专题: 无序合金的序调控

编辑推荐

2025, 74 (16): 166102.

doi: 10.7498/aps.74.20250584

摘要 +

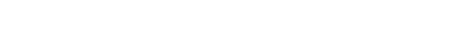

非晶合金的原子排列没有长程周期性, 呈现出非晶态的结构特征. 其特殊的结构特征导致非晶合金的研究方法不同于传统的金属晶体材料, 主要集中在两个尺度: 一类在宏观尺度下通过合金设计、热力学参数等手段研究玻璃形成能力以及力学行为等; 另一类在原子尺度下通过计算模拟及衍射等手段研究非晶合金的中短程序等. 两类方法的尺度相差7个以上的数量级, 很难直接建立两者之间的定量关系, 亟需一个可以在介观尺度下将原子构型与宏观性能关联起来的结构特征. 随着非晶结构表征技术的发展, 非晶合金被发现在中短程序之上还存在纳、微米级别的空间非均匀性, 其尺度介于宏观尺度和原子尺度之间. 本文首先阐述非晶合金的中短程序及其局限性; 然后介绍空间非均匀性的实验表征, 并重点介绍电子显微表征方法以及局部原子构型, 讨论其作为非晶态结构特征与β弛豫行为、力学行为、热力学稳定性以及玻璃形成能力等宏观性能的内禀关联. 空间非均匀性作为非晶合金在介观尺度下的结构特征, 可成为关联非晶合金的原子中短程序与宏观性能的纽带.

编辑推荐

2025, 74 (16): 166104.

doi: 10.7498/aps.74.20250862

摘要 +

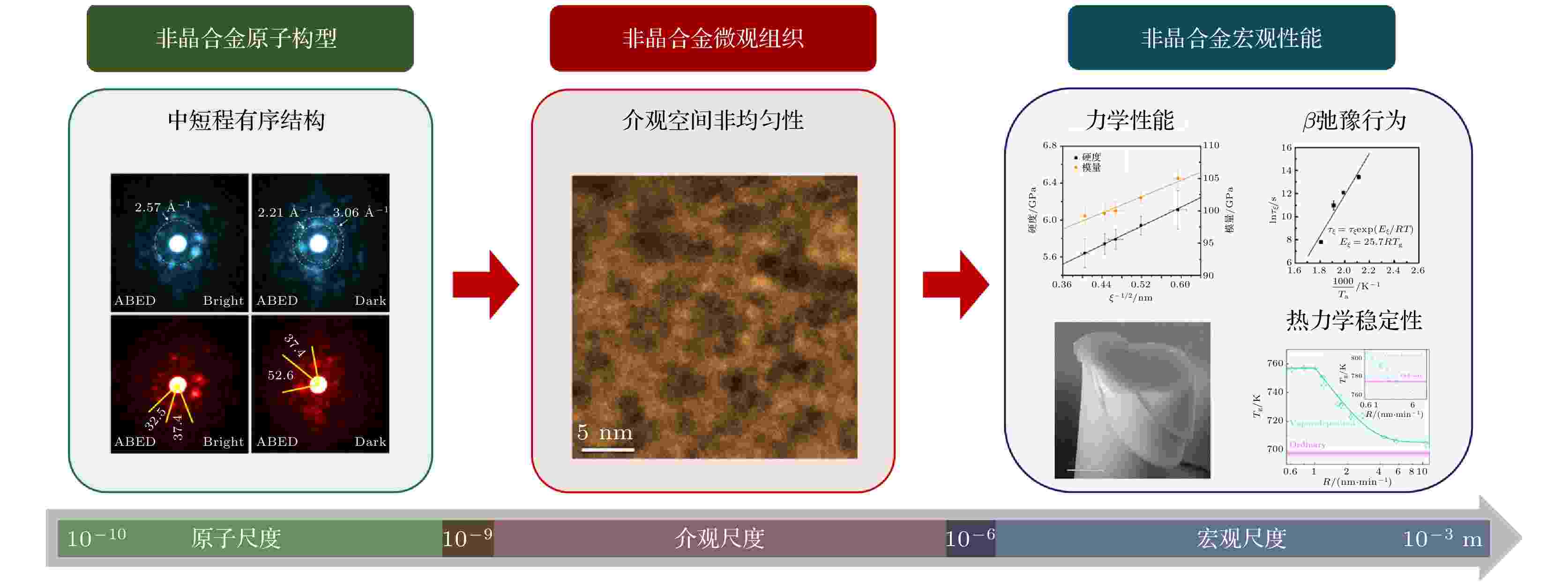

非晶材料因其跨尺度结构均一性, 规避了传统晶体材料晶格缺陷敏感的固有特性, 在众多高技术领域具有不可替代的重要应用. 然而, 由于处于热力学非平衡态, 非晶材料会发生趋于平衡态的结构弛豫, 导致服役过程中的性能退化甚至失效. 此外, 非晶结构的无序性、复杂性伴随产生玻色峰与隧穿二能级系统等低能激发模式, 引发材料内耗与热噪声, 制约其在高端技术设备中的性能表现. 因此, 如何有效提升非晶材料的稳定性、抑制低能激发, 成为突破其性能极限的关键所在. 近年来研究发现, 基于材料表面动力学特性的原子级制造, 可成功制备超稳非晶材料, 实现对非晶材料微观结构、稳定性及低能激发进行常规方法难以企及的有效调控. 超稳非晶材料所具有的独特优势使其在引力波探测等尖端领域展现出巨大的应用潜力. 本文将深入探讨非晶材料中原子级制造的机理, 重点阐述超稳非晶材料相较于普通非晶材料的结构特征与性能优越性, 并展望原子级制造在非晶材料和物质领域未来的研究方向与发展趋势.

编辑推荐

2025, 74 (16): 166402.

doi: 10.7498/aps.74.20250307

摘要 +

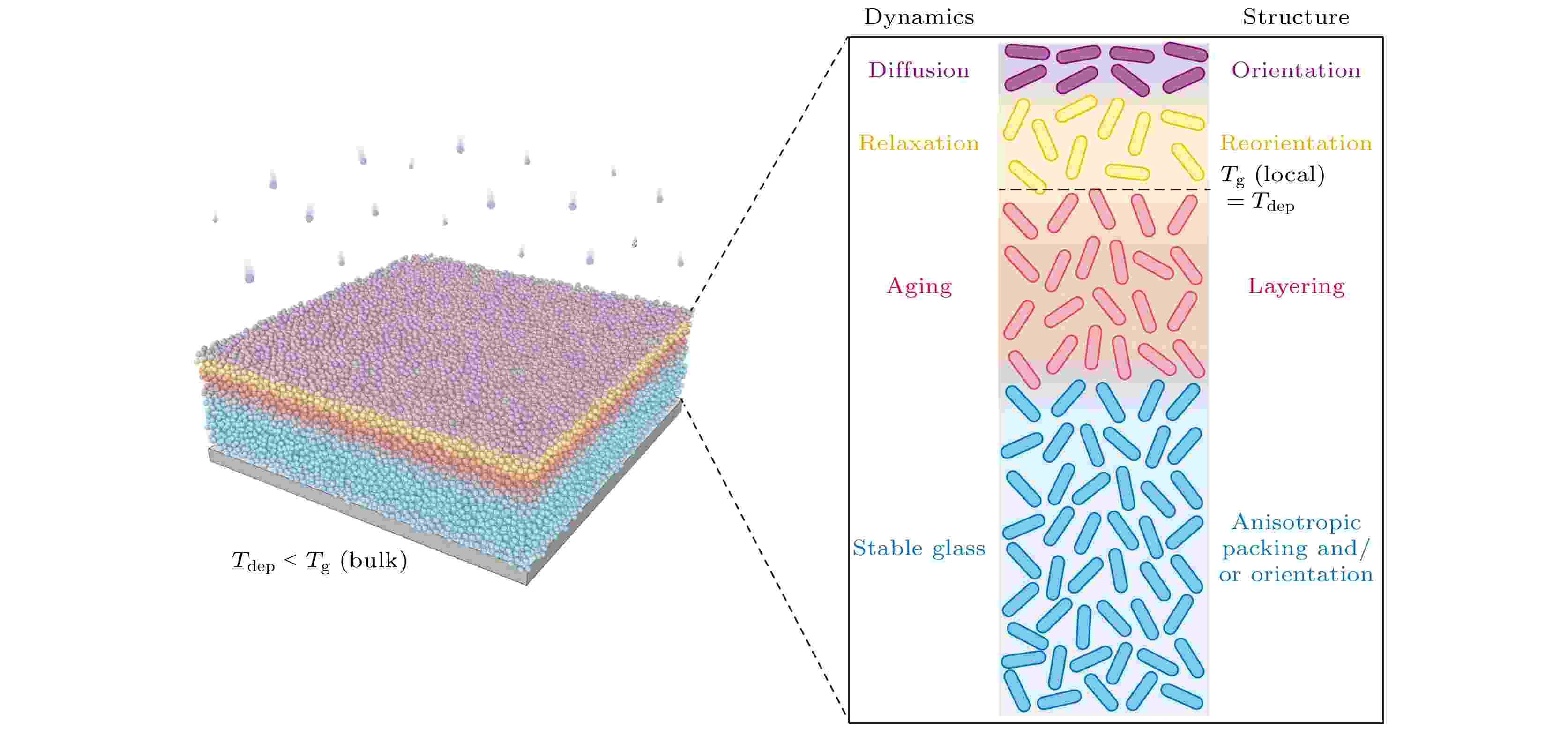

高熵合金(HEAs)作为多主元合金的重要分支, 因其优异的力学性能与功能特性受到广泛关注. 本文聚焦含硅高熵合金中的有序-无序相变机制, 系统综述其热力学与动力学调控规律及其对材料性能的影响. 研究表明, 硅的引入通过优化原子尺寸匹配与混合焓, 实现高熵合金中有序相和无序相的匹配, 显著提升合金的机械以及物理化学性能. 同时, 制备工艺与温度/压力调控可通过影响相形成实现多相结构的协同强化. 通过成分设计与工艺优化, 含硅高熵材料在航空航天、能源及电子器件等领域展现出广阔应用潜力. 未来研究需进一步结合多尺度表征与理论模型, 揭示相变动态机制, 推动其工程化应用.

编辑推荐

2025, 74 (16): 166403.

doi: 10.7498/aps.74.20250513

摘要 +

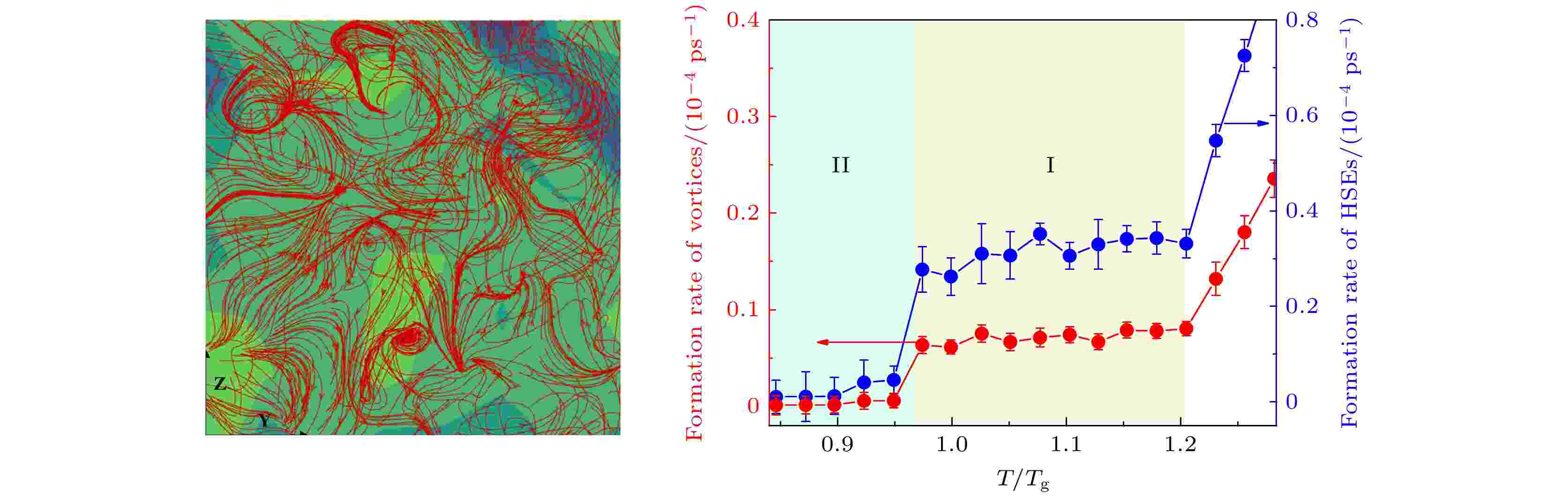

非晶态合金在非晶态形成过程中呈现出复杂的动力学行为, 理解非晶态合金及其过冷熔体的动力学规律是非晶态研究领域的重要内容. 从拓扑序的角度去重新审视非晶态系统的动力学行为为深入理解非晶态及非晶态转变的物理本质提供了一个全新的视角. 本文采用分子动力学模拟方法研究了CuZr合金熔体在非晶态转变中的微观动力学特征. 模拟发现, 在原子的位移矢量场中出现大量的涡旋结构, 涡旋形成率在非晶态转变温度附近出现不连续降低. 涡旋伴随着高应变事件的发生, 两者的形成率之间存在特征比值, 而在涡旋态转变前后该比值加倍. 分析认为, 观察到的涡旋态转变具有拓扑相变的特征, 即在非晶合金熔体的位移矢量场中存在拓扑相变. 涡旋及相伴产生的高应变事件与非晶合金熔体中的各种次级弛豫有着密切的关系. 本文为理解和揭示非晶态转变过程中复杂动力学行为的物理本质提供了一个新的切入点.

专题: 无序合金的序调控⋅封面文章

封面文章

2025, 74 (16): 166101.

doi: 10.7498/aps.74.20250563

摘要 +

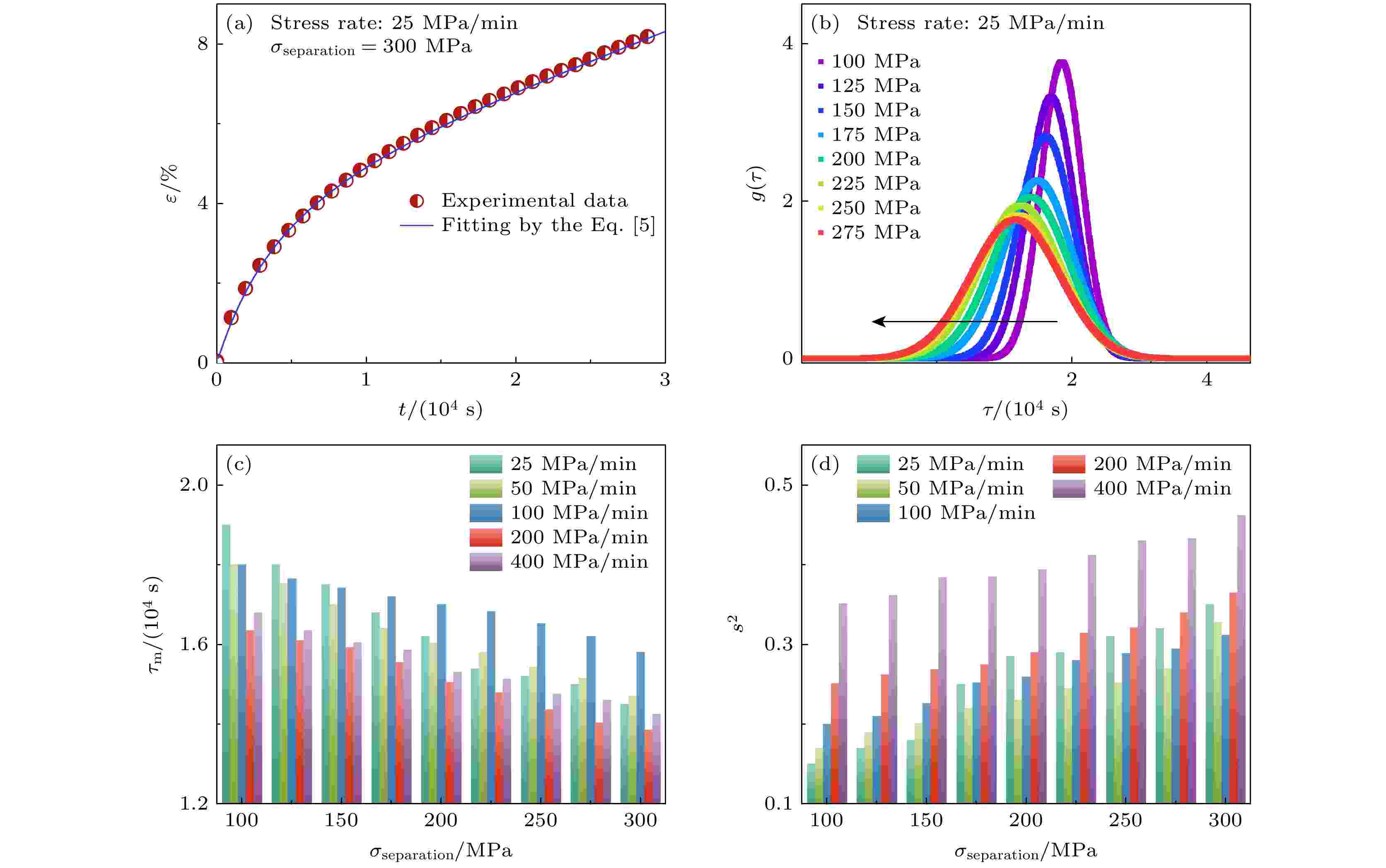

物理老化很大程度上限制了非晶合金工程应用, 力学激励是一种有效的调控非晶合金能量状态并克服此问题的手段. 本文以Pd20Pt20Cu20Ni20P20非晶合金为模型体系, 使用动态力学分析仪开展高温线性机械循环-回复实验, 基于两相Kelvin模型和特征时间连续谱, 探索了非晶合金机械循环过程中的变形特征及年轻化机制. 结果表明, 机械循环过程中应变和应变速率随机械循环强度提高而增加, 循环加载耗散分量在热力学能量转换中起主导作用. 提高机械循环强度可促进黏弹性变形, 激活非晶合金固有的缺陷, 增加动力学非均匀性, 导致非晶合金变形更倾向于流动的液体. 借助差示扫描量热仪建立了非晶合金变形和能量状态的内禀性关联, 机械循环过程中年轻化起源于黏弹性应变诱导吸热过程. 相较于传统蠕变变形, 机械循环具有更高的年轻化潜力. 该研究为高温流变调控非晶合金的能量状态提供了理论依据, 为进一步理解非晶合金序微观结构非均匀性和年轻化之间的关联提供新的思路.

专题: 量子信息处理

编辑推荐

2025, 74 (16): 160301.

doi: 10.7498/aps.74.20250586

摘要 +

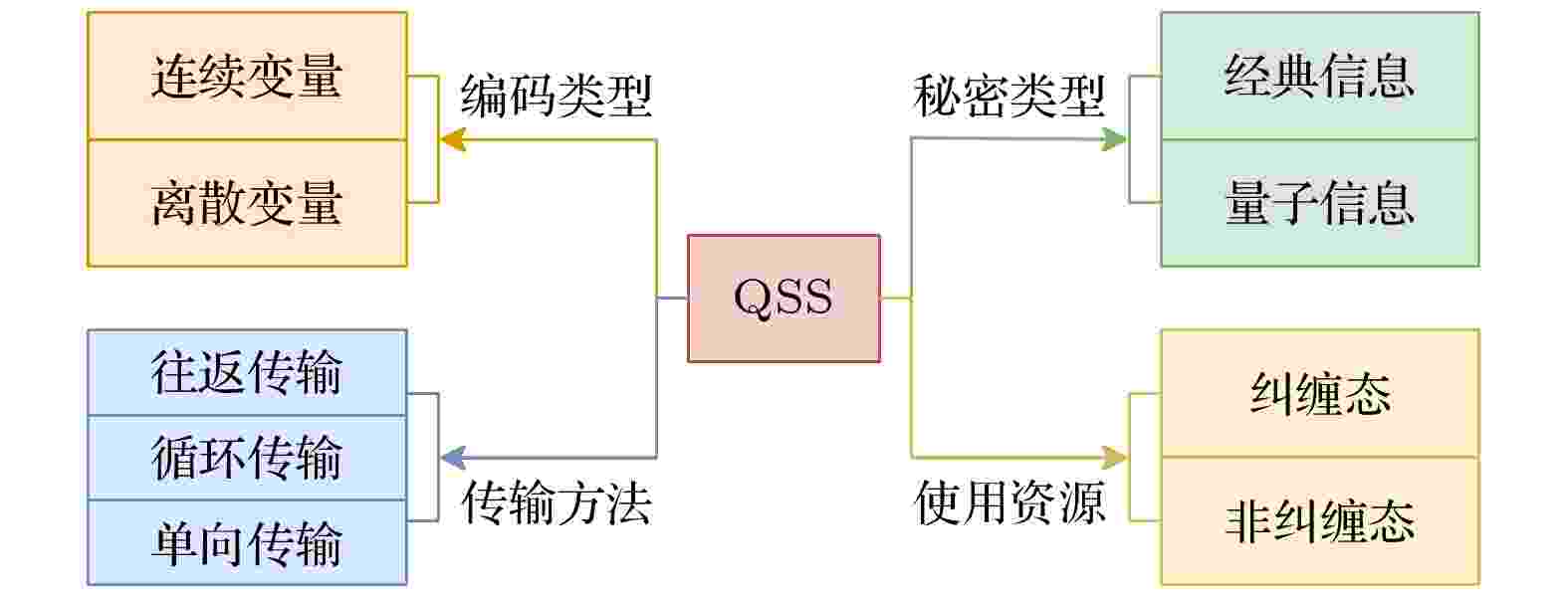

随着量子通信和量子计算的快速发展, 人们对数据隐私保护和分布式量子信息处理的需求不断增高. 量子秘密共享作为经典秘密共享的量子延伸, 借助量子力学的基本原理可以在多方之间安全地共享信息, 提供了信息安全的新范式. 作为多方安全量子通信和分布式量子计算的重要基础, 量子秘密共享一经提出便受到广泛关注. 当前, 量子秘密共享研究已经包含经典和量子的场景, 在理论与实验上不断取得新的进展. 但在实际应用中仍然面临着量子信道噪声、设备不完美及量子资源受限等诸多困难和挑战, 实用性和安全性仍然难以兼顾. 本文将简要介绍不同技术路线下量子秘密共享的研究现状, 总结近年来量子秘密共享的发展趋势, 并对其未来的发展方向进行讨论和展望.

编辑推荐

2025, 74 (16): 160302.

doi: 10.7498/aps.74.20250589

摘要 +

非局域量子纠缠是未来量子网络的一种核心资源. 局域产生的量子纠缠在通过量子信道传输时呈现指数衰减的分发效率, 大幅降低了量子网络节点之间生成非局域量子纠缠的效率. 该问题在涉及多对非局域量子纠缠的实际量子技术中将进一步加剧. 空间多模、时间多模以及频率多模等经典多模技术在一定程度上加快了非局域量子纠缠的生成速率, 但并未提升单次信道传输效率. 量子多模技术基于单光子的高维编码, 能够在一次量子信道传输中, 在量子网络节点间同时生成多对非局域量子纠缠. 因此, 量子多模有望提升涉及多对非局域量子纠缠的实际量子技术的性能. 本文介绍了基于量子多模的非局域量子纠缠生成机制, 讨论基于高维单光子传输和高维双光子纠缠分发的量子多模技术在实现非局域量子纠缠中的特点, 分析量子多模在加速非局域量子逻辑纠缠生成中的应用, 并展望其在构建大规模量子网络中的潜在优势.

编辑推荐

2025, 74 (16): 160304.

doi: 10.7498/aps.74.20250791

摘要 +

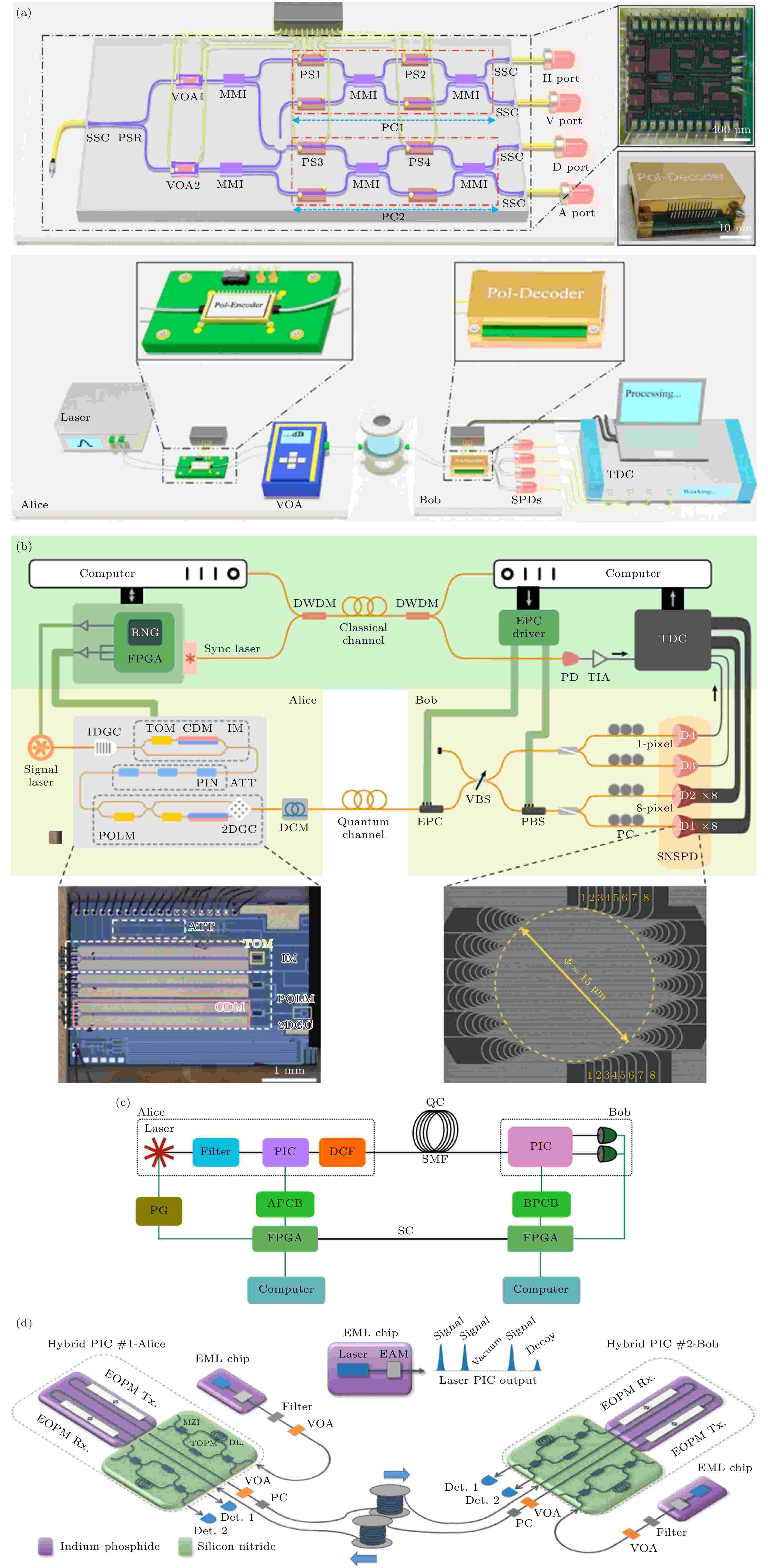

量子密钥分发凭借其信息理论层面上的无条件安全性及窃听可探测性等独特优势, 在金融、政务、国防等安全敏感领域展现出广阔的应用前景. 集成光子学技术通过将传统量子密钥分发系统的核心器件高密度集成于单一芯片, 显著提升了系统的小型化程度、成本效益与长期稳定性, 是实现量子密钥分发规模化工程应用的核心技术路径. 本文系统综述了近期基于不同材料平台与架构的光子集成量子密钥分发实验进展, 以及用于生成真随机数的集成量子随机数生成器的最新研究动态. 该综述旨在为未来芯片化量子保密通信技术的发展提供技术路线指引.

数据论文

编辑推荐

2025, 74 (16): 160701.

doi: 10.7498/aps.74.20250572

摘要 +

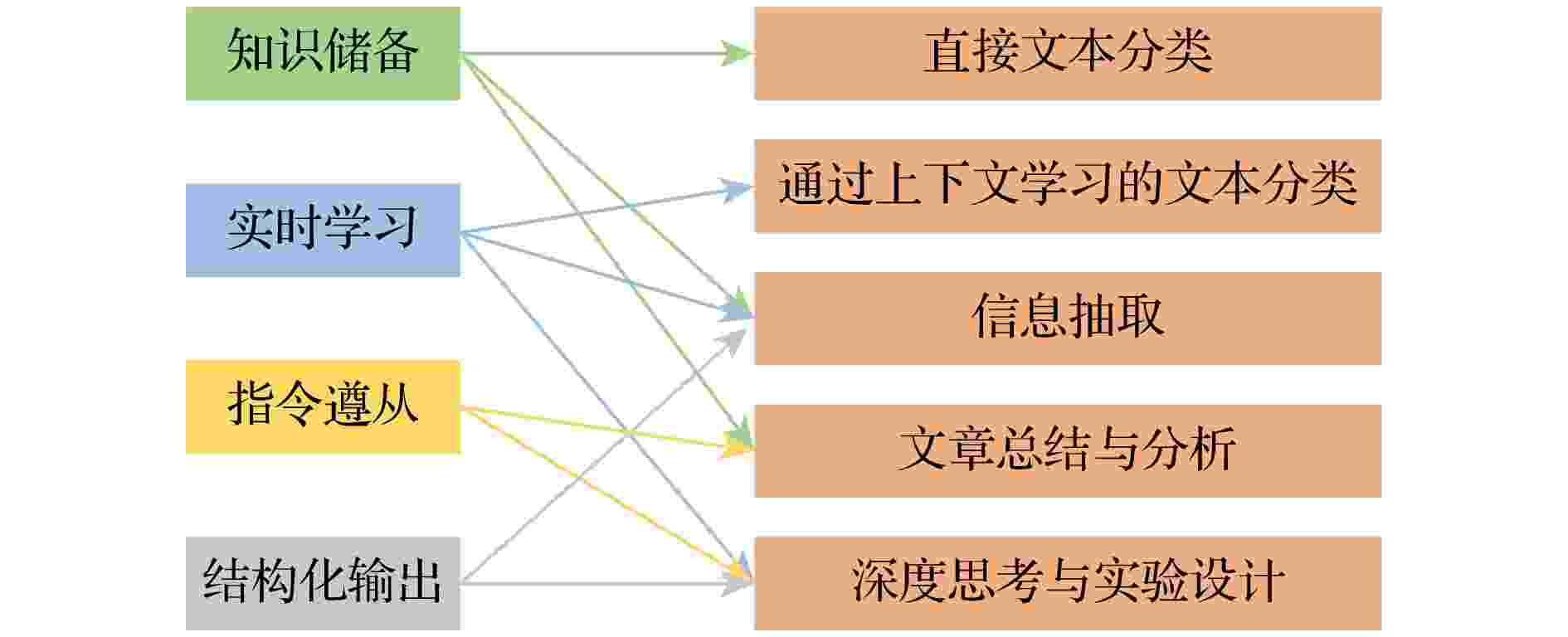

大语言模型的出现极大地推动了科学研究的进步. 以ChatGPT为代表的语言模型和DeepSeek R1为代表的推理模型, 为科研范式带来了显著变革. 尽管这些模型均为通用型, 但它们在电池领域, 尤其是固态电池的研究中, 展现出强大的泛化能力. 本研究系统性地筛选了2024年及之前重点期刊中的5309268篇文章, 精准提取了124021篇电池相关文献. 同时, 我们全面检索了欧洲专利局与美国专利局2024年及以前的申请与授权专利, 共计17559750篇, 从中筛选出125716篇电池相关专利. 利用这些文献与专利, 对语言模型的知识储备、实时学习、指令遵从和结构化输出能力进行了大量实验. 通过多维度的模型评估与分析发现: 当前的大语言模型在信息分类和数据提取等的精度基本达到了研究生水平, 语言模型在内容总结和趋势分析方面也展现出强大的能力. 同时, 我们也发现模型在极少数情况下可能出现数值幻觉问题. 而在处理电池领域海量数据时, 模型在工程应用方面仍存在优化空间. 我们根据模型的特点和以上测试结果, 利用模型提取了无机固态电解质材料数据, 包括离子电导率数据5970条、扩散系数数据387条、迁移势垒数据3094条, 此外还包括1000多条化学、电化学、力学等数据, 涵盖了无机固态电解质所涉及的几乎所有物理、化学、电化学性质, 这也意味着大语言模型对科研的应用已经从辅助科研转向主动促进科研发展阶段. 本文数据集可在中国科学院凝聚态物质科学数据中心查看, 网址https://cmpdc.iphy.ac.cn/literature/SSE.html (DOI: https://doi.org/10.57760/sciencedb.j00213.00172 ).

综述

编辑推荐

2025, 74 (16): 166801.

doi: 10.7498/aps.74.20250521

摘要 +

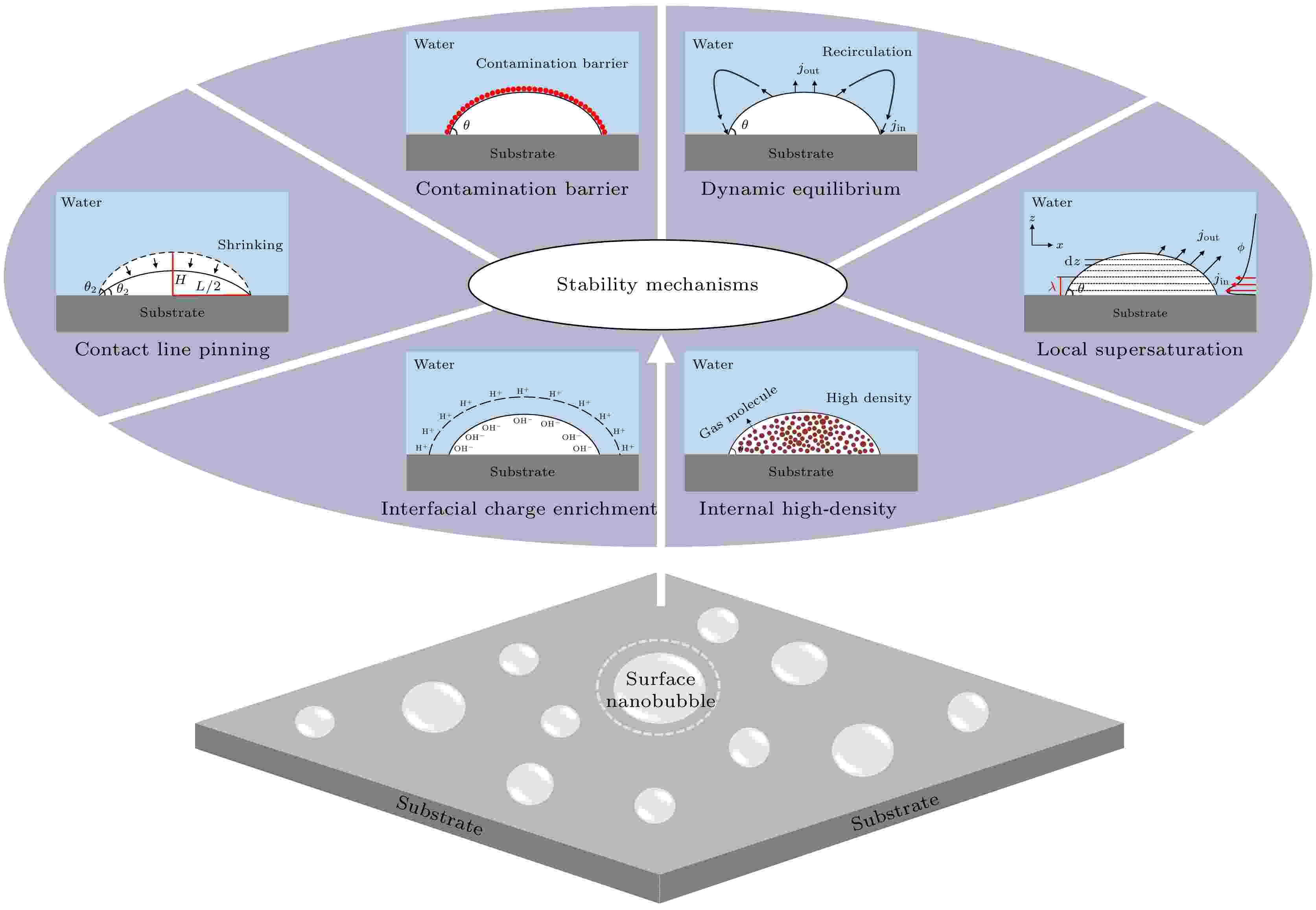

表面纳米气泡作为固液界面上形成的纳米级气体域, 凭借其纳米级尺寸、快速动态响应特性及良好的生物相容性, 在超声成像及抗菌消毒等生物医学领域展现出重要应用价值. 在生物医学实际应用场景中, 表面纳米气泡的稳定性直接关乎其功能发挥的效率与生物安全性. 然而, 表面纳米气泡的稳定性与经典热力学理论预测的微秒级时间内溶解存在显著矛盾, 对稳定性理论模型的构建提出了迫切需求. 现有理论模型虽从不同角度阐释表面纳米气泡的稳定性机制, 但缺乏内在关联且存在各种局限性, 制约了以稳定性为导向的表面纳米气泡定向优化. 本文系统梳理了表面纳米气泡稳定性机制的研究进展, 首先回顾了表面纳米气泡的发现历程; 接着, 讨论了污染屏障模型、动态平衡模型、接触线钉扎模型、局部过饱和模型、界面电荷富集模型以及内部高密度模型等多种理论模型的内在关联与局限性; 最后, 探讨了表面纳米气泡在生物医学领域的具体应用与面临的挑战, 并基于其稳定性理论模型提出可能优化策略与展望.

总论

编辑推荐

2025, 74 (16): 160201.

doi: 10.7498/aps.74.20250422

摘要 +

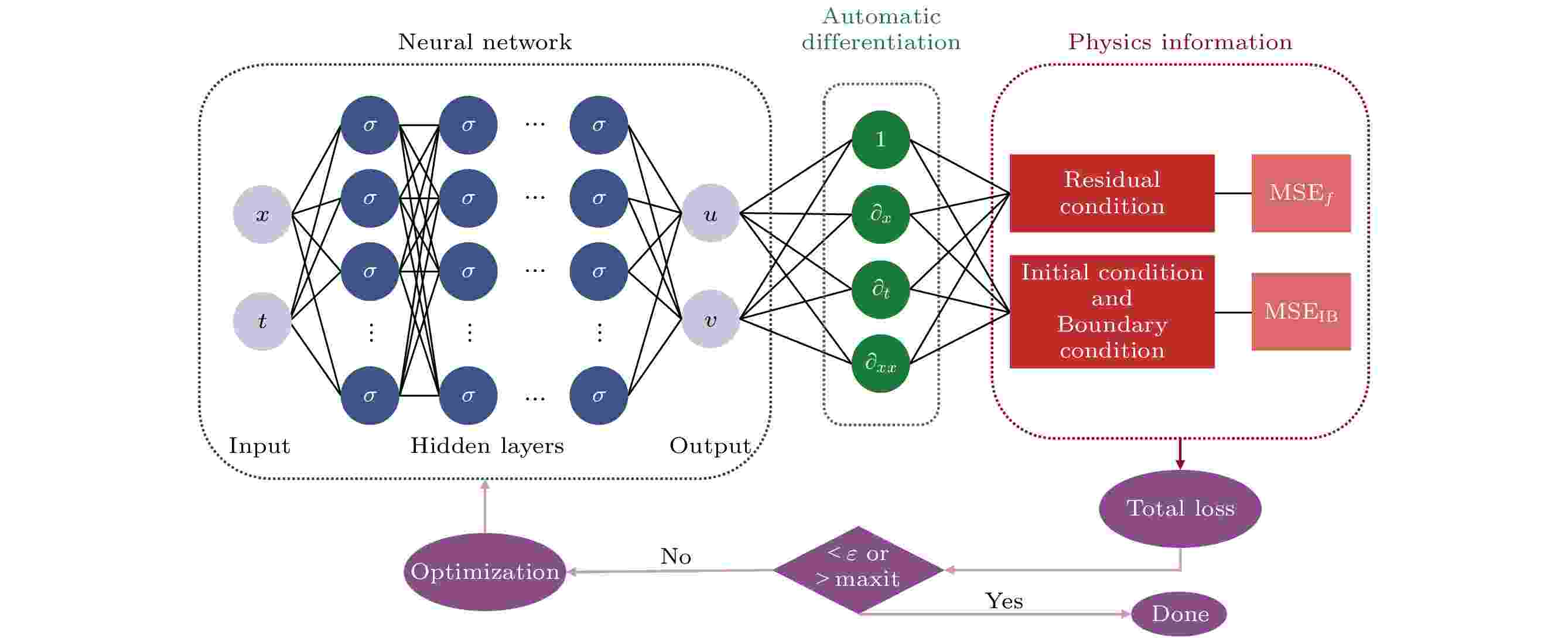

提出了扩展混合训练物理信息神经网络(X-MTPINNs), 该模型通过整合扩展物理信息神经网络(X-PINNs)的域分解技术与混合训练物理信息神经网络(MTPINNs)框架, 有效提升了非线性波动问题的求解能力. 相较于经典物理信息神经网络(PINNs)模型, 新模型具有双重优势: 1)混合训练框架通过优化初边值条件的处理机制, 显著改善了模型收敛特性, 在提升非线性波解拟合精度的同时, 将计算时间降低约40%; 2) X-PINNs的域分解技术增强了模型对复杂动力学行为的表征能力. 基于非线性薛定谔方程(NLSE)的数值实验表明, X-MTPINNs在亮双孤子解及三阶怪波求解以及参数反演等任务中均表现优异, 其预测精度较传统PINNs提升一至两个数量级. 对于逆问题, X-MTPINNs算法在有噪声和无噪声条件下都能准确识别NLSE中的未知参数, 解决了经典PINNs在本研究条件下NLSE参数识别中完全失效的问题, 表现出很强的鲁棒性.

编辑推荐

2025, 74 (16): 160303.

doi: 10.7498/aps.74.20250227

摘要 +

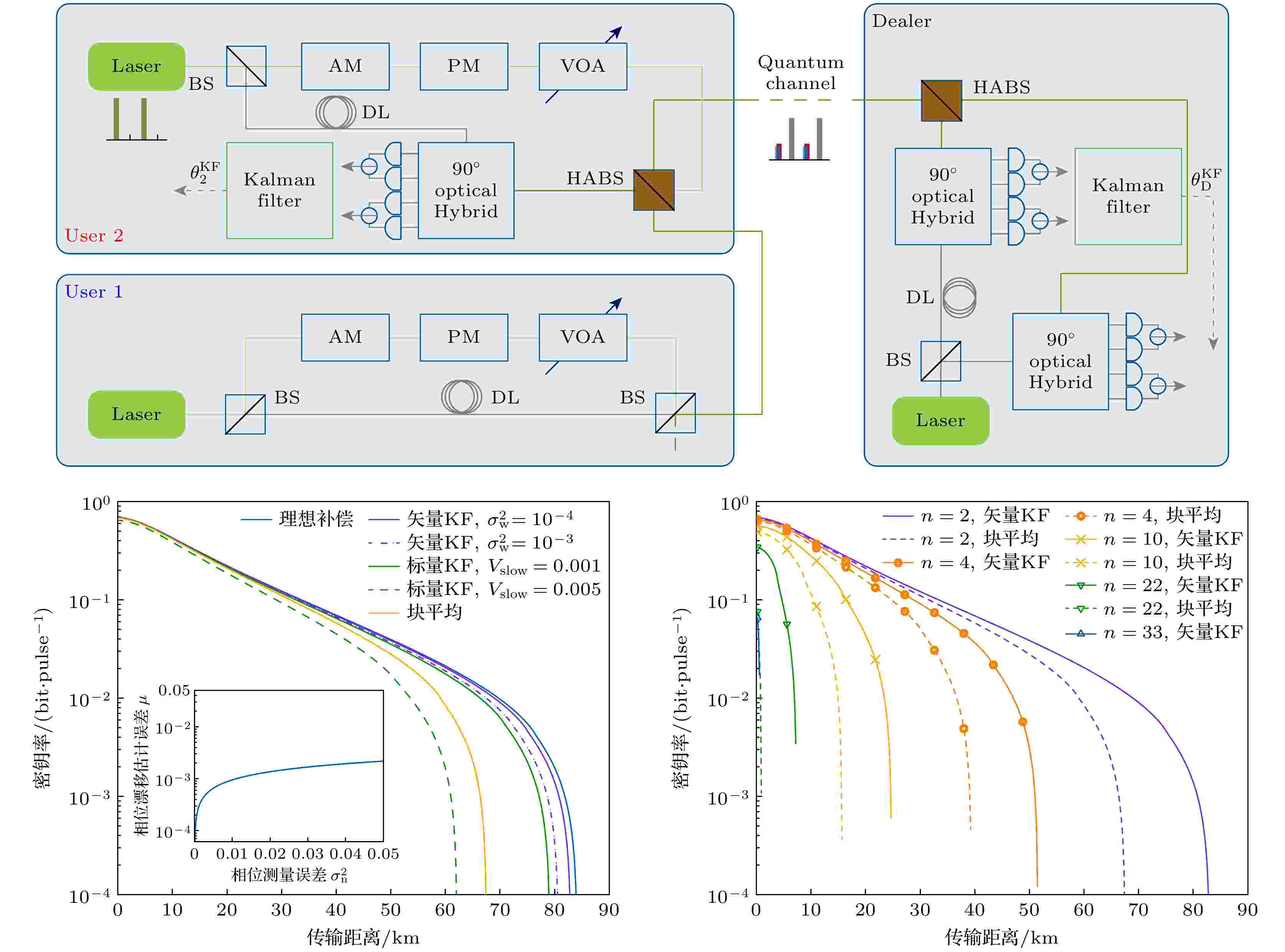

在实际的连续变量量子秘密共享系统中, 经不安全信道传输的本振光或因各种针对性攻击而受到安全威胁. 针对这个问题, 本文提出了一种本地本振连续变量量子秘密共享方案, 本振光在可信端本地生成而无需由各用户发送, 从而彻底堵住相关安全漏洞. 在此基础上, 利用卡尔曼滤波对各个参考相位分别进行最小均方误差估计, 在降低相位漂移估计误差的同时抑制相位测量噪声. 分别开发了涉及标量卡尔曼和矢量卡尔曼的相位补偿方法, 其中矢量卡尔曼一步完成补偿而无需额外处理相位慢漂移. 本文对滤波后系统的过噪声进行建模, 并推导了针对窃听者和不诚实用户的安全界限. 数值模拟结果表明, 与块平均相比, 所提方案在最大传输距离和最大支持用户数方面优势明显, 具有构建大规模量子通信网络的潜力.

2025, 74 (16): 160702.

doi: 10.7498/aps.74.20250524

摘要 +

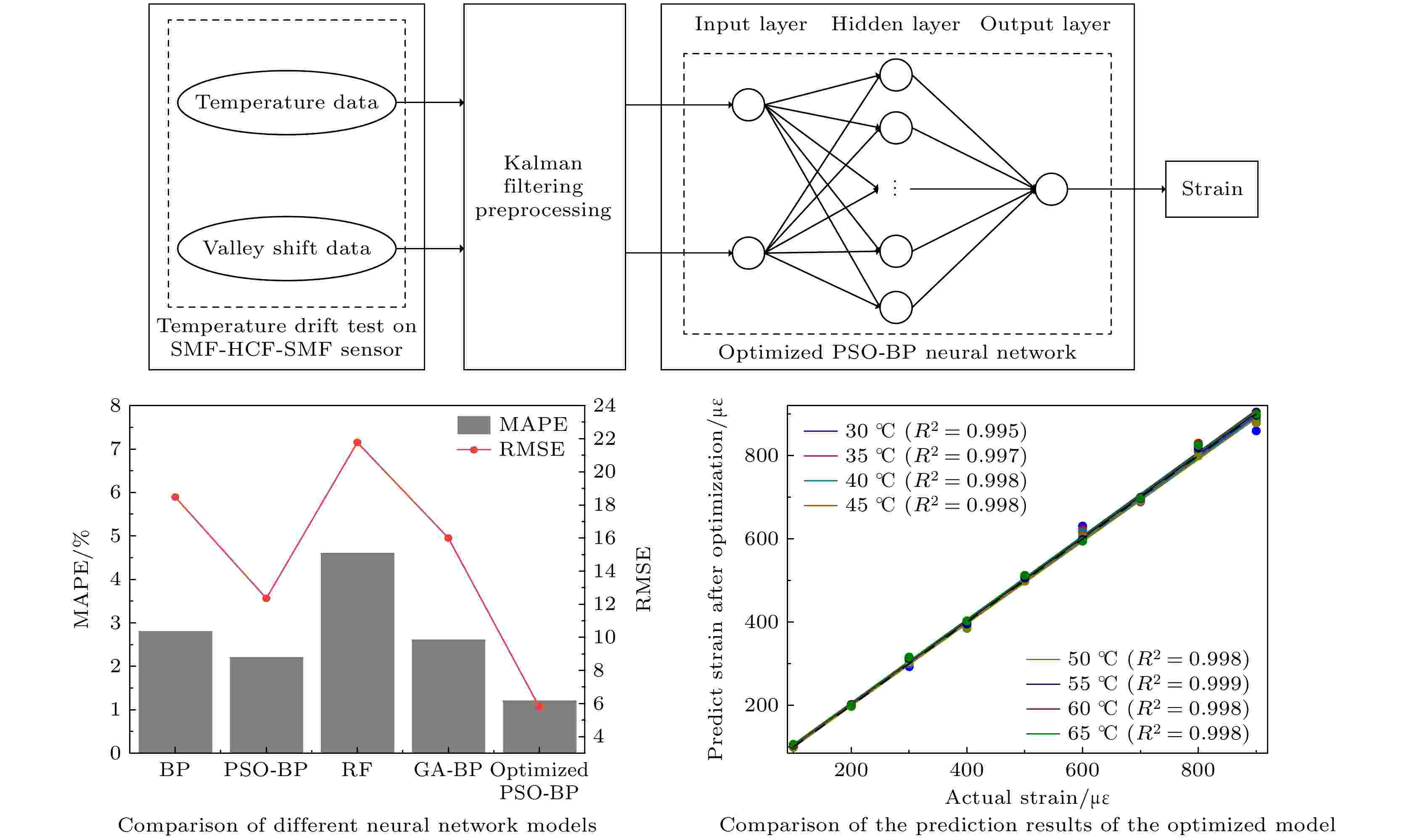

环境温度变化常会引起光纤法珀应变传感器的测量误差. 为有效补偿温度对测量结果的影响, 本文提出了一种优化的粒子群-反向传播(particle swarm optimization-back propagation, PSO-BP)神经网络算法. 该算法直接将温度和光纤法珀应变传感器测得的光谱峰值漂移数据作为实验样本输入, 建立温度补偿神经网络系统模型, 采用自适应调整惯性权重和学习因子动态优化调整机制, 提高了算法的全局搜索能力和局部收敛精度, 从而实现对温度干扰的有效补偿. 实验结果表明, 在整个传感器的温度测量范围内, 基于优化PSO-BP算法的平均绝对百分比误差为1.2%, 相比传统的BP算法和PSO-BP算法的平均绝对百分比误差分别改进了57.14%和45.45%, 且不同温度下R2普遍在0.995以上, 这表明模型能够在不同温度条件下准确预测应变值, 从而实现有效的温度补偿, 为低成本高精度传感系统的开发提供了新的技术途径.

核物理学

2025, 74 (16): 162101.

doi: 10.7498/aps.74.20250535

摘要 +

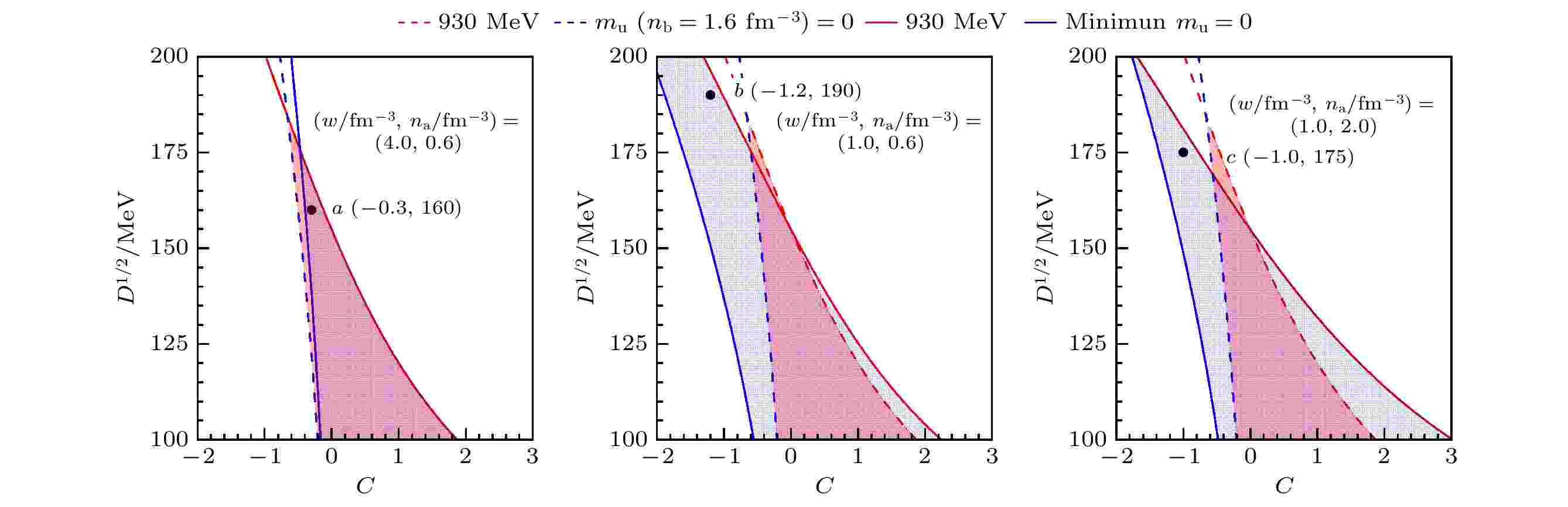

奇异夸克物质(strange quark matter, SQM)被认为是强相互作用的真正基态, 然而近期有研究表明普通夸克物质(u-d quark matter, u-d QM)也有可能是强相互作用的基态. 通过在夸克质量标度中采用伍兹-萨克森势(Woods-Saxon potential)型的衰减因子, 基于等效质量模型对u-d QM状态方程的计算结果表明, 衰减因子的引入增大了u-d QM稳定存在的参数窗口, 使得普通夸克星(u-d quark star, u-d QS)的质量在满足2倍太阳质量的前提下, 同时满足潮汐形变$\varLambda_{1.4} \in [70,580]$, 该计算结果符合目前的相关天文观测数据, 因此脉冲星本质上有可能是u-d QM构成的u-d QS. 本文结果为理解脉冲星的本质提供了一种可能, 也进一步加深了对强相互作用的理解.

2025, 74 (16): 162401.

doi: 10.7498/aps.74.20250162

摘要 +

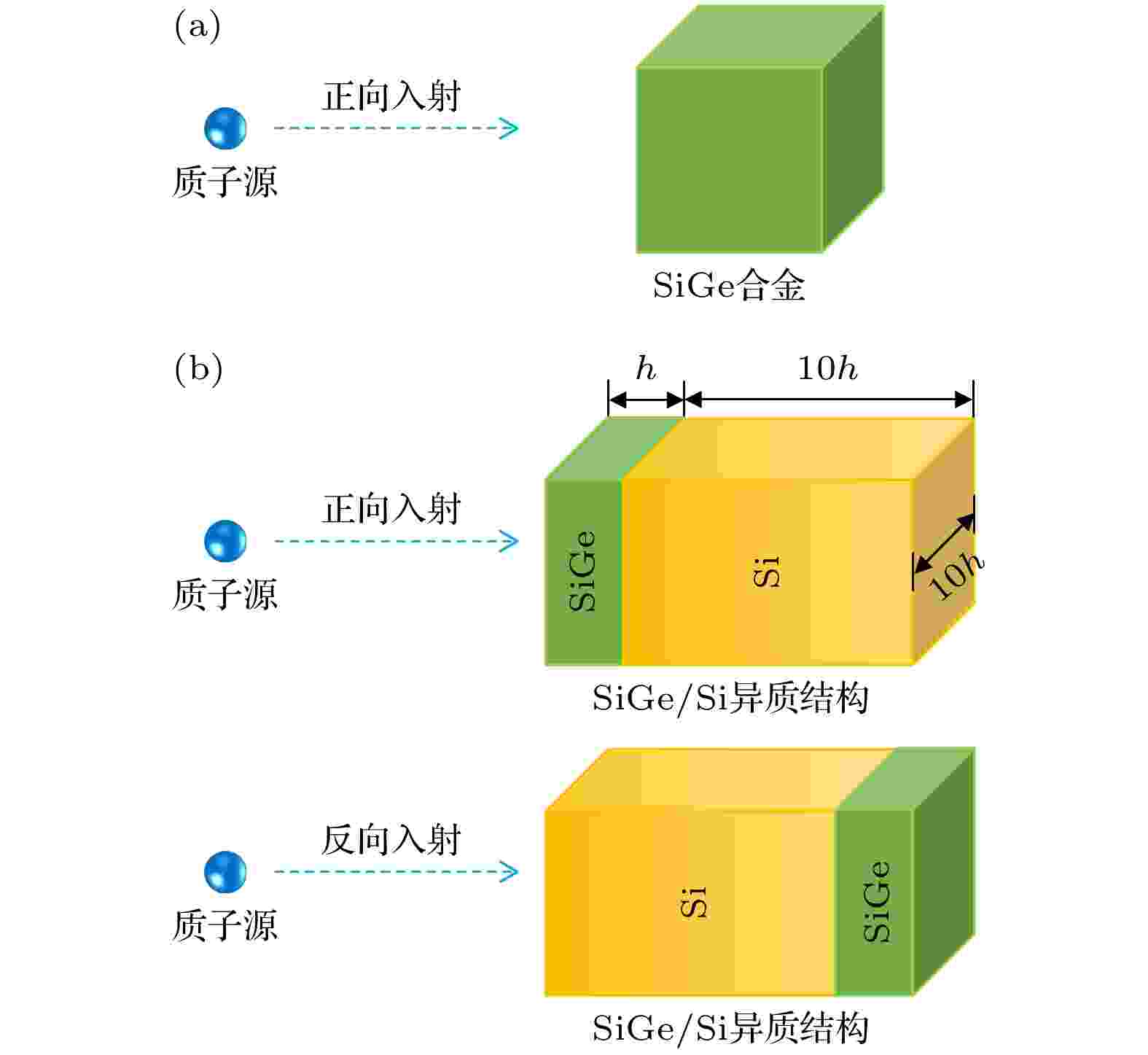

基于SiGe合金的电子器件具有广阔的空间应用前景, 但是也受到空间环境中粒子辐照损伤的威胁. 本文通过蒙特卡罗模拟研究了1—1000 MeV质子对SiGe合金和SiGe/Si异质结构造成的位移损伤. 结果表明, 低能质子(1—100 MeV)在SiGe合金中主要通过库仑散射和弹性碰撞产生Si初级离位原子(primary knock-on atom, PKA)和Ge PKA, 损伤能分布在质子射程末端形成一个明显的布拉格峰, 而高能质子(300—1000 MeV)在SiGe合金中的非弹性碰撞更加显著, 出现更多的PKA类型, 损伤能主要分布在质子射程前端. 同时, 质子在SiGe/Si异质结构中的损伤能随质子能量的增大呈现出整体下降的趋势, 反向入射质子(10 MeV和100 MeV)比正向入射质子在界面处Si基底一侧产生的损伤能更大, 导致界面两侧的损伤能起伏更为剧烈, 可能造成更加严重的位移损伤. 此外, Ge含量会影响质子在SiGe合金中的PKA类型、损伤能分布和非电离能量损失, 随着Ge含量的增大, 高能质子在SiGe合金中的非电离能量损失逐渐变大, 但是, Ge含量对质子在小尺寸SiGe/Si异质结构中总损伤能的影响不显著. 总体上, 这项工作说明了质子在SiGe合金和SiGe/Si异质结构中产生的位移损伤和质子能量密切相关, 低能质子倾向于产生更多的自反冲原子, 并在小尺寸SiGe/Si异质结构中产生位移损伤, 为SiGe合金基电子器件的位移损伤效应研究和抗辐照加固技术提供了数据支持.

编辑推荐

2025, 74 (16): 162501.

doi: 10.7498/aps.74.20250404

摘要 +

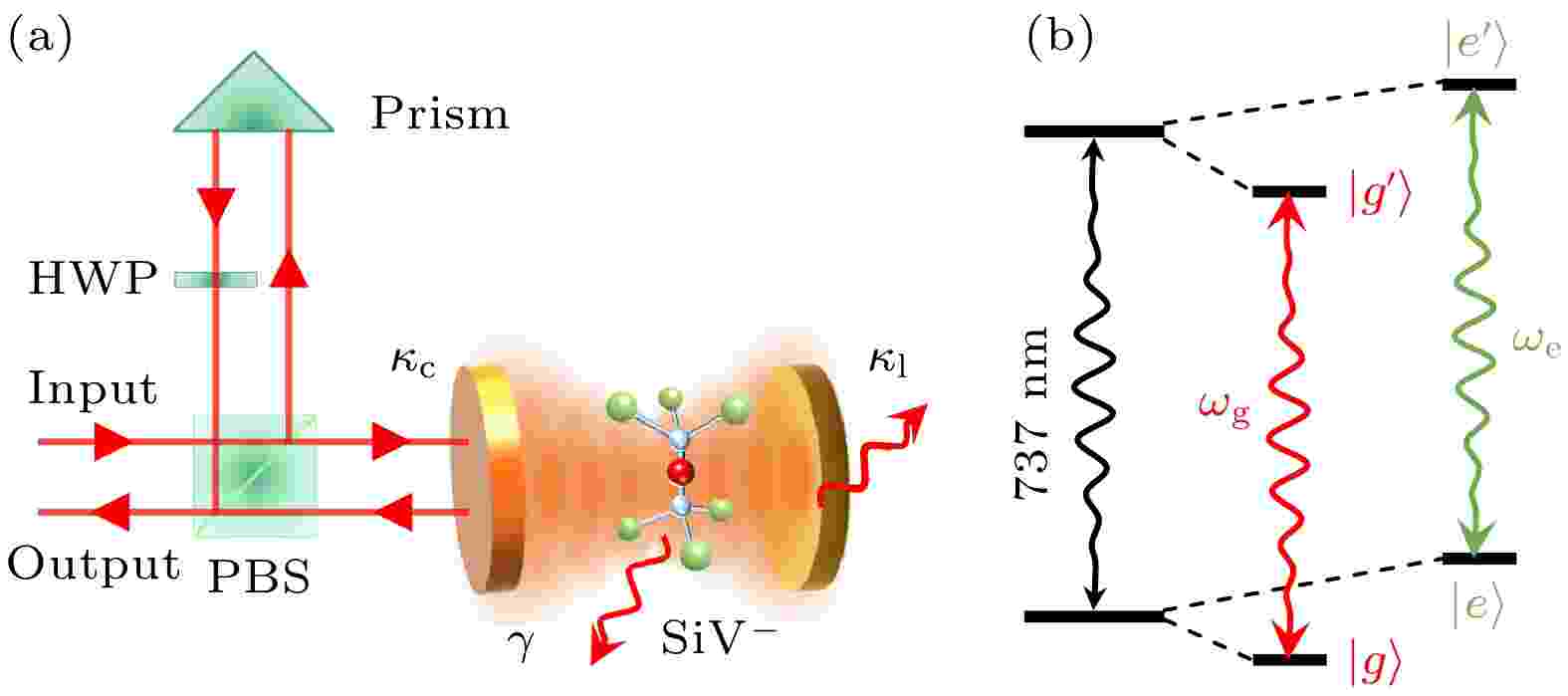

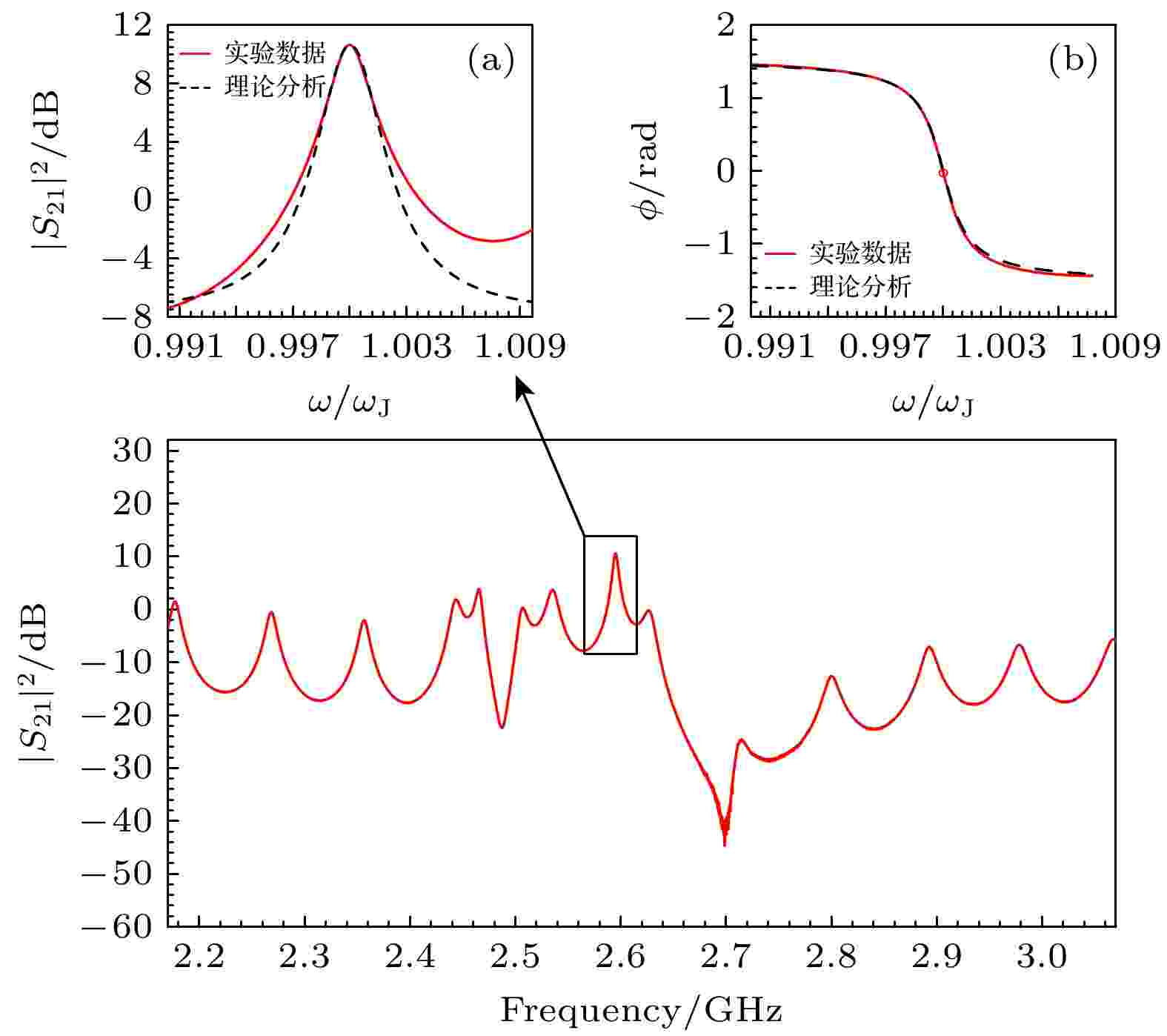

利用弹性散射对微波量子网络中微波光子的传输行为进行无能耗的调控, 对微波量子器件的研发和构建多节点微波量子网络等具有现实意义. 本文从最简单的微波光子单个散射体的弹性散射出发, 对构成量子网络中最简单节点器件, 如LC回路、单个约瑟夫森结器件和超导量子干涉器件等对微波光子弹性散射行为进行了详细讨论. 结果表明, 线性LC回路对微波光子的弹性散射行为与它们在经典微波电路中的作用相同, 但非线性约瑟夫森结对微波光子弹性散射行为的调控, 则与其在网络中的等效模型建模有关; 约瑟夫森结的并联或串联嵌入模型对微波光子的弹性散射, 表现出截然不同的调控行为. 为检验哪种建模是物理上正确的, 本文通过实验测量了传输线中嵌入单个约瑟夫森结情况下的微波光子传输系数, 证实了并联嵌入模型的正确性. 基于这些单个散射体弹性散射行为的研究, 本文提出了一种通过旁路电流调制直流超导量子干涉器件磁通来实现微波光子弹性散射行为调控的方案, 有望应用于微波量子网络的构建.

电磁学、光学、声学、传热学、经典力学和流体动力学

2025, 74 (16): 164201.

doi: 10.7498/aps.74.20250592

摘要 +

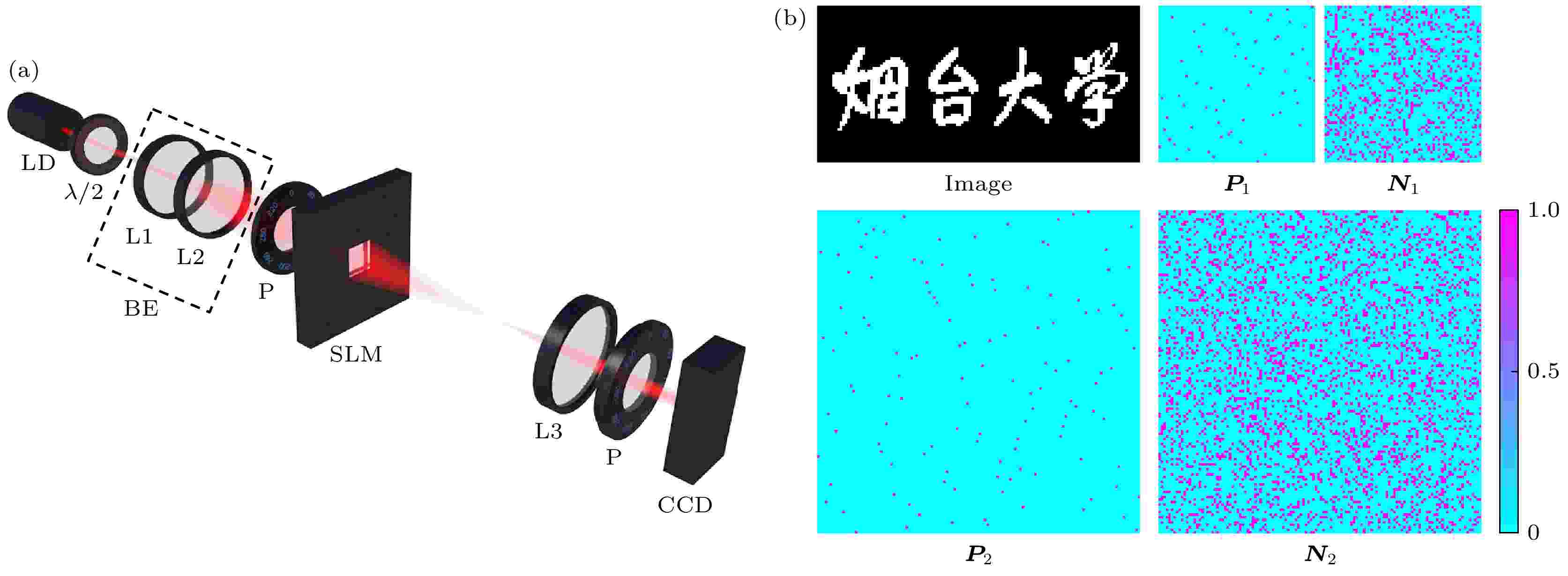

本文提出了一种基于鬼成像的二维图像置换加密方案, 以二维随机矩阵之Kronecker积作为测量矩阵, 结合置换矩阵, 形成灵活多变的加密方式. 加密方案以图像的二维分布为基准, 采用两个随机矩阵和两个置换矩阵, 对图像进行加密操作. 这些矩阵及其排序信息都是图像加密的有效手段. 只有当随机矩阵和置换矩阵的具体形式及其排序信息完全正确时, 才能够成功解密图像. 具体而言, 在鬼成像研究中, 首先利用矩阵相乘及其Kronecker积, 将随机矩阵和置换矩阵制备成实验所需的测量矩阵, 再将测量矩阵形成一系列待投影散斑图案. 实验上, 采用空间光调制器加载物体和随机散斑图案, 利用CCD作为桶探测器采集桶测量信号, 研究了8种排序的图像置换加密及相应解密方案. 方案所提出的二维置换鬼成像加密方法灵活多变, 也为图像水印与图像隐匿等图像处理技术提供了一种新思路.

2025, 74 (16): 164202.

doi: 10.7498/aps.74.20250545

摘要 +

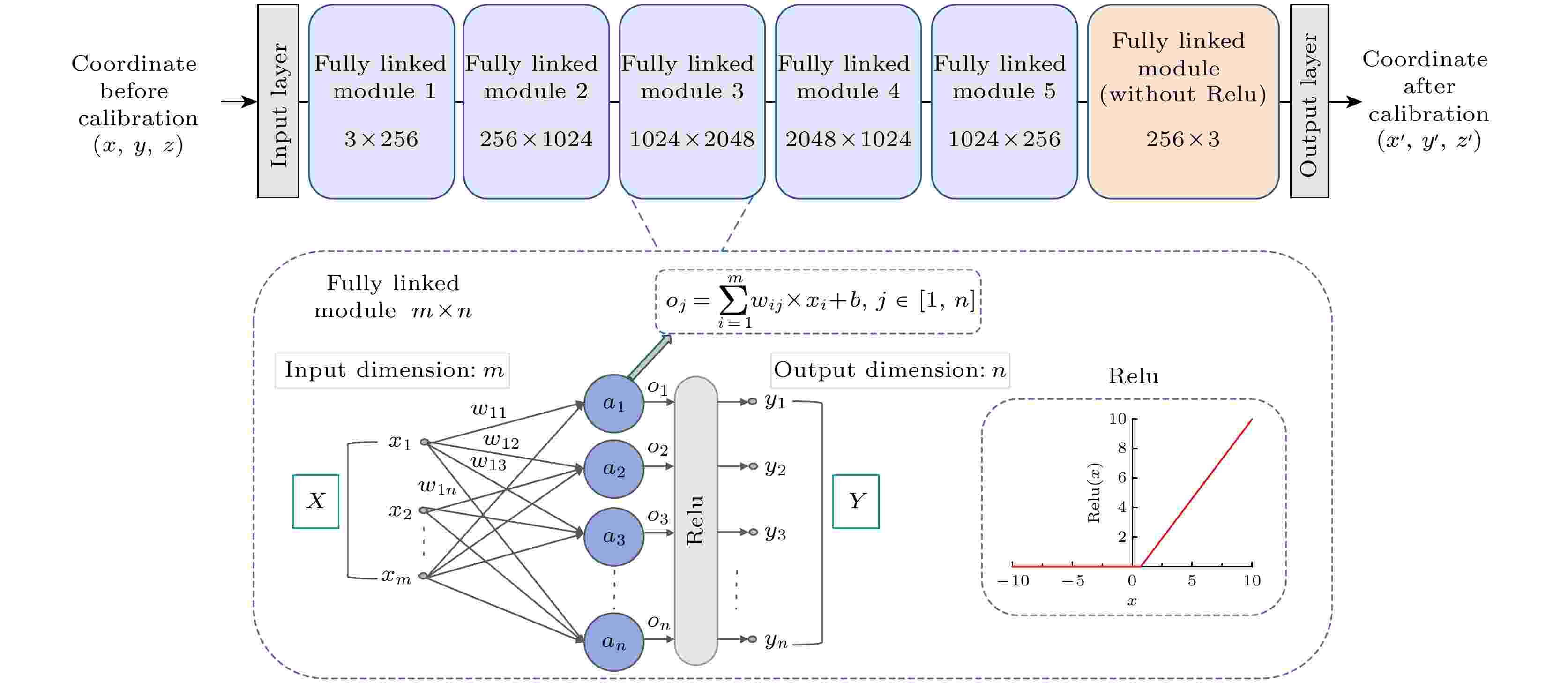

光学相干断层扫描(optical coherence tomography, OCT)成像中不可避免的畸变常常导致成像空间与真实空间之间的不匹配, 影响测量的准确性. 为解决该问题, 本研究提出了一种基于机器学习的OCT图像畸变校正方法. 首先, 将带有均匀分布圆孔阵列的校准板依次在不同标记平面进行成像. 选取坐标与所有成像平面的平均坐标偏差最小的点作为参考标记点. 然后, 利用数学模型重构参考平面上所有标记点的坐标, 从而建立校准板成像空间与真实物理空间之间的映射关系. 采用多层感知机来学习这种映射关系. 利用训练完成的模型推导整个空间点的分布规律, 从而实现透镜OCT图像的畸变校正, 并求出透镜中心厚度与曲率半径. 校正后透镜曲率半径精度达到10 μm, 误差在1%以内. 中心厚度精度可达3 μm, 相对误差为0.3%.

2025, 74 (16): 164203.

doi: 10.7498/aps.74.20250455

摘要 +

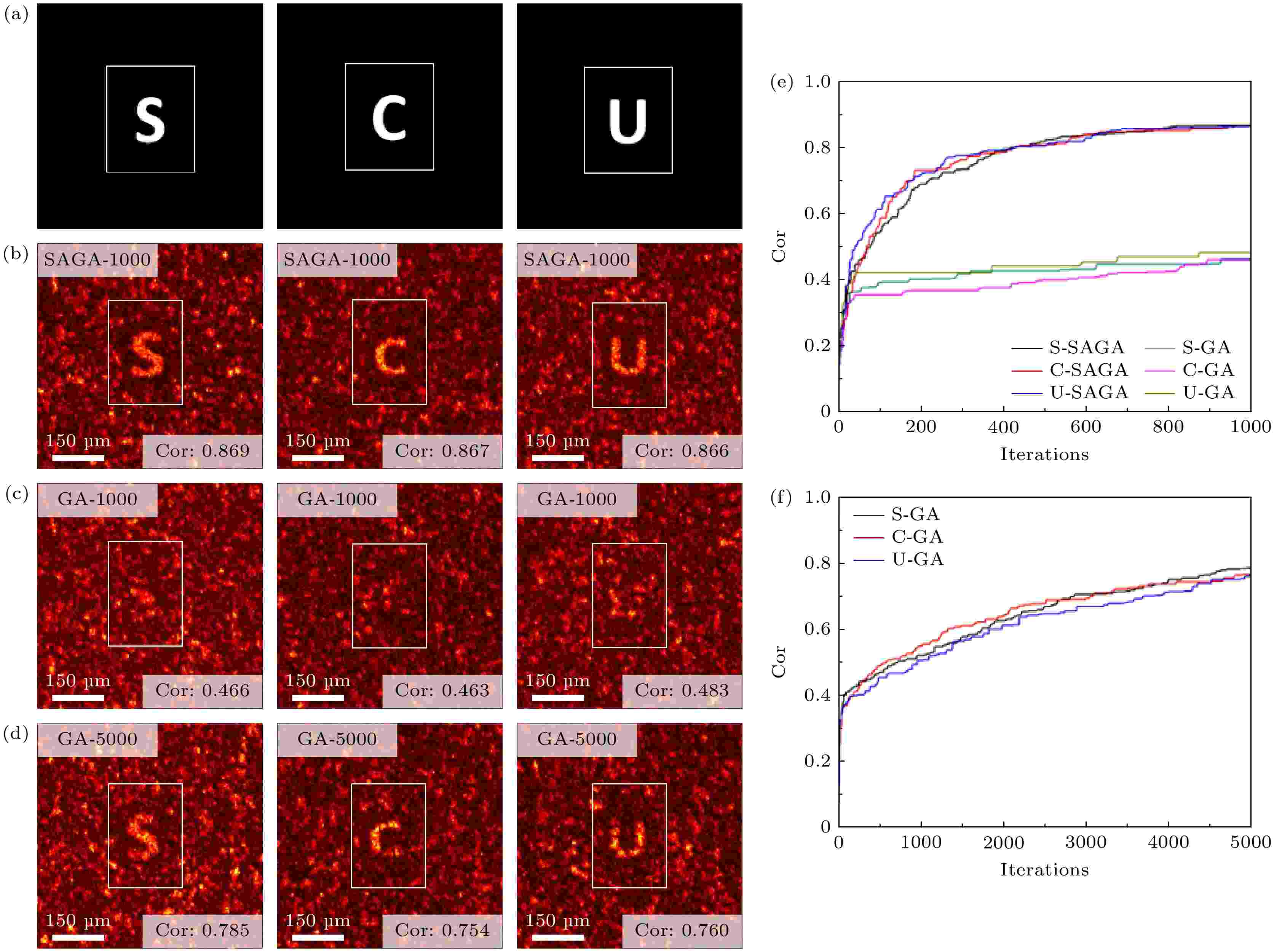

调控经散射介质散射后的光场在生物组织成像、军事反恐和光信息传输等领域具有潜在的应用价值. 然而, 经散射介质反射后的光子传播方向变得无序, 导致携带光信息的波前被扰乱. 将一种新的波前振幅调制方法即自适应遗传算法(self-adaption genetic algorithm, SAGA)引入到背向散射光场调控中. 根据环境变化, 种群自适应的选择基因的突变或交叉, 极大地提高了寻找最优解的收敛速度. 通过实验研究验证了SAGA在背向散射光场调控方面的有效性, 并表明相较于遗传算法(genetic algorithm, GA), SAGA在调控速度和抗噪声方面都存在明显优势. 研究结果表明, SAGA在较少的迭代次数内即可获得高对比度的光聚焦和图像投影, 并收敛于最优解. 相较于GA, 其在进行散射聚焦和图像投影时的调控速度分别快8.3倍和14.38倍. 这种快速的散射光场调控技术为光信息传输领域的研究提供了新思路, 具有广泛的应用潜力.

2025, 74 (16): 164204.

doi: 10.7498/aps.74.20250544

摘要 +

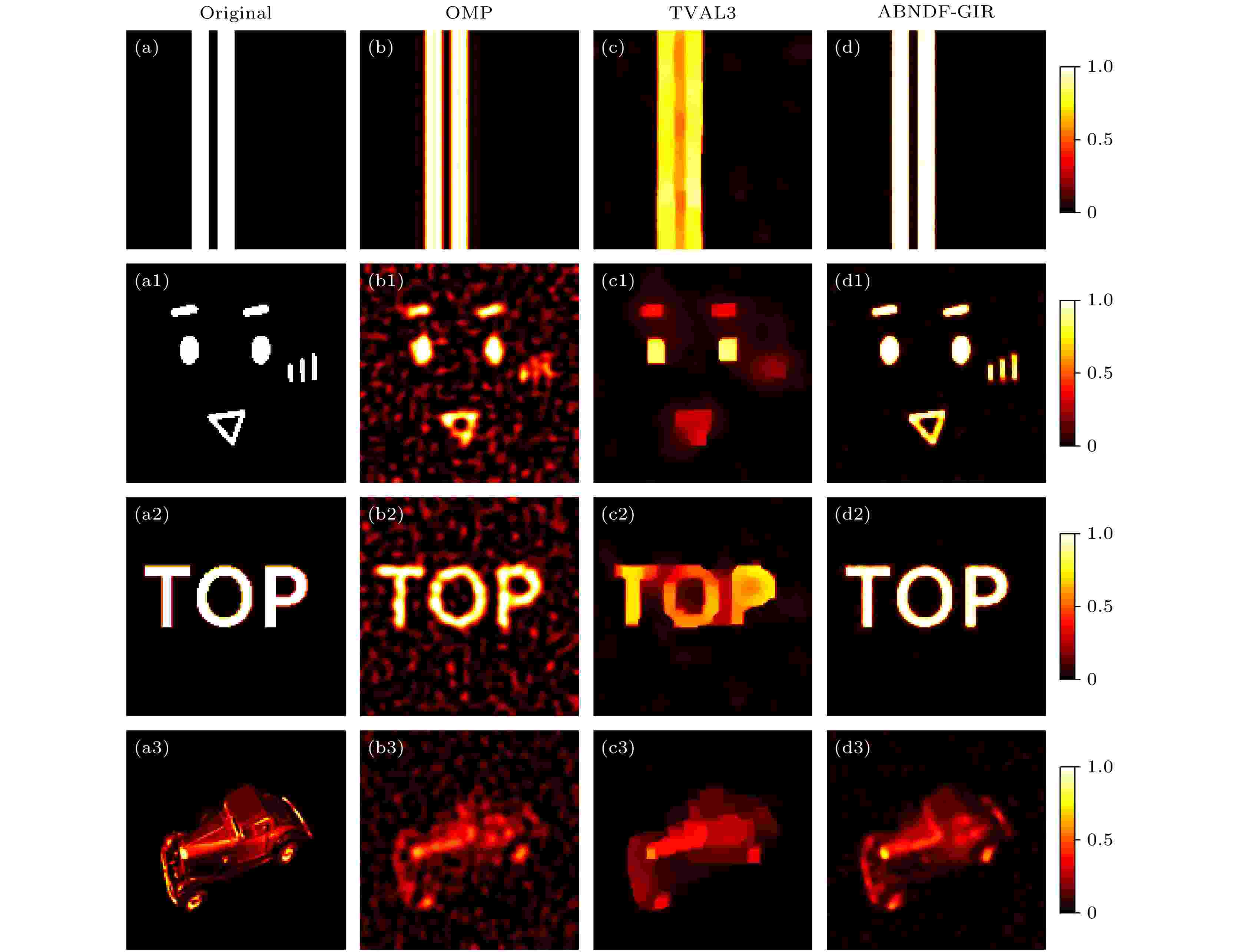

针对传统鬼成像目标重建算法在低测量次数下重建质量较差的问题, 本文提出了一种结合盲噪声估计与迭代滤波降噪的目标重建方法, 旨在优化低测量数据条件下的鬼成像效果, 提升目标重建质量. 为解决噪声和欠采样带来的不准确重建, 首先通过伪逆运算和单位矩阵提高测量矩阵的稳定性, 然后计算修正项以优化桶探测器的观测数据. 使用平衡的全一列向量作为初始值, 以加速收敛. 在迭代过程中, 引入一种新的目标图像降噪算法, 该算法结合了盲噪声估计、块匹配三维滤波和导向滤波. 这种动态滤波有效保留了每次迭代中的重要细节, 即便在测量次数较低的情况下, 仍能实现高质量的目标重建. 仿真和实验结果表明, 该方法在边缘保留和纹理细节质量上优于传统方法, 为鬼成像技术在遥感和医学成像等领域的应用提供重要的技术支持.

2025, 74 (16): 164205.

doi: 10.7498/aps.74.20250712

摘要 +

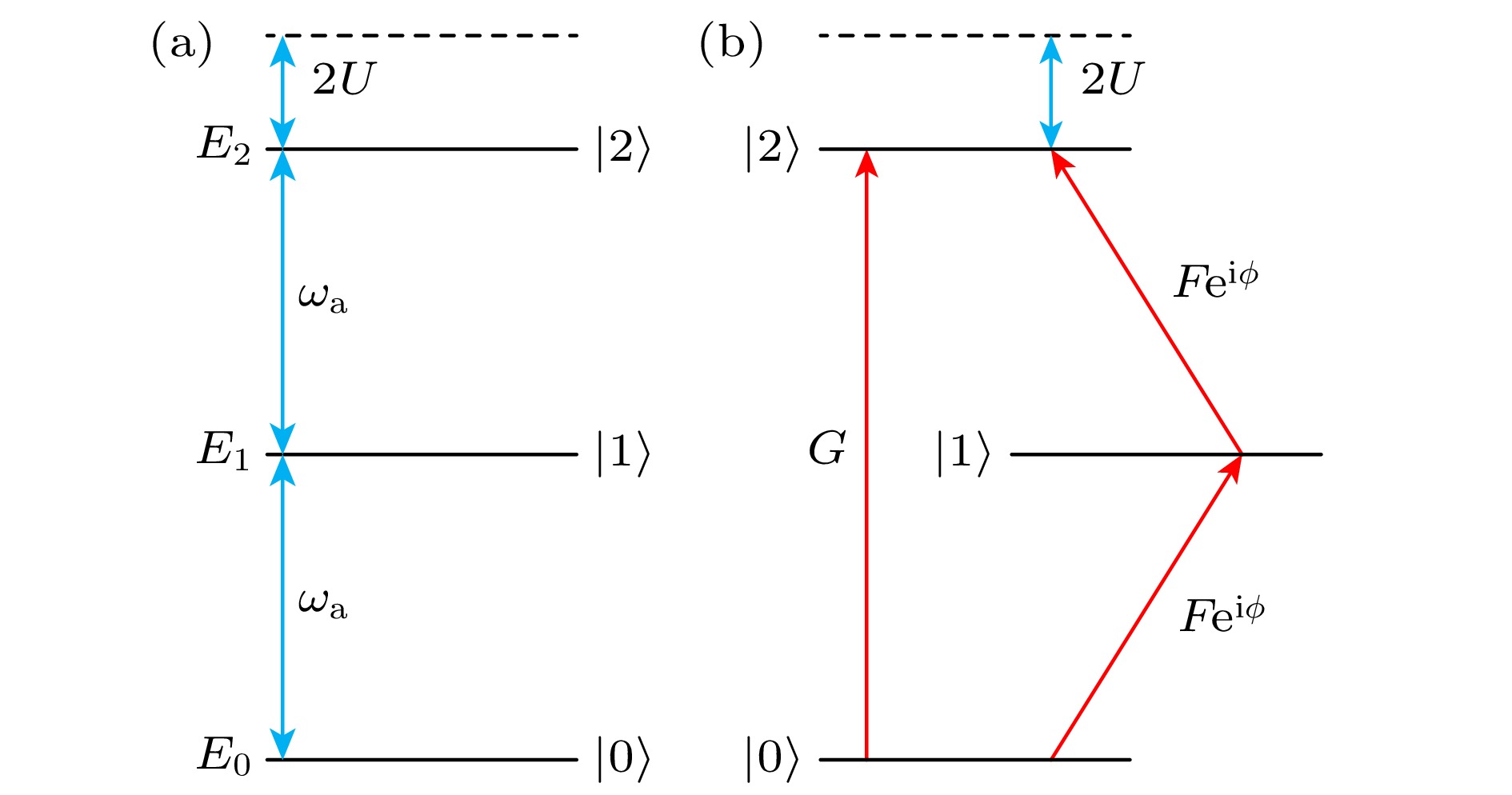

通过解析求解与数值模拟相结合的方法, 研究了由克尔介质单模腔与光学参量放大器组成的混合量子系统中光子阻塞效应的调控机制. 建立了包含腔场衰减的有效哈密顿量主方程, 采用Fock态基矢展开至双光子截断近似, 解析求解稳态薛定谔方程获得了光子阻塞最佳条件. 通过对比数值模拟结果与解析结果, 解析结果与等时二阶关联函数的数值模拟高度一致, 验证了理论的正确性. 研究结果表明, 在参数适当的条件下, 系统中可以存在光子阻塞. 系统处于共振时, 平均光子数显著增加, 这对实现高亮度的单光子源十分必要. 进一步的驱动相位变化可导致最佳阻塞区域在驱动力强度与光学参量放大器非线性系数F-G参数二维平面发生位移甚至最佳光子阻塞区域形成的抛物线开口方向发生反转, 数值结果和理论结果均证实了驱动力相位对光子阻塞效应的调控作用. 值得一提的是, 在克尔非线性强度在宽参数范围内, 系统始终存在显著的光子阻塞效应, 展现出典型的普适光子阻塞特征. 物理机制分析表明, 光子阻塞源于系统两条光子跃迁路径在特定参数下的量子干涉相消, 有效地抑制了双光子激发. 克尔非线性虽调制系统能级但不影响量子干涉路径, 使光子阻塞效应在宽参数范围内保持稳定.

2025, 74 (16): 164206.

doi: 10.7498/aps.74.20250519

摘要 +

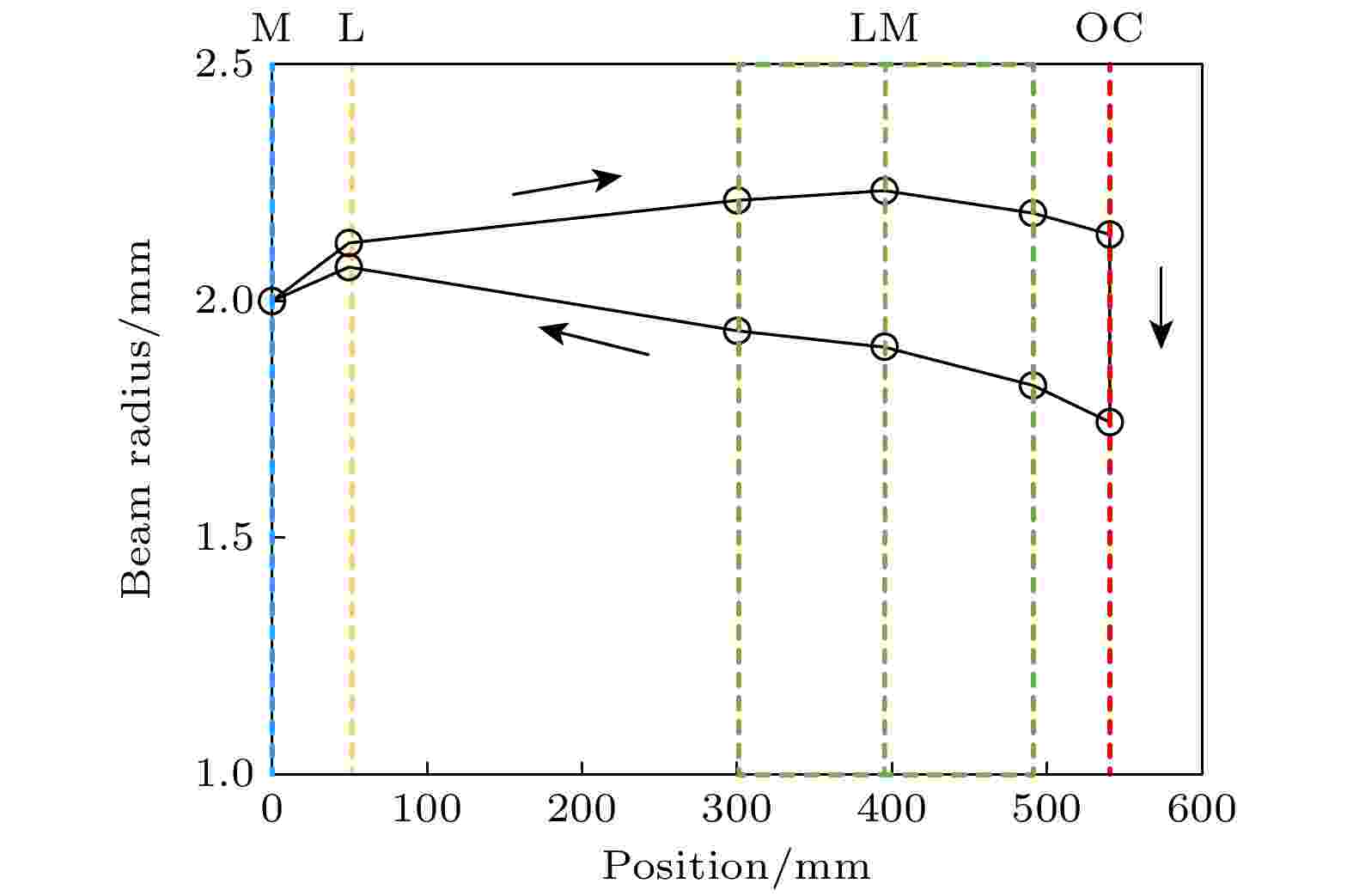

本文基于人工智能算法提出了一种宽稳区大模场激光振荡器的优化设计方法. 通过构建谐振腔的光场传播模型, 设计了多目标优化函数, 并利用人工智能算法对腔段长度、透镜焦距及高斯镜选型多个维度进行全局优化. 在设定的热焦距范围内, 本文对模拟退火、粒子群优化和遗传算法等多种算法进行比对, 最终实现了复杂多维参数空间中最优解的高效搜索. 经过实验验证, 优化后的谐振腔在长度为540 mm的腔长范围内实现了100 Hz和190 mJ, 光束质量为$M_x^2$ = 2.1, $M_y^2$ = 1.9的7 ns脉宽的激光输出. 优化后的谐振腔热稳定曲线在大模场运转区间的斜率显著变缓, 有效扩大了谐振腔的热稳区, 从而保障了高重复频率激光器的稳定运行. 该研究有望为宽稳区大模场纳秒激光振荡器的设计提供参考.

2025, 74 (16): 164207.

doi: 10.7498/aps.74.20250612

摘要 +

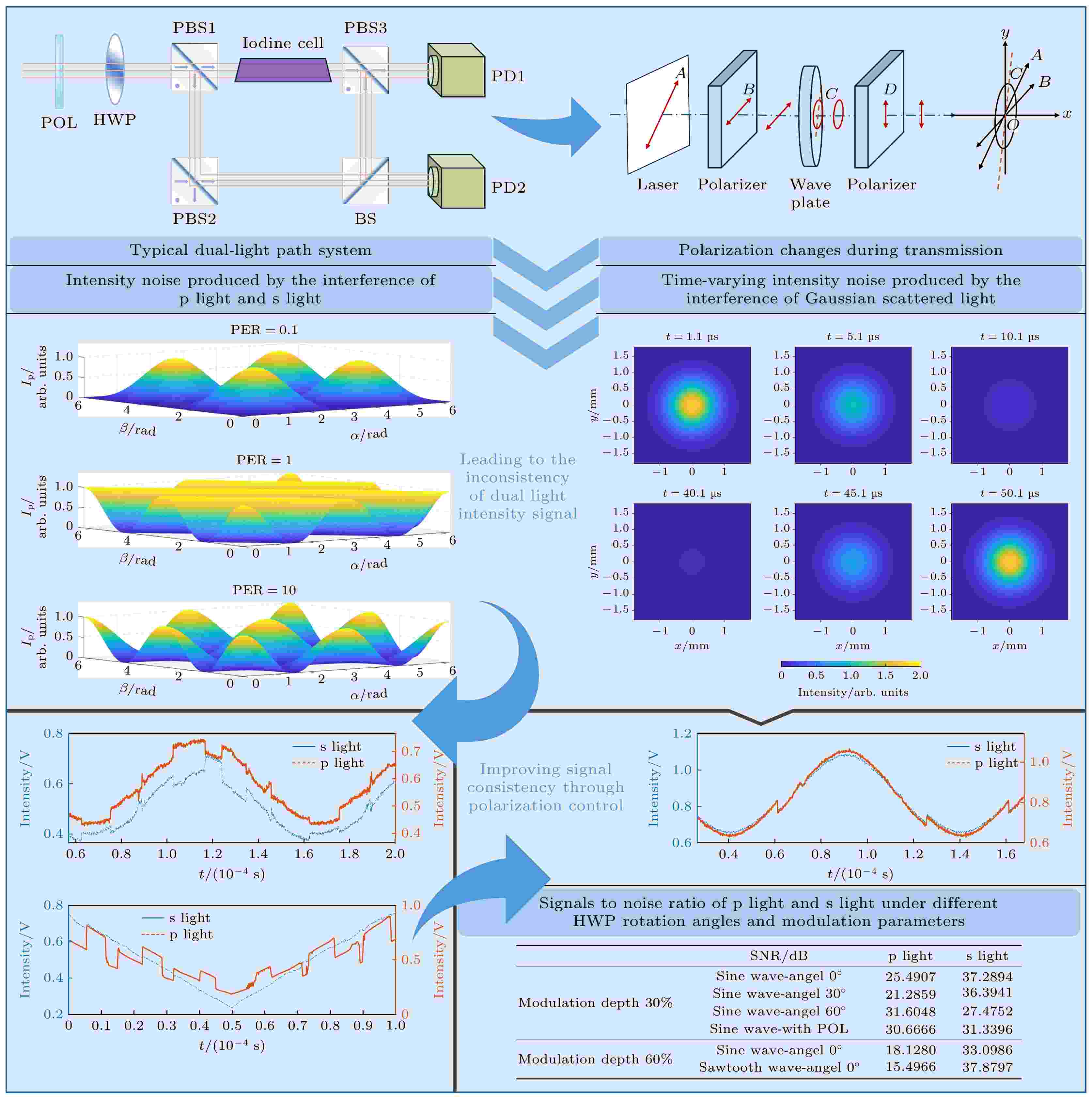

波长调谐激光器广泛应用于精密干涉测量、超稳激光器等领域. 激光器波长调谐精度、稳频精度是表征其性能的重要参数. 为提高激光器调谐精度、稳频精度, 常采用双光路进行闭环控制, 如饱和吸收空间稳频光路, 控制光路探测的信噪比是决定控制精度的重要参数. 研究影响控制光路探测信噪比的相关参数, 给出相应的影响关系, 对进一步提升激光器调谐精度、稳频精度具有重要的工程应用价值. 本文理论推导了光学器件核心指标、系统杂散光等参数与探测信噪比之间的相互关系, 搭建了基于饱和吸收的反馈稳频激光系统. 实验结果表明由于强度噪声的存在, 探测器信噪比降低至15 dB且波形严重失真, 通过偏振态控制可将信噪比提升至31 dB且波形良好. 通过控制变量实验, 验证了理论研究的正确性, 该研究能够作为稳频控制光路光学器件选型、系统参数设计的依据.

编辑推荐

2025, 74 (16): 164208.

doi: 10.7498/aps.74.20250624

摘要 +

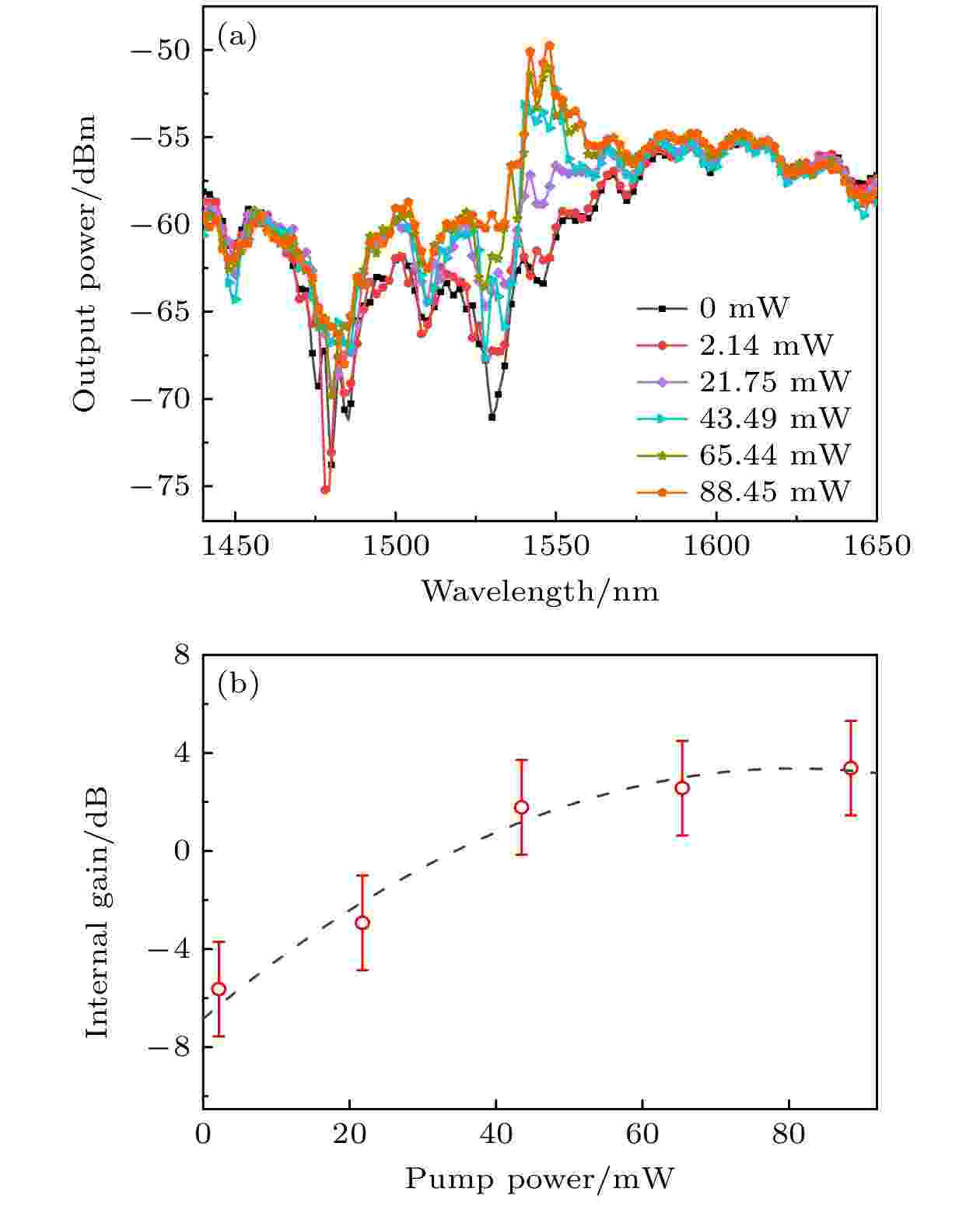

利用射频磁控溅射法制备了掺铒TeO2薄膜, 探究了氧化铒靶溅射功率、Ar/O2气体比例以及退火温度对薄膜发光特性的影响. 实验结果表明, 在氧化铒靶溅射功率为20 W、Ar/O2气体流量比为5∶1、退火温度250 ℃时, 薄膜呈现出良好的光致发光性能. 针对直接刻蚀掺铒薄膜层易引发表面粗糙等问题, 设计并采用紫外光刻和等离子体刻蚀工艺制备了双层波导结构. 使用截断法测得0.5 cm长的掺铒TeO2波导在1310 nm波长处的最低光学损耗为0.607 dB/cm, 放大性能测量表明在1545 nm波段, 波导具有7.2 dB/cm的光学内增益. 这些实验结果表明, 掺铒TeO2波导在平面集成波导放大器领域极具应用潜力.

编辑推荐

2025, 74 (16): 164209.

doi: 10.7498/aps.74.20250706

摘要 +

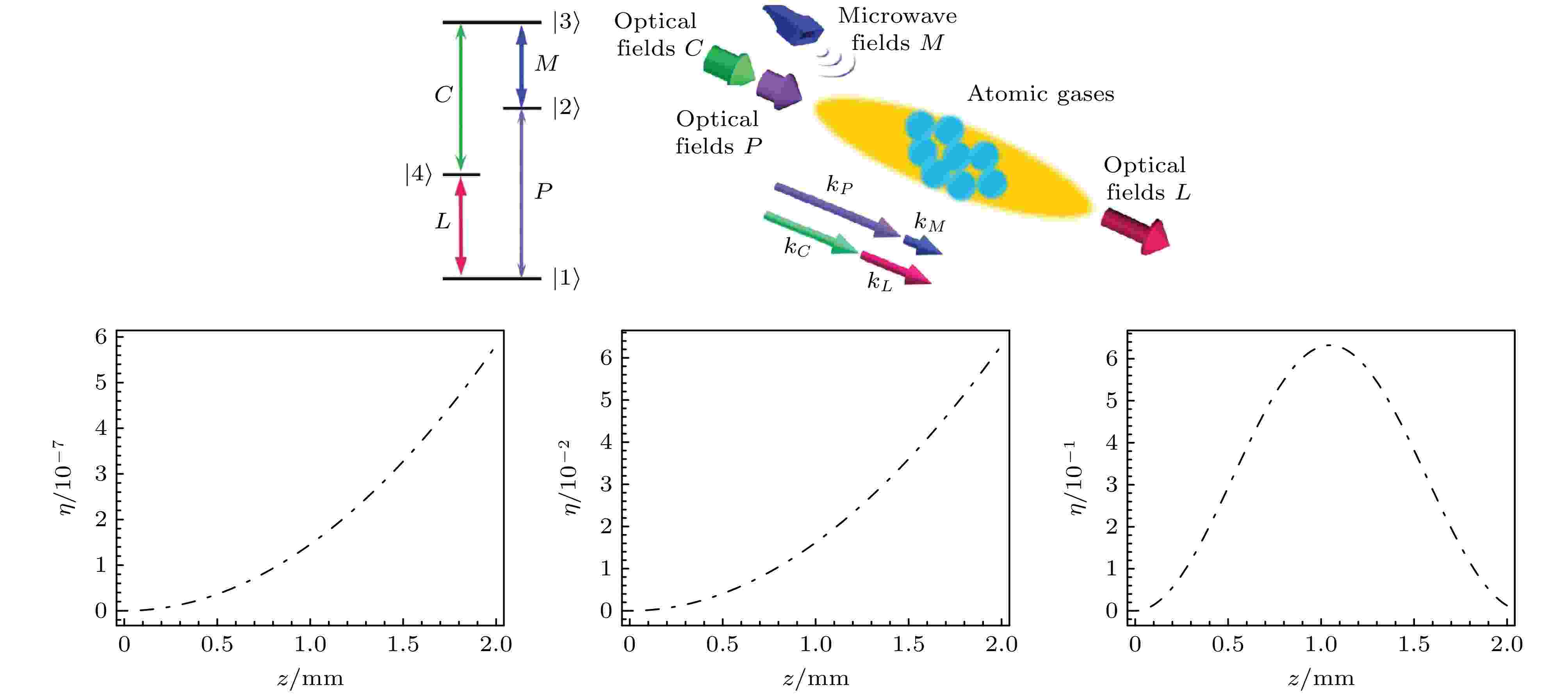

微波-光波转换是混合量子网络的核心技术, 然而热原子系综中的多普勒展宽效应常常成为限制转换效率的瓶颈. 本文提出基于室温里德伯原子的四波混频转换新机制, 采用密度矩阵法和微扰法结合麦克斯韦方程, 推导出双梯形四能级四波混频过程中表征微波场与光场之间相干系数的解析表达式, 并由此获得四波混频转换效率的解析表达式. 利用铯蒸气作为介质, 详细分析了四波混频效率的传播特性, 并探讨了激光场强度和多普勒效应对转换效率的影响. 研究结果表明, 原子的热运动引起的失谐效应会降低共振耦合效率, 当多普勒频率小于自然线宽时, 转换效率可显著提高. 本研究不仅为室温条件下的微波-光波转换提供了新的理论指导和实验方案, 而且对于推动量子信息技术的进步具有重要意义.

编辑推荐

2025, 74 (16): 164210.

doi: 10.7498/aps.74.20250218

摘要 +

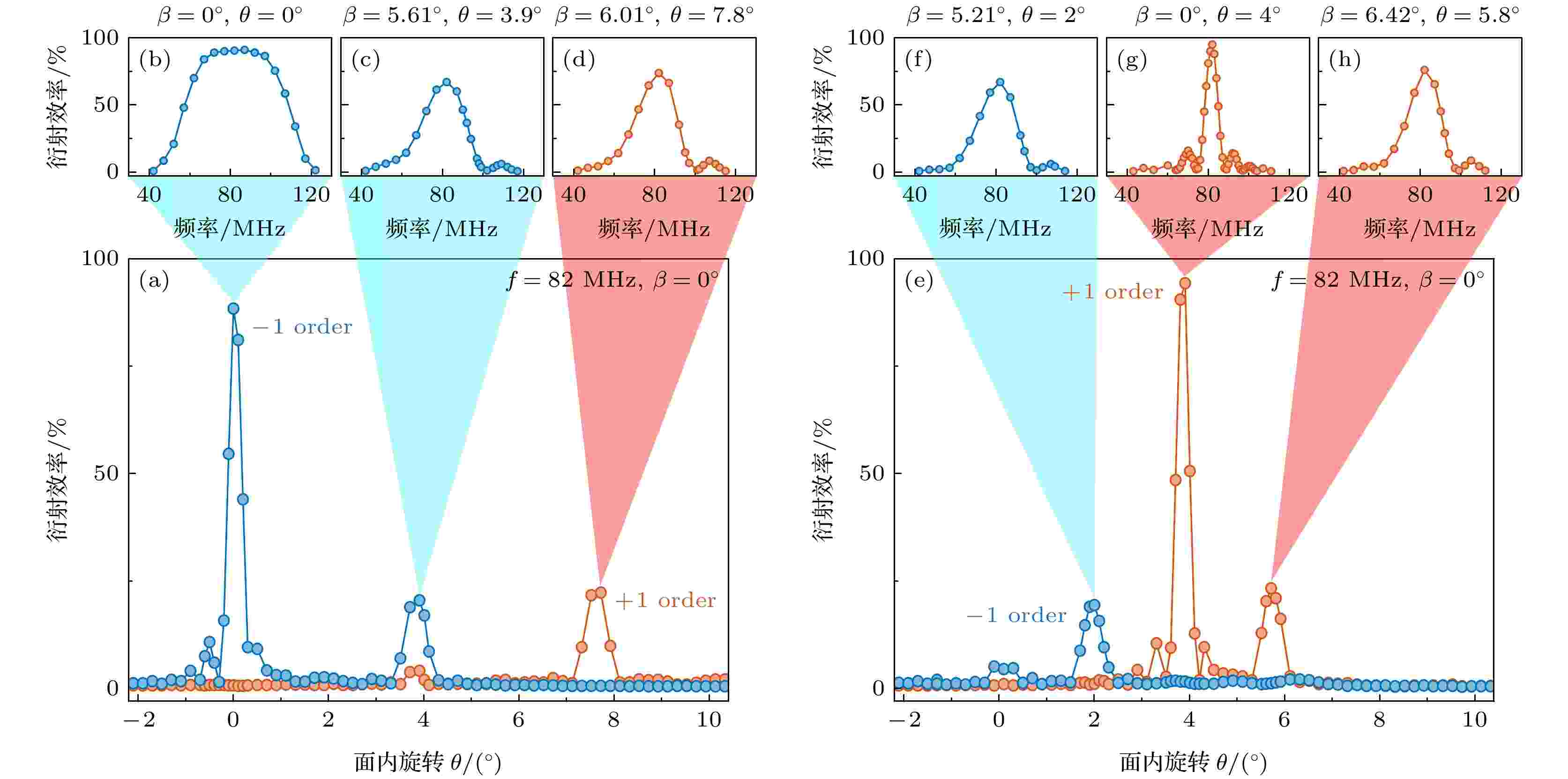

中性原子阵列因具备单原子的精确操控能力以及强相互作用的可调性, 已成为量子计算和量子信息处理中最具潜力的物理平台之一. 声光偏转器是构建和控制中性原子阵列的关键器件, 可实现对原子的快速、高精度捕获与排列. 然而, TeO2反常布拉格型声光偏转器在实际应用中仍存在宽带衍射条件不明确、偏振敏感性与效率低等问题, 制约了其在多自由度操控中的性能发挥. 本文通过与声光调制器对比, 系统地分析了声光偏转器的工作机理, 提出了一种可快速确定宽带衍射中心频率与衍射级次的新方法, 通过全面测量不同衍射级次及不同偏振入射下的衍射效率与带宽, 获得声光偏转器的高速、高效率、大角度偏转的衍射级次和45 MHz宽频衍射频率的特定工作条件, 研究揭示了宽带偏转性能对超声波模式的依赖机制, 明确了调试过程中的关键技术参数, 为中性原子阵列的快速构建与动态可编程调控提供了重要技术支撑.

2025, 74 (16): 164211.

doi: 10.7498/aps.74.20250449

摘要 +

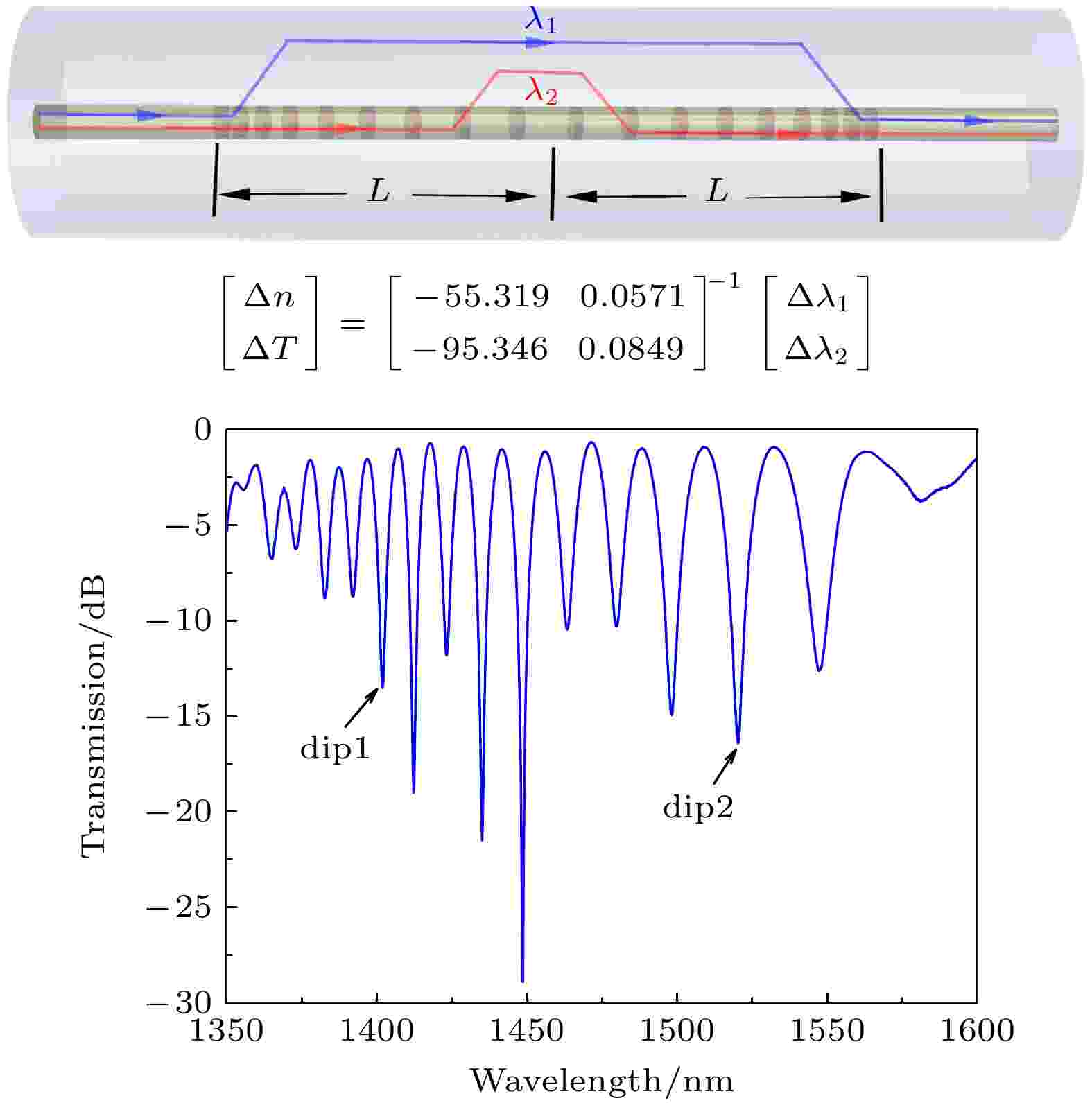

本文提出了一种基于对称啁啾长周期光纤光栅的双参量传感方法, 传感器由两个长度和平均周期相同但啁啾系数相反的啁啾长周期光纤光栅组成, 由于马赫-曾德尔干涉效应和光栅的啁啾效应, 对称啁啾长周期光纤光栅的透射谱表现为频率渐变的干涉条纹, 相邻干涉谷间隔随波长而增大, 条纹中不同波长位置的干涉谷对同一被测参量的响应灵敏度不同, 因而可以通过矩阵解调实现对多个参量的同时测量. 对传感器的模式干涉机制、光谱特性和传感原理进行了理论和数值分析, 并通过紫外光逐点曝光法刻制了光栅结构, 平均光栅周期为321 μm, 啁啾系数为±21.9 μm/cm, 总长度为4.34 cm, 实现了对环境折射率和温度双参量的同时测量. 此外, 由于条纹光谱中有多个频率不同的干涉谷, 因此该传感器结构可以被进一步拓展应用于对3个及以上环境参量的同时测量, 在生物化学传感、环境监测等诸多领域有较好的应用前景.

2025, 74 (16): 164301.

doi: 10.7498/aps.74.20250656

摘要 +

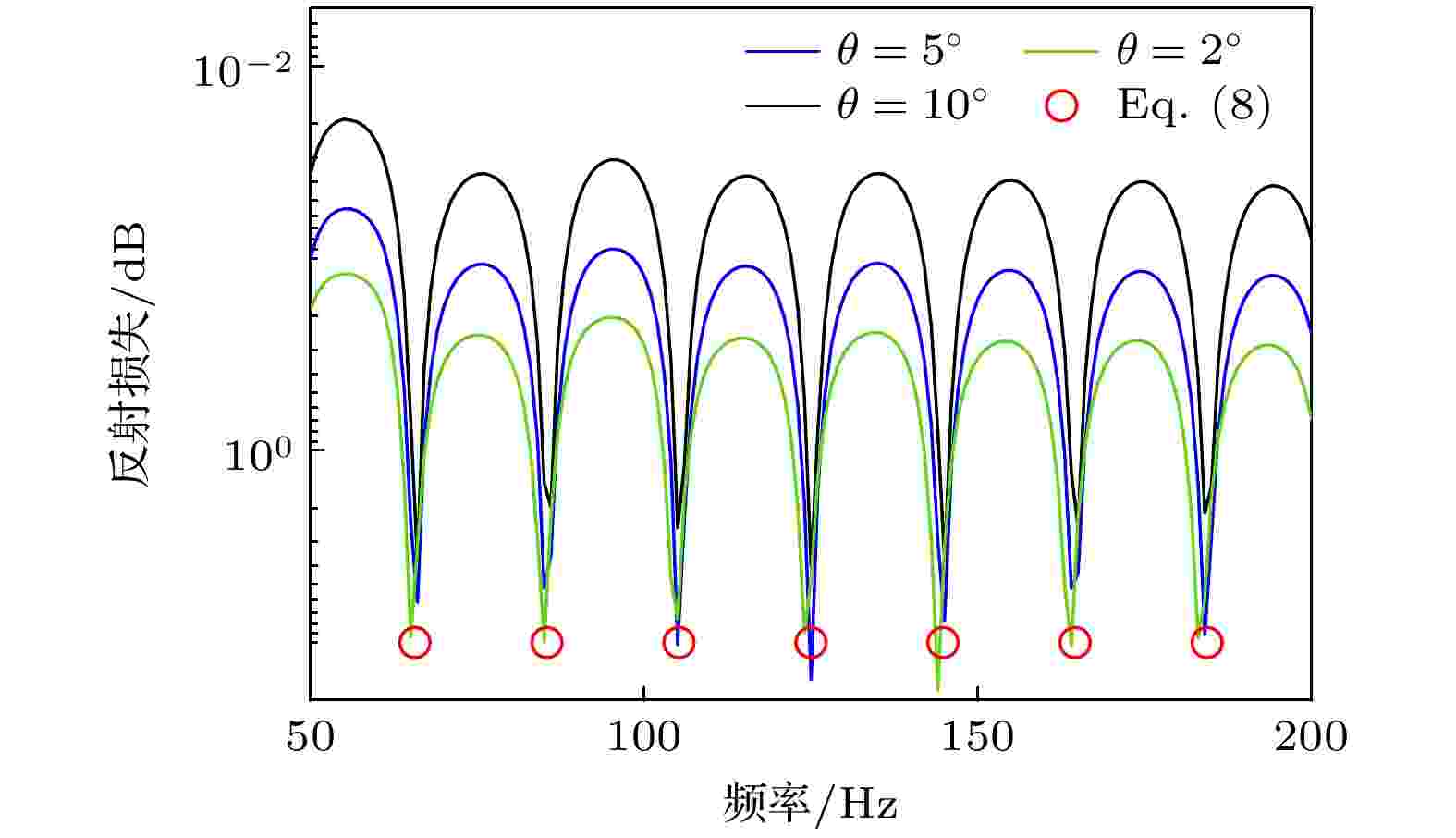

弹性沉积层海底的低掠射角反射存在奇异性极大值的频率特征, 其特征对浅海远程声传播会产生显著的影响. 针对海底与波导联合测量到具有频率间隔小特征的海底共振与声虹吸现象. 通过分析弹性沉积层海底的低掠射角反射特征, 理论推导了沉积层与剪切波的共振频率表达式, 并分析了海底反射特征对远程声传播的影响. 结果表明: 在弹性沉积层海底模型下, 受剪切波调制的低掠射角反射特征会引起指定频率的剪切波在沉积层发生共振, 从而导致水中传播的声能被沉积层禁锢而出现声虹吸效应. 进一步根据海底剪切波共振频率相关参数的敏感性及耦合性的分析结果, 提出了一种结合海底与波导观测信息的地声参数反演策略用于获取实验海域的底质参数, 反演结果验证了弹性沉积层海底模型对水体中声虹吸效应的作用机制.

气体、等离子体和放电物理

2025, 74 (16): 165201.

doi: 10.7498/aps.74.20250473

摘要 +

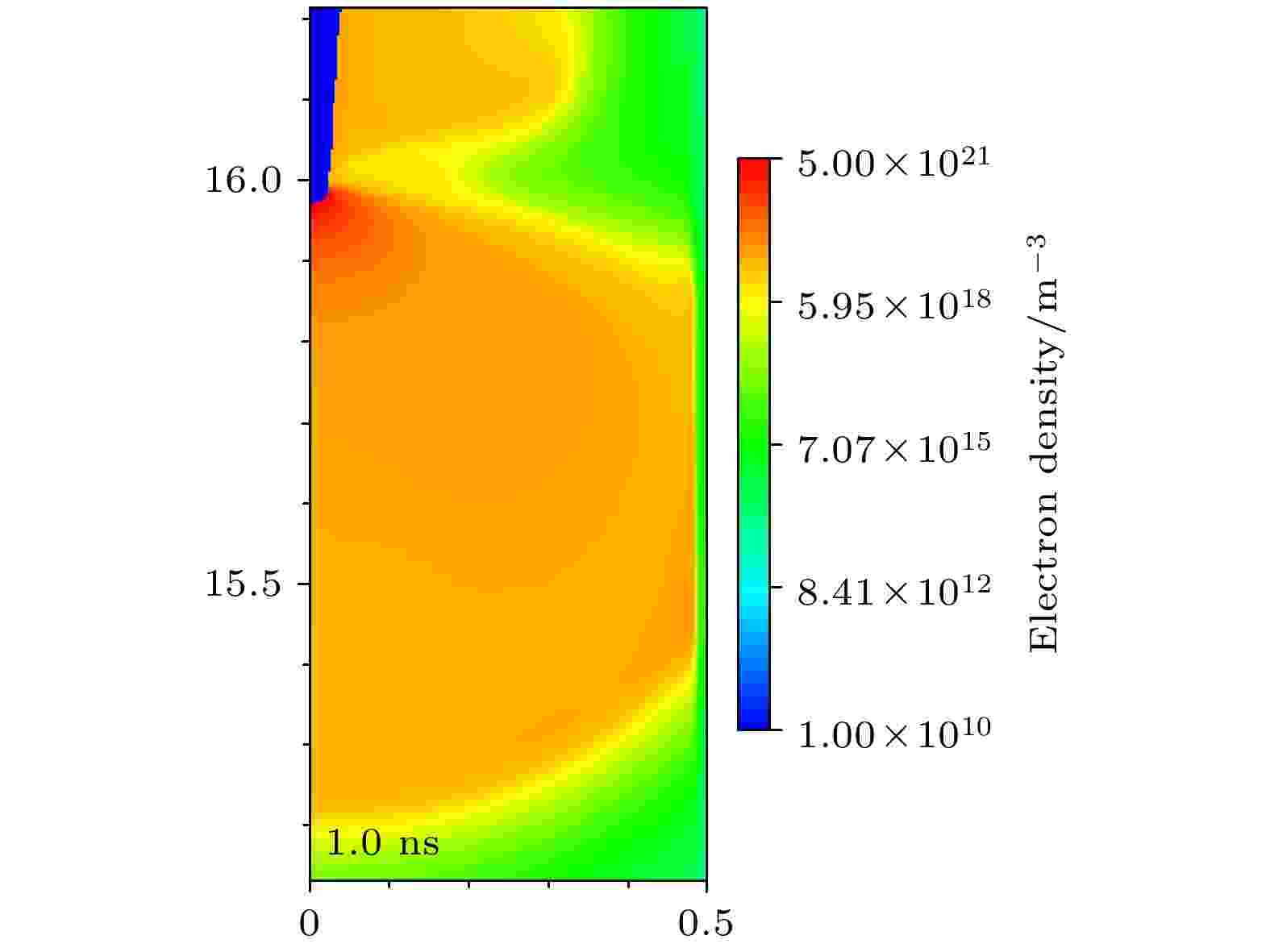

基于流体模型探讨了大气压空气中快纳秒脉冲上升沿引发的弥散放电对等离子体计算域边界与泊松方程计算域边界范围的敏感性和影响机制. 通过对比不同边界范围的仿真结果与实验数据, 尤其是位于整个矩形计算域的最上方边界(上边界)和最右侧边界(右边界): 1)当等离子体边界与泊松方程边界均采用比放电本身半径宽6倍以上的边界范围时, 放电宽度与传播速度与实验吻合度较高, 但放电到达板电极时刻仍存在流体模型所具有的普遍性延迟; 2)等离子体计算域边界的缩减仅使放电头部电场强度与电子密度产生可忽略的微弱波动, 证明其对弥散放电宏观特性影响甚微; 3)泊松方程计算域右边界范围缩减导致放电宽度显著降低, 其放电宽度-计算域比值递增, 且放电在上、下半间隙呈现非对称传播特征, 但适当缩减右边界可改善放电形貌与实验的匹配度; 4)泊松方程计算域上边界缩减会弱化放电头部电场“聚焦效应”, 导致空间电场分布均匀化, 延缓放电加速过程, 使仿真结果偏离实验更显著. 泊松方程边界范围对放电时空演化具有决定性影响, 其中计算域上边界缩减会严重损害仿真精度, 而右边界调整可权衡计算效率与结果可靠性.

凝聚物质: 结构、力学和热学性质

2025, 74 (16): 166103.

doi: 10.7498/aps.74.20250559

摘要 +

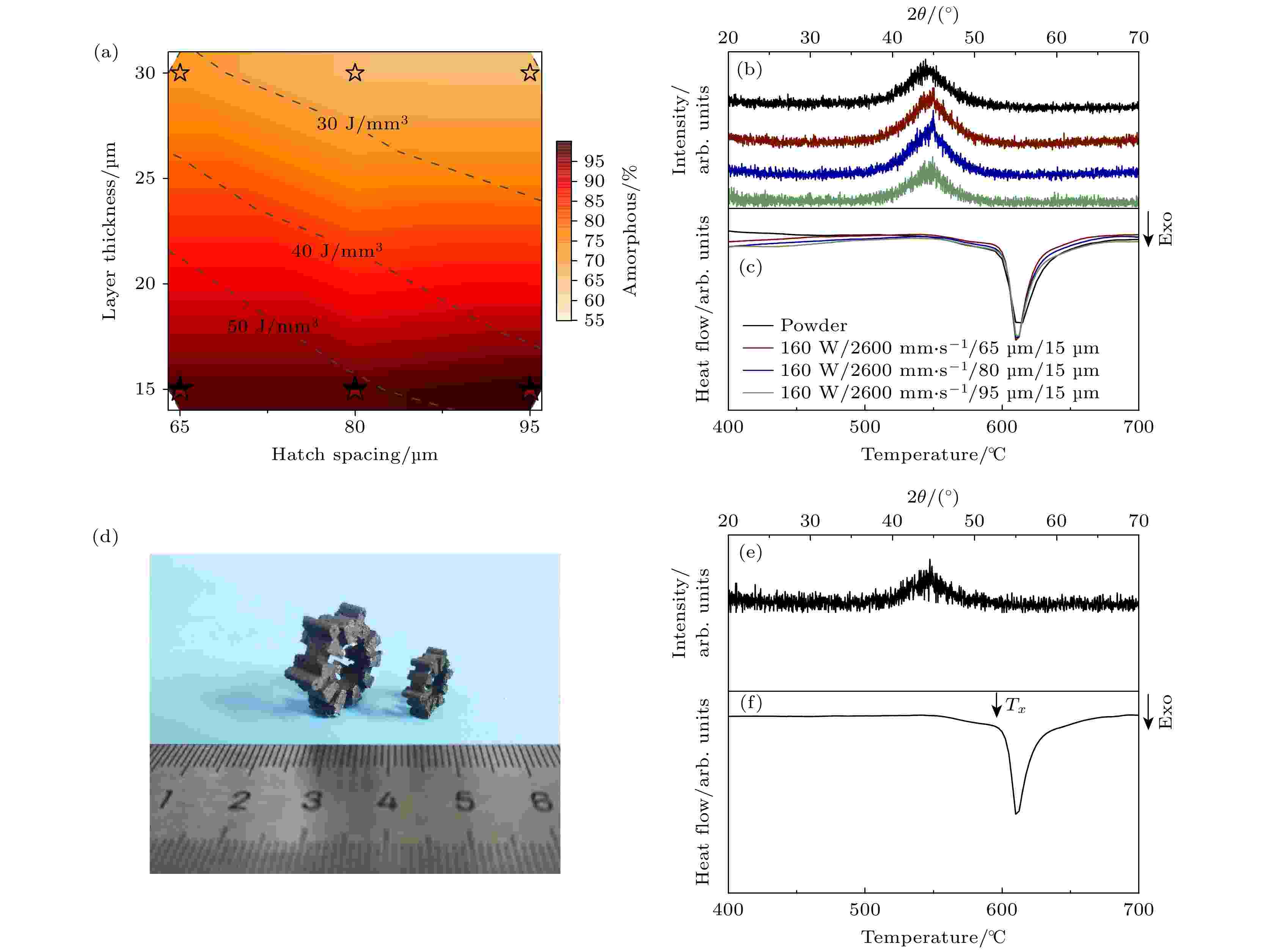

铁基非晶合金具有低矫顽力、低损耗等优异性能, 但受制于非晶形成能力和力学性能限制, 难以制备复杂结构器件. 3D打印理论上可以制备任意结构的器件. 本文利用选择性激光熔化3D打印技术, 通过打印参数优化, 获得低能量输入熔池, 并提高熔池轨道和成型层的搭接质量, 成功克服制备过程中非晶相与成型质量相互制约的瓶颈, 获得致密度为94.3%、矫顽力为0.5 Oe的铁基非晶合金, 且相比粉末, 所得铁基非晶合金的饱和磁化强度提升至0.89 T, 并制备出复杂结构的铁基非晶器件. 本文研究为3D打印高质量铁基非晶器件提供了新的思路, 对推动铁基非晶合金的应用具有重要意义.

2025, 74 (16): 166201.

doi: 10.7498/aps.74.20250437

摘要 +

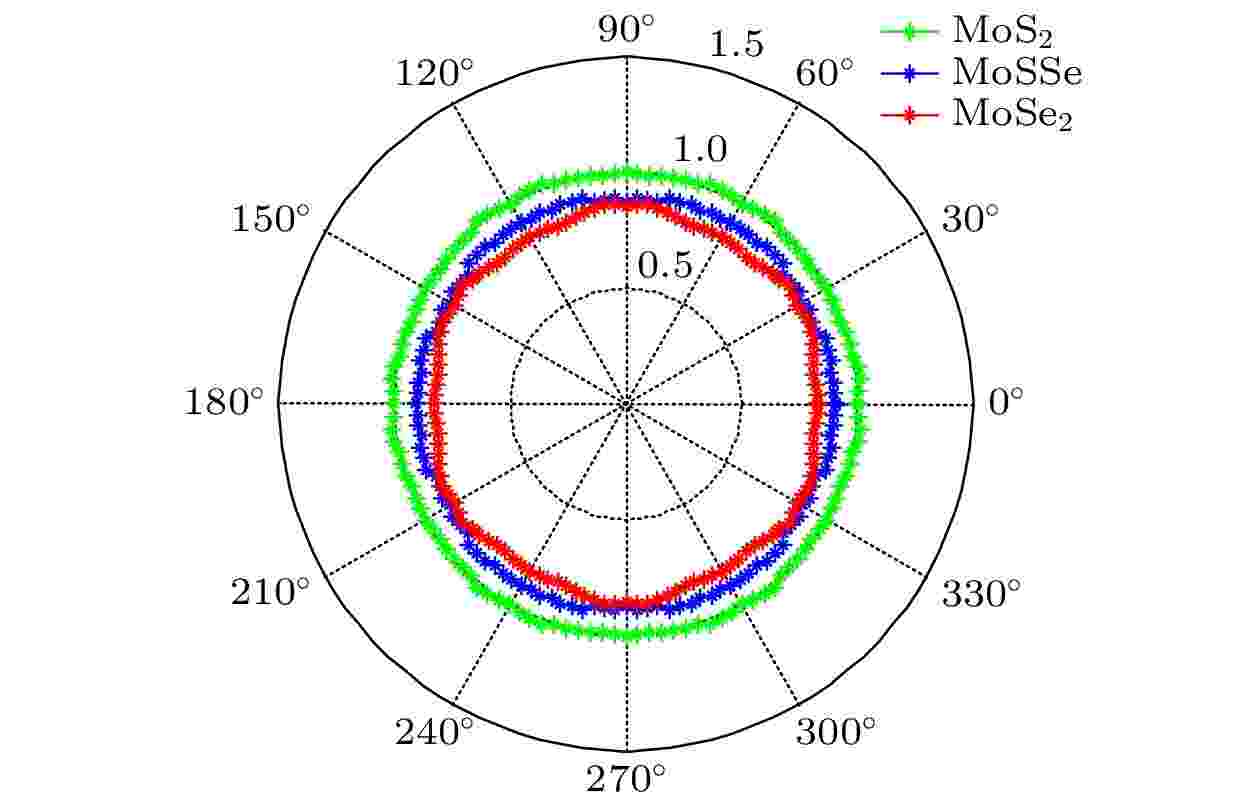

单层Janus MoSSe不同于其母体材料MoS2和MoSe2, 由于其结构的不对称性, 因此研究其在单轴应变下独特的力学性质具有重要意义. 采用基于密度泛函理论的第一性原理方法, 计算了对称性破坏下的单层Janus MoSSe材料在不同手性角下单轴拉伸应变的力学性质. 结果表明, 当应变不超过5%时, 应力-应变曲线在不同手性角下表现出各向同性的特点; 当应变超过5%且Mo—S键与Mo—Se键未断裂时, 不同手性角下的应力-应变曲线表现出较强的各向异性的力学响应. 单层Janus MoSSe的强度和韧度具有高度的各向异性和手性依赖. 相比之下, 其平面内刚度在不同的手性角下保持不变. 计算还表明, 包含电子间多体相互作用的第一性原理计算方法在确定这种材料的强度和韧度方面具有重要的作用. 本研究为单层Janus MoSSe基纳米力学器件的构建和开发提供了参考.

2025, 74 (16): 166401.

doi: 10.7498/aps.74.20250416

摘要 +

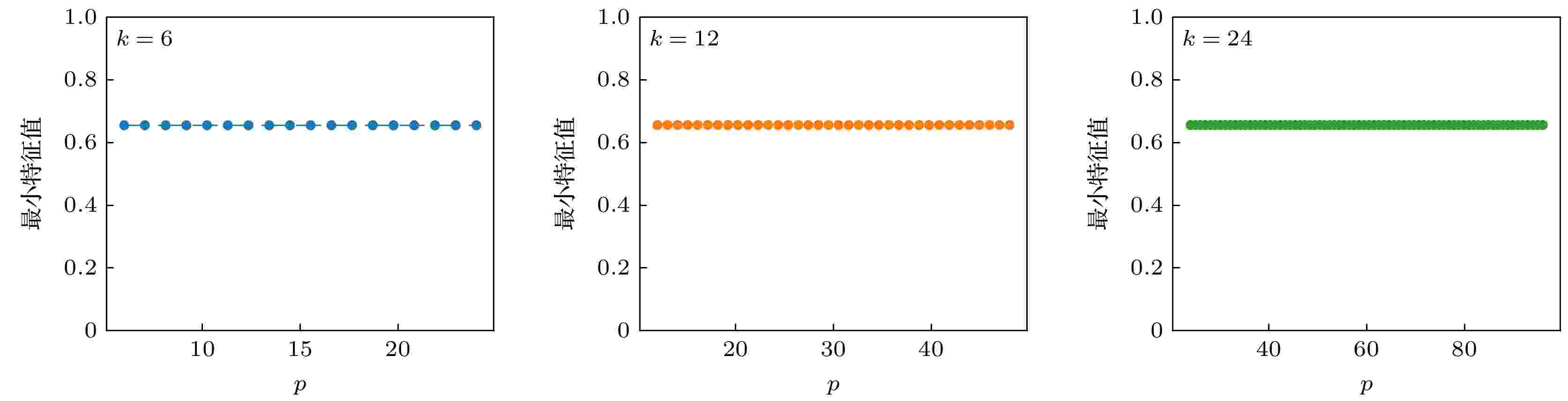

本文研究了无向复杂网络中基于谱图理论的节点组重要性挖掘问题. 依据复杂网络牵制控制理论中节点重要性评价指标, 删后Laplacian矩阵最小特征值较大者为重要受控节点. 本文提出一种基于多重图特征线性融合与改进贪心搜索的重要节点组挖掘方法(multi-metric fusion and enhanced greedy search algorithm, MFG算法). 该方法首先通过融合度中心性、介数中心性、K-Shell值和电阻距离等多重指标, 结合全局图特征(如图密度、平均路径长度等)构建线性加权融合模型, 预筛选候选节点组以克服单一指标的局限性; 其次, 设计二阶邻域局部扰动与全局随机游走搜索策略, 优化传统贪心算法的短视性, 在预筛选节点组中迭代选择使得删后Laplacian矩阵最小特征值最大的节点, 从而平衡局部最优与全局搜索能力; 并利用改进的反幂法进行最小特征值的计算, 降低了传统计算特征谱的复杂度, 从而使得算法总体计算性能提升. 最后, 在经典网络模型和多个真实网络中进行仿真分析, 利用不同算法挖掘重要节点组, 计算删后拉普拉斯矩阵的最小特征值, 利用SIR模型进行传播模拟, 并从网络拓扑上分析不同算法筛选出的重要节点组特征. 结果表明MFG算法相比其他几种算法挖掘重要节点组的效果更好, 对于社交网络信息传播控制具有指导意义.

2025, 74 (16): 166404.

doi: 10.7498/aps.74.20250552

摘要 +

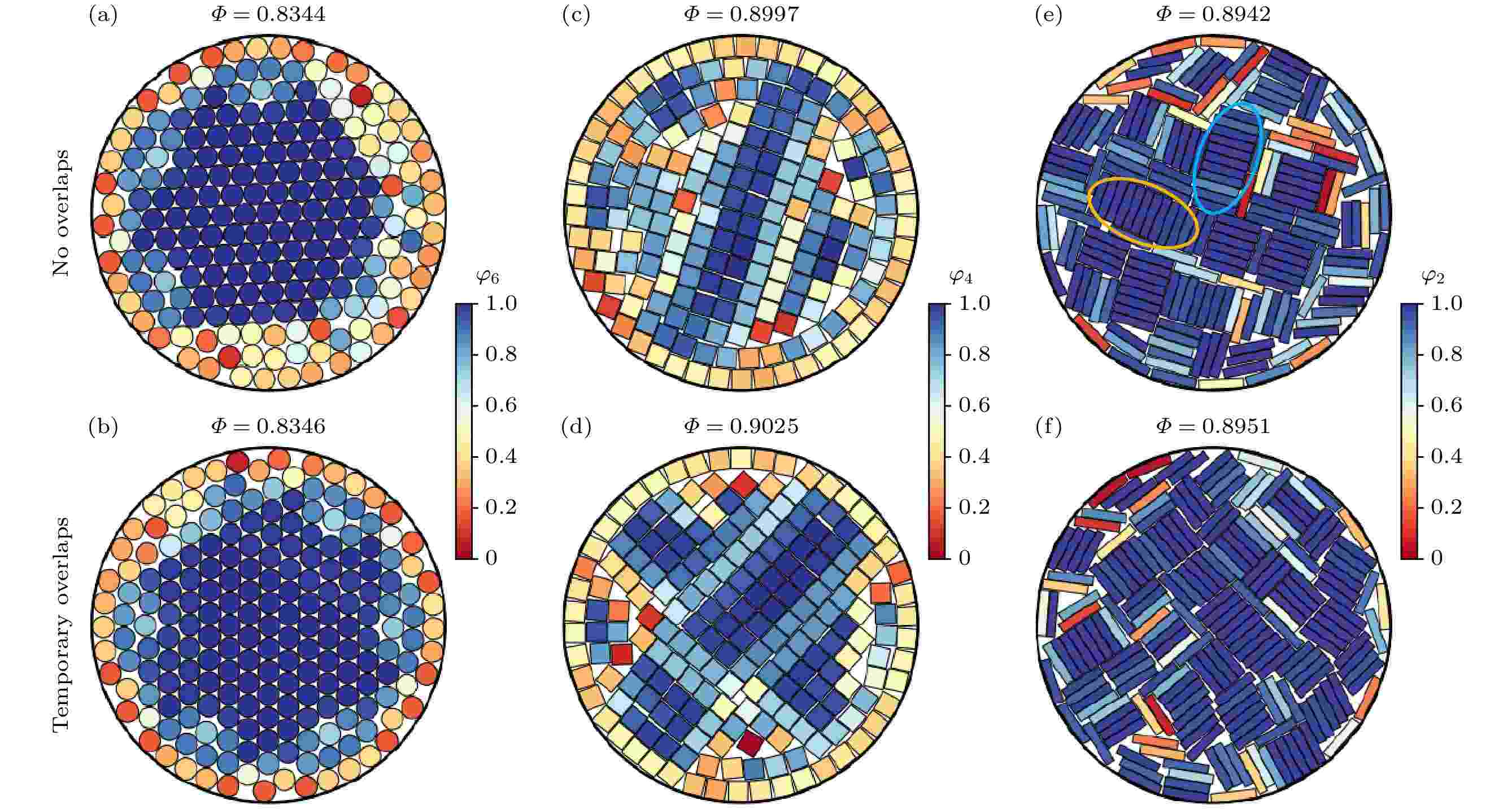

硬质颗粒在受限空间中的致密排列具有重要的物理意义, 并为许多其他物理系统提供了启发. 如何实现硬质颗粒在受限空间中的高密度排列, 是一个具有挑战性的问题. 本文运用蒙特卡罗方法, 结合边界压缩机制, 研究了二维圆形、正方形和长宽比为5∶1的矩形颗粒在圆形受限空间中的致密排列. 具体而言, 探讨了在压缩过程中不允许颗粒重叠以及允许少数颗粒重叠、后移除重叠(允许临时重叠)两种方法下所能获得的最高密度. 研究发现, 允许临时重叠的方法能够实现更高的密排构型. 本文进一步比较了两种压缩方式下获得的构型的径向分布函数和取向序参量, 发现两者具有相似的特征, 但允许临时重叠的方式在更大区域内显示出有序性. 研究结果表明, 允许颗粒临时重叠可能是提高受限空间中排列密度的有效途径.

凝聚物质: 电子结构、电学、磁学和光学性质

编辑推荐

2025, 74 (16): 167301.

doi: 10.7498/aps.74.20250540

摘要 +

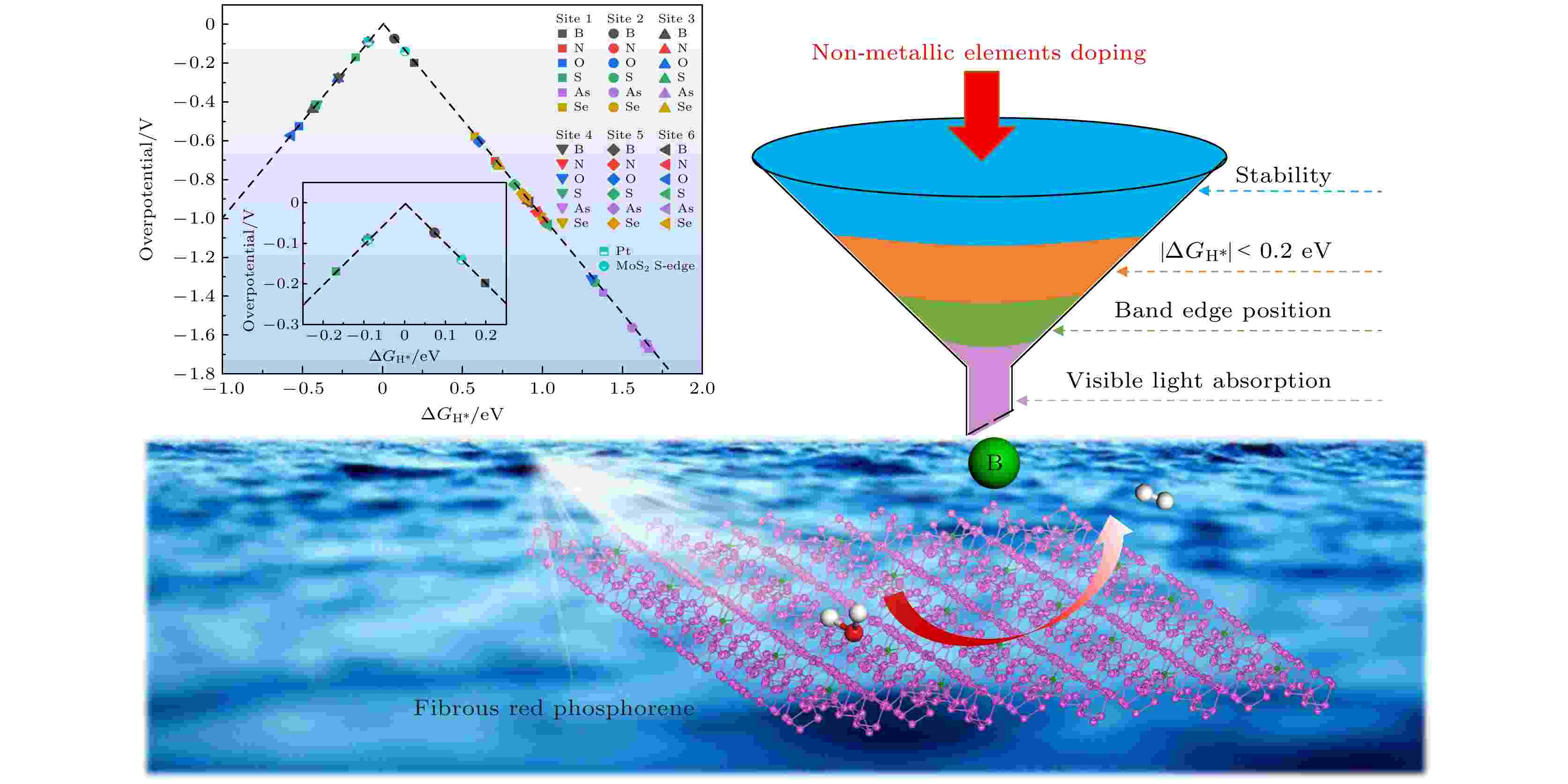

在能源危机与环境污染的双重挑战下, 光催化分解水制氢技术因其绿色可持续特性成为清洁能源领域的研究热点. 纤维红磷(FRP)作为一种新型准一维半导体材料, 凭借其适中的带隙、高载流子迁移率及优异的空气稳定性, 展现出显著的光催化析氢潜力. 基于第一性原理计算, 本文系统探究了一系列非金属元素X (X = B, C, N, O, Si, S, As和Se)掺杂对单层FRP电子结构及催化性能的调控机制. 结果表明, 杂质X能有效提升单层FRP的析氢反应(HER)活性. 其中, 4种掺杂体系(S掺杂位点1、B掺杂位点1/2/5)表现出优异的HER催化活性. 尤其是B掺杂位点2体系, 具有最理想的氢吸附自由能, 其过电位与贵金属Pt催化剂相当. 电子结构分析发现, HER催化活性的增强与吸附位点X pz带中心的下移密切相关, 氢吸附自由能与X pz带中心呈现正相关性, 表明X pz带中心可作为调控HER活性的关键电子描述符. 杂化泛函计算进一步证实, B掺杂体系的带边位置能够横跨水的氧化还原电势两侧, 且光吸收范围覆盖可见光区域, 表明了该体系在光催化全解水应用中的热力学可行性与光谱响应优势. 该研究为基于非金属掺杂策略设计高效非金属基光催化材料提供了重要理论指导.

2025, 74 (16): 167302.

doi: 10.7498/aps.74.20250434

摘要 +

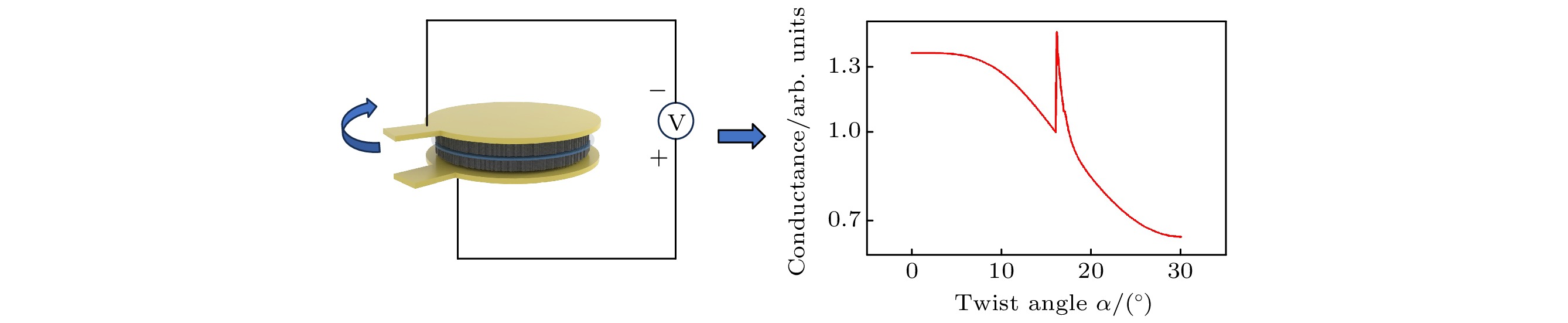

作为二维半导体过渡金属硫族化物中的典型代表性材料, MoS2具有带隙可调谐特性等优异物理特性. 因此, MoS2莫尔超晶格是研究凝聚态电子输运问题和设计光电器件的理想体系. 另一方面, 层间电导的测量是研究莫尔超晶格层间耦合作用的重要手段. 为了阐明带隙可调谐等特性对莫尔超晶格层间电导的影响, 有必要对MoS2莫尔超晶格的层间电导特性加以研究. 本文利用衍射物理中的光学方法, 构建了MoS2莫尔超晶格体系的隧穿理论. 在该理论中, 将MoS2莫尔超晶格中电子的隧穿视作电子波为周期性光栅所散射. 利用该理论研究了MoS2莫尔超晶格的层间电导特性. 研究结果表明: 由于衍射效应, 界面处隧穿电子波存在两个分波均与界面势产生共振, 所以层间电导随扭转角的变化呈现双峰结构. 进一步还研究了隧穿层和金属电极对层间电导的影响: 上层和下层MoS2晶格厚度分别影响层间电导的峰和背景; 界面势强度的增大可以增强隧穿电子的相干性; 金属电极化学势主要影响MoS2莫尔超晶格层间电导峰的特性, 且相比于石墨莫尔超晶格, 影响更为显著.

凝聚物质:电子结构、电学、磁学和光学性质

2025, 74 (16): 167303.

doi: 10.7498/aps.74.20250625

摘要 +

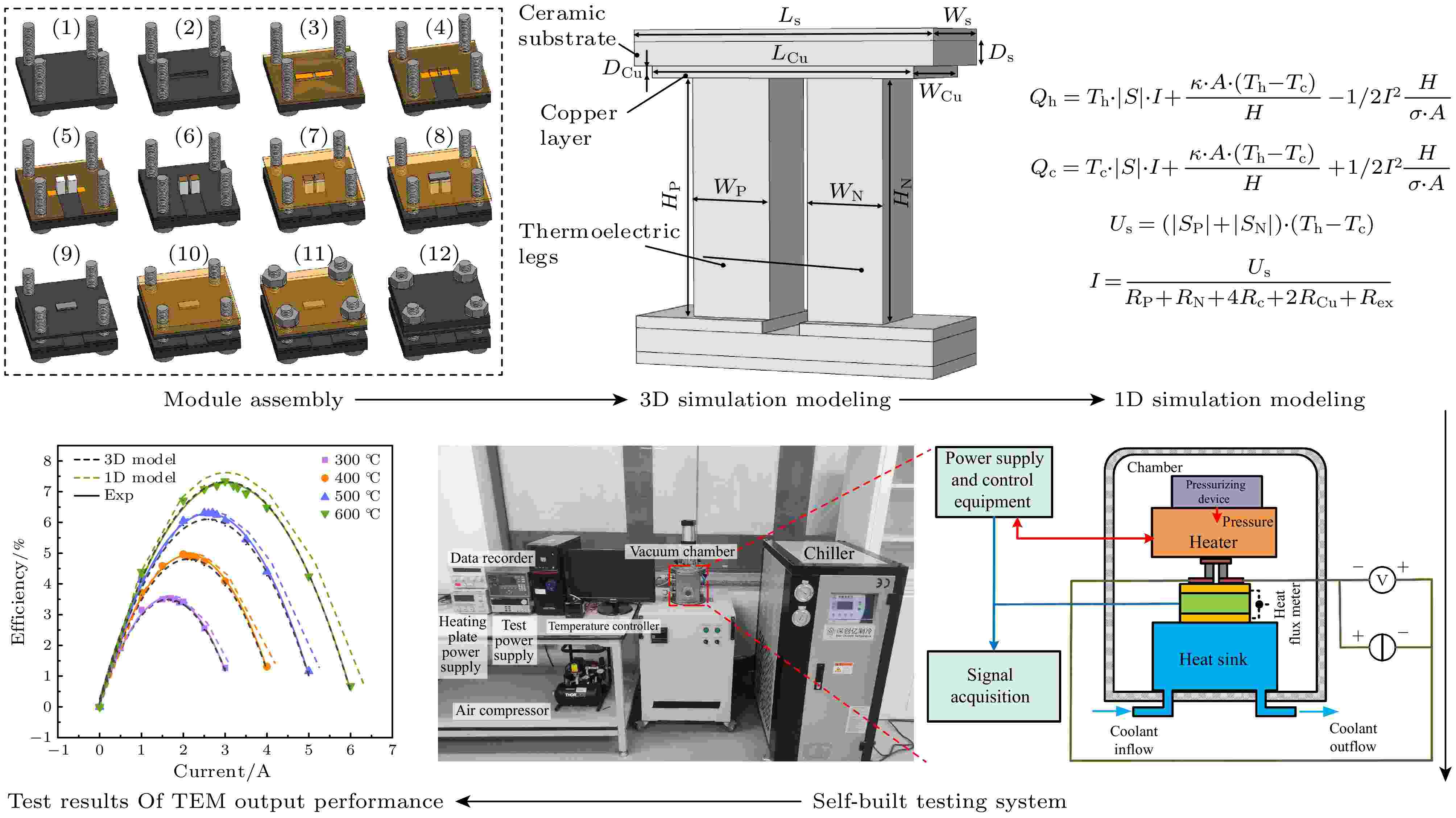

由于能够实现热能和电能的直接转换, 中高温区热电器件在深空探测、工业余废热回收等领域具有巨大的应用潜力. 半赫斯勒合金由于优异的机械性能、热稳定性和良好的热电表现, 成为中高温区热电器件制作的有潜力的候选材料. 然而与半赫斯勒热电材料的研究相比, 相应的器件研究还远远滞后, 制约了其大规模的工业应用. 本文首先制备了高性能P型和N型半赫斯勒合金, 采用自主设计的石墨模具成功钎焊组装了单对半赫斯勒热电器件. 之后采用有限元分析方法对单对器件进行三维仿真建模, 同时建立一维数值模型进行对比. 除此之外, 开发了一套自主集成的综合测试系统, 系统地表征了单对器件的输出功率、转换效率等关键热电性能. 两种模型仿真预测结果与实验测量数据高度一致, 在工作温差达到538 K时, 最大输出功率和最大转换效率分别为0.28 W和7.34%, 能够与目前报道的器件最佳性能相媲美. 本研究结果可以为半赫斯勒热电器件的实际制作、仿真建模和表征测量提供参考.

物理学交叉学科及有关科学技术领域

2025, 74 (16): 168101.

doi: 10.7498/aps.74.20250339

摘要 +

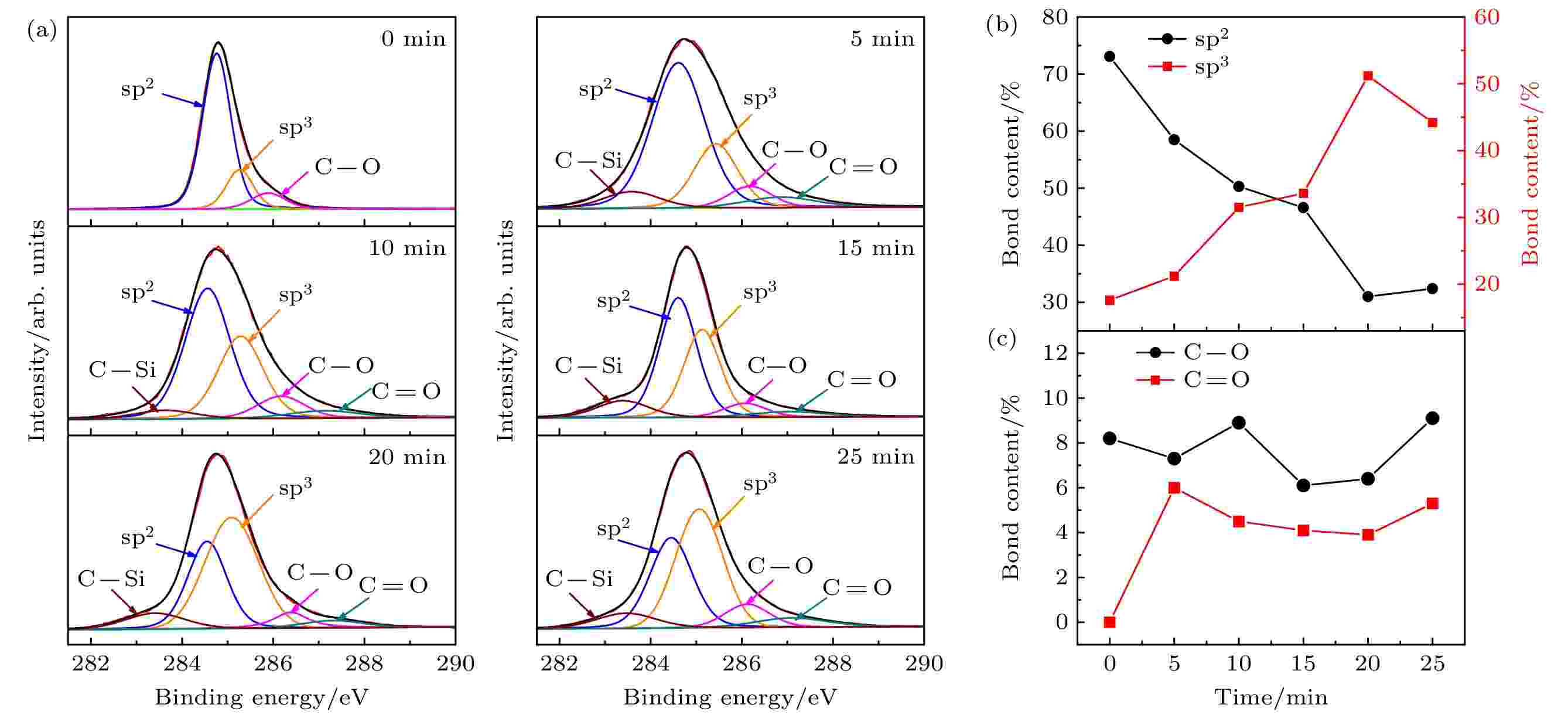

金刚石/石墨烯复合薄膜电极因能发挥金刚石的低背景电流和宽电势窗口, 且兼具石墨烯的高电化学活性, 引起了人们的广泛关注. 本文采用氩/氧等离子体对纳米金刚石/石墨复合薄膜进行刻蚀, 通过改变刻蚀时间调控薄膜表面的石墨层数, 获得少层石墨烯包覆纳米金刚石的表面结构, 进而构建少层石墨烯包覆纳米金刚石的表层和石墨组分较多的导电性良好的底层, 形成双层结构. 结果表明, 氩/氧等离子体处理时间达到5 min时, 薄膜表层石墨组分被刻蚀成少层石墨包覆纳米金刚石的结构, 增大了电阻率(2918.3 Ω·cm)及电势窗口(3.43 V); 并且表面态由氢终止转变成氧终止, 使金刚石晶粒具有正电子亲和势, 电化学活性面积从387 μC/cm2增加到2893 μC/cm2. 随着处理时间继续延长至20 min时, 薄膜表面的石墨层数不断减少, 裸露的金刚石相含量增多, 薄膜的电阻率增加, 电化学活性面积减少; 当刻蚀时间达到25 min时, 复合薄膜下层石墨层暴露, 金刚石表面的石墨转变为少层石墨烯, 形成少层石墨烯包覆金刚石的顶层和石墨底层的双层结构, 使得电化学活性再次提升(775 μC/cm2), 并降低了复合薄膜的电阻率(1060.0 Ω·cm)并拓宽电势窗口(3.50 V). 本研究提供了一种等离子体刻蚀制备纳米金刚石/石墨烯复合电极的新方法, 为充分发挥金刚石/石墨烯的协同效应提供了新思路.

编辑推荐

2025, 74 (16): 168201.

doi: 10.7498/aps.74.20250493

摘要 +

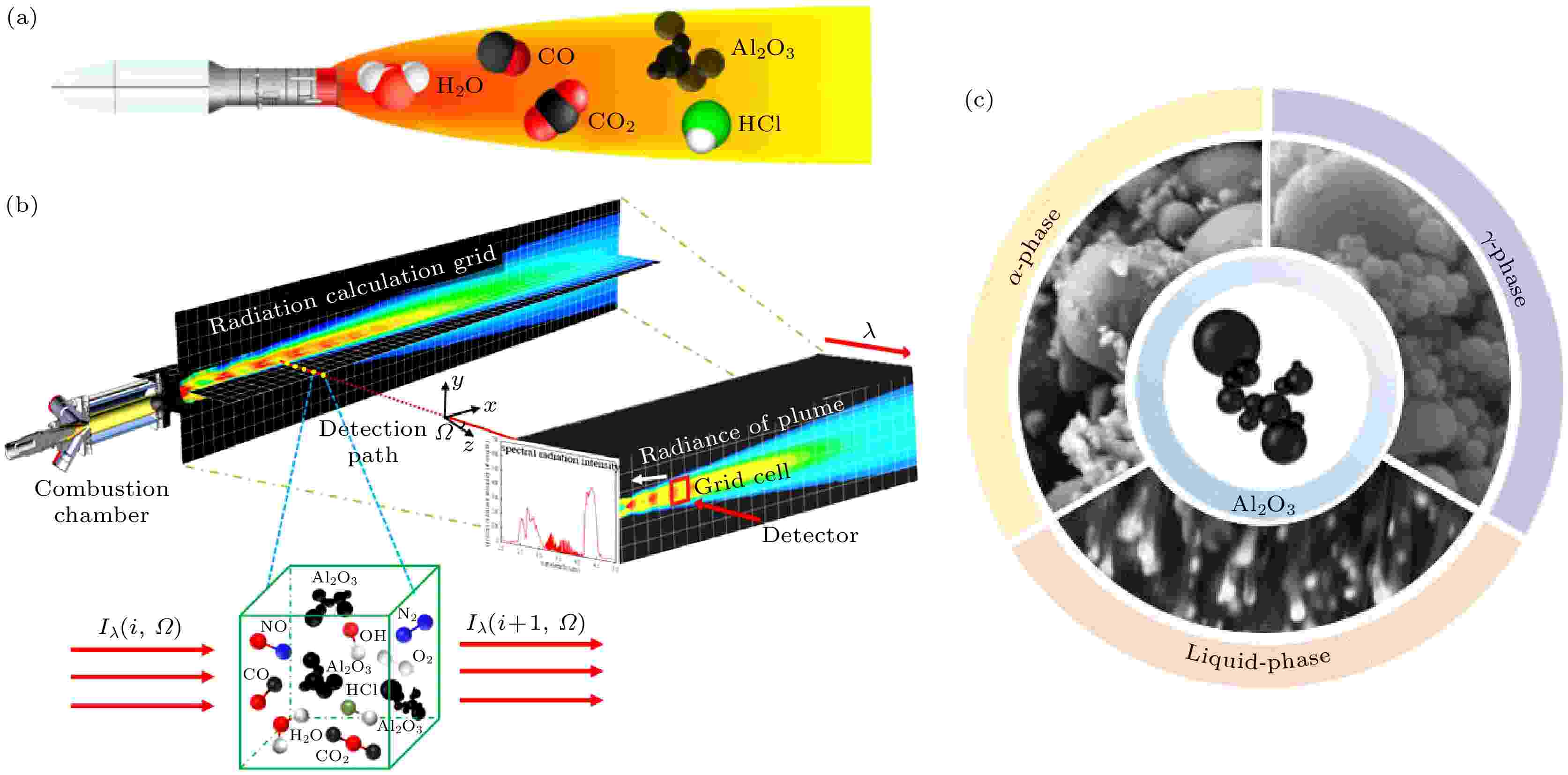

含铝固体推进剂以其可靠性、耐久性在战略战术导弹中得到广泛应用. 作为被动探测的主要手段, 准确识别排气羽流的红外辐射特征有助于快速预警和跟踪. 本文基于高温羽流环境下燃烧产物Al2O3晶体结构的变化, 提出了含多相态Al2O3的固体火箭羽流辐射计算模型. 采用球谐离散坐标法求解两相羽流的光谱辐射特性. 与忽略Al2O3颗粒相变的传统模型相比, 新模型与实验测量数据结果更加吻合, 进一步提高了计算精度. 利用该模型研究了不同含铝比例的羽流红外光谱辐射特性. 结果表明, 在1.7—2.0 μm范围内, 传统模型明显高估了低含铝情况的羽流辐射结果, 最大差异达67.2%. 在2.5—3.0 μm范围内, 随着含铝比例的增大, 两种模型之间的差异逐渐减小; 在4.0—4.5 μm范围内的颗粒相变对整体结果影响不明显, 平均相差7%左右. 所以有必要通过考虑羽流中颗粒的相态变化实现辐射特性的精确预测. 本研究结果可为固体火箭发动机的准确检测和识别提供理论依据和参考.

2025, 74 (16): 168501.

doi: 10.7498/aps.74.20250403

摘要 +

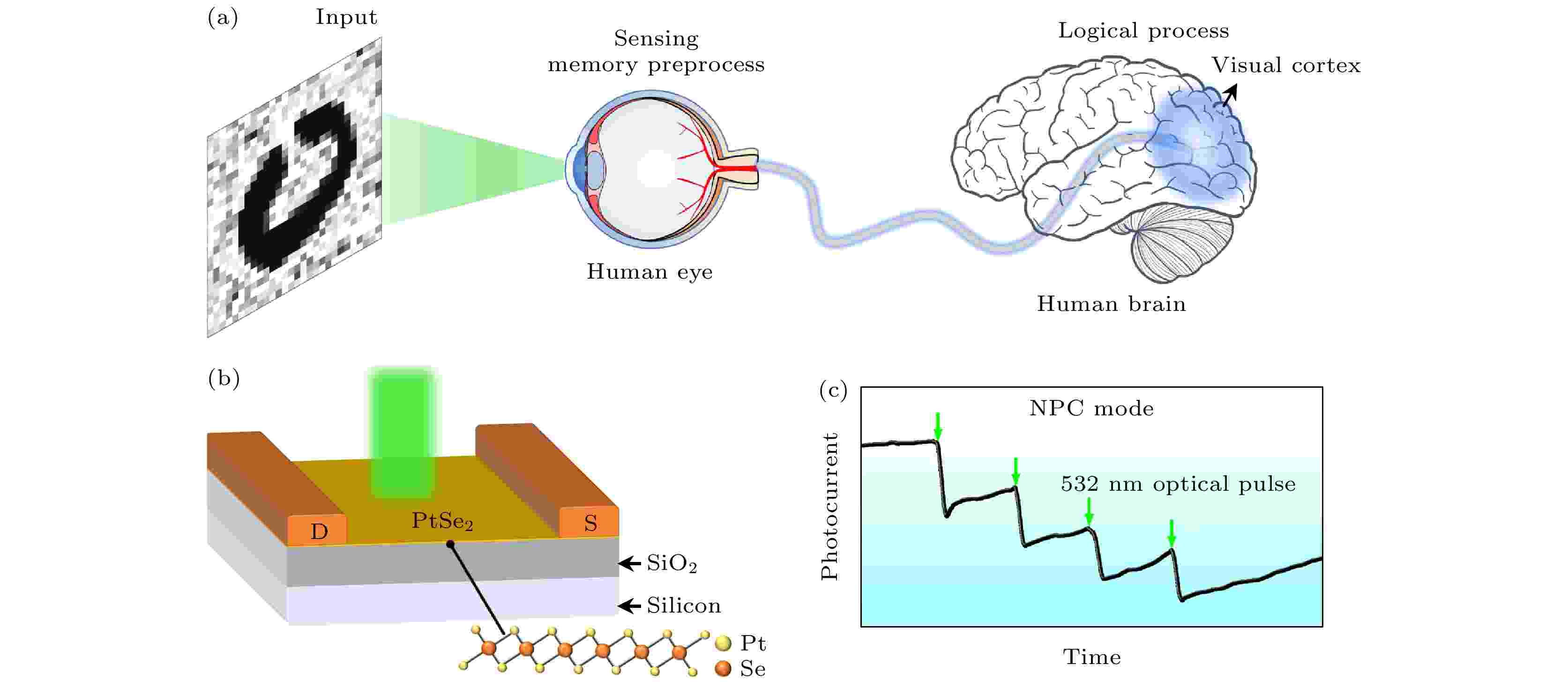

具有感存算一体的高性能光电突触器件对于开发神经形态视觉系统(NVS)至关重要. 本文制备了具有负光响应的PtSe2光电突触器件, 测试了该器件在光脉冲刺激下呈现出抑制性突触后电流, 同时实现了光学可调的突触行为, 包括双脉冲易化、短程可塑性、长程可塑性. 此外, 器件表现出对光持续时间的依赖性, 模拟3×3传感器阵列展示和验证了图像原位传感和存储功能. 利用28×28器件阵列结合人工神经网络, 实现了视觉信息的集成感知-存储-预处理功能, 实验结果表明, 预处理后(去噪后)的图像在经过100个epoch训练后达到91%的准确率. 最后, 利用器件对不同波长光照所响应的负光电导不同, 建立了光电突触逻辑门: 或非(“NOR”)、与非(“NAND”)和异或(“XOR”), 实现了图像逻辑运算. 研究结果有力地推进了PtSe2负光响应光电突触器件的应用, 为更加集成和高效的NVS铺平道路.

2025, 74 (16): 168502.

doi: 10.7498/aps.74.20250553

摘要 +

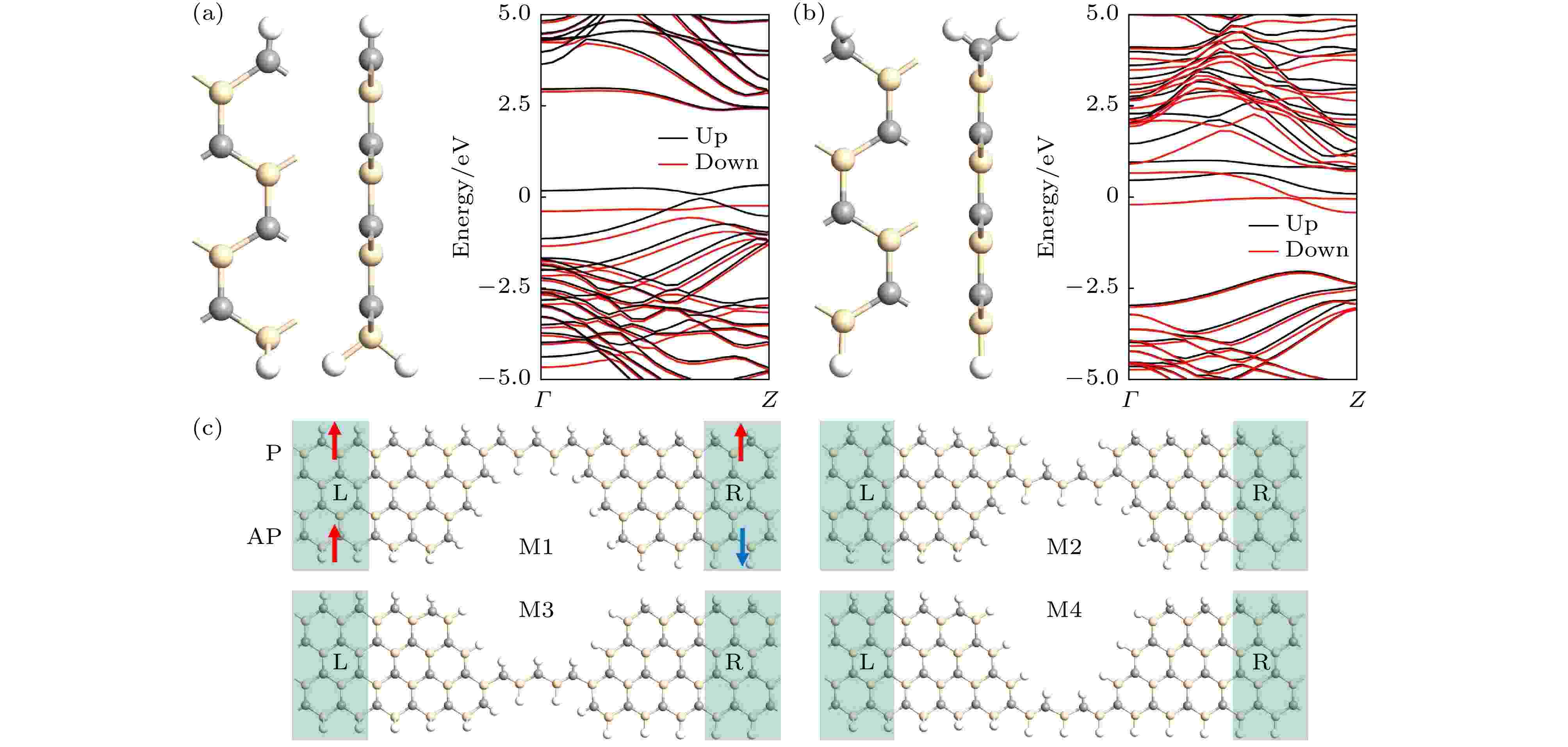

采用密度泛函理论结合非平衡格林函数的第一性原理计算方法, 计算了碳化硅(SiC)单链连接非对称双氢钝化锯齿型SiC纳米带上方、中上、中下和下方位置的4种分子器件的自旋极化电流-电压特性, 开展非对称双氢钝化锯齿型SiC纳米带自旋器件设计与自旋输运性质研究. 结果显示4种器件在P磁构型下的最大自旋电流值依次减小, 但是均呈现单自旋方向的整流效应. SiC单链通过中下位置连接的器件自旋向上电流呈现性能最好的整流效应, 最大整流比可以达到6.9×106. 更重要的是, 该器件自旋向上电流-电压曲线在负电压区间呈现出唯一的负微分电阻效应. 此外, SiC单链通过中上位置连接的器件无论在P磁构型还是AP磁构型下都在负电压区间呈现完美的自旋过滤效应, 自旋过滤效率接近100%. 本文将自旋整流和自旋过滤以及自旋整流和负微分电阻分别集成到单个分子器件中, 实现了具备两个功能的复合型自旋器件的理论设计, 本研究为今后实际制备和调控基于锯齿型SiC纳米带自旋器件提供了重要的解决方案.

2025, 74 (16): 168503.

doi: 10.7498/aps.74.20250575

摘要 +

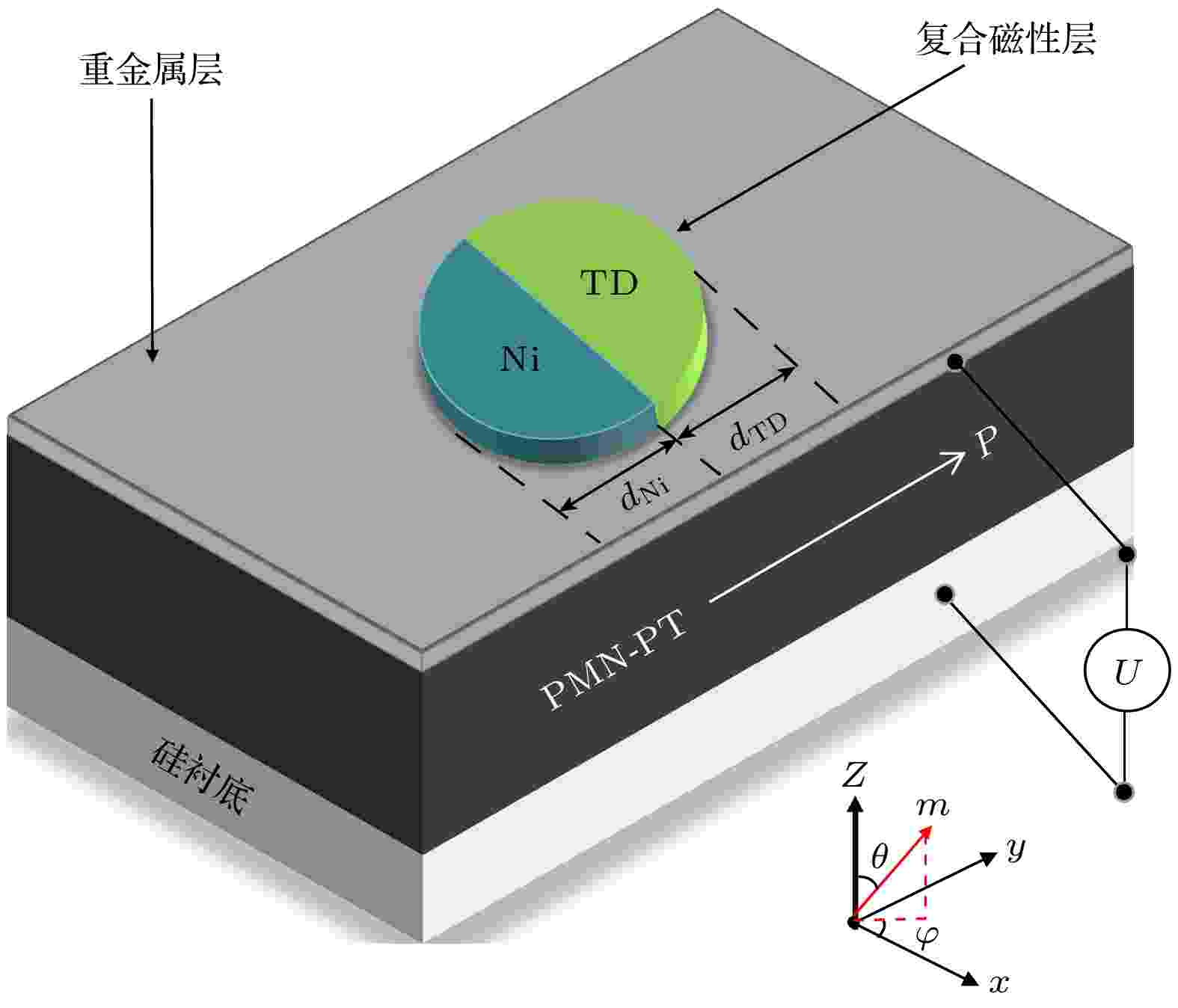

辐射状磁涡旋因具有拓扑稳定性及纳米级尺寸特性, 被视为磁电子器件中极具潜力的信息载体. 然而, 传统基于磁场或自旋极化电流的辐射状磁涡旋极性翻转方法面临能耗过高的问题. 针对这一挑战, 本文提出了一种基于多铁异质结构的新型无场调控方案, 该结构由双组分纳磁体(Terfenol-D/Ni)、重金属层及压电层复合构成. 其内在对称性破缺特性可有效打破辐射状磁涡旋的圆环对称性, 通过磁电耦合效应实现极性翻转的电压驱动调控. 基于MuMax3的电-力-磁多场耦合仿真表明, 当双组分材料比例$ d _ { \rm T D } : d _ { \rm Ni } = 1:2 $, 界面Dzyaloshinskii-Moriya相互作用(DMI)系数(D)在$ 1 . 2\; {\rm m J / m ^ { 2 } } $—$ 1 . 9\; {\rm m J / m ^{2}} $范围内时, 系统稳定呈现辐射状磁涡旋态; 当$ D={1.7\;\rm m J/m^{2 }} $时, 仅需90 mV电压脉冲即实现对双组分纳磁体辐射状磁涡旋极性翻转, 能耗较传统方法降低6个数量级(达aJ级别). 通过瞬态磁化动态模拟与能量演化分析, 研究揭示了该双组分多铁异质结构中辐射状磁涡旋极性翻转的物理机制: 应变作用下的双材料体系能量竞争驱动磁矩重构, 实现高效、超低能耗的极性翻转. 该方案为磁涡旋存储器的片上集成提供了新路径, 开创了非电流驱动型“电写”磁存储器件设计的新范式, 在低功耗自旋电子学领域具有重要应用价值.