专题: 二维材料与未来信息器件

编辑推荐

2025, 74 (22): 226401.

doi: 10.7498/aps.74.20251141

摘要 +

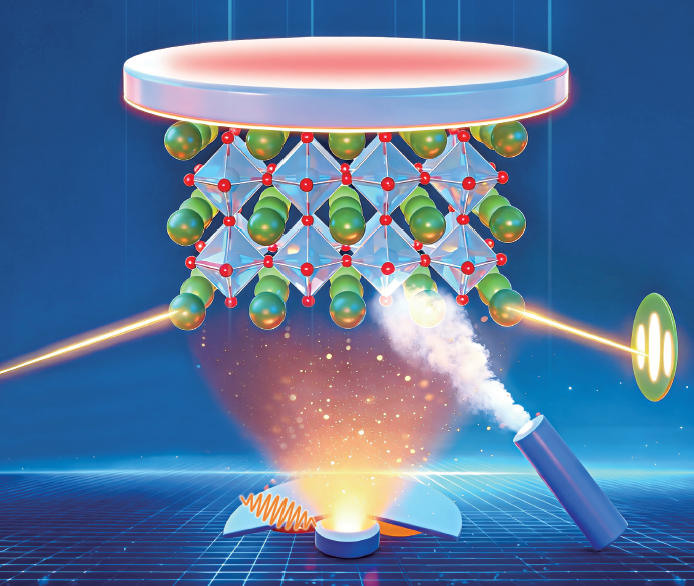

原子级厚度的二维过渡金属硫化物(2D-TMDs)材料展现出丰富的物理性质, 如量子自旋霍尔效应、超导电性、电荷密度波、铁电性和铁磁性等, 而受到了广泛的关注. 2D-TMDs材料通过不同的层间堆叠方式和元素配位几何, 可以呈现出物理性质迥异的晶相结构. 通过晶相工程改变2D-TMDs材料的晶相结构是实现其电子结构、量子态及功能特性调控的有效策略. 本文聚焦于热力学亚稳相2D-TMDs的制备, 详细总结了利用物理化学手段诱导晶相结构转变的调控机理和直接相选择合成特定晶相结构的技术进展, 及其对材料电子结构、超导电性、磁性、铁电性等物性的影响. 最后, 对利用晶相工程进行2D-TMDs结构和物性调控的研究现状和未来发展进行总结和展望.

编辑推荐

2025, 74 (22): 227501.

doi: 10.7498/aps.74.20251177

摘要 +

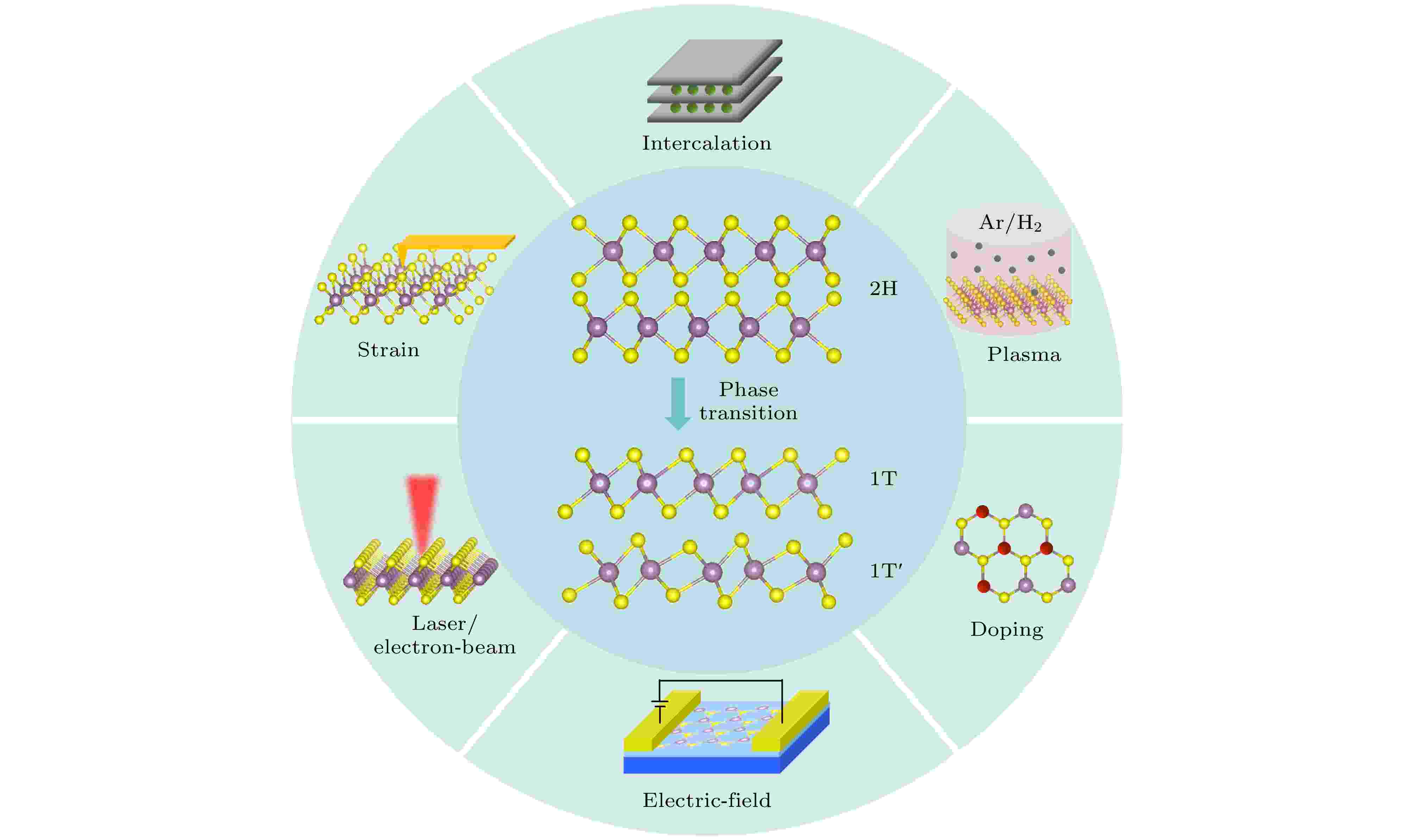

二维磁性材料是指厚度极薄且能够维持长程磁有序的纳米材料. 这类材料展现出明显的磁各向异性, 并由于量子限制效应与高比表面积特性, 导致电子能带结构与表面状态发生显著变化, 因此具有丰富而可调控的磁性, 并在自旋电子学领域展现出巨大的应用潜力. 二维磁性材料包含层间通过弱范德瓦耳斯力堆叠而成的层状材料和三维方向均通过化学键结合的非层状材料. 当前大多数研究都集中在二维层状材料, 而这些材料的居里温度普遍远低于室温, 且空气稳定性差. 相比之下, 非层状结构增强了材料的结构稳定性, 同时表面丰富的悬挂键增加了修饰其物理性质的维度. 这类材料正日益受到学术界的广泛关注, 并且它们的合成与应用已取得了重大进展. 本综述首先梳理了各种二维非层状磁性材料的制备方法, 并系统介绍了近5年来在各类材料中获得的二维非层状本征磁性材料以及它们在超薄极限下涌现出的一系列新奇物理现象, 同时也讨论了理论计算在揭示这些新奇现象时的关键作用以及修饰磁性的一些重要手段. 最后展望了二维非层状磁性材料在自旋电子器件中的应用潜力与发展方向.

编辑推荐

2025, 74 (22): 228101.

doi: 10.7498/aps.74.20251305

摘要 +

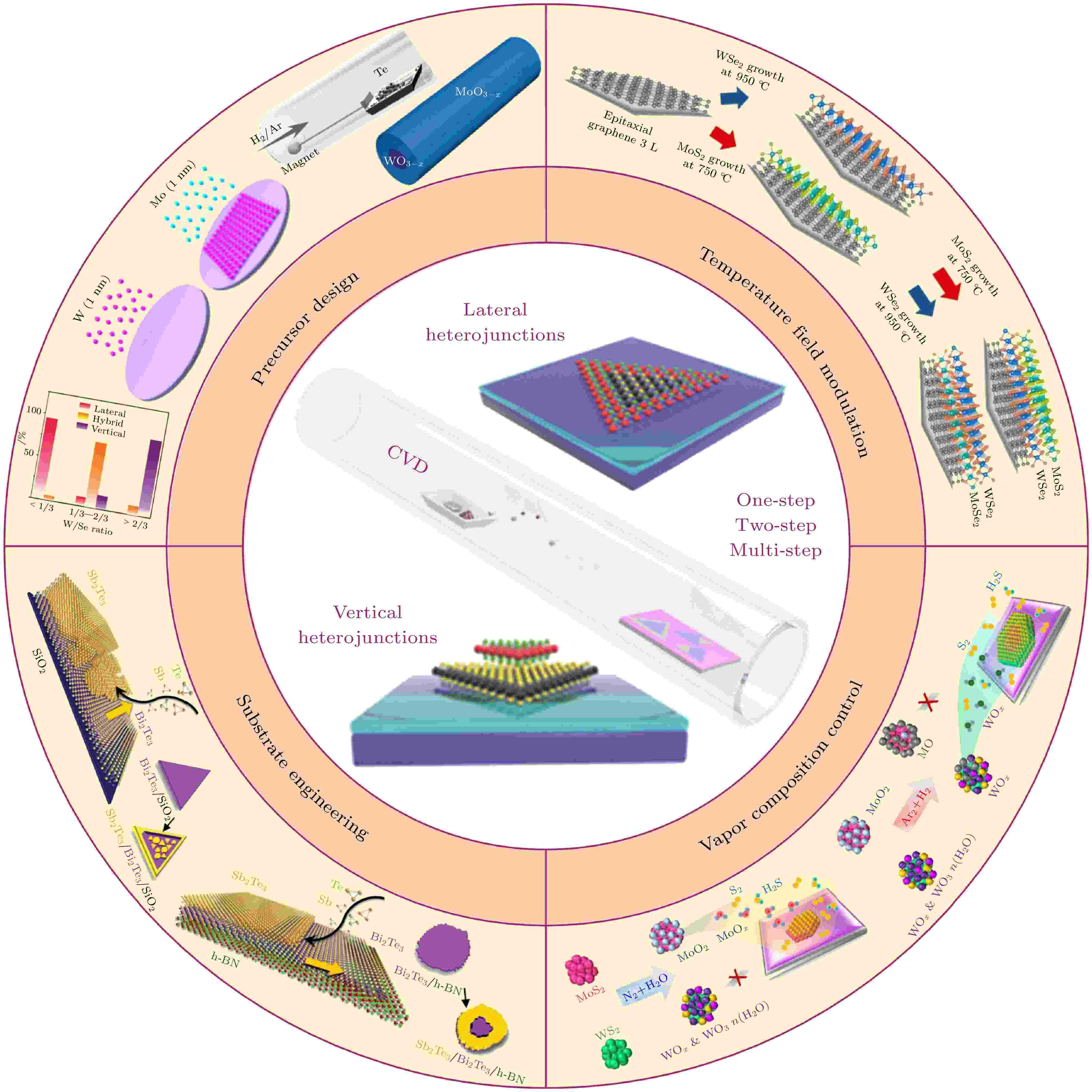

二维(two-dimensional, 2D)异质结因其能整合不同组分的材料并产生新颖物理现象, 已成为构筑下一代光电子与微电子器件的理想平台. 化学气相沉积(chemical vapor deposition, CVD)技术是实现其大面积、高质量、可控制备的关键途径. 本综述系统梳理了CVD法制备2D异质结的最新进展, 重点阐述了通过前驱体设计、温度场调控、气体诱导及衬底工程四大核心策略, 在精准调控异质结结构(垂直/横向)、界面、组分及结晶质量方面的机理与成果. 目前该技术仍面临较大挑战, 未来通过融合原位表征、多尺度模拟与人工智能优化, 有望实现从“经验试错”到“精准设计”的跨越, 推动2D异质结在量子计算、柔性电子等前沿领域的实际应用.

编辑推荐

2025, 74 (22): 228501.

doi: 10.7498/aps.74.20251093

摘要 +

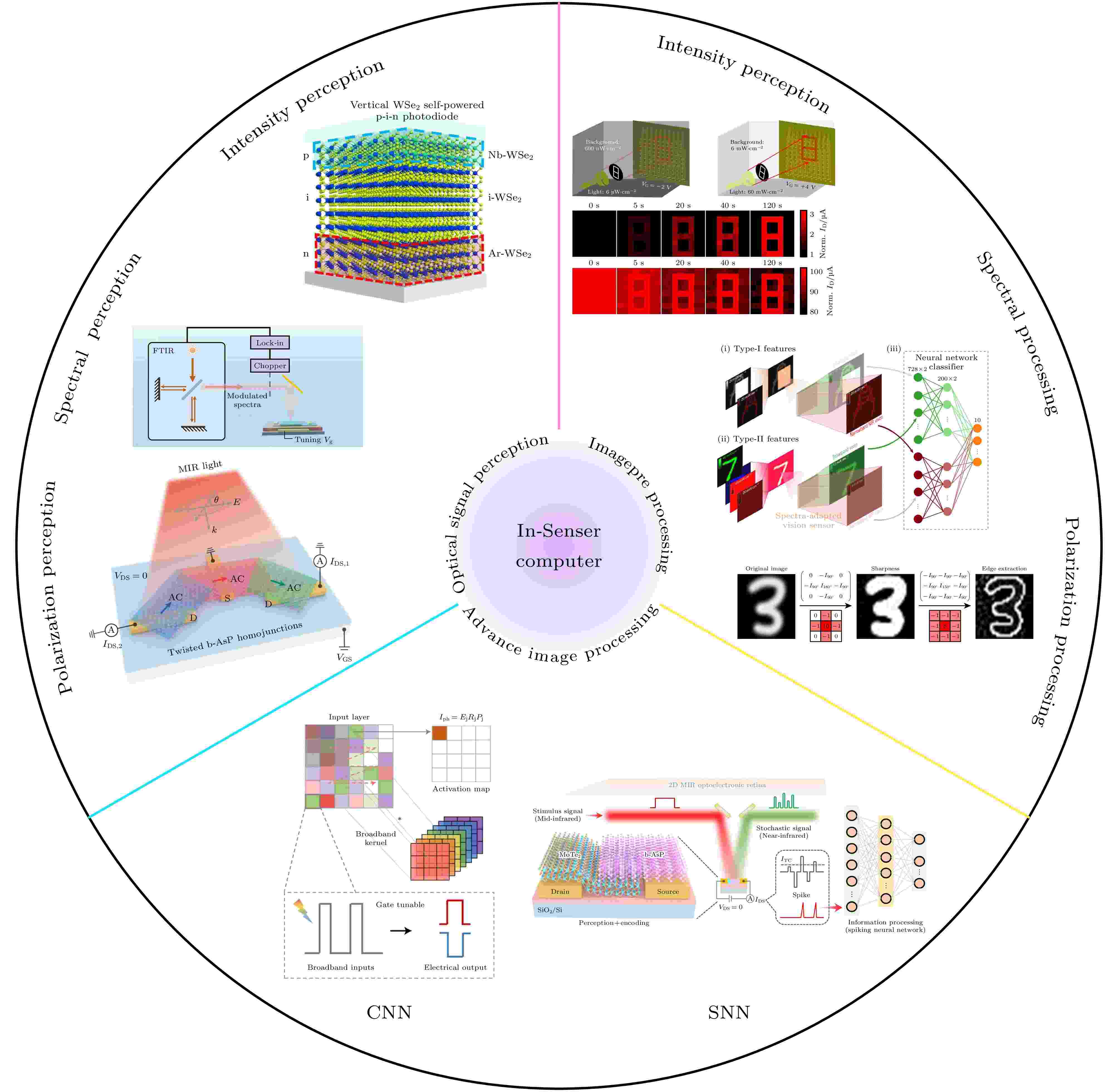

随着大数据和人工智能技术的飞速发展, 图像传感器向着多光学维度高质量成像和智能化信息处理方向发展. 传统的图像传感器架构由于感存算分离在处理指数级增长的视觉信息时面临存储墙和功耗墙瓶颈. 近年来, 基于二维材料的光电探测器在性能提升方面取得了显著的进展, 并与传感器内计算技术相结合, 为图像在传感器内智能处理开辟了新路径. 本文系统地综述了高性能二维材料光电探测器及图像智能处理技术的最新进展. 首先, 介绍了二维材料光电探测器的感知特性及其关键性能指标; 随后, 探讨了探测器内图像预处理方法; 接着, 总结了基于二维材料器件的传感器内计算技术及其在各类神经网络中的创新应用; 最后, 分析了利用二维材料开发新一代图像处理器件所面临的挑战与机遇.

编辑推荐

2025, 74 (22): 228502.

doi: 10.7498/aps.74.20251165

摘要 +

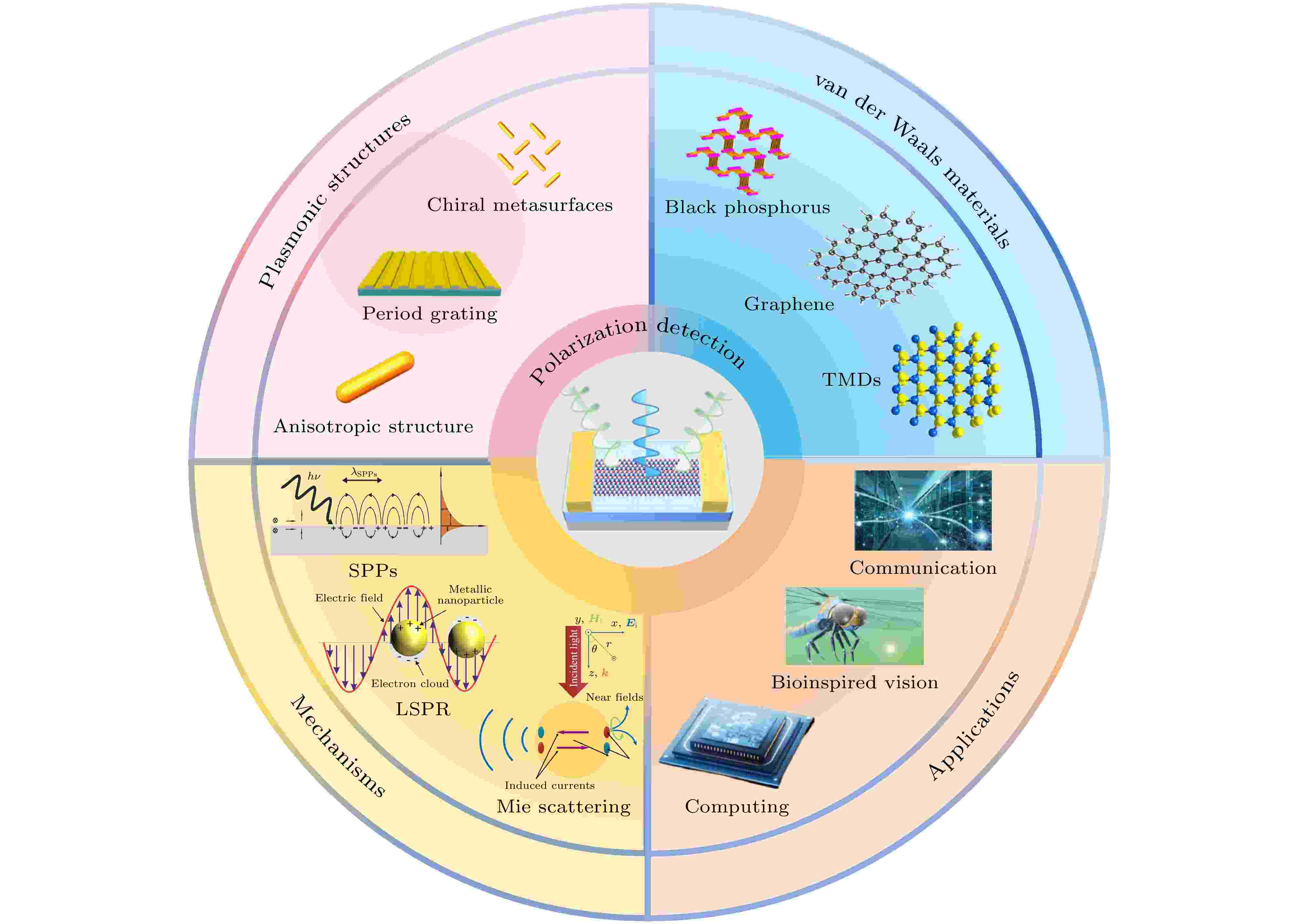

偏振探测是获取光矢量信息的重要手段, 广泛应用于光通信、智能感知与生物传感等领域. 二维范德瓦耳斯材料因其独特的各向异性与可调电学特性, 为实现高性能偏振探测提供了新的材料平台, 但这类材料存在本征吸收弱、响应效率有限等局限性. 等离激元结构可在微纳尺度实现强局域光场调控, 是突破上述局限性、提升探测性能的重要手段. 本文系统梳理了等离激元微纳结构与范德瓦耳斯材料的光学耦合机制, 分析了不同类型等离激元结构在各类偏振光探测中的作用与优势. 最后, 讨论了该方向在偏振敏感光通信、片上光计算与信息处理、仿真视觉与图像识别等前沿领域的应用前景, 展望了未来研究面临的机遇与挑战.

编辑推荐

2025, 74 (22): 228503.

doi: 10.7498/aps.74.20251115

摘要 +

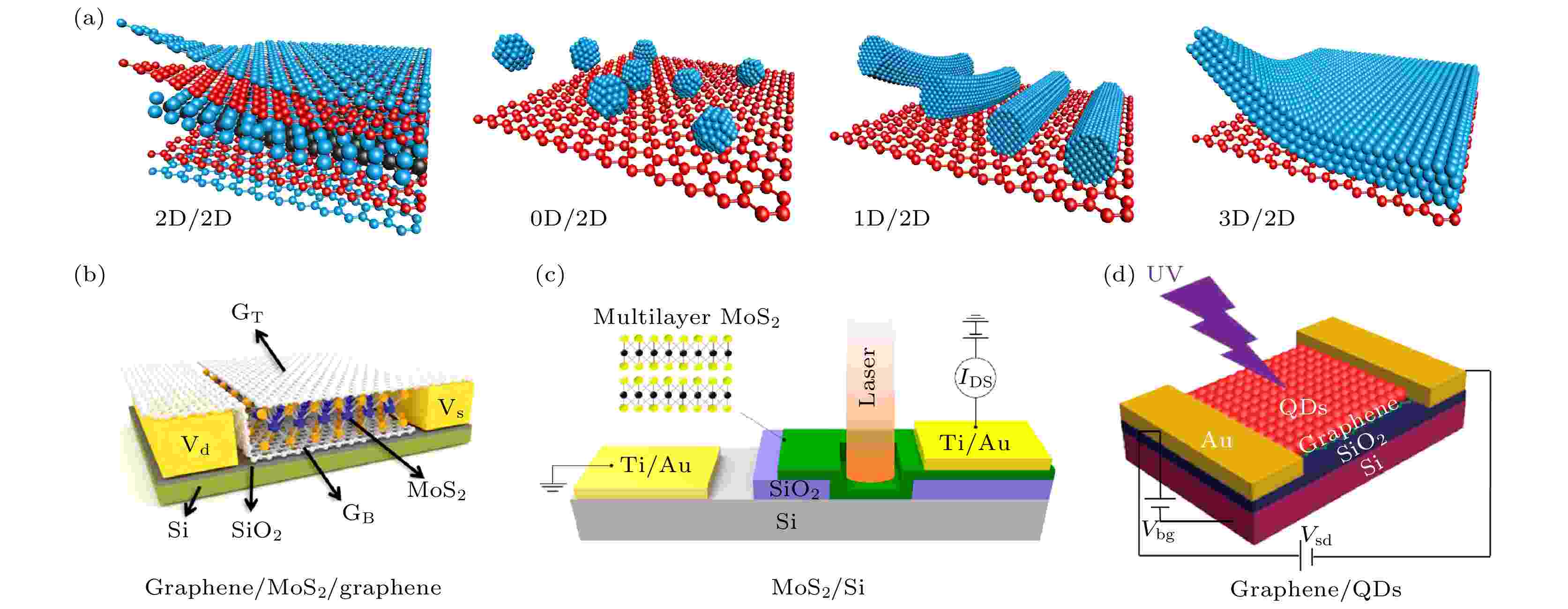

随着高速成像、航空航天及光通信等领域的快速发展, 对覆盖宽光谱范围且具备高性能的光电探测器需求日益迫切. 二维材料因其独特的结构维度、可调的电子结构以及优异的载流子输运特性等, 被视为宽谱光电探测的理想候选材料. 然而, 实现兼具高响应度与高速响应的宽谱探测器仍面临诸多挑战. 本文首先介绍了二维材料的光电特性基础, 包括带隙调控机制与光谱响应范围、载流子输运及复合过程、光吸收特性等, 为理解其宽谱探测能力奠定理论基础. 随后, 系统地梳理了窄带隙二维材料、二维拓扑材料以及二维钙钛矿材料体系在宽谱探测中的研究进展. 接下来重点探讨了异质集成、缺陷调控、光场增强以及应变调控等四类提升二维材料光电探测性能的有效途径. 最后, 对二维材料宽谱光电探测器在高性能、低功耗、多功能化及规模化应用方面的挑战与发展前景进行了展望, 指出多种策略的协同集成有望推动新一代宽谱光电探测器的实用化进程.

编辑推荐

2025, 74 (22): 226301.

doi: 10.7498/aps.74.20251222

摘要 +

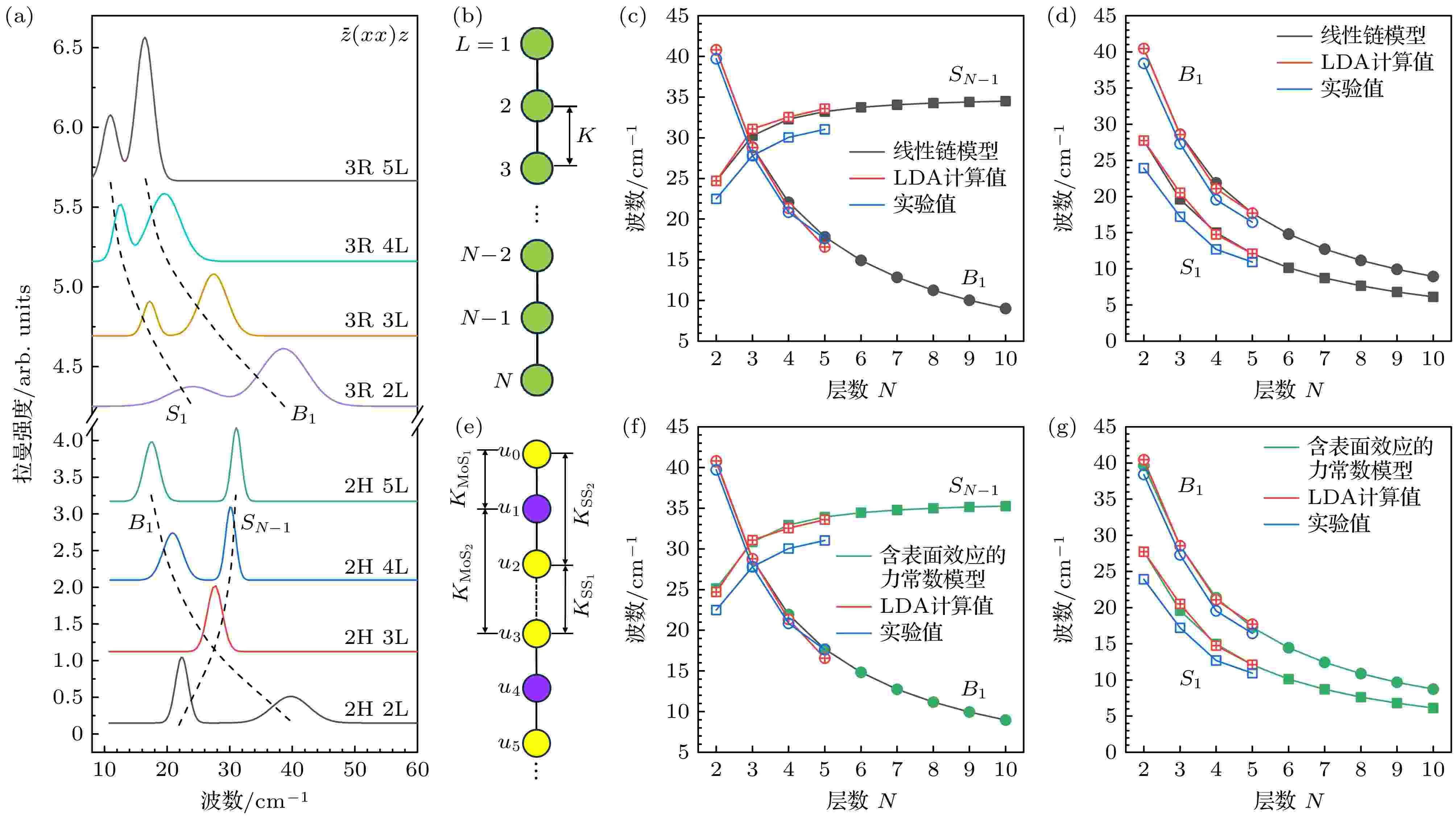

本文系统研究了过渡金属二硫化物3R相MoS2的声子性质, 并与常见的2H相进行了对比. 研究通过拉曼光谱实验结合线性链模型、力常数模型和键极化模型, 对不同堆垛结构的振动模式、峰位及强度演化规律进行了深入分析. 结果表明, 高频拉曼光谱难以有效区分两种相, 但二次谐波对晶体对称性极为敏感, 可清晰实现堆垛相的鉴别; 在低频区域, 线性链模型能够刻画剪切模与呼吸模的层数依赖性, 而力常数模型因引入层内和层间的力常数后能更准确地拟合实验趋势; 键极化模型进一步解释了不同堆垛结构下拉曼散射强度的差异; 在高频区域, 3R相的峰位差对层数变化更加敏感, 因而在层数判定中具有更高的可靠性, 同时表面效应在其高频声子行为中起着更为关键的作用. 综上所述, 本文全面揭示了3R相MoS2的独特声子特征及层数依赖性, 为低维材料的堆垛结构识别和物性调控提供了重要依据, 并为其在光电器件、量子器件中的应用奠定了基础.

编辑推荐

2025, 74 (22): 227502.

doi: 10.7498/aps.74.20251066

摘要 +

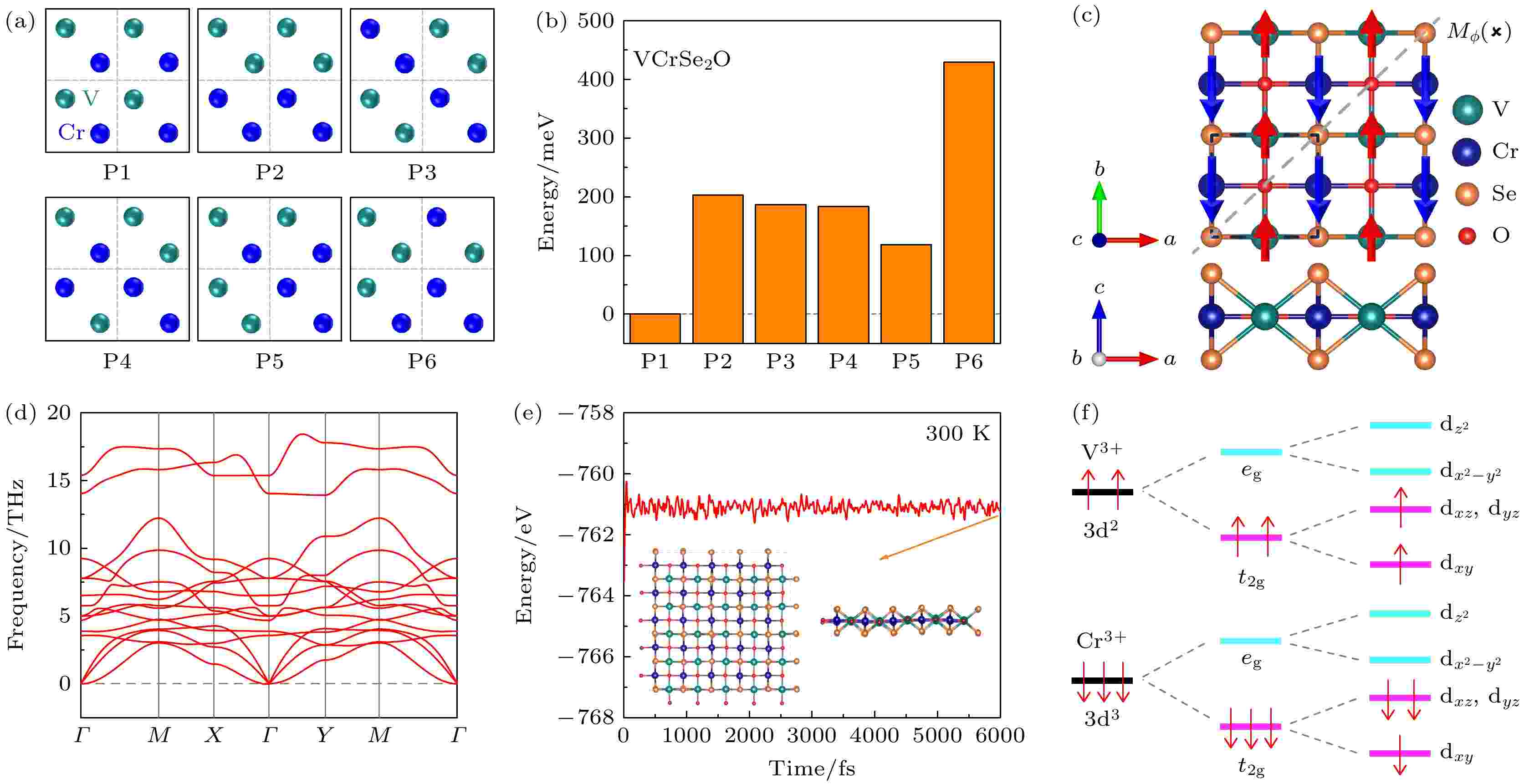

稳定且显著的谷极化效应是谷自由度在谷电子器件中应用的关键. 基于第一性原理计算, 本文发现单层交错磁体V2Se2O在单轴应变下的谷极化效应关联磁性原子V之间的净磁矩, 提出了实现巨大谷极化效应的两种策略. 其一, 利用Cr原子替换V2Se2O单层中的一个V原子形成亚铁磁单层VCrSe2O, 使磁性原子之间的净磁矩足够大, 实现巨大的谷极化效应. 通过在a轴或b轴方向施加单轴应变能显著地提升谷极化值, 且谷极化值与磁性原子之间的净磁矩呈近线性关系. 其二, 构建V2Se2O单层和α-SnO单层的范德瓦耳斯异质结, 镜面对称破缺的堆垛方式使V原子之间出现净磁矩, 从而实现显著的谷极化效应. 通过压缩异质结的层间距离可以引起V原子之间净磁矩的增加, 能将谷极化值提升至近400 meV. 本工作在单层交错磁体的基础上提出了实现巨大谷极化的两种策略, 为基于交错磁体构筑的亚铁磁单层和异质结材料在谷电子学领域的应用提供理论指导.

编辑推荐

2025, 74 (22): 228102.

doi: 10.7498/aps.74.20251070

摘要 +

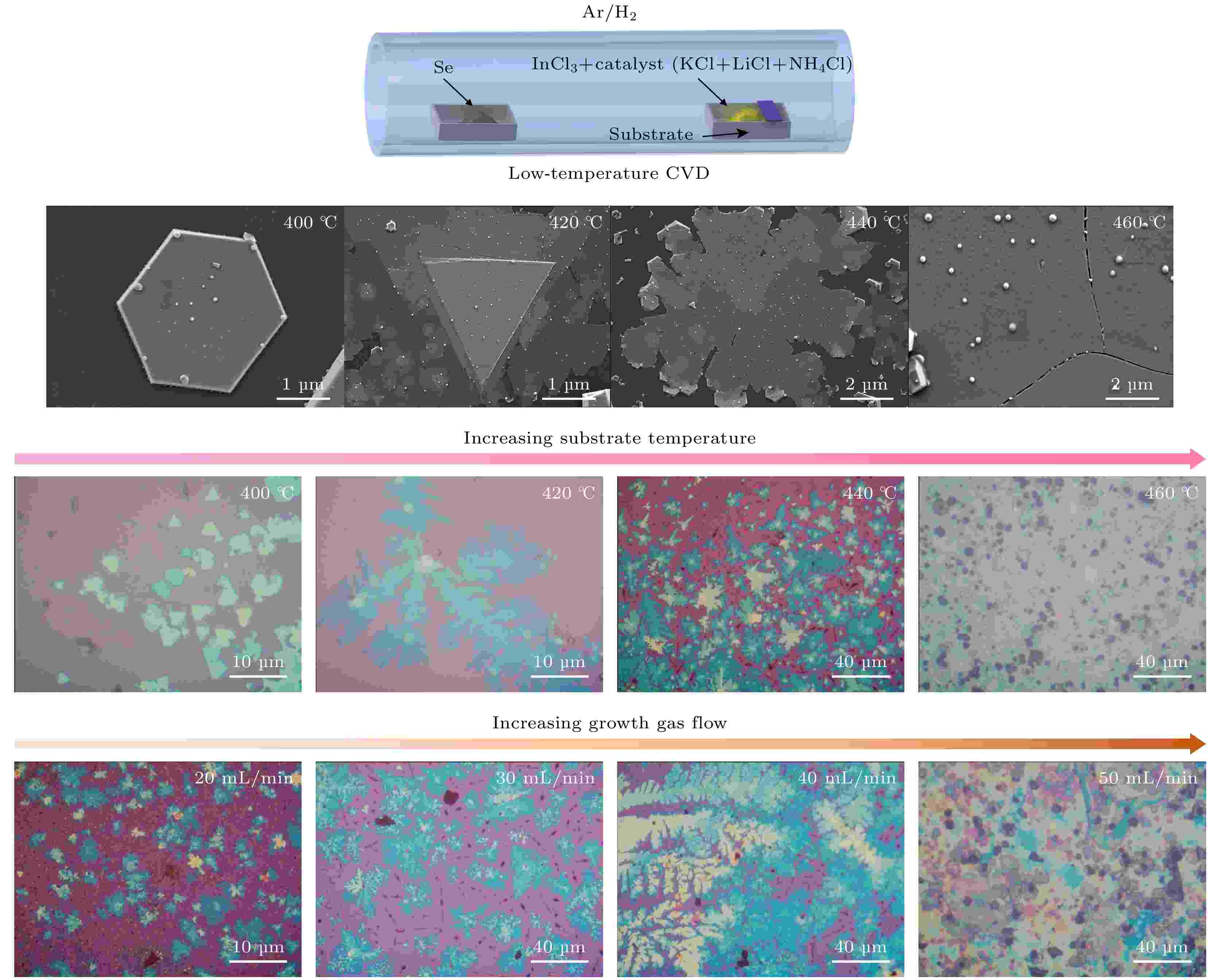

二维铁电半导体α-In2Se3在新型电子器件中具有重要应用前景. 然而采用化学气相沉积法(CVD), 该材料通常需要高于650 ℃的高温. 本研究提出一种低温合成策略, 通过引入KCl/LiCl/NH4Cl三元催化剂体系, 在400—460 ℃ (优化条件440 ℃)制备α-In2Se3薄膜, 该工艺较传统方法降低温度200 ℃以上. 扫描电子显微镜(SEM)表征显示材料形貌可通过温度与气体流速协同调控, 从六边形薄片转变为连续均匀薄膜; 能量色散谱仪(EDS)分析表明元素比例接近理想化学计量比(In∶Se = 36.38∶63.62); 拉曼光谱(特征峰103/180/195 cm–1) 与X射线光电子能谱(XPS) (In∶Se = 1.92∶3.00) 共同证实材料为纯α相、化学计量比接近理想值. 基于此材料构建的阻变器件表现出模拟阻变的特性, 模拟了生物突触的长时程增强/抑制行为. 在人工神经网络仿真中, 对MNIST数据集的图像识别准确率均在90%以上. 该低温合成工艺突破高温限制, 为α-In2Se3在硅基神经形态计算芯片中的规模化集成提供可行路径.

专题: 镍基超导研究进展

2025, 74 (22): 220102.

doi: 10.7498/aps.74.220102

摘要 +

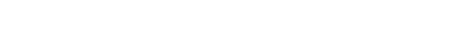

镍基超导体的发现, 为高温超导研究开辟了新的方向. 深入探索其物理机制, 不仅有助于揭示高温超导的奥秘, 也将拓展超导材料的潜在应用范围. 镍基超导作为一个新兴的研究领域, 在短短几年内取得了显著的研究进展. 例如, 双层镍氧化物在压力下转变温度超过液氮沸点, 而无限层和双层镍氧化物体系的薄膜样品则实现了常压超导. 从新材料的发现、物理性质的深入研究, 到理论模型的不断提出和完善, 这些进展都为理解高温超导机制提供了新的视角.

编辑推荐

2025, 74 (22): 227401.

doi: 10.7498/aps.74.20251179

摘要 +

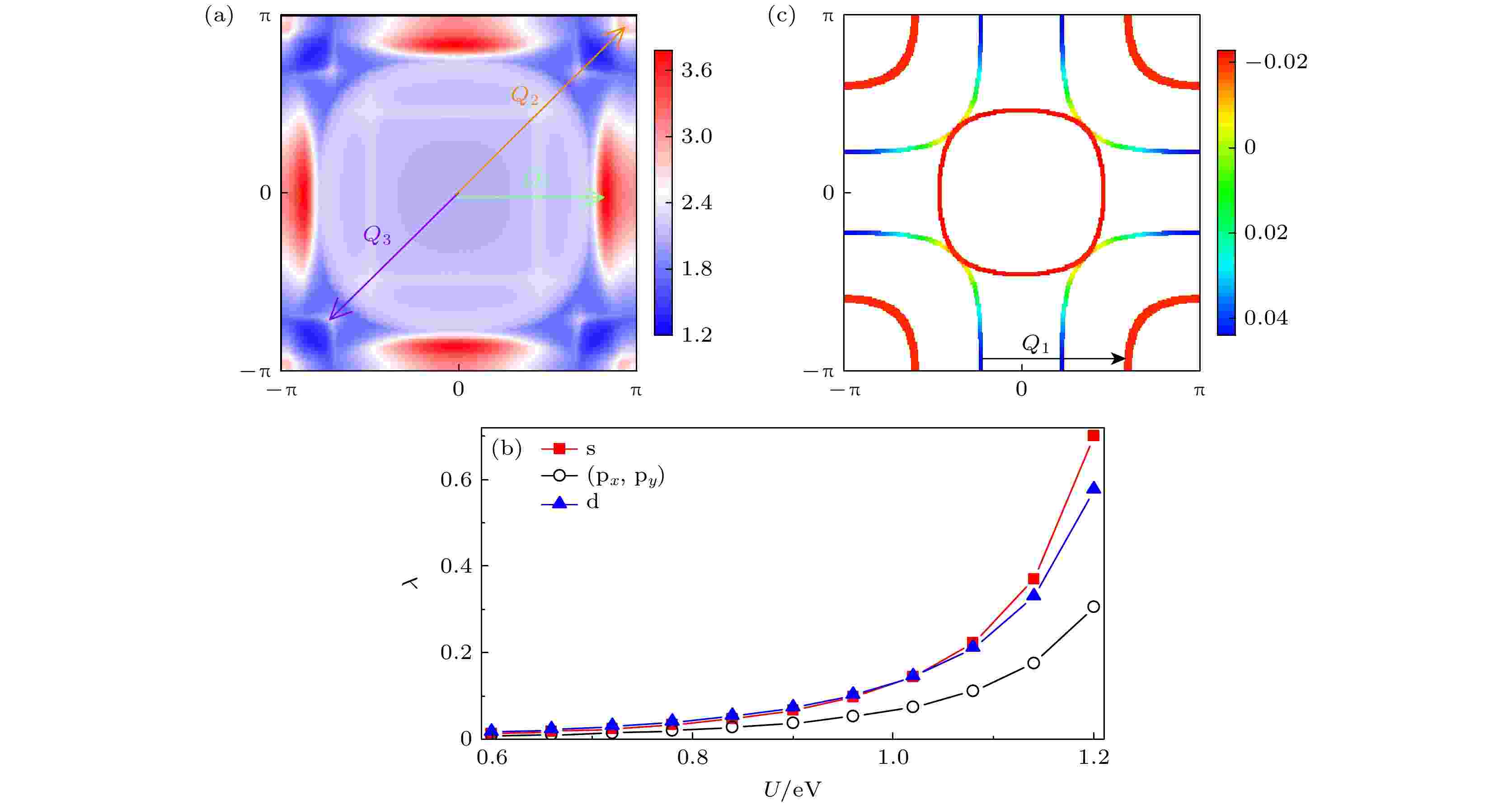

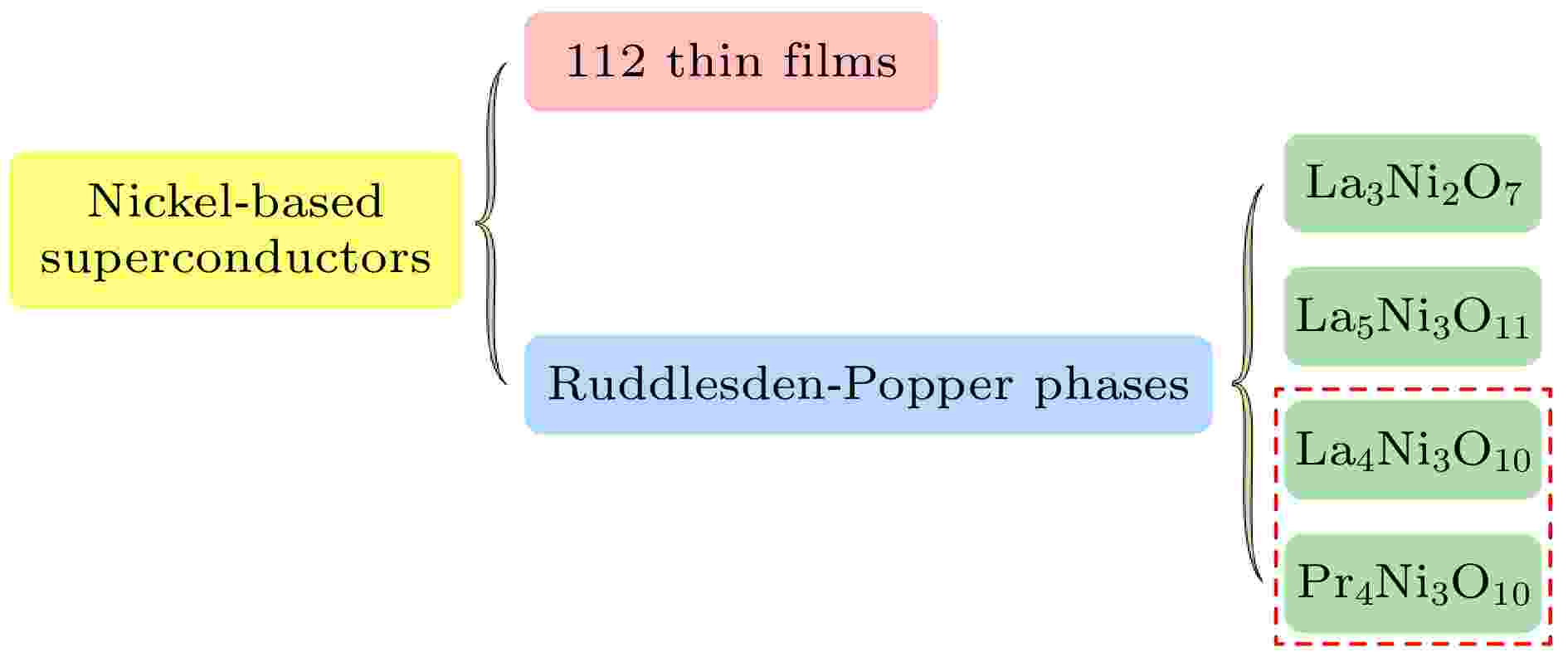

压力下双层镍氧超导体展现出高达80 K的超导临界温度, 使Ruddlesden-Popper (RP)相层状镍氧化物成为研究非常规高温超导机制的新平台. 本文从弱耦合理论计算角度出发, 系统回顾了近期在RP相层状镍酸盐中非常规超导配对机制的理论研究进展, 内容涵盖配对对称性、主导轨道成分及其自旋涨落特征等方面, 涉及加压条件下的La3Ni2O7, La4Ni3O10, La5Ni3O11块材以及常压条件下的La3Ni2O7薄膜等多个体系. 这些材料普遍表现出以Ni-$3{\mathrm{d}}_{z^2}$与$3{\mathrm{d}}_{x^2-y^2}$轨道为主导的低能电子自由度. 在RP块材中, 无规相近似、泛函重整化群和涨落交换近似等弱耦合方法普遍支持一种由自旋涨落介导、以层间${\mathrm{d}}_{z^2}$轨道为主导的${\mathrm{s}}^{\pm}$波配对机制. 其中, La3Ni2O7块材的超导可能与费米面上γ口袋的出现密切相关, 该口袋源于${\mathrm{d}}_{z^2}$轨道成键态的金属化过程. 另一方面, La4Ni3O10的超导特性主要取决于洪特耦合强度和掺杂浓度, 而非能带细节; 而La5Ni3O11则因层间约瑟夫森效应, 呈现出穹顶型的压力-超导相图. 对于La3Ni2O7薄膜, 理论研究表明其可能存在${\mathrm{s}}^{\pm}$波与${\mathrm{d}}_{xy}$波竞争的配对特征. 此外, 常压下的自旋密度波序与超导存在紧密联系. 整体而言, 弱耦合理论不仅解释了实验现象, 还为在常压下实现高温超导提供了理论思路.

编辑推荐

2025, 74 (22): 227402.

doi: 10.7498/aps.74.20251258

摘要 +

近期, 双层镍氧化物La3Ni2O7在压力下呈现的高温超导电性引发了广泛关注, 进一步推动了镍基超导领域的研究热潮. 对不同非常规超导体开展系统的比较研究, 有助于深化对高温超导机制的理解. 相较于铜基超导体, 镍基体材料在晶体结构、电子结构与物性行为上存在显著差异, 其实验研究亦面临更多挑战, 例如静水性对零电阻、抗磁性测试的影响, 单晶氧空位缺陷以及压力下诱导的结构相变等. 本文针对三层镍氧化物体材料, 总结了高温超导研究进展及相关挑战, 为后续镍氧化物新超导体系的研究提供了参考.

编辑推荐

2025, 74 (22): 227404.

doi: 10.7498/aps.74.20250903

摘要 +

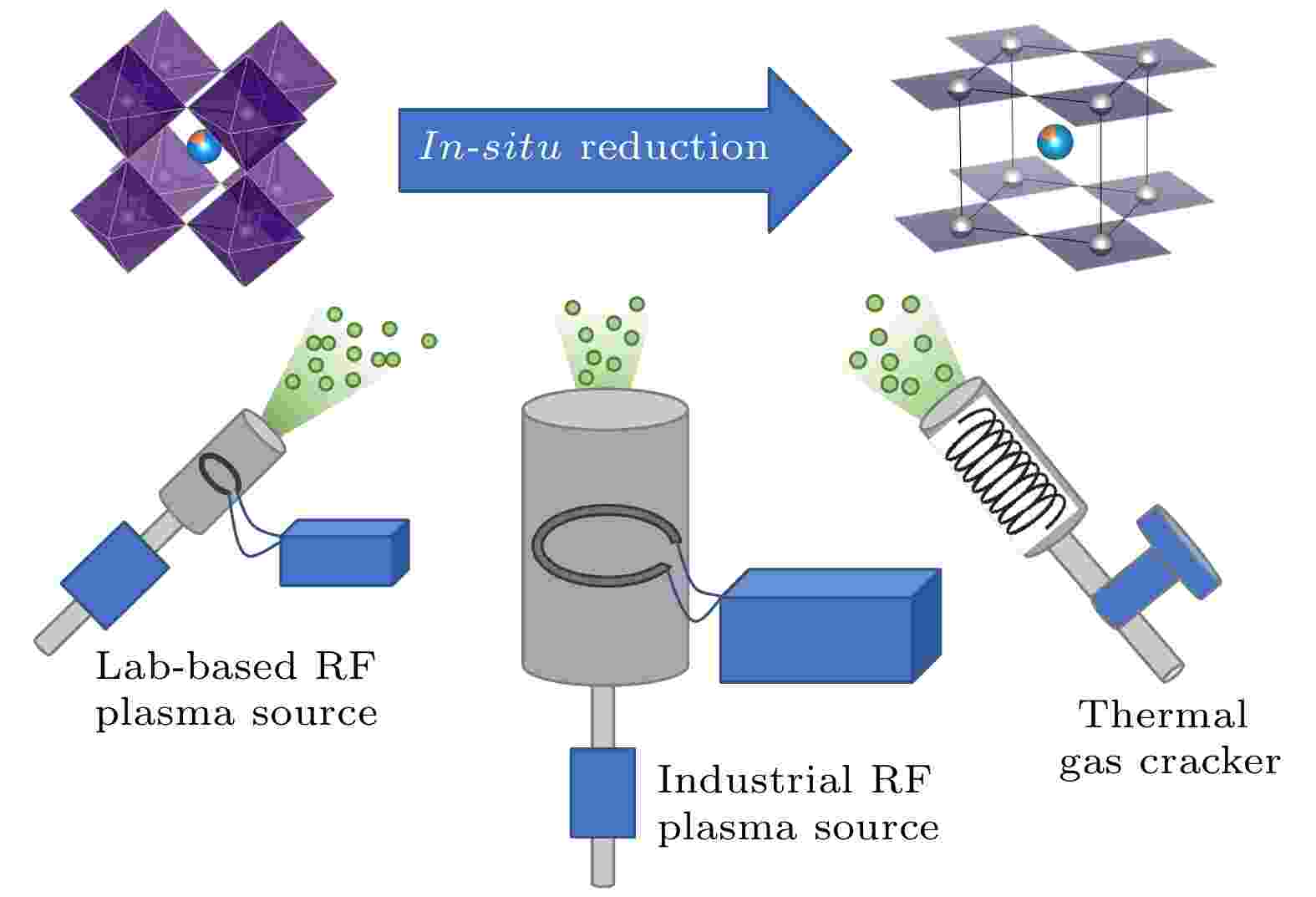

近年来, 无限层镍氧化物薄膜作为首个实现超导电性的镍氧化物体系, 引起研究者广泛关注. 该材料通过将钙钛矿结构前驱体去除顶角氧获得. 传统的CaH2封管还原法虽简单有效, 但属于非原位手段且容易造成表面非晶化, 不适用于表面敏感实验的研究. 为了解决该问题, 本文在超高真空腔体中建立了3种不同的原位原子氢还原方式(科研用射频等离子体裂解源、工业用射频等离子体裂解源和热裂解源), 系统探索各自的最优还原条件, 并比较不同还原方式对薄膜表面形貌和超导转变温度等性质的影响. 多种原位还原方式的优化和对比对于进一步提升无限层镍氧化物的表面质量及超导性能至关重要. 结果表明, 3种原位手段在降低薄膜表面粗糙度方面相比于CaH2还原表现出优势, 工业用射频等离子体裂解源和热裂解源可实现优于CaH2的超导性能. 研究还系统介绍了各还原方式的参数优化结果, 为实现高质量无限层镍氧化物薄膜的可控还原提供了重要参考.

专题: 镍基超导研究进展⋅封面文章

封面文章

2025, 74 (22): 227403.

doi: 10.7498/aps.74.20251080

摘要 +

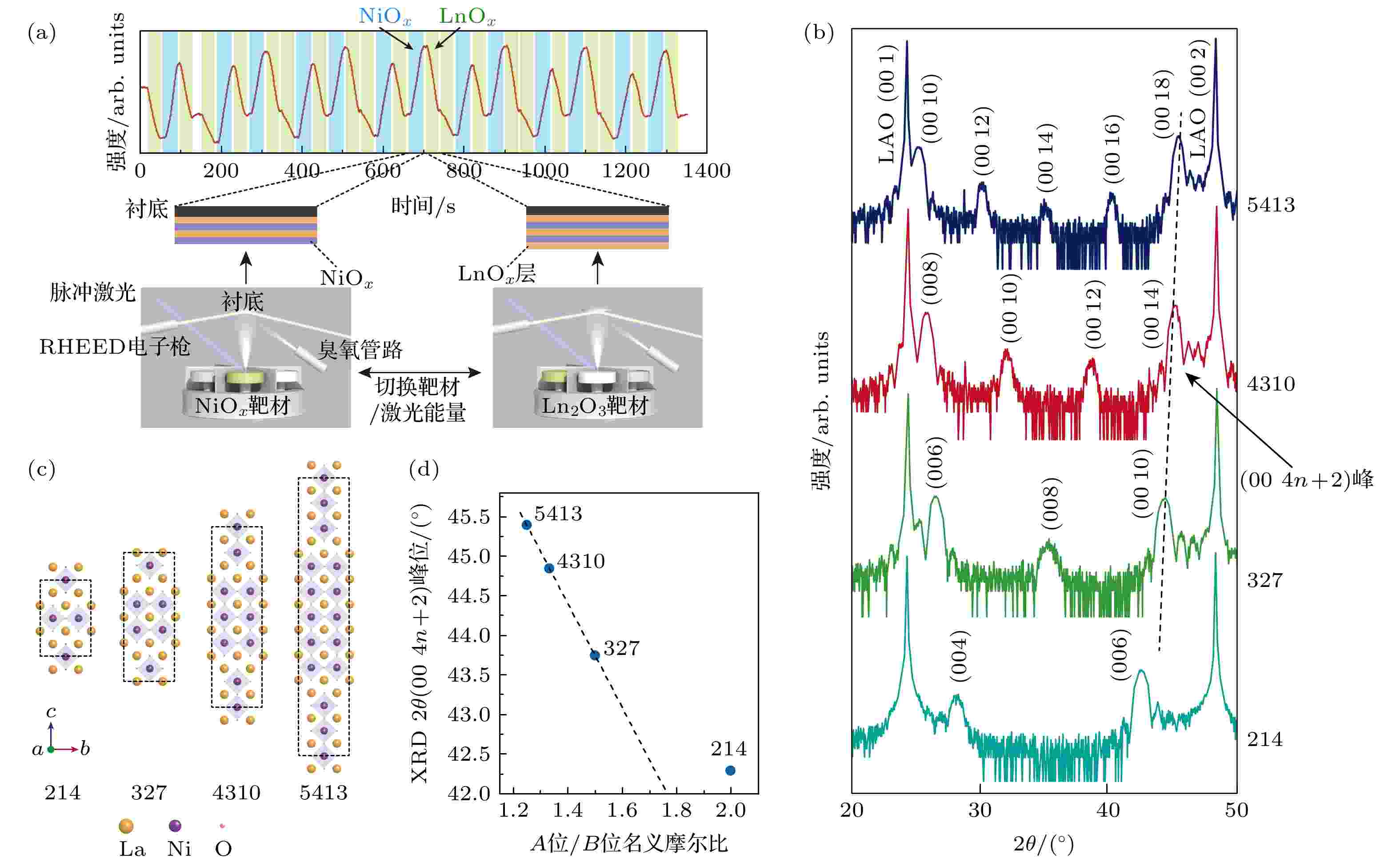

常压镍基高温超导电性的发现, 为深入地探索镍基超导机理带来了新平台. 然而, Ruddlesden-Popper相镍氧化物在热力学上处于亚稳态, 对其结构和氧含量的精准控制极具挑战. 本文介绍了利用强氧化原子逐层外延生长技术在LaAlO3和SrLaAlO4衬底上制备单相、高质量的Ln3Ni2O7 (Ln为镧系元素)薄膜的系统方法. 其中, (La, Pr, Sm)3Ni2O7/SrLaAlO4超导薄膜的超导起始转变温度(Tc,onset)达到50 K. 阳离子化学计量偏差、逐层原子覆盖度、薄膜与衬底界面重构和氧化条件是影响薄膜Ln3Ni2O7晶体质量和超导性能的4个重要因素: 1)精准的阳离子化学计量控制会抑制晶体杂相的产生; 2)原子逐层的完整覆盖和3)优化的界面重构可以减少薄膜的堆垛层错; 4)准确的氧含量调控则是实现超导单转变和高Tc,onset的关键. 这些发现对各类氧化物高温超导薄膜的逐层外延生长具有借鉴意义.

核物理主题数据: 实验、理论与应用专题

编辑推荐

2025, 74 (22): 222801.

doi: 10.7498/aps.74.20250928

摘要 +

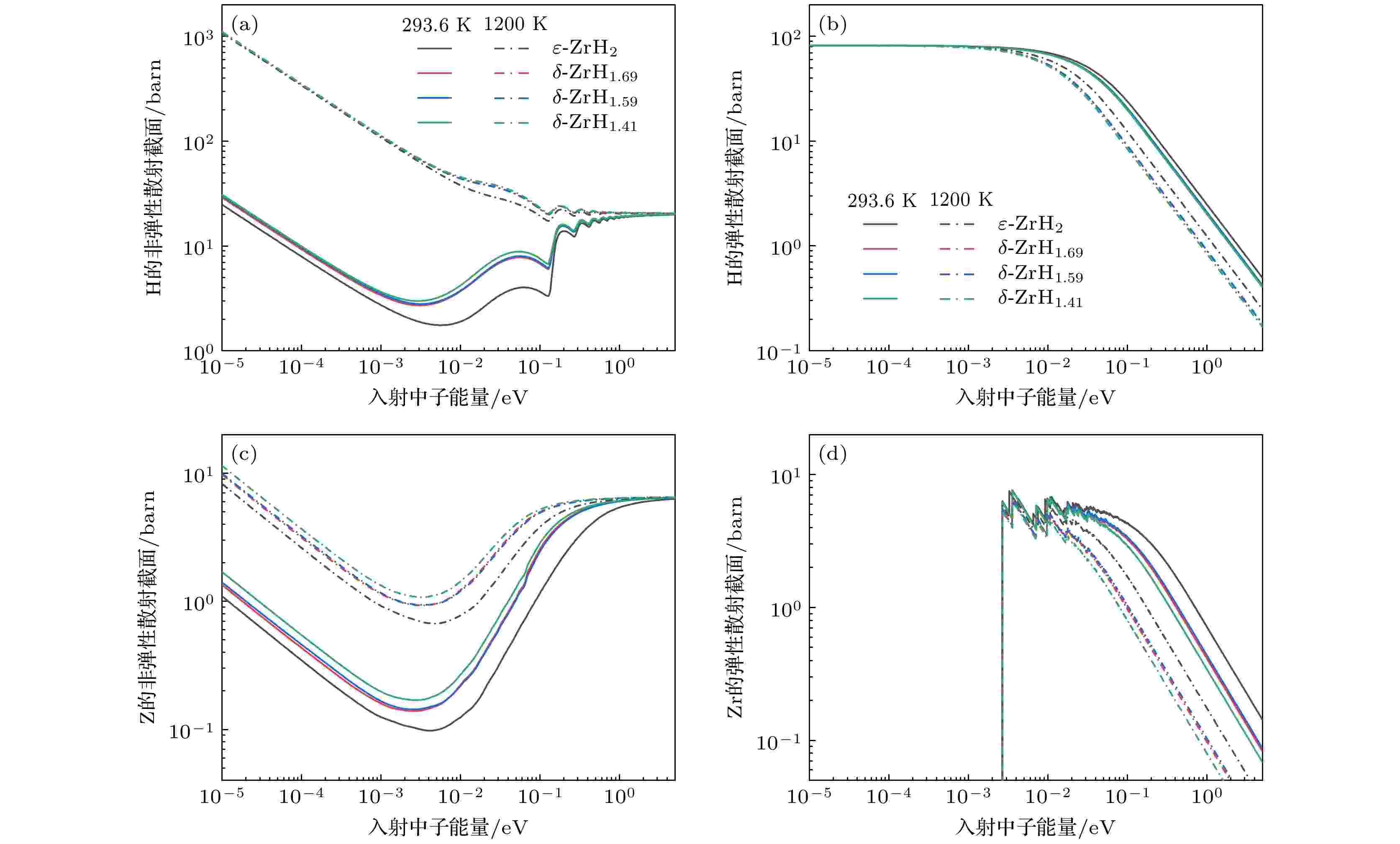

金属氢化物是先进反应堆研发中具有重要应用前景的中子慢化剂材料, 其热中子散射数据对反应堆设计精度具有重要影响. 本文通过准随机结构和第一性原理晶格动力学方法, 计算了亚化学计量氢化锆和氢化钇的声子态密度等参数, 以此为基础, 基于核数据处理程序NECP-Atlas计算获得了不同亚化学计量氢化物的热中子散射律数据, 并分析了氢含量对氢化物热散射截面以及临界装置有效增殖系数的影响. 研究表明: 氢化物中氢含量的变化导致热散射截面存在差异, 进而影响核反应堆的计算结果, 对于装载氢化锆的ICT003和ICT013系列基准题(H/Zr约为1.6), 采用其他氢含量氢化锆的热散射律数据导致有效增殖系数最大偏差为104 pcm; 对于装载ZrH2的HCM003系列基准题, 采用其他氢含量氢化锆热散射律数据导致有效增殖系数最大偏差为147 pcm. 本文数据集可在科学数据银行数据库https://www.doi.org/10.57760/sciencedb.j00213.00179 中访问获取.

总论

2025, 74 (22): 220201.

doi: 10.7498/aps.74.20251026

摘要 +

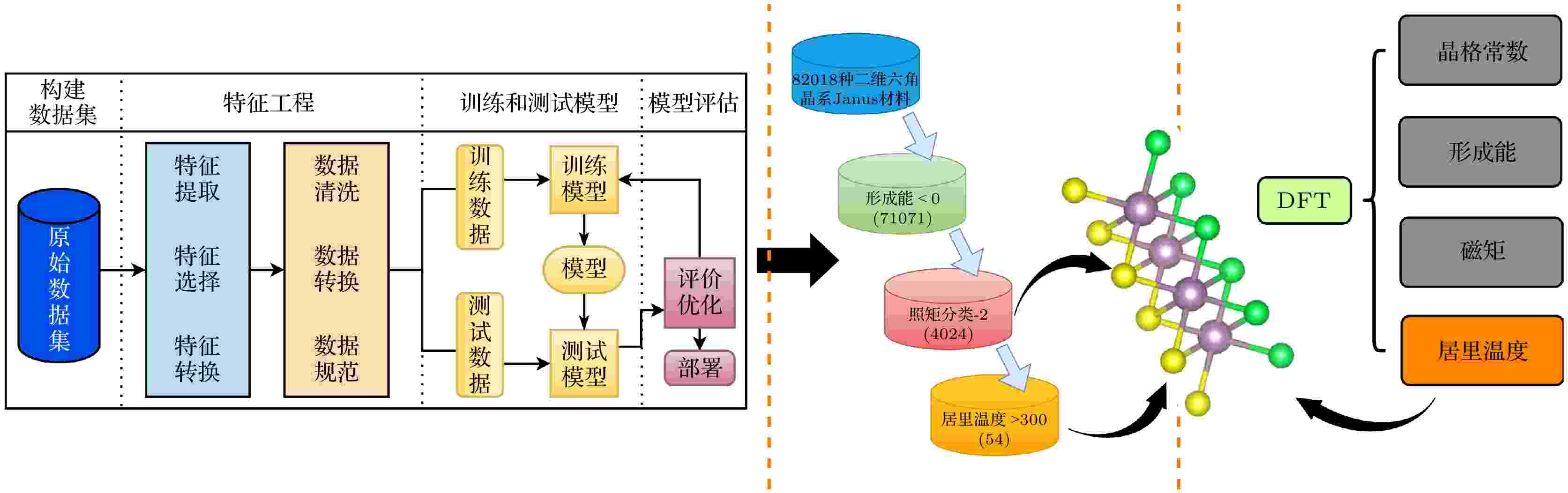

二维Janus磁性体系因空间反演对称性破缺, 易产生较大的DMI作用项(Dzyaloshinskii Moriya interaction), 为探索磁拓扑结构及发展新一代赛道级磁存储器件提供了理想的平台. 在该研究领域中, 寻找具有高居里温度的体系至关重要, 这直接关系到材料在实际高温环境下的磁性能稳定性与应用潜力. 本研究基于已有文献报道与开源数据库, 构建了包含16880种ABC型二维材料的数据集. 以材料的化学计量比、元素固有属性及电子结构特征为描述符, 分别采用随机森林、梯度提升决策树、极端梯度提升和极端随机树4种机器学习模型, 对二维材料的居里温度展开预测训练, 并通过十折交叉验证评估模型的学习性能. 研究结果表明, 极端梯度提升模型对居里温度的预测精度最高且具备最优的泛化能力. 基于最优模型, 对4024种尚未探索的二维Janus结构材料进行了居里温度预测, 最终筛选出54种同时具备热稳定性、高磁矩、高居里温度的二维Janus材料. 为验证预测结果的可靠性, 研究进一步结合第一性原理计算与海森伯模型, 对随机选取的4种候选Janus体系进行了理论验证. 本研究为加速发掘兼具稳定性与高居里温度的二维Janus磁性材料提供了新的技术途径, 对推动二维磁性材料在信息存储等领域的应用具有重要意义.

2025, 74 (22): 220701.

doi: 10.7498/aps.74.20250944

摘要 +

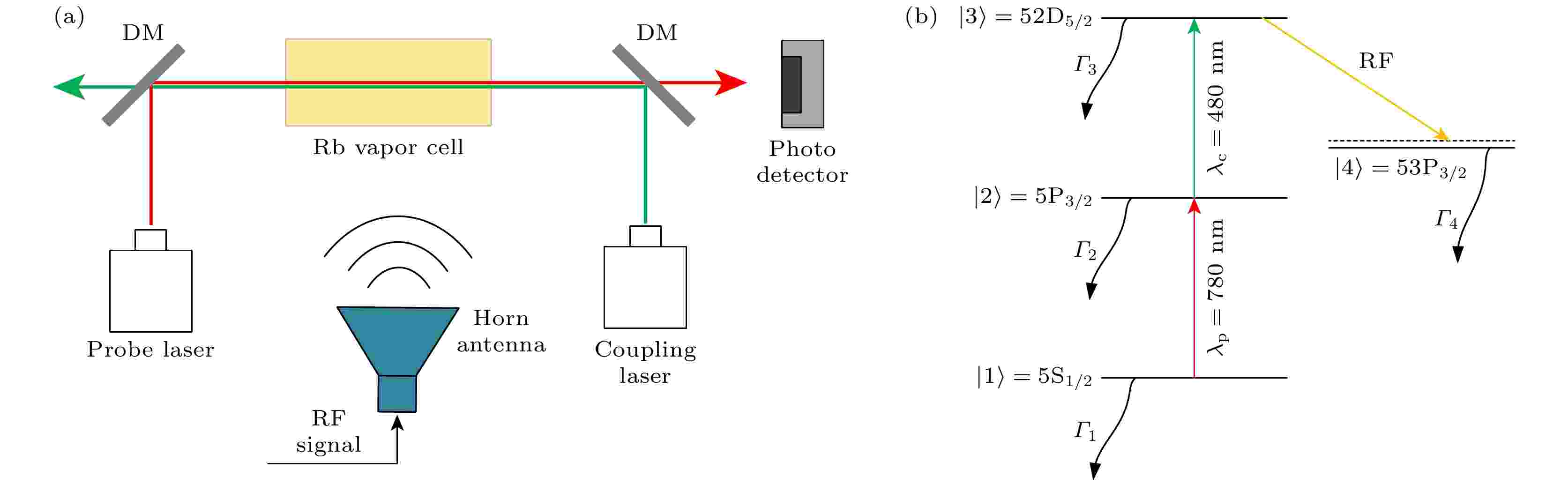

里德伯原子具有较大的电偶极矩, 对电磁信号较为敏感, 基于里德伯原子的接收机, 是一种全新的接收体制, 在通信领域展现出广阔的应用前景. 根据香农公式建立了里德伯原子接收机信道容量模型, 分析了原子数密度、激光束腰及耦合光拉比频率对里德伯原子接收机信道容量的影响. 提出了调整耦合光拉比频率以优化信道容量的策略, 推导出使信道容量最大的耦合光拉比频率的解析解. 本研究为高性能里德伯原子接收机的设计与信道容量优化提供了理论指导.

凝聚物质: 电子结构、电学、磁学和光学性质

编辑推荐

2025, 74 (22): 220702.

doi: 10.7498/aps.74.20250892

摘要 +

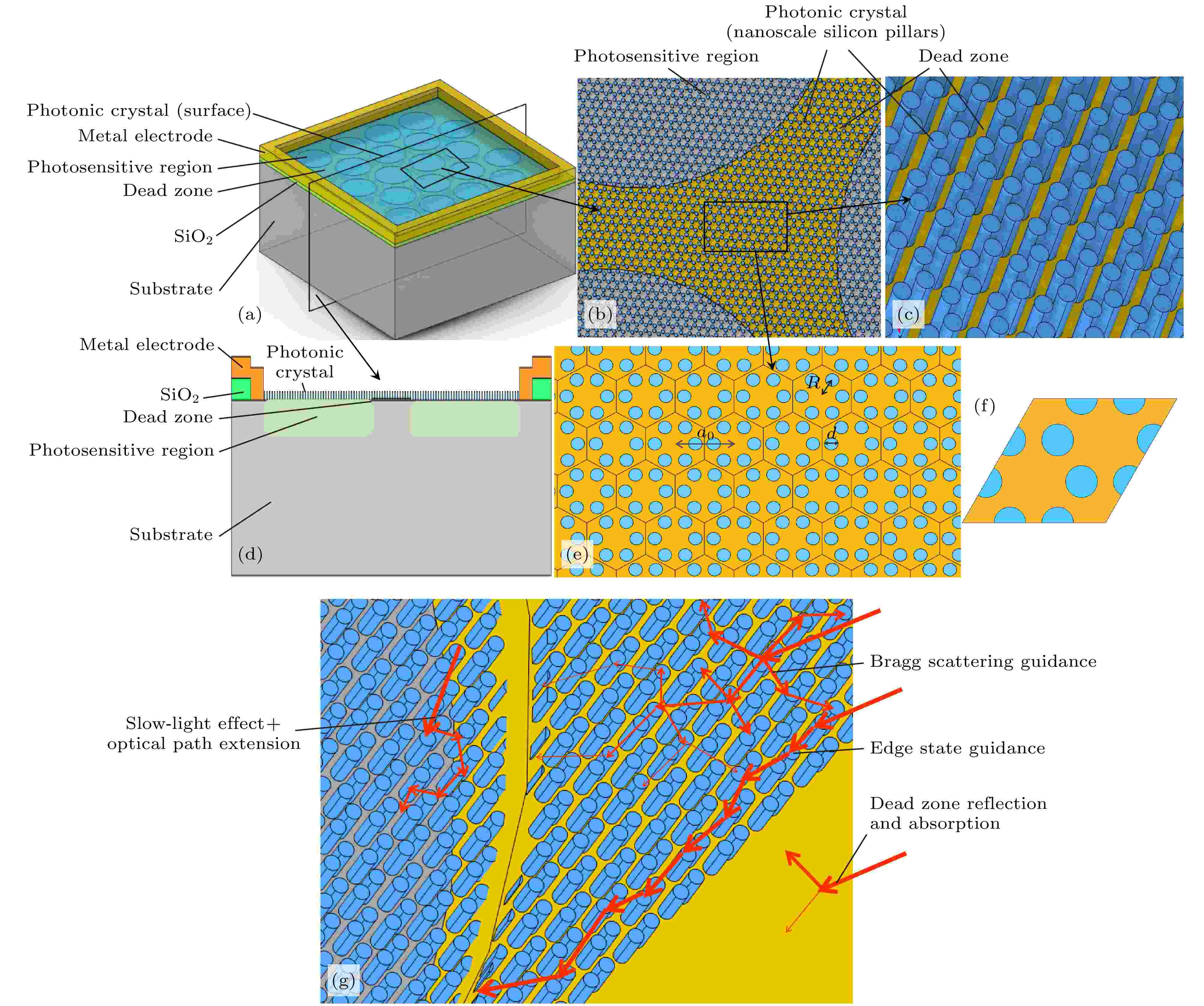

硅光电倍增管(SiPM)在微弱光探测领域已获得广泛应用. 然而基于小尺寸G-APD单元的SiPM存在有效几何填充因子(GFF)受限问题, 使其光子探测效率(PDE)相对较低. 此外, 受硅材料本征特性制约, 其在近红外波段的PDE亦相对不足. 针对上述问题, 本文提出一种基于拓扑光子晶体(TPC)的分区域光场调控方案, 旨在不改变SiPM内部结构的前提下提升其PDE. 通过COMSOL电磁波频域仿真, 揭示了死区拓扑边缘态引导、光敏区慢光效应及布拉格散射的多波段协同机制: 在460—700 nm波段, 死区蜂窝晶格通过Floquet周期性分析诱导拓扑边缘态, 同时利用晶格周期性介电分布激发布拉格散射, 减少光子在金属表面的反射损耗, 将光子精准耦合至光敏区, 其在621 nm处的有效GFF从46.4%提升至63.1%; 在700—1100 nm波段, 除布拉格散射减少反射损耗外, 所设计的周期性硅柱结构可通过慢光效应有效延长光子横向传播路径, 进而提升与光敏区耦合概率, 其在900 nm处的吸收效率由41.19%显著提升至55.94%. 仿真结果表明, 该设计方案使SiPM在460—1100 nm波段PDE平均提升50% (峰值达81%), 可以通过主流的刻蚀工艺(电子束光刻+反应离子刻蚀)实现. 与传统微透镜及等离激元结构相比, TPC在宽光谱响应与工艺简化方面具有显著优势. 本研究为SiPM的光子回收与PDE增强提供了拓扑光子学新路径.

原子和分子物理学

2025, 74 (22): 223101.

doi: 10.7498/aps.74.20251196

摘要 +

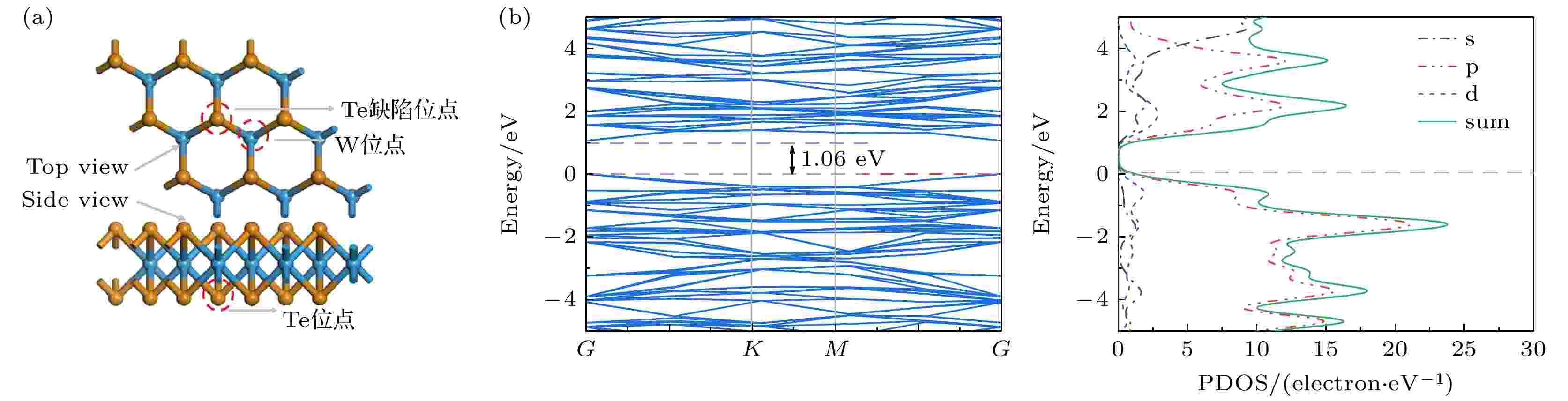

本文采用基于密度泛函理论的第一性原理平面波超软赝势方法, 计算了本征单层二碲化钨 (WTe2)、单碲空位缺陷(VTe)单层WTe2及稀土元素X (X = Ce, Yb, Eu)掺杂含VTe的单层WTe2 (VTe-X)的能带结构、电子态密度及光学性质, 以探究稀土掺杂与单碲空位缺陷的共同作用对单层WTe2光学性质的提升效果. 相较于VTe缺陷类型, VTe-X缺陷类型对单层WTe2材料在红外波段(0—1.2 eV)的光学性能提升更佳. 所有VTe-X缺陷类型均表现出金属性, 费米能级附近的电子态密度峰值显著增强. 其中VTe-Yb缺陷类型在红外范围内的吸收系数、反射率、静介电常数和介电函数虚部峰值较单层WTe2分别提升了3.76倍、1.83倍、2.63倍和24.20倍. 该研究为基于单层WTe2衬底的红外光传感器设计提供了理论依据.

编辑推荐

2025, 74 (22): 223201.

doi: 10.7498/aps.74.20251237

摘要 +

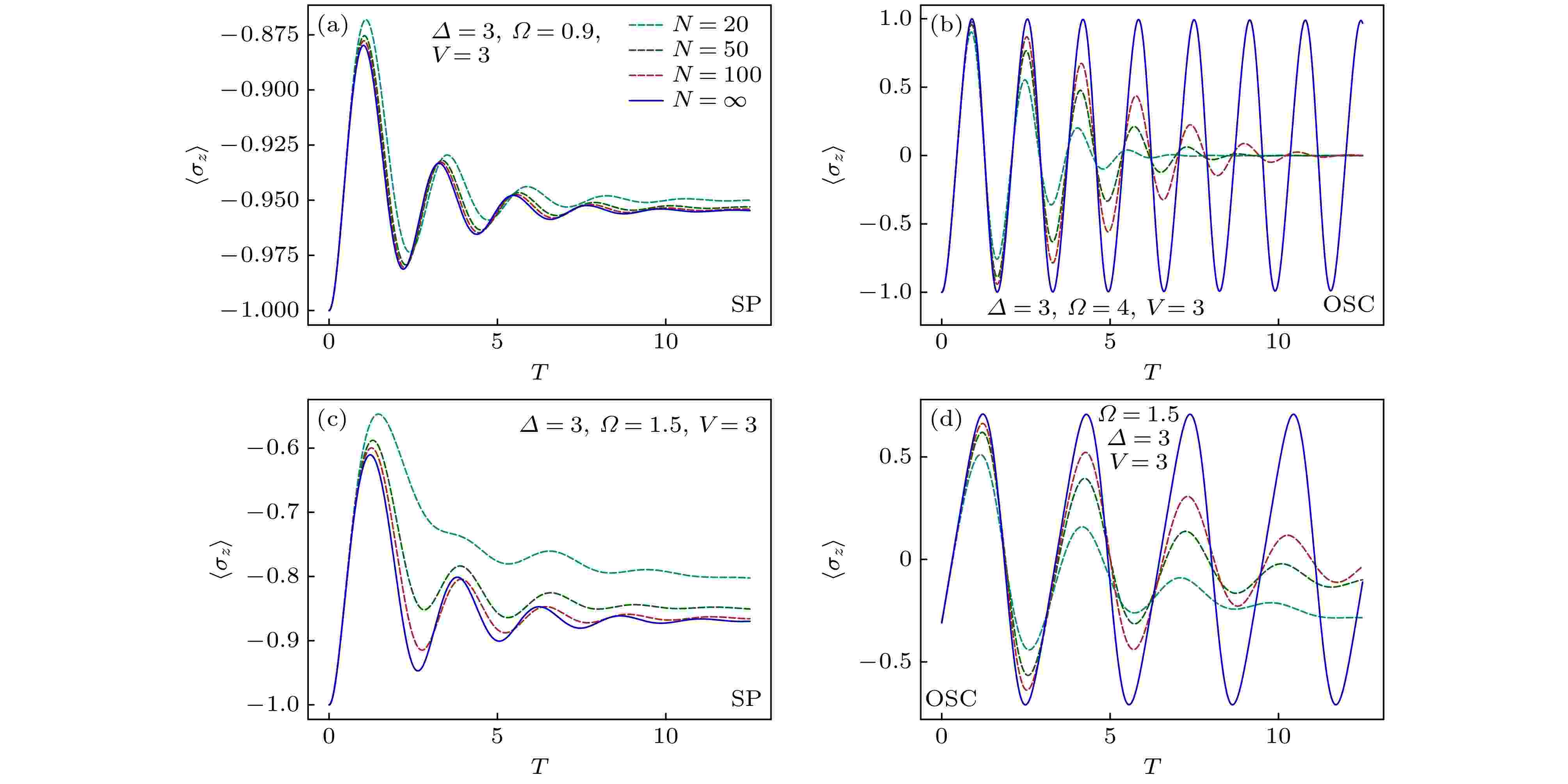

本文研究具有集体耗散的里德伯原子系统中的非平衡相变. 结合平均场理论与刘维尔谱分析, 发现集体耗散可诱导原子间关联, 并引发一种新型双稳态: 系统或收敛于某不动点或保持自激周期性振荡, 区别于传统相互作用导致的双稳态. 结果表明刘维尔(Liouville)能谱方法在有限维系统中提取的非平衡相变特征与热力学极限下的平均场结果基本一致. 该研究不仅能解释里德伯原子实验中观测到的自激振荡现象, 还预言了新的相结构, 也验证了刘维尔能谱方法在量子多体研究中的有效性, 为探索耗散系统中的非平衡相变提供了理论框架.

电磁学、光学、声学、传热学、经典力学和流体动力学

2025, 74 (22): 224201.

doi: 10.7498/aps.74.20250828

摘要 +

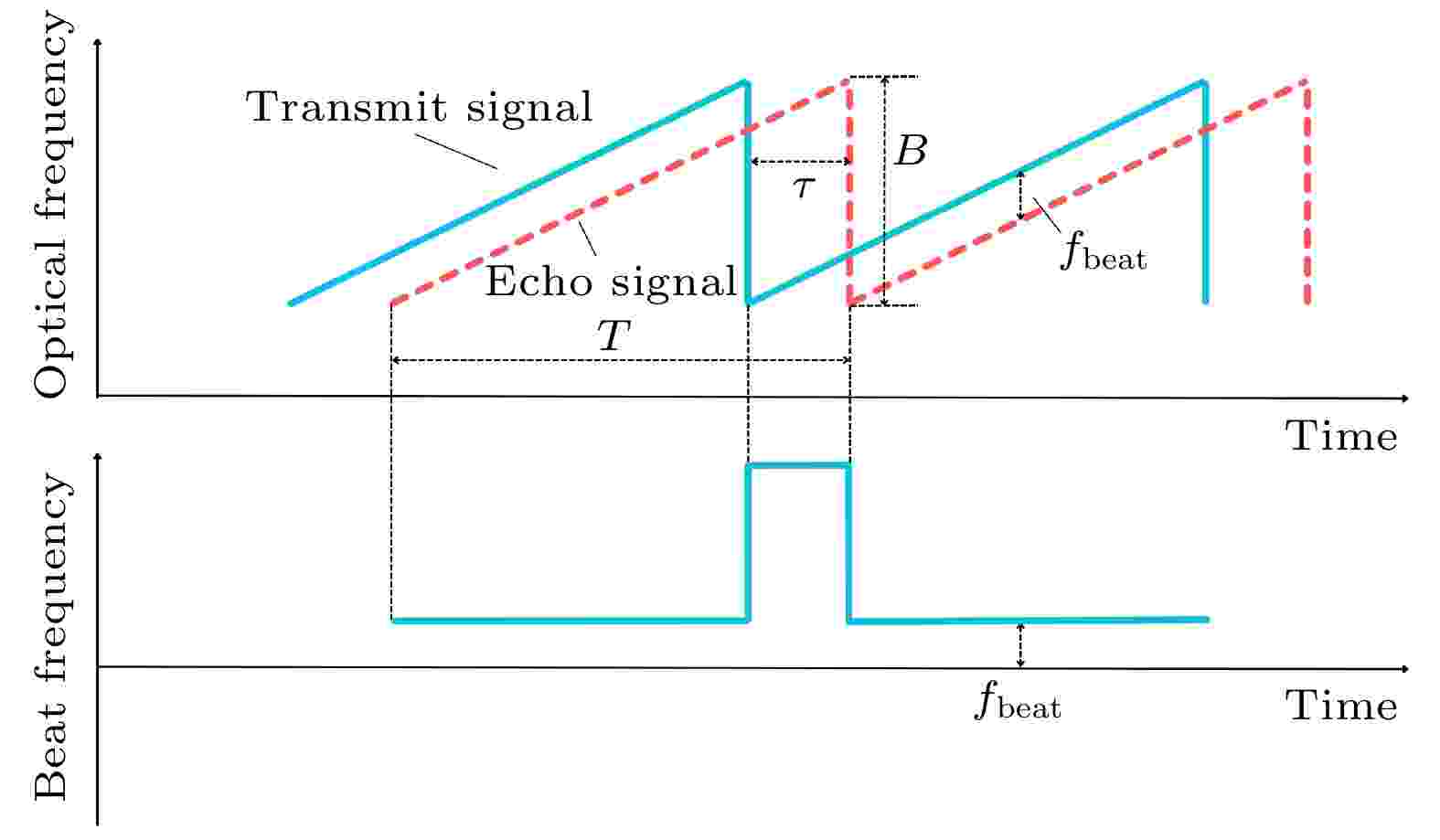

发射源的高度扫频线性是调频连续波激光雷达实现高精确测量的必备条件. 针对目前基于电流调制分布式反馈半导体激光器产生的调频连续波信号存在扫频非线性问题, 本文提出了基于前馈神经网络的扫频非线性预失真方案. 该方案首先通过实验获取分布式反馈半导体激光器在调制电流为锯齿波情形下输出的时频曲线; 将锯齿波调制电流作为输入, 时频曲线作为输出, 基于前馈神经网络获取输入到输出的非线性映射关系; 接下来, 利用反向传播算法生成能补偿分布式反馈半导体激光器输出非线性的预失真调制电流波形. 针对调制电流频率处于1—10 kHz的情形进行实验研究, 结果表明, 采用基于前馈神经网络的扫频非线性矫正方案后, 分布式反馈半导体激光器所产生的调频连续波信号的扫频非线性从之前的10–3量级降低到10–5量级; 残差均方根值从之前的百MHz量级降低到十MHz量级. 本文提出的扫频非线性预失真校正方案有望为高精度的调频连续波激光雷达系统的扫频信号线性化技术提供新思路.

2025, 74 (22): 224202.

doi: 10.7498/aps.74.20251109

摘要 +

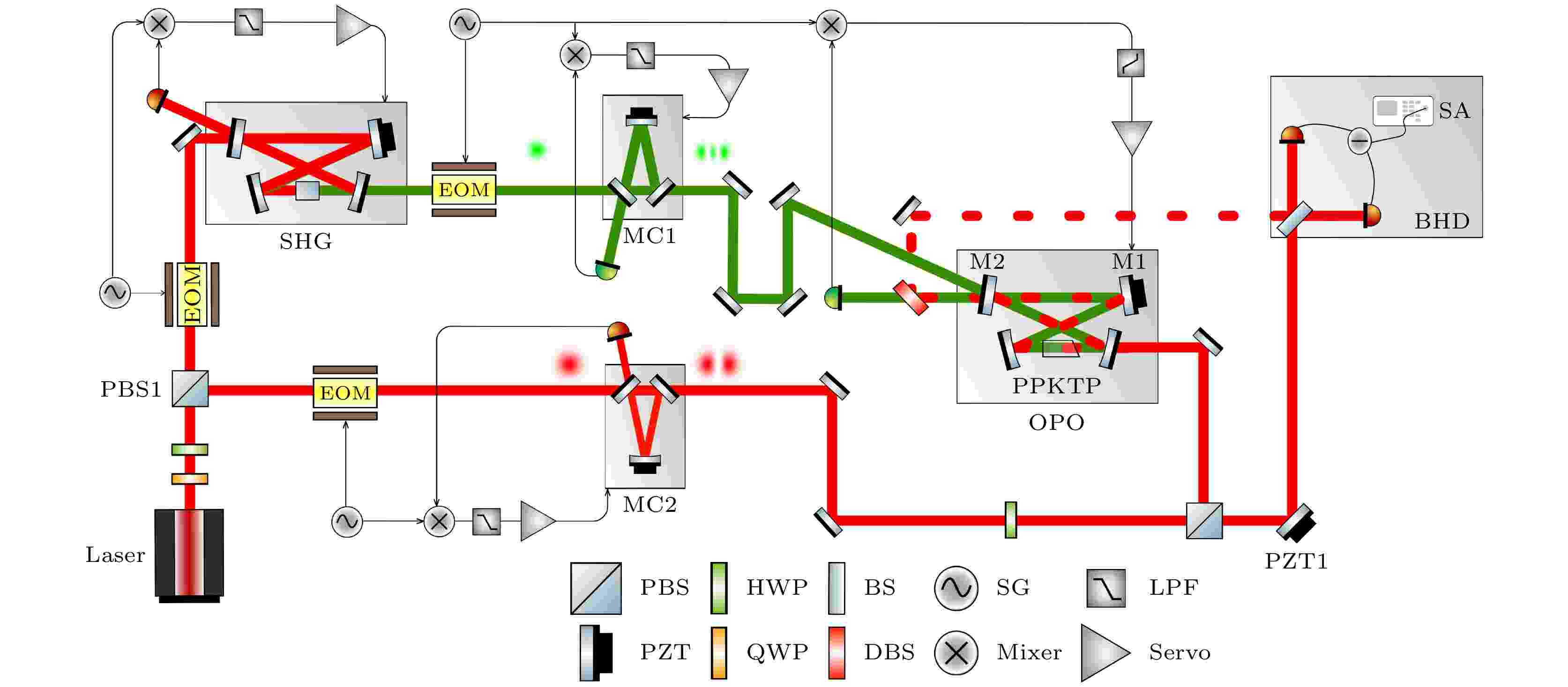

高阶厄米高斯(HG)模压缩态光场作为一种量子光源, 在量子精密测量、量子成像等领域有重要的应用价值. HG模式量子态增强空间测量精度很大程度上取决于其压缩度. 然而, 利用光学参量振荡器产生高阶HG模压缩光的压缩度主要受泵浦功率限制. 本文理论分析并实验验证利用楔角非线性晶体构成的双共振光学参量振荡器, 在低泵浦功率条件下实现$ {\rm H{G_{10}}} $模压缩态光场的实验制备. 通过调节光场经历楔角非线性晶体的长度和工作温度, 从而补偿$ {\rm H{G_{20}}} $与$ {\rm H{G_{10}}} $模式在腔内的Gouy 相位差和非线性晶体中不同频率光场引起的像散, 同时实现双共振条件和相位匹配要求. 实验结果表明仅需51 mW的$ {\rm H{G_{20}}} $模式泵浦光操控光学参量振荡器产生9.1 dB的$ {\rm H{G_{10}}} $模压缩态光场. 该量子技术解决了光学参量振荡器产生高阶横模量子态受泵浦功率限制的问题, 可用于制备高压缩度的高阶HG模压缩态光场, 为提高空间测量精度提供有效手段.

2025, 74 (22): 224701.

doi: 10.7498/aps.74.20250902

摘要 +

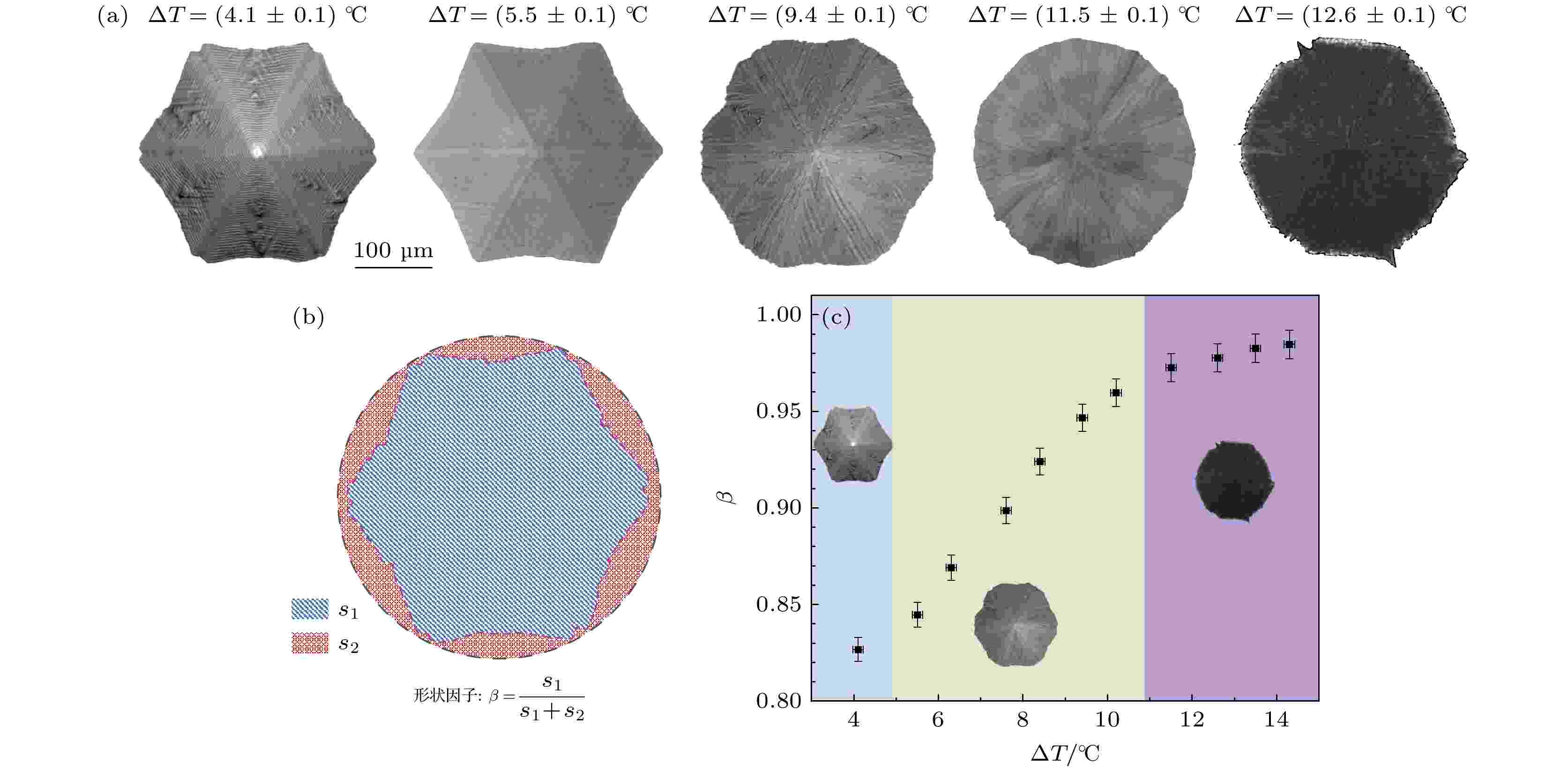

液滴及液膜冻结广泛存在于自然界与工程应用中, 近年多组分液滴体系已揭示界面流动与溶质再分布的普遍机制. 然而, 液滴界面曲率与视场限制使对单个分离冰片的连续显微原位观测受限. 鉴于液滴与液膜在冻结过程中的界面传热与溶质传输机理具有相似性, 本文采用平坦多组分液膜体系, 观察在冷表面上对异丙醇-水二元液膜在不同过冷度下的冻结过程, 开展对单个分离冰片的显微原位研究. 实验发现冰片外形随过冷度由六棱锥逐渐转变为十二棱锥和圆锥形, 并伴随透明度下降. 建立了考虑溶质扩散、热扩散与马兰戈尼效应的物理模型, 揭示了冰片形貌变化的主导机制. 结果表明, 冰片结构演化受溶质浓度梯度主导, 流动与扩散的竞争控制其各向异性生长特征. 本文为多组分液膜冻结过程中的界面动力学提供了新见解.

气体、等离子体和放电物理

2025, 74 (22): 225201.

doi: 10.7498/aps.74.20250952

摘要 +

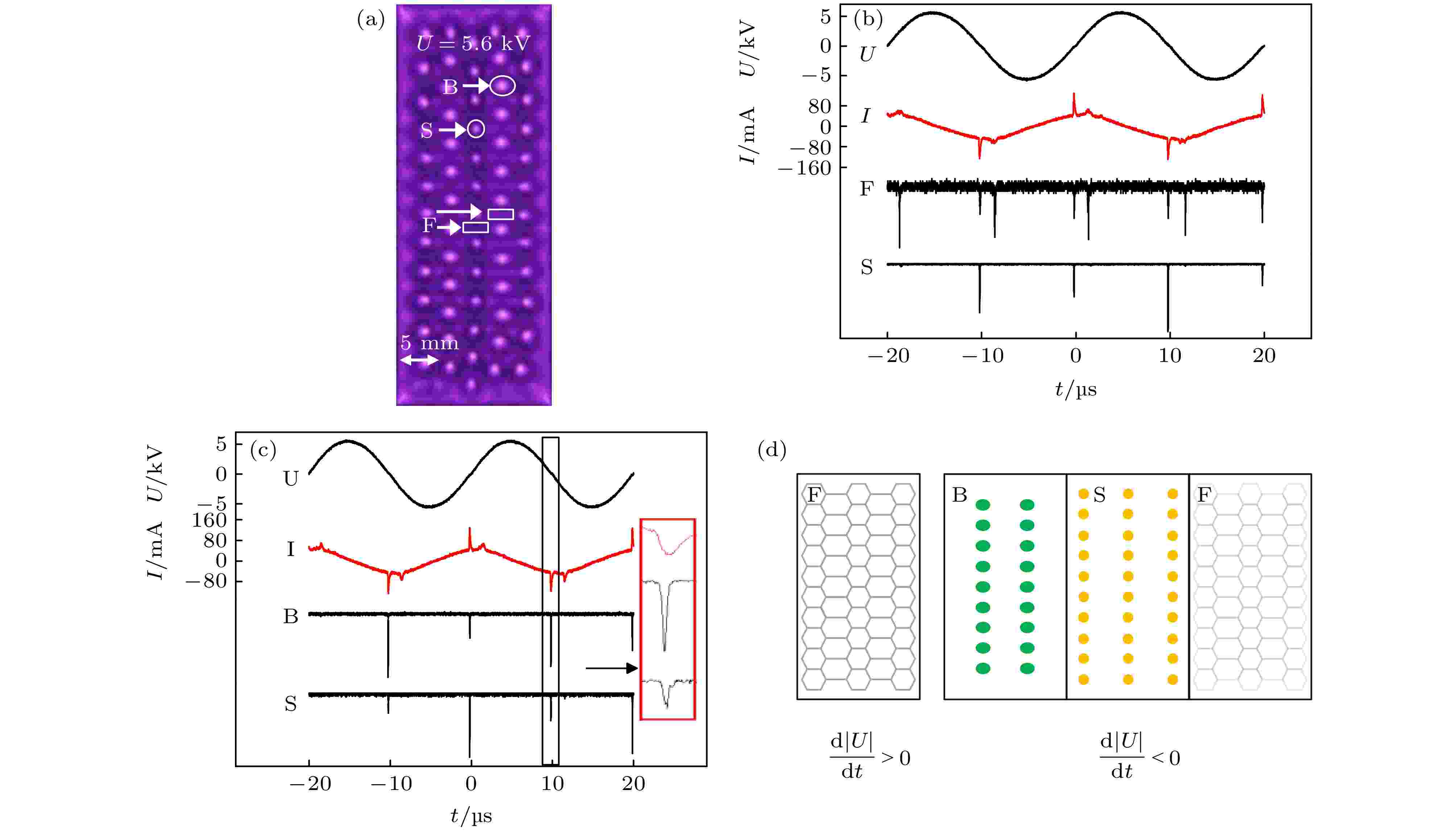

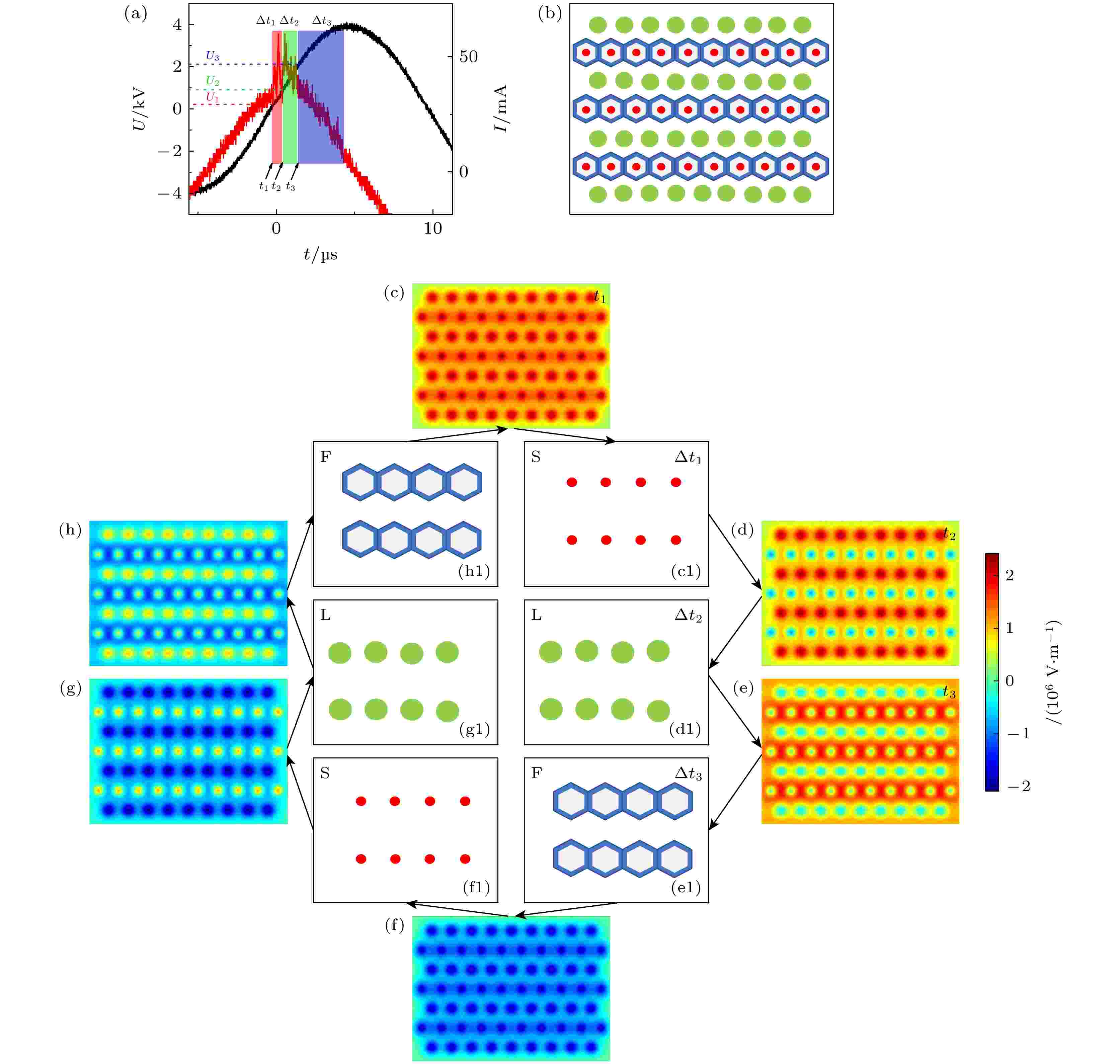

本文设计了一种具有长方形边界的介质阻挡放电装置, 首次观察到了一种包含被隔列拉伸蜂窝框架的蜂窝超点阵斑图, 并对其形成机制进行了实验和理论研究. 随着外加电压的增大, 斑图从具有D6h对称性的蜂窝超点阵斑图演化到D2h对称性的类蜂窝超点阵斑图. 实验上采用高速照相机和光电倍增管测量了上述两种斑图的时空结构, 发现蜂窝超点阵斑图中的六边形子点阵变成大、小条纹两个子点阵, 同时蜂窝框架子点阵被隔列拉伸, 而且除上升沿放电外还存在下降沿放电. 理论上使用COMSOL Multiphysics软件数值求解泊松方程, 模拟了外加电压上升沿中的隔列拉伸蜂窝框架放电前后的电场, 其结果很好地解释了实验现象, 给出了隔列拉伸蜂窝框架的形成机制.

2025, 74 (22): 225202.

doi: 10.7498/aps.74.20250985

摘要 +

本文设计了一种特殊的完全条纹水电极介质阻挡放电装置, 通过求解拉普拉斯方程发现其产生了条纹状非均匀电场. 采用该装置在空气和氩气的混合气体放电中, 观测到了多种具有D2h对称性的条纹斑图, 其中4种条纹超点阵斑图为首次获得. 选取其中结构最复杂的大小点蜂窝条纹超点阵斑图进行研究, 该斑图由小点、大点和蜂窝框架三套放电丝子结构嵌套构成. 实验利用光谱仪测量了不同子结构的发射光谱, 发现其处于不同的等离子体状态; 采用高速照相机和光电倍增管对其时空动力学进行测量, 发现放电顺序为小点→大点→蜂窝框架, 其中蜂窝框架由随机放电丝叠加而成. 理论上, 通过求解泊松方程模拟了不同时刻的电场分布, 很好地解释了上述斑图的形成机制.

2025, 74 (22): 225203.

doi: 10.7498/aps.74.20251009

摘要 +

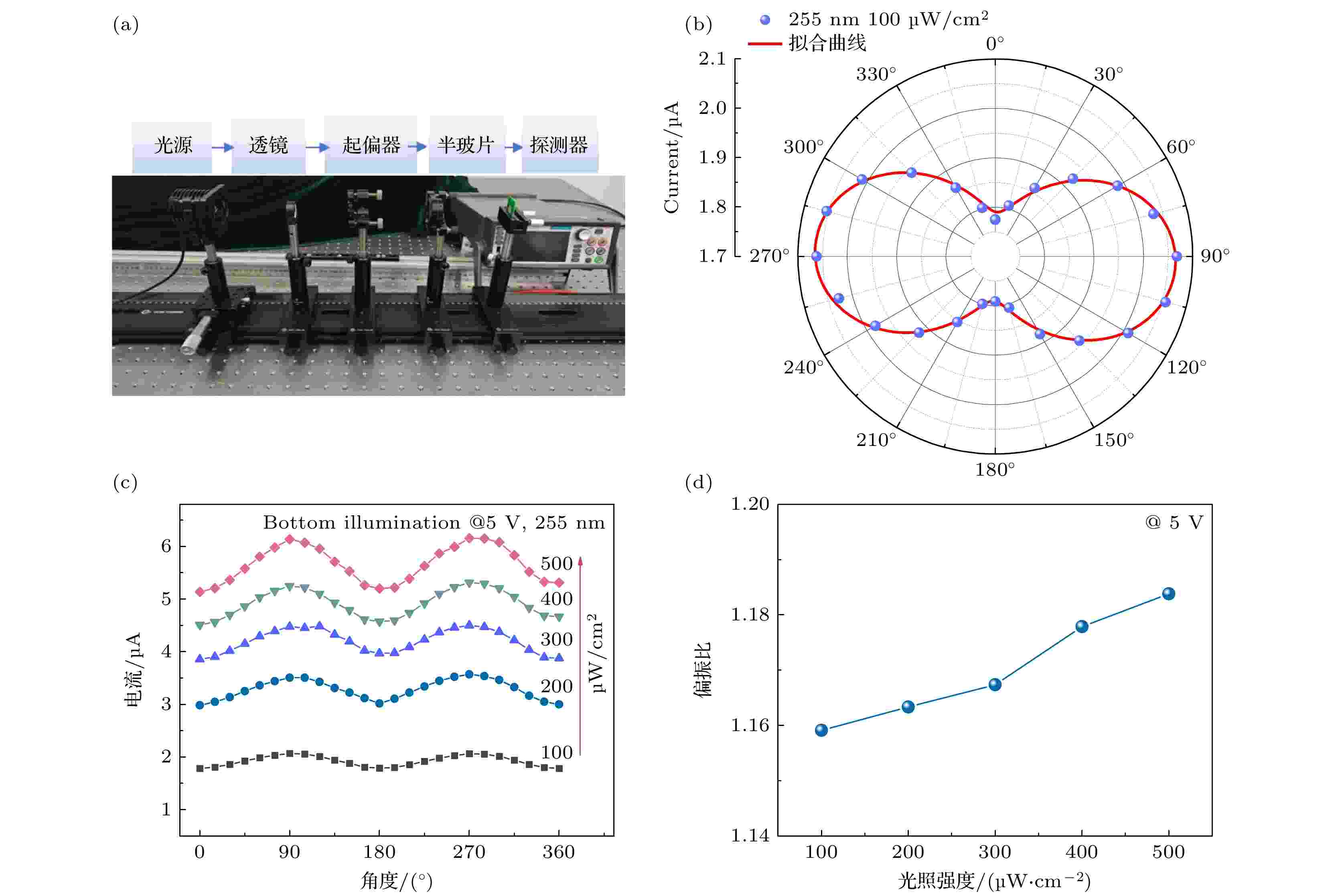

为满足日盲紫外通信等前沿应用对高性能光电探测器的迫切需求, 本文设计并实现了一种基于背入射结构的全透明β-Ga2O3日盲光电探测器. 该器件采用射频磁控溅射技术在双面抛光蓝宝石衬底上外延生长高质量β-Ga2O3薄膜, 并构筑了能够与n型Ga2O3形成高效准欧姆接触的氧化铟锡(ITO)叉指电极. 该结构的核心优势在于利用双抛蓝宝石衬底在深紫外波段的高透过率, 使入射光子绕开紫外区吸收显著的ITO电极, 彻底规避了传统正入射模式中由电极遮蔽效应所导致的光子损失. 得益于此, 器件展现出卓越的光电性能, 如高响应度、高探测率与优异的紫外/可见光抑制比. 在此高性能探测器平台基础上, 进一步发掘了该器件的多功能应用潜力. 基于β-Ga2O3单斜晶系的本征晶格各向异性, 构建偏振探测实验系统, 器件表现出显著的偏振光敏特性. 同时, 成功搭建了非视距(NLOS)紫外通信演示系统, 验证了其在复杂信道下进行高保真信息传输的可行性. 本研究为构建兼具高灵敏度与偏振分辨、非视距通信能力的新一代Ga2O3基光电器件提供了有效的物理思路和实验依据, 在安全通信、偏振成像等领域展现出广阔的应用前景.

凝聚物质: 结构、力学和热学性质

编辑推荐

2025, 74 (22): 226801.

doi: 10.7498/aps.74.20250873

摘要 +

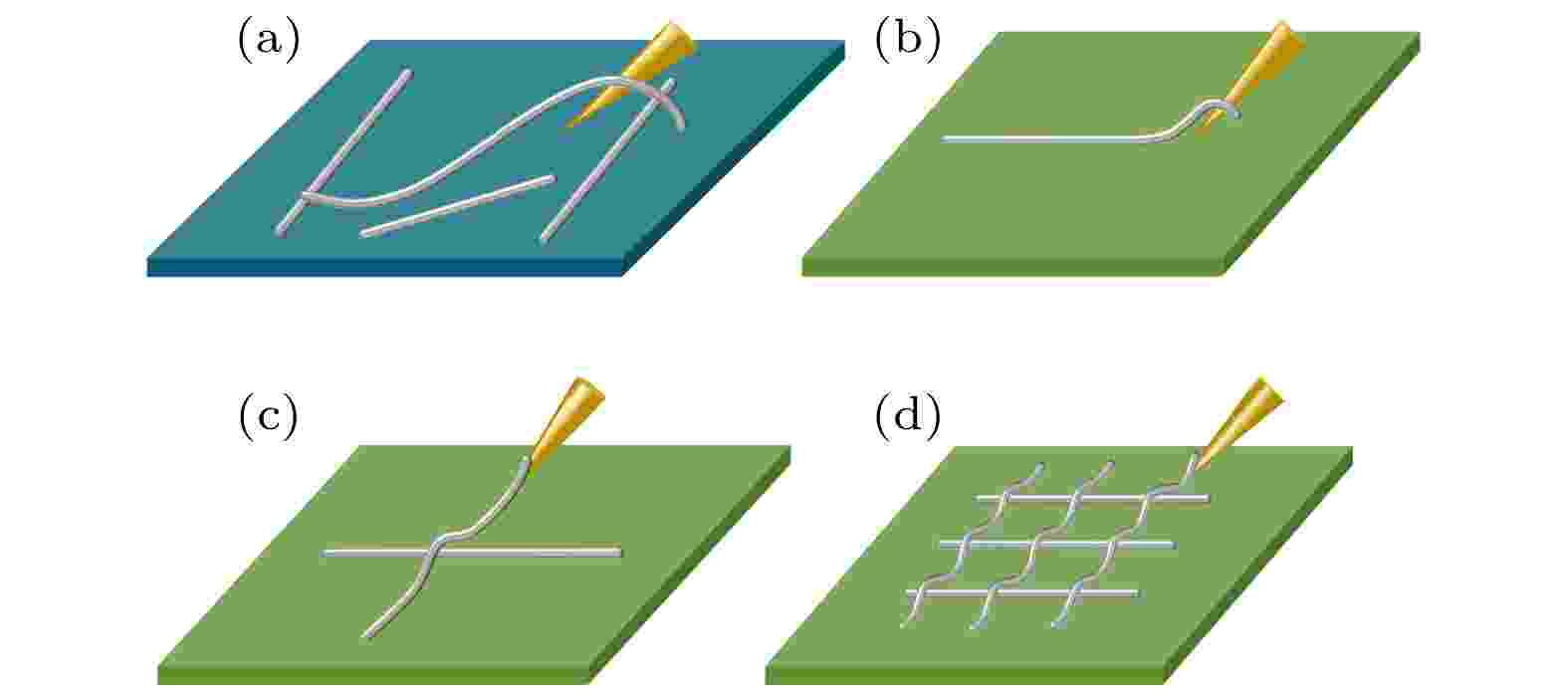

纳米线-基底界面黏附能对微纳器件的性能至关重要. 然而, 现有测量方法普遍存在操作复杂、误差大等问题. 本文提出一种基于光学显微镜微纳操纵技术的交叉堆叠拱形测试法, 实现了大气环境下纳米线-基底界面黏附能的定量测量. 利用该方法, 成功测定了SiC, ZnO和ZnS纳米线与Si基底之间的界面黏附能. 测试结果显示: SiC纳米线/Si基底的界面黏附能测量值((0.154 ± 0.030) J/m2)与范德瓦耳斯力理论预测值(~0.148 J/m2)吻合良好; 而ZnO纳米线/Si基底((0.120 ± 0.034) J/m2)和ZnS纳米线/Si基底((0.192 ± 0.043) J/m2)的测量值, 则显著高于其对应的范德瓦耳斯理论预测值(分别为~0.090 J/m2和~0.122 J/m2). 分析表明, 这种差异源于ZnO和ZnS表面极化产生的附加静电吸附作用. 本文提出的方法操作简便、准确性高、普适性强, 为研究一维纳米结构与基底间的界面黏附行为提供了一种高效可靠的新途径.

物理学交叉学科及有关科学技术领域

2025, 74 (22): 228901.

doi: 10.7498/aps.74.20250803

摘要 +

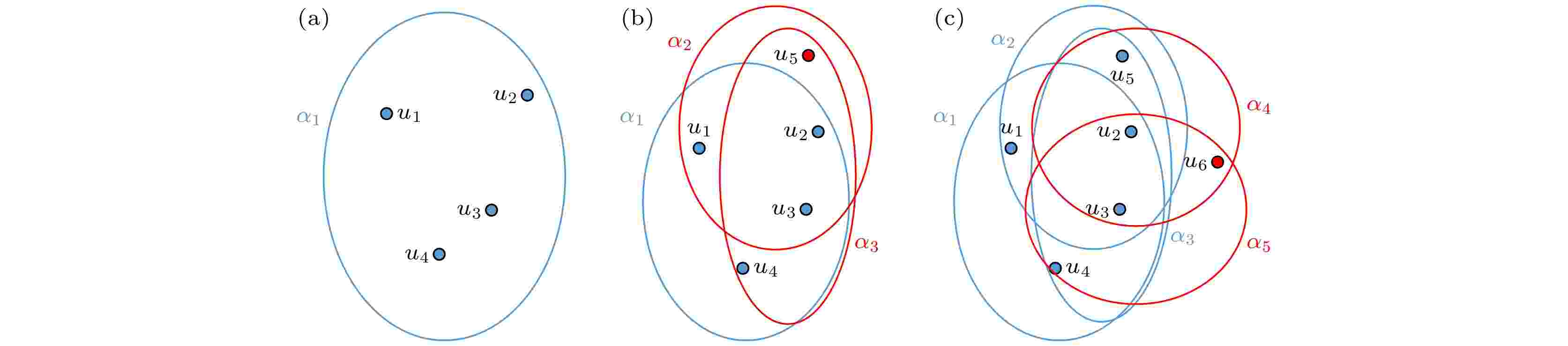

复杂网络是刻画和分析复杂系统强有力的工具, 广泛应用于交通运输、港口管理、物理学、管理学、社会学、技术和生物等领域. 在过去的二十多年, 网络科学取得了蓬勃发展, 从只考虑两个个体之间的相互作用的网络发展为刻画包含两个以上节点交互作用的超网络. 本文首先介绍超网络中集团等概念; 其次, 提出团随机驱动的超网络演化模型, 利用泊松过程理论获得节点度累积分布的近似表达式和节点度分布的幂律指数; 最后, 通过计算机仿真和实际数据实证验证理论分析. 结果表明, 团随机驱动的超网络演化模型连接机制简单, 但节点度分布表现出幂律现象; 反映出在高阶结构网络中, 增长和团随机连接涌现出标度律.