观点和展望

编辑推荐

2025, 74 (20): 200201.

doi: 10.7498/aps.74.20250864

摘要 +

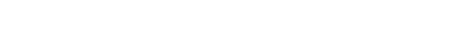

基于13.5 nm工作波长的缺陷表征技术是突破极紫外(extreme ultraviolet, EUV)掩模制备质量瓶颈的关键基础. 同步辐射光源能产生波长稳定可调谐、洁净无污染的EUV光束, 是开展掩模缺陷表征研究的理想光源. 本文综述了国际知名同步辐射EUV光源掩模缺陷表征平台的工作原理、性能指标及技术优缺点, 深入剖析了结合傅里叶合成照明的离轴波带片全场成像、结合扫描技术与相干衍射成像的叠层衍射成像这两类主流表征方案, 同时指出了掩模缺陷检测和分析一体化、光源微型化、成像技术优势互补的发展趋势. 本文结论不仅为下一代EUV掩模缺陷表征平台设计提供了参考范例, 也为国产化6英寸EUV掩模缺陷表征系统的实际研制提供了一定的工程实践价值.

专题: 低温等离子体非平衡输运与主动调控

编辑推荐

2025, 74 (20): 205206.

doi: 10.7498/aps.74.20251183

摘要 +

碳量子点作为一种新兴的零维碳基纳米材料, 因其优异的光电特性、良好的生物相容性和易于功能化等特性, 在生物医学、传感检测和LED照明等领域展现出巨大的应用潜力. 传统的水热、微波等合成方法通常面临反应条件苛刻、耗时长、能耗高且产物光学性能调控困难等问题. 等离子体电化学法, 通过等离子体与液体相互作用产生的高密度电子、离子、光子和反应活性自由基等活性物种与碳源分子进行反应, 可高效驱动碳量子点快速合成及改性. 等离子体电化学法具备温和的多反应参数可调的特性, 为碳量子点的合成和改性提供了全新的研究思路. 本文首先阐述了等离子体电化学法合成碳量子点的生长机理, 介绍该方法可通过调控多维参数实现对产物性能调控的独特优势. 随后介绍了基于等离子体的反应参数对碳量子点荧光量子产率和波长调控的研究进展. 最后, 展示了基于等离子体制备和改性的碳量子点在生物医学、光电器件, 以及pH传感等领域的应用进展及展望.

编辑推荐

2025, 74 (20): 205201.

doi: 10.7498/aps.74.20250983

摘要 +

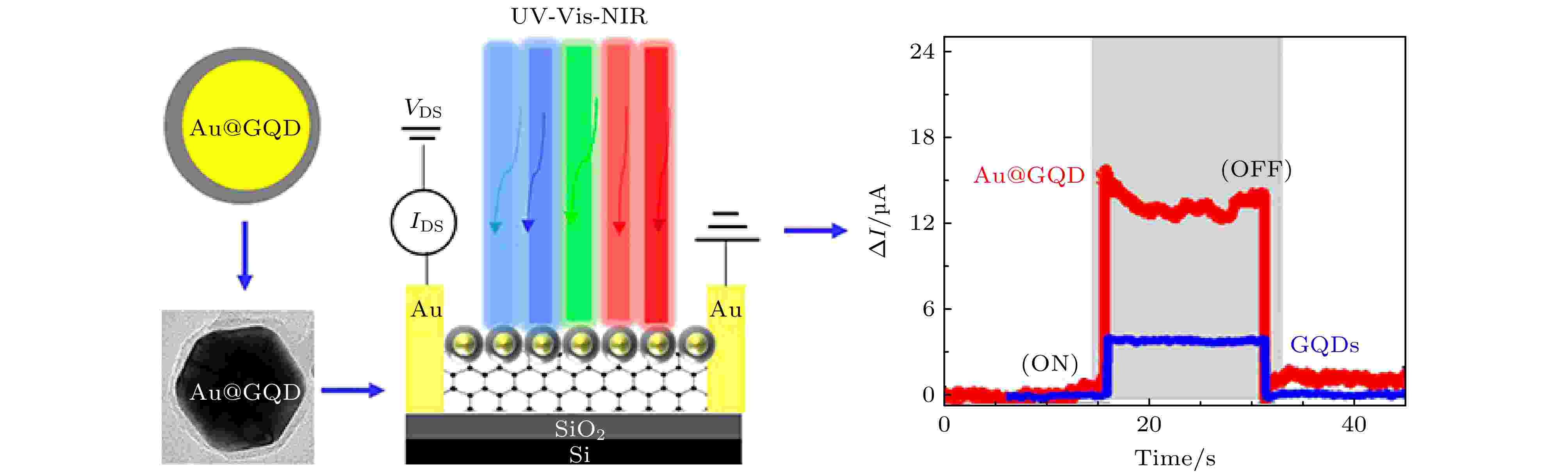

中性束注入是托卡马克装置中加热等离子体的主流辅助手段. 射频负氢离子源作为中性束注入系统的关键前端部件, 其性能直接影响中性束的质量. 目前, 提升负氢离子源性能仍是亟待深入研究的课题. 为此, 本文针对双驱动负氢离子源, 建立了一个三维流体模型, 用于模拟和优化表面产生机制下的负离子密度分布. 首先, 对比分析了体产生与表面产生两种机制下的等离子体参数, 结果表明表面产生机制获得的负离子密度比体产生机制高出1个数量级. 然而, 受过滤磁场影响, 引出区附近的负离子密度分布呈现不对称性. 为改善该不对称性, 在表面产生机制的基础上, 提出了两种优化方案: 1)在低密度侧增加射频源功率; 2)在扩散区引入隔板结构. 模拟结果显示, 两种方案均显著改善了负离子密度分布的对称性. 最后还提出了在扩散区背板添加磁屏蔽的方式来进一步优化负氢离子密度数值, 可以将扩散区下游的负离子密度提高69%.

编辑推荐

2025, 74 (20): 205202.

doi: 10.7498/aps.74.20251129

摘要 +

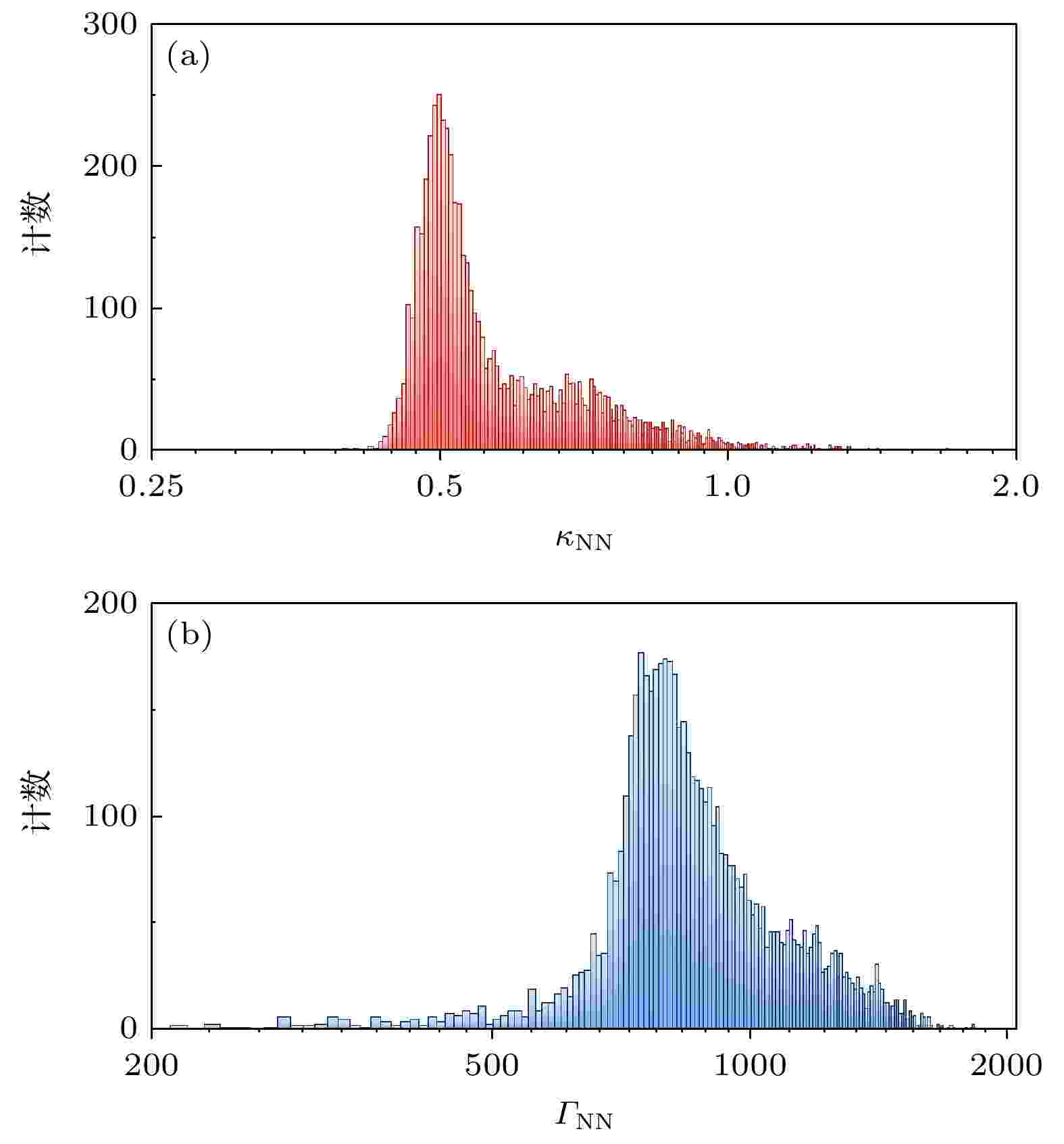

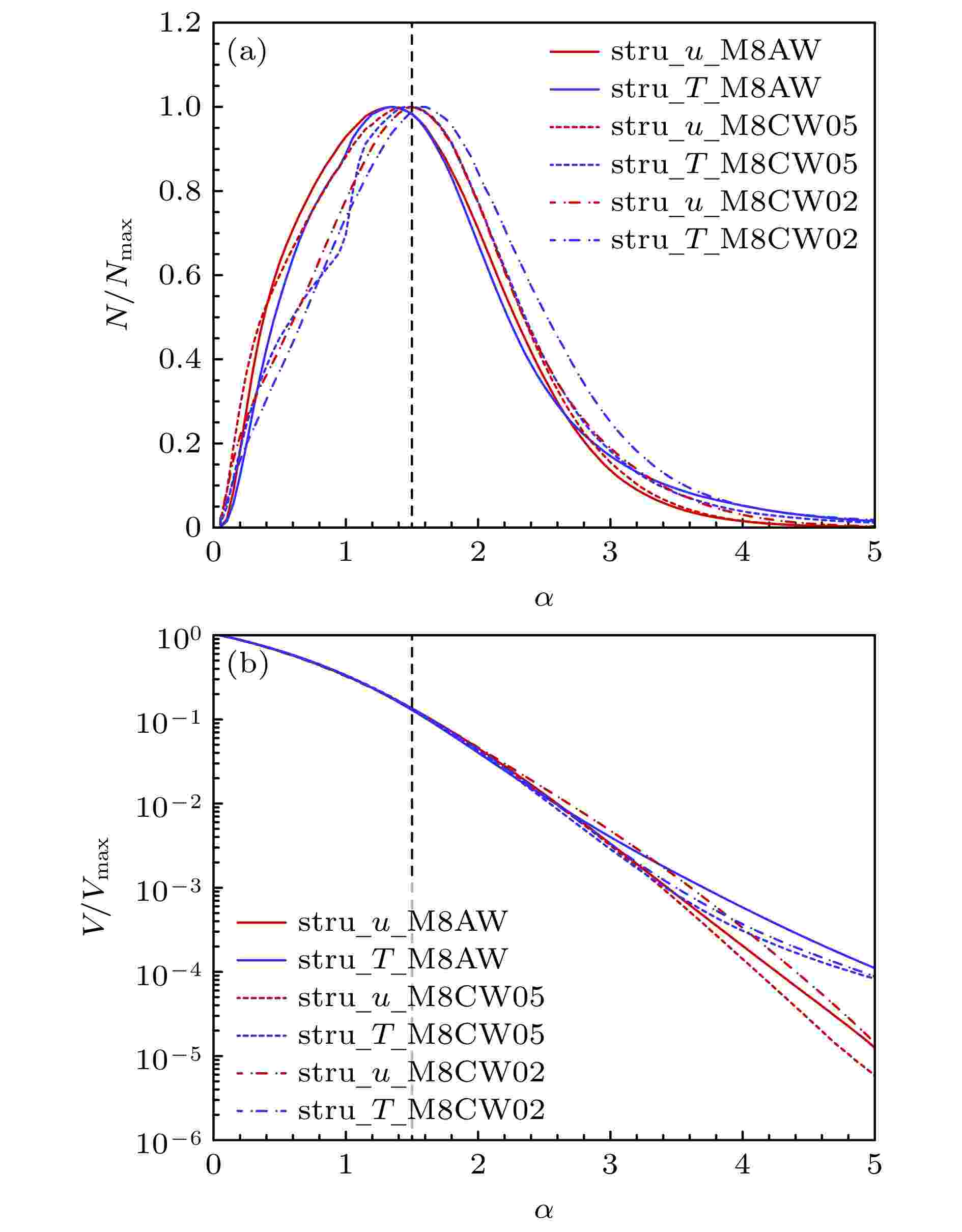

利用机器学习技术开发了一种全新的实验诊断方法, 纯粹基于单颗粒的位置涨落信息, 实现了对二维尘埃等离子体屏蔽参数κ和耦合参数Γ等全局性质信息的准确诊断, 并通过模拟和实验数据有效验证. 为了训练、验证和测试神经网络模型, 针对二维尘埃等离子体系统, 本文实施了不同κ和Γ数值下数百组独立的朗之万动力学模拟, 以获取大量的单颗粒动力学数据. 为了验证该诊断方法的可行性, 设计了三种不同的卷积神经网络模型, 用于实现对该系统屏蔽参数κ的诊断. 分析结果显示, 这三种模型对κ诊断结果和设定值几乎一致, 均方根误差分别为0.081, 0.279和0.155, 表现达到预期. 而对实验数据, 诊断出的κ数值分布呈单峰分布, 且峰值位置与传统方法诊断出的κ数值高度一致. 在此基础上, 对该诊断方法进行了进一步的优化改进, 使其能同时确定二维尘埃等离子体系统的屏蔽参数κ和耦合参数Γ, 并通过模拟和实验数据确认其准确性. 本文设计的卷积神经网络, 其优异表现清楚地表明, 通过机器学习, 能够仅根据单颗粒动力学信息准确诊断尘埃等离子体系统的全局性质信息.

编辑推荐

2025, 74 (20): 205203.

doi: 10.7498/aps.74.20251065

摘要 +

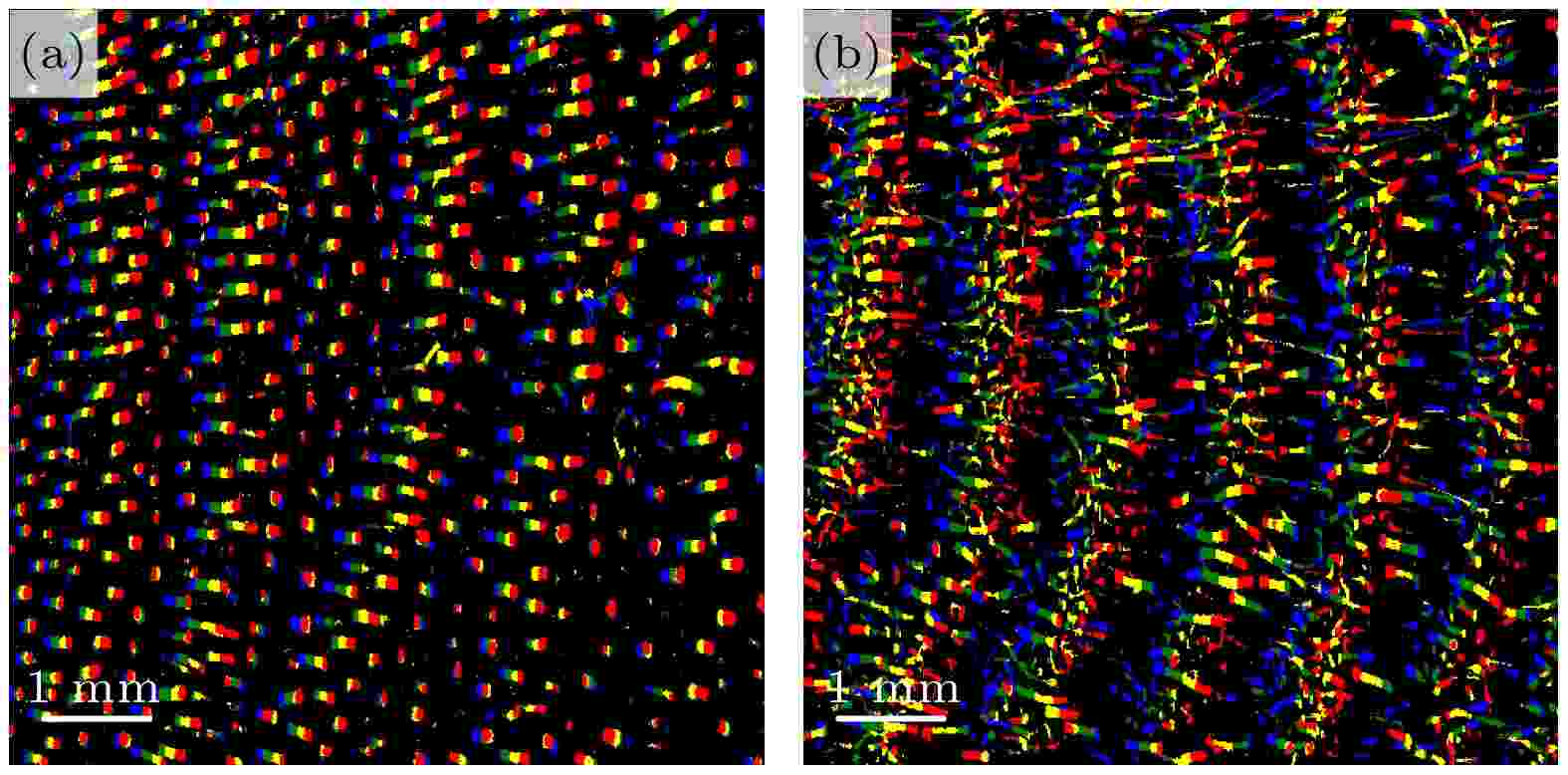

复杂等离子体是由电离气体与介观颗粒组成的非平衡复杂系统. 在微重力条件下, 颗粒克服重力沉降作用, 在放电空间形成三维复杂等离子体. 在国际空间站微重力实验载荷PK-4直流放电中, 先后注入两种直径分别为6.8 μm与3.4 μm的球形树脂颗粒, 在电场力、离子拖拽力的作用下, 大小颗粒通常无法在同一区域混合共存, 发生相分离. 在颗粒注入过程中, 小颗粒从大颗粒云中通过, 在不同条件下产生不同的非平衡自组织结构. 当大颗粒云密度较低时, 小颗粒在汤川排斥作用下, 在放电管中心形成穿越通道; 当大颗粒云密度中等时, 大小颗粒在穿越过程中各自形成行结构; 当大颗粒云密度较大时, 由双流不稳定性产生自激发尘埃声波, 此时, 小颗粒在穿越过程中与大颗粒相互作用, 与小颗粒进入前的尘埃声波参数相比, 波峰的颗粒密度显著上升, 然而波长与频率等宏观物理参数并没有发生明显的变化. 本研究系统总结了微重力条件下双分散复杂等离子体颗粒注入中的多种自组织过程与机理.

编辑推荐

2025, 74 (20): 205204.

doi: 10.7498/aps.74.20251096

摘要 +

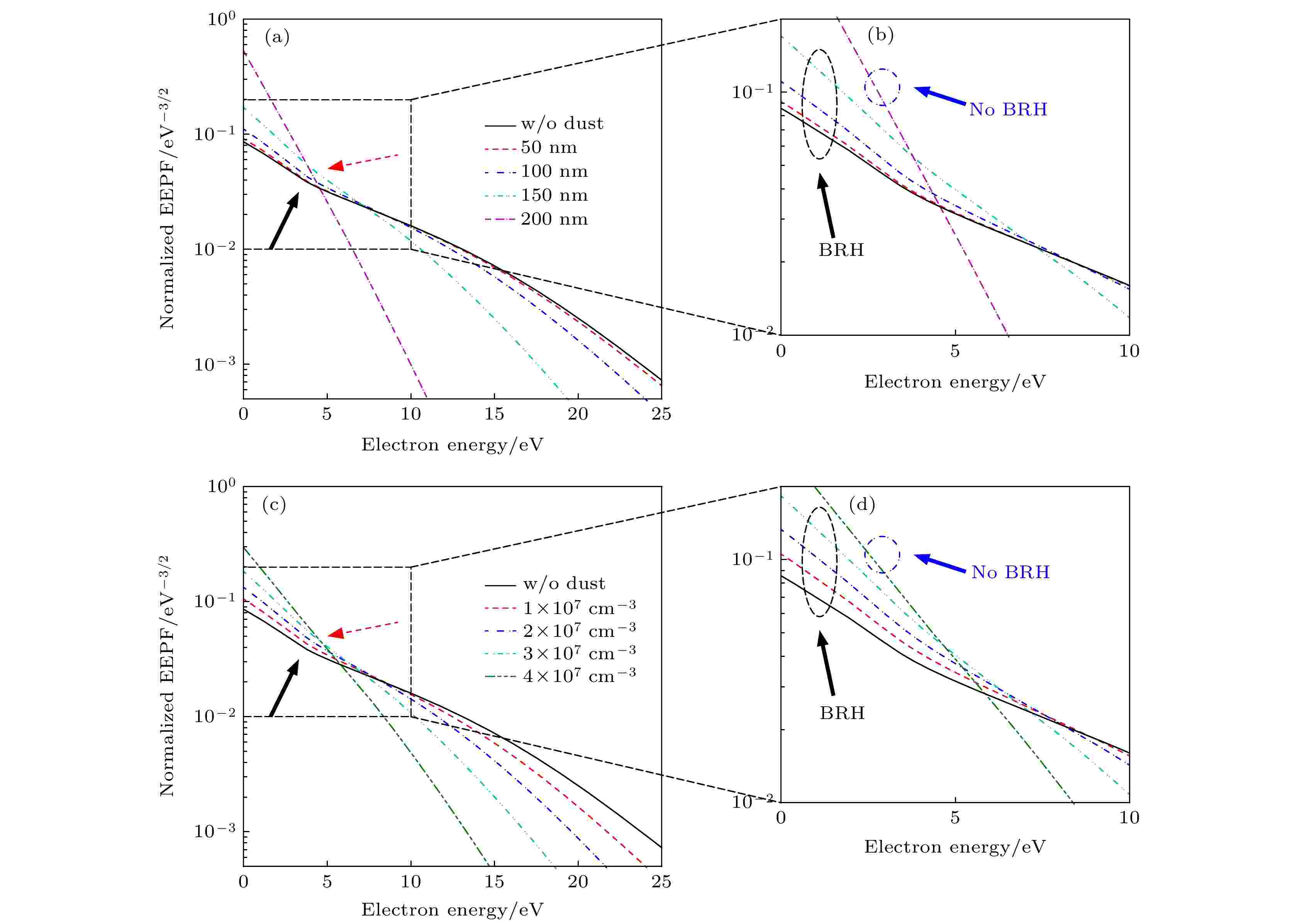

低气压射频感性放电可以产生更均匀的单分散颗粒和等离子体, 因此常被用于纳米器件制造中. 纳米器件制造需要产生纳米到亚微米尺度的颗粒. 由于其通常带负电荷, 会显著影响等离子体的放电特性. 本文主要研究了尘埃颗粒的尺度和密度对低气压感性耦合等离子体中电子反弹共振加热效应以及基本等离子体性质的影响. 模拟结果表明, 随着颗粒半径或密度的增大, 在电子能量概率函数中以形成平台为特征的反弹共振加热效应逐渐受到抑制并最终消失, 导致电子温度下降、电子密度上升、颗粒表面电势增大, 而颗粒带电量随着颗粒密度的增大而减小, 随着颗粒半径的增大呈现非单调变化. 本研究指出, 由于颗粒存在引发的高能电子的损失可能会为低缺陷、单分散纳米颗粒的生长创造更有利的环境. 颗粒质量的提升对降低纳米器件中的陷阱密度以及增强其电学性能具有重要意义.

编辑推荐

2025, 74 (20): 209401.

doi: 10.7498/aps.74.20250788

摘要 +

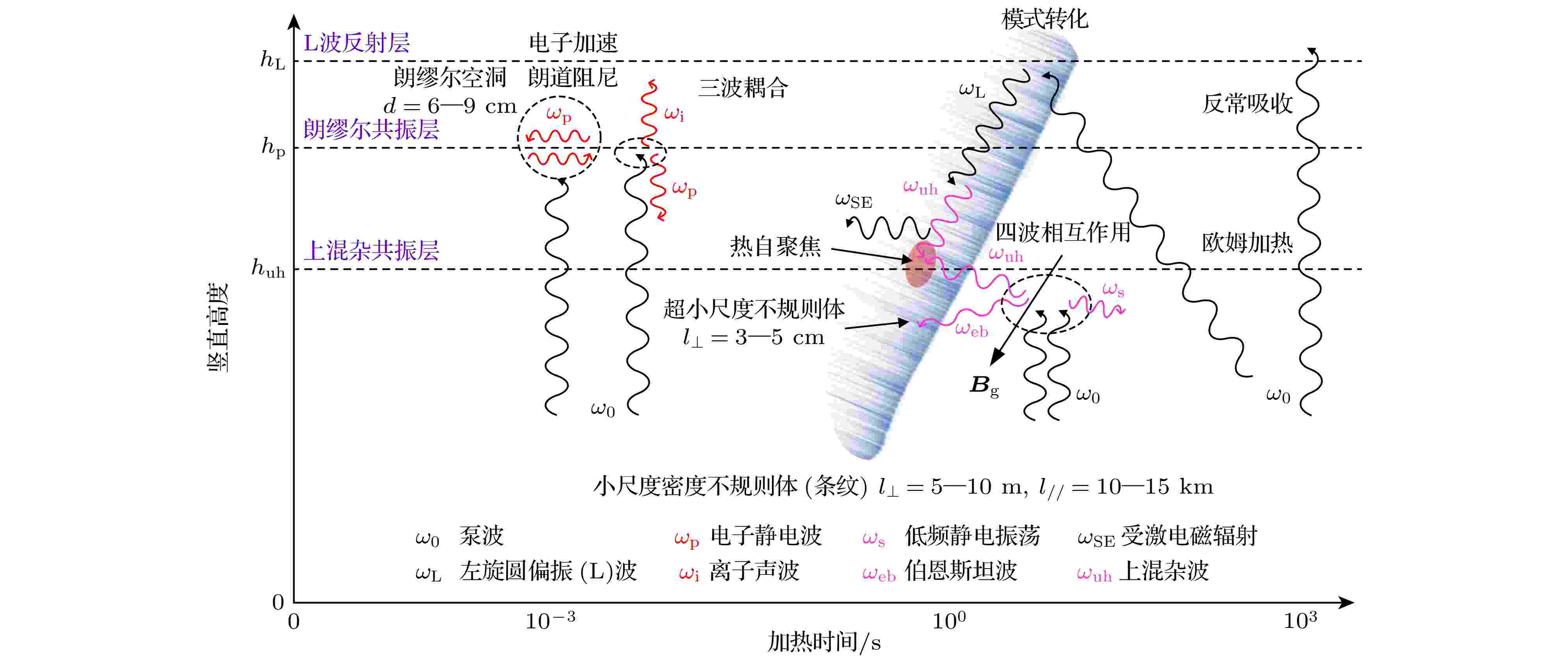

以地面发射的高功率电磁波与电离层等离子体之间的相互作用为研究对象, 基于等离子体流体模型和Zakharov方法, 建立了用于描述地面泵波作用下电离层等离子体中波-波、波-粒相互作用的物理数学模型, 开展了电离层主动加热的数值模拟研究. 计算结果表明: 当地面发射的泵波在电离层等离子体中传播时, 反射高度处电磁波能量的沉积会产生较强的局部电场, 从而激发参量不稳定性过程; 当满足频率和波矢的匹配关系时, 会激发泵波、Langmuir波和离子声波三波相互作用的参量衰减不稳定性, 以及泵波、上混杂波和下混杂波三波相互作用的参量不稳定性; 在本文所研究的泵波频率和功率范围内, 泵波频率的降低会导致寻常波的反射高度降低, 且电子温度的扰动比例随着频率的降低而升高, 而泵波功率的增大则会导致等离子体从泵波中吸收的能量增大、电子温度升高. 本文数值模拟结果揭示了不同泵波参数对电离层等离子体特性时空演化的影响规律以及波-粒能量输运过程, 阐释了实验观察到的参量不稳定性和受激电磁辐射等的产生机制.

专题: 高压下的光电物性调控与原位表征

编辑推荐

2025, 74 (20): 200701.

doi: 10.7498/aps.74.20251034

摘要 +

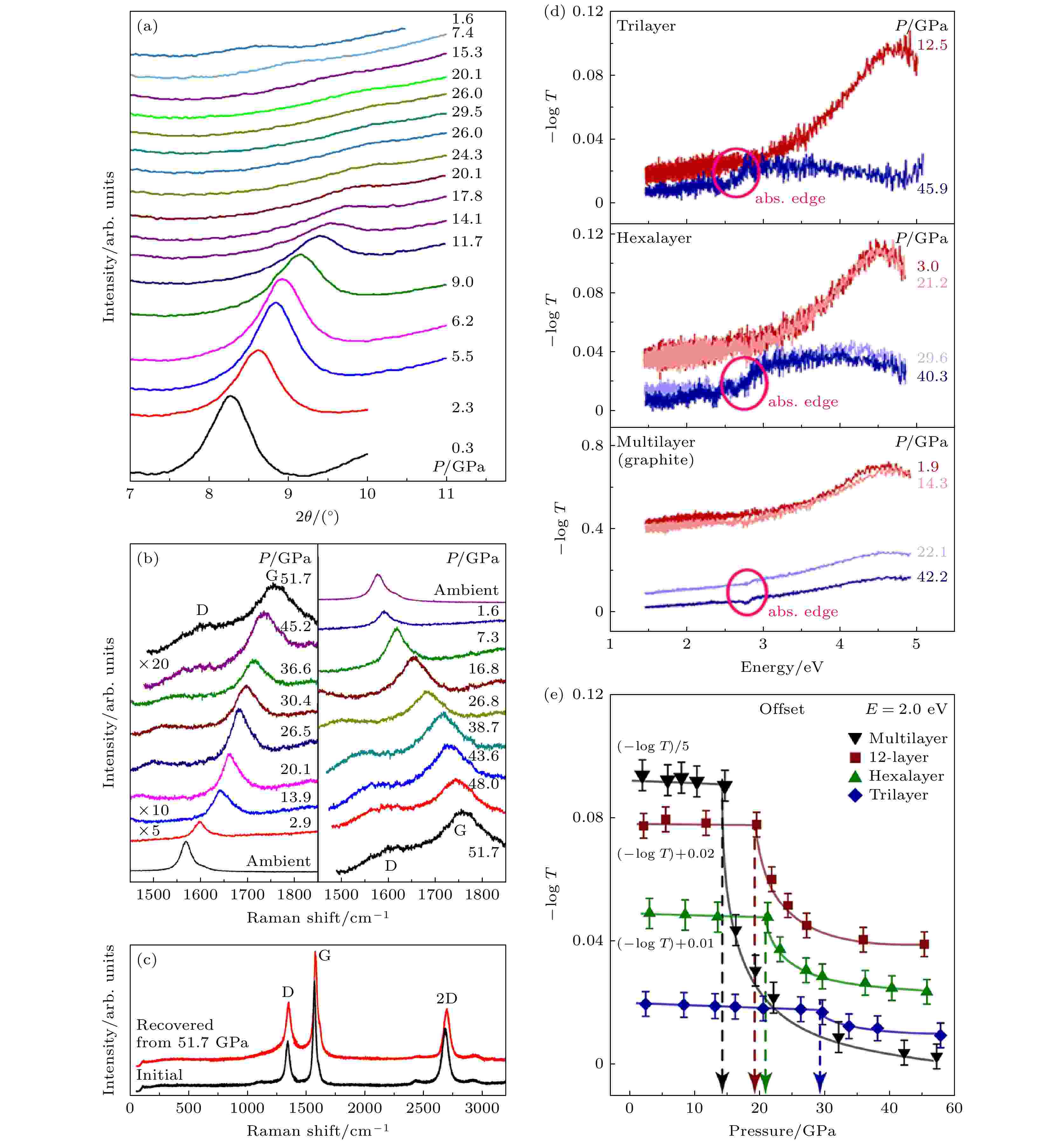

二维材料因其优异的光电性能在基础科学探索与光电子学、能源存储和转换器件等未来技术应用中展现出巨大的潜力, 成为凝聚态物理和材料科学领域的前沿热点. 二维材料独特的层状结构使其物理性能极易受外场的影响. 高压技术作为一种高效、连续且清洁的调控手段, 可以通过压缩原子间距、增强层间耦合, 甚至诱导结构相变, 进而实现对二维材料结构的精准调控以及光电性能的优化提升. 本文以石墨烯、过渡金属二硫族化合物、二维金属卤化物钙钛矿等为例, 结合金刚石对顶砧高压装置以及原位高压表征技术, 重点探讨了它们在高压下的结构演化规律与光电性能调控机制, 并指出了这一新兴研究领域所面临的挑战和机遇, 以期为新型高性能功能材料的开发和实际应用有所启发.

编辑推荐

2025, 74 (20): 206201.

doi: 10.7498/aps.74.20250912

摘要 +

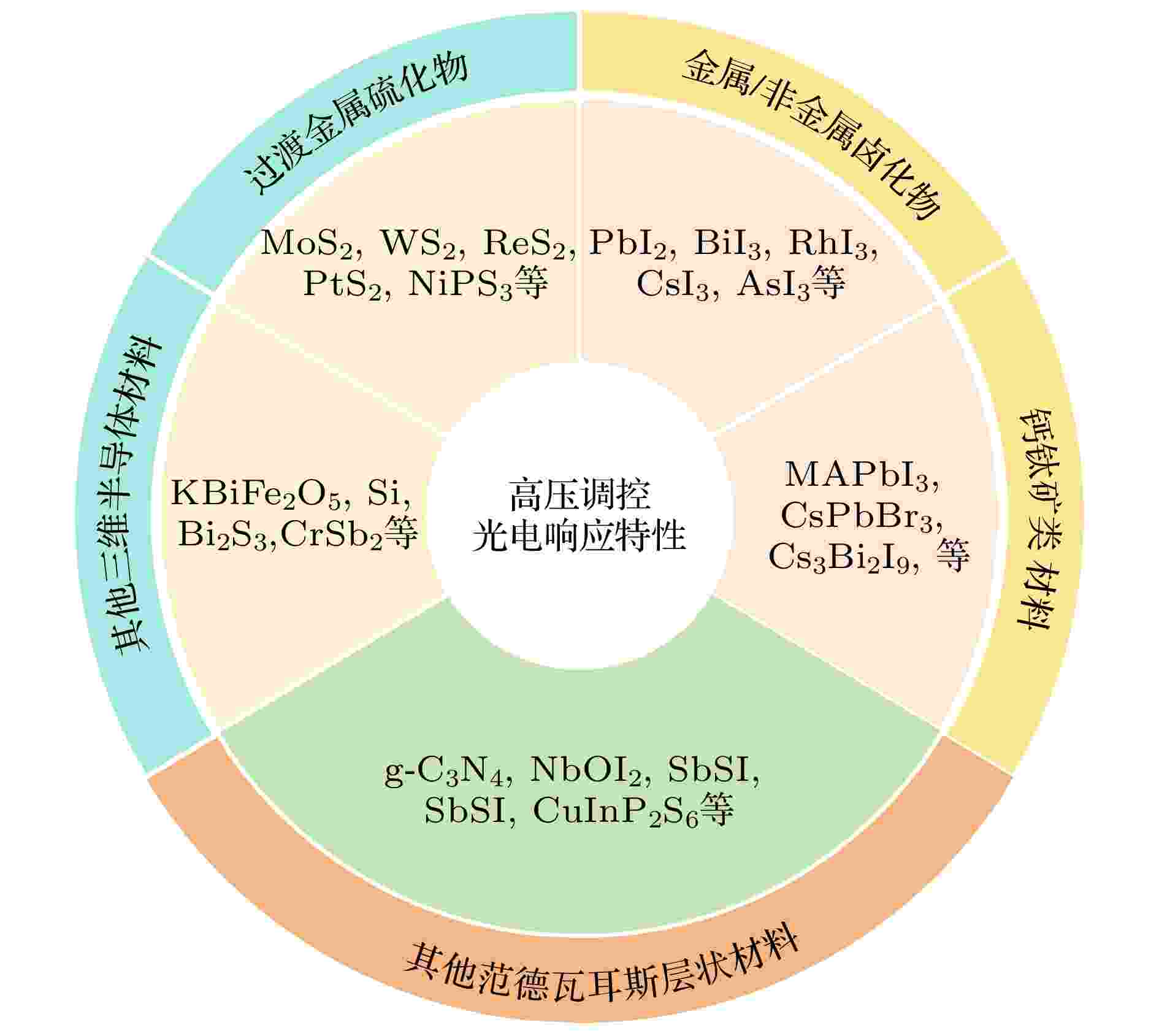

光电子技术领域的快速发展对半导体材料在光电特性上提出了更高要求, 推动了对更加高效、可控的调控手段的深入探索. 高压技术作为一种“干净”的外场调控手段, 能够有效地调控材料晶体结构与电子态, 激发新奇物理现象, 实现性能的优化. 近年来, 高压技术在光电功能材料领域迅速崭露头角, 为光电特性的优化提供了全新视角, 展现出不俗的研究价值和应用潜力. 本文概述了近年来二维过渡金属硫化物、金属与非金属卤化物等材料体系在高压条件下光电响应特性演化的研究进展. 总结了高压对材料晶体结构、电子能带、光谱响应拓展、自驱动响应、极性反转等效应的影响规律, 分析了结构与性能的内在关联, 并探讨了高压调控所揭示的新机制和新效应. 最后, 针对当前压力调控光电特性领域存在的科学问题与技术瓶颈, 提出了未来可能的研究方向与前景, 以期为开发新型高性能光电器件提供理论基础和实验依据.

专题: 二维材料与未来信息器件

编辑推荐

2025, 74 (20): 207102.

doi: 10.7498/aps.74.20250890

摘要 +

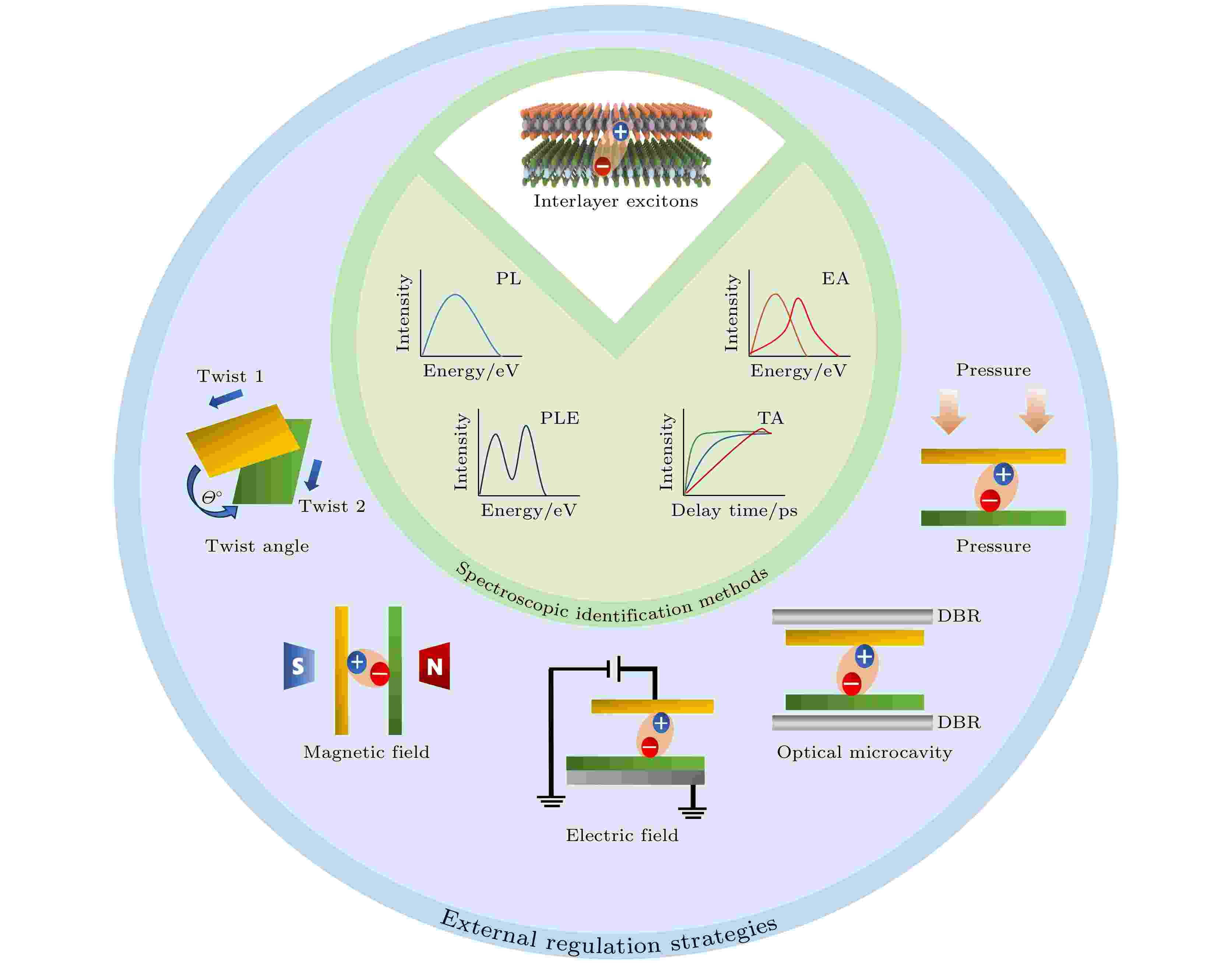

层间激子是由范德瓦耳斯异质结构中相邻材料层内的电子与空穴通过库仑作用束缚形成的激子, 通常表现出空间间接性, 因而具有较大结合能、长寿命及主要沿垂直方向分布的电偶极矩, 在低维激子物理与新型光电器件研究中具有重要意义. 过渡金属二硫族化合物异质结构因其天然的能带对齐特性成为理想研究平台. 本文综述了层间激子的形成机制与判定方法, 总结了在典型能带结构下激子的能量分布、空间归属与态属性, 并归纳了光致发光光谱分析、瞬态吸收和电调制吸收等表征手段的识别特征. 在此基础上, 系统梳理了电场、磁场、光场、应力、扭转角等外部条件对激子能级、复合行为与光谱特征的调控规律, 并介绍了温度变化、多激子作用和多层堆叠结构等辅助策略, 揭示了层间激子的行为受能带结构、界面耦合影响及局域势场共同作用的复杂性, 对构建可控激子态与激子功能器件具有重要意义, 有望推动其在低功耗逻辑、量子光源与集成光电子芯片等领域的实际应用.

仪器与测量

编辑推荐

2025, 74 (20): 200401.

doi: 10.7498/aps.74.20250852

摘要 +

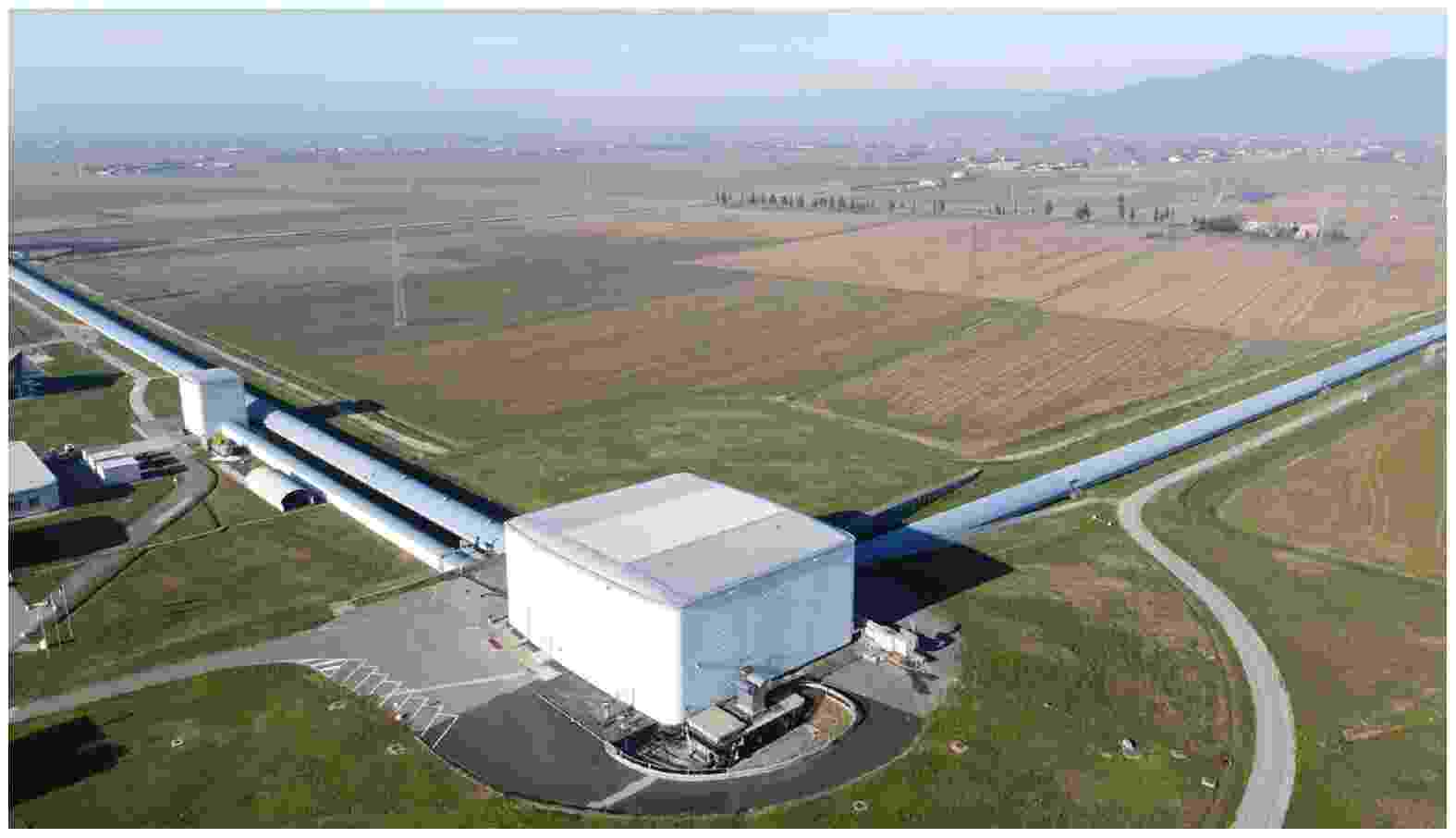

地基激光干涉引力波探测器不仅首次发现引力波、开创了一个观测天文学的全新分支—引力波天文学, 同时也是物理学相关领域前沿科学与先进技术的成功典范. 为了实现引力波探测的目标, 使引力波成为一个常态化的天文观测手段, 全球主要地基引力波探测器经历了持续数十年的技术升级与改造. 本文重点介绍LIGO, Virgo和KAGRA等探测器的升级历程, 详细分析关键技术改进, 包括激光功率增强、悬挂与隔振系统优化以及量子噪声抑制等方面的进展. 这些技术进步显著提升了探测器在10至几千赫兹的灵敏度, 从而成功探测到数以百计的致密天体并合引力波信号. 展望未来, 第三代地基引力波探测器的建设将大幅度拓展引力波的探测能力, 为物理学和天文学研究开辟新的视野.

综述

编辑推荐

2025, 74 (20): 208101.

doi: 10.7498/aps.74.20250830

摘要 +

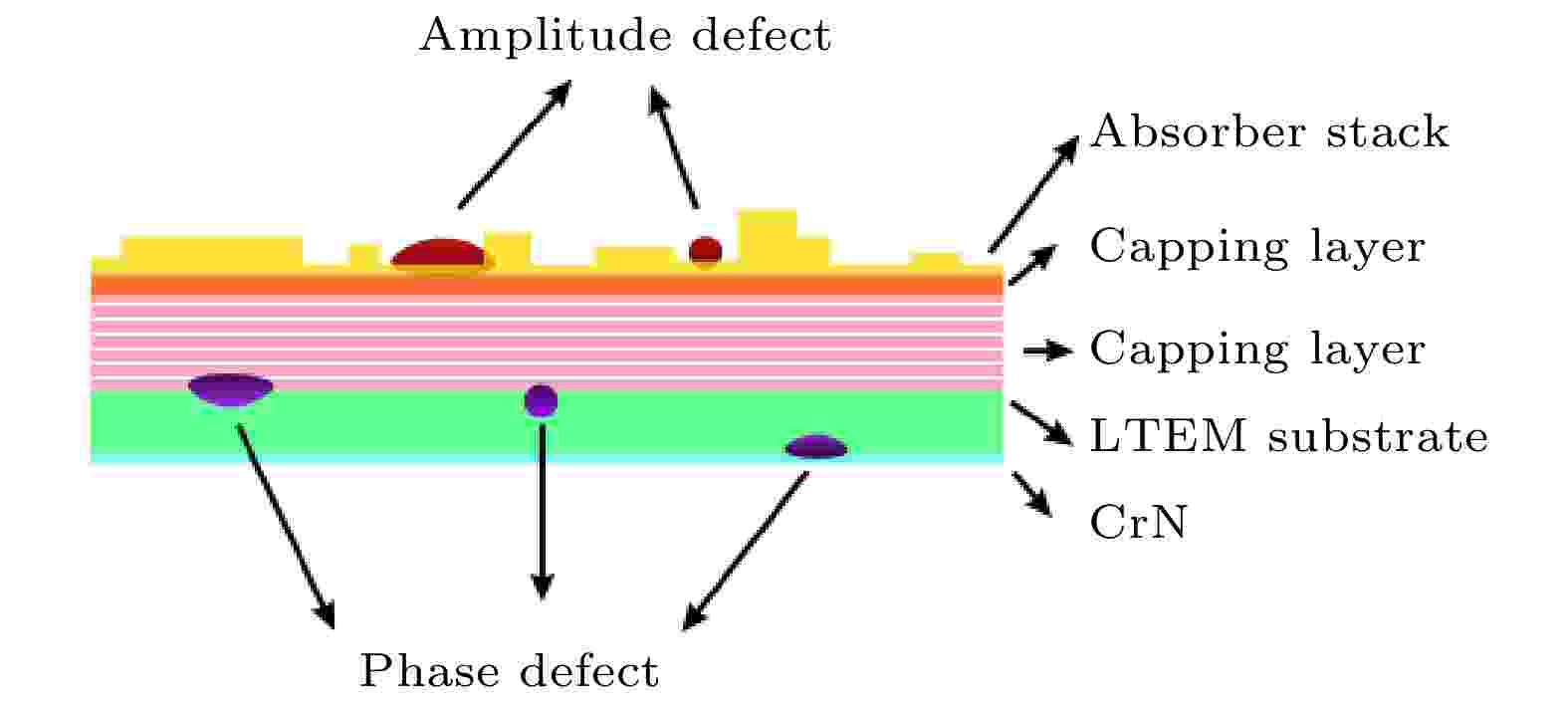

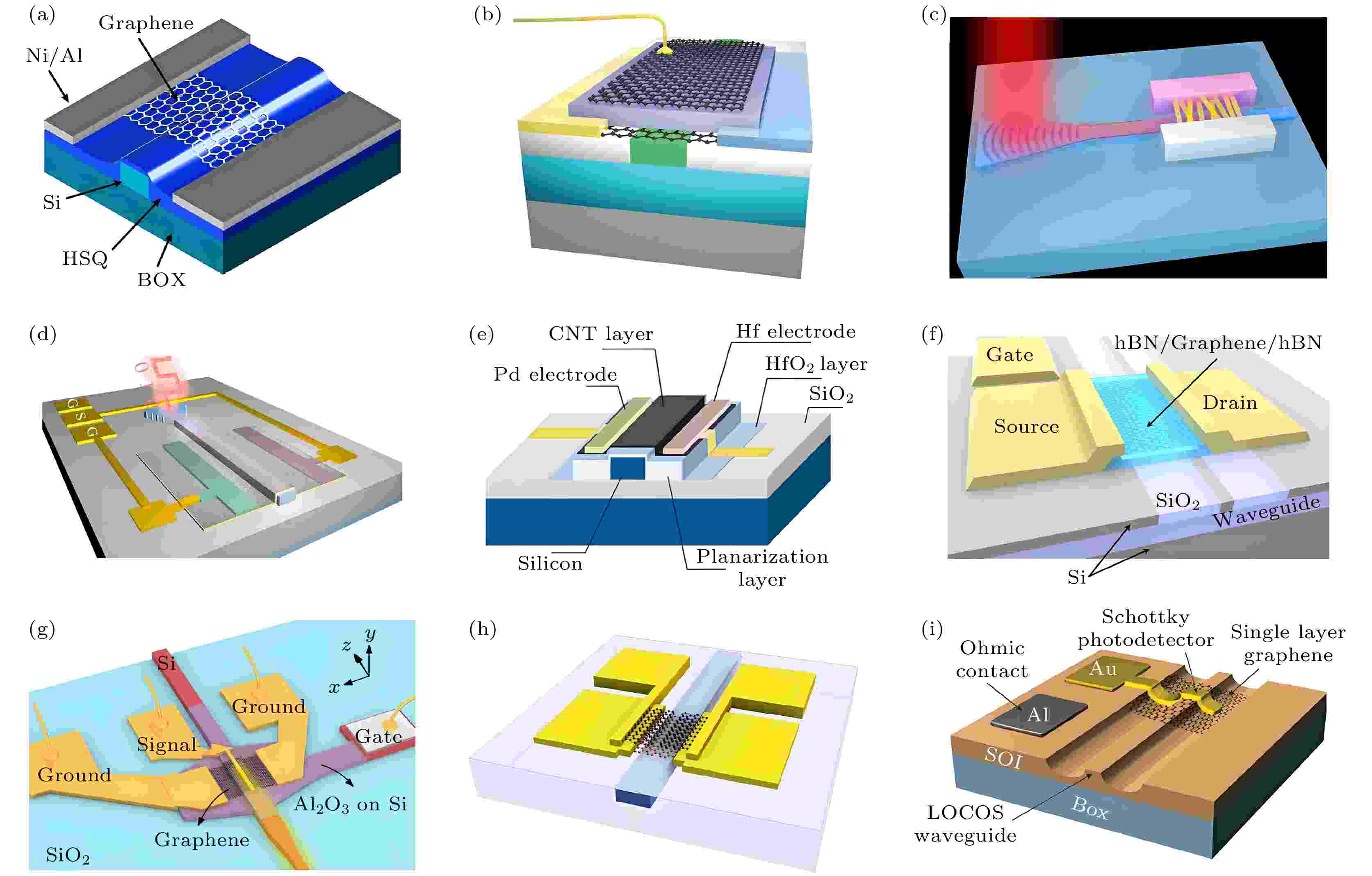

碳基材料因其独特且优异的光、热、电、磁、力等物理特性在红外光电探测领域备受关注, 这些特性使其在通信、军事、成像、能源、生物等领域具有广泛的应用前景. 然而, 在面向工程化应用的实际场景中, 碳基材料仍面临诸多挑战, 如富勒烯、石墨烯和单根碳纳米管在红外波段吸收弱、灵敏度不足、响应慢等. 碳基材料与波导集成, 一方面可限域光场, 有效抑制光传输的环境耗散, 提升光与物质的耦合效率, 从而提高探测器的信噪比、灵敏度、响应速度与工作带宽; 另一方面, 其工艺兼容CMOS加工工艺, 有望实现低成本、高密度集成, 可满足下一代红外光电探测器的发展需要. 本文围绕多种波导材料集成的碳基红外光电探测器展开综述, 详细介绍分析了器件的性能增强策略与发展瓶颈, 最后展望了波导集成的碳基红外探测器的发展方向.

总论

编辑推荐

2025, 74 (20): 200202.

doi: 10.7498/aps.74.20250982

摘要 +

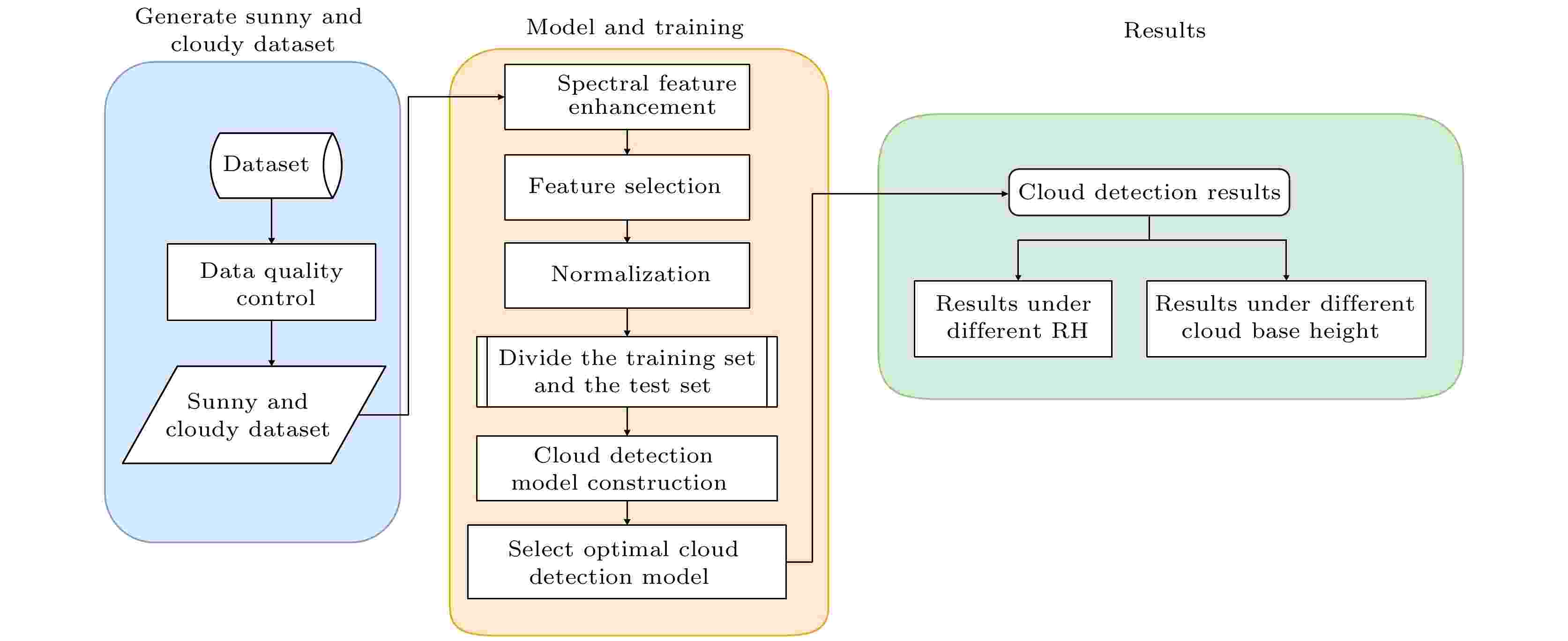

云是地基红外高光谱仪器探测大气的重要干扰源, 有效云检测不可或缺. 水汽干扰和高云识别精度低是云检测面临的两个关键挑战. 本文利用大气红外光谱探测仪(ASSIST)在云南丽江、西藏自治区墨脱和西藏自治区日土的观测数据, 分析了晴空和有云条件下的光谱特征差异, 并据此提出了一种光谱特征增强的机器学习云检测方法. 结合同步观测的激光雷达、气象站及全天空成像仪数据, 系统评估了该方法在不同相对湿度(RH)和不同云底高度(CBH)条件下的检测性能. 实验结果表明: 该方法与激光雷达检测结果的一致性高达97.61%. 在不同RH条件下, 该方法精度均优于使用原始光谱特征的方法, 尤其在RH > 70%时, 对晴空光谱的识别精度提升明显, 从86.01%提高至91.89%. 同样, 在不同CBH条件下, 新方法也展现出优于使用原始光谱特征方法的性能, 特别在识别3 km < CBH 5 km的中云和CBH > 5 km的高云时, 精度提升尤为明显. 当3 km < CBH 5 km时, 精度从95.45%提升至98.64%; 当CBH > 5 km时, 精度从87.5%提升至91.67%.

2025, 74 (20): 200301.

doi: 10.7498/aps.74.20250715

摘要 +

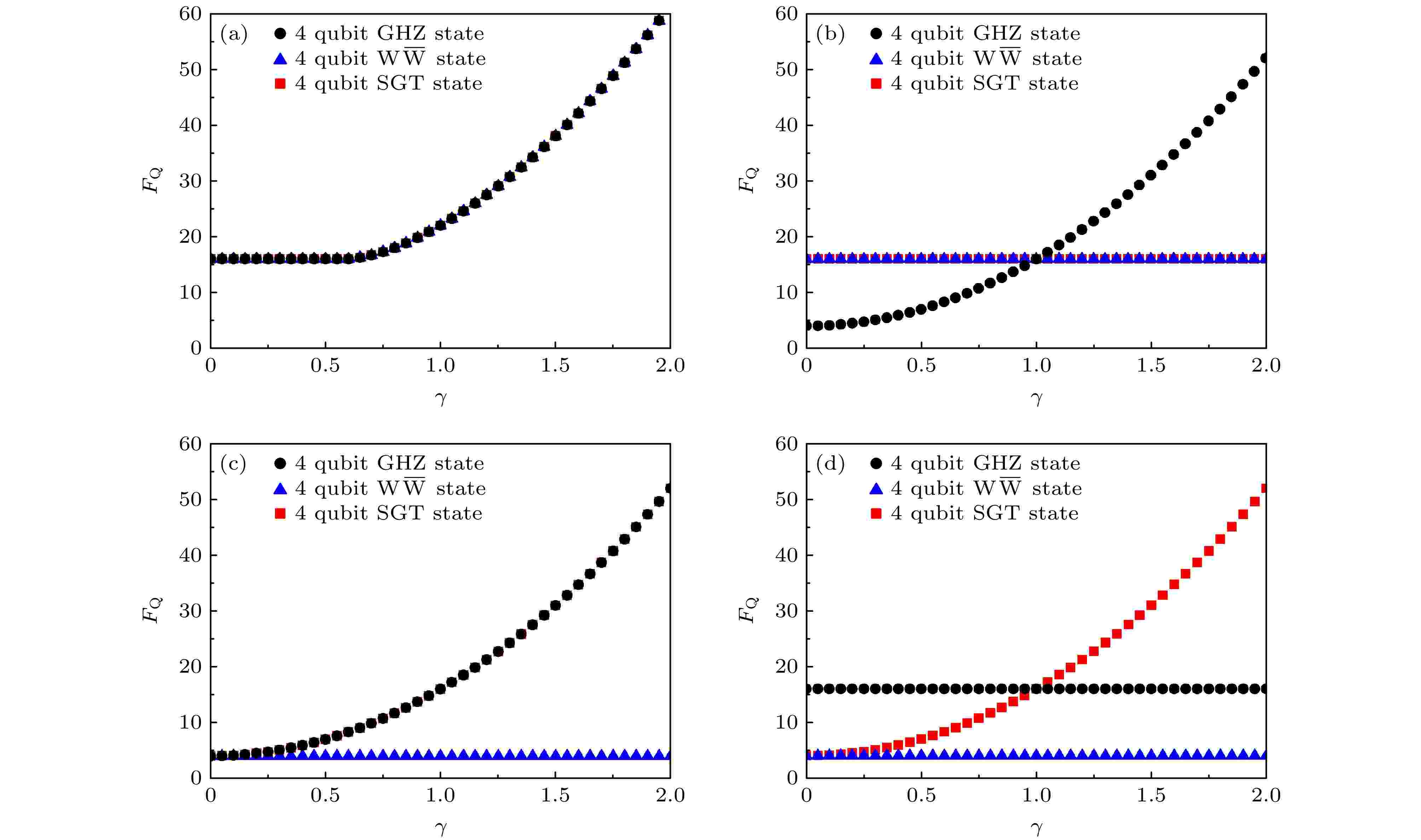

在量子信息领域, 不同纠缠态的判定与分类一直以来就是人们关注的重点课题. 本文借助实验上成熟可控的单轴旋转模型, 对常规局域操作下无法利用量子Fisher信息实现区分的3种特殊纠缠态(4比特GHZ态, 4比特${\mathrm{W}}\overline{{\mathrm{W}}}$态, 4比特SGT态)开展纠缠判定研究. 通过对3种量子态在单轴旋转模型下进行方向优化和相互作用强度调节, 实现了三者的量子Fisher信息区分. 另外, 还研究了4种环境噪声(即比特翻转信道、振幅阻尼信道、相位阻尼信道、去极化信道)对纠缠判定的影响. 结果显示, 在局域操作下, 4比特GHZ态的量子Fisher信息在4种噪声通道中随退相干参数p的变化明显区别于${\mathrm{W}}\overline{{\mathrm{W}}}$态和SGT态, 可以区分; 而${\mathrm{W}}\overline{{\mathrm{W}}}$态和SGT态的量子Fisher信息变化相同, 无法区分. 在单轴旋转模型下, 3种量子态的量子Fisher信息在4种噪声通道下的变化曲线互不相同, 可以明显区分. 需要注意的是, 在比特翻转通道中, 随着退相干参数p的变化, ${\mathrm{W}}\overline{{\mathrm{W}}}$态与SGT态的量子Fisher信息在中间区域($p \approx0.5$)有重叠, 无法区分. 本文的工作为多体系统的量子纠缠判定提供了一种新的思路.

2025, 74 (20): 200501.

doi: 10.7498/aps.74.20250954

摘要 +

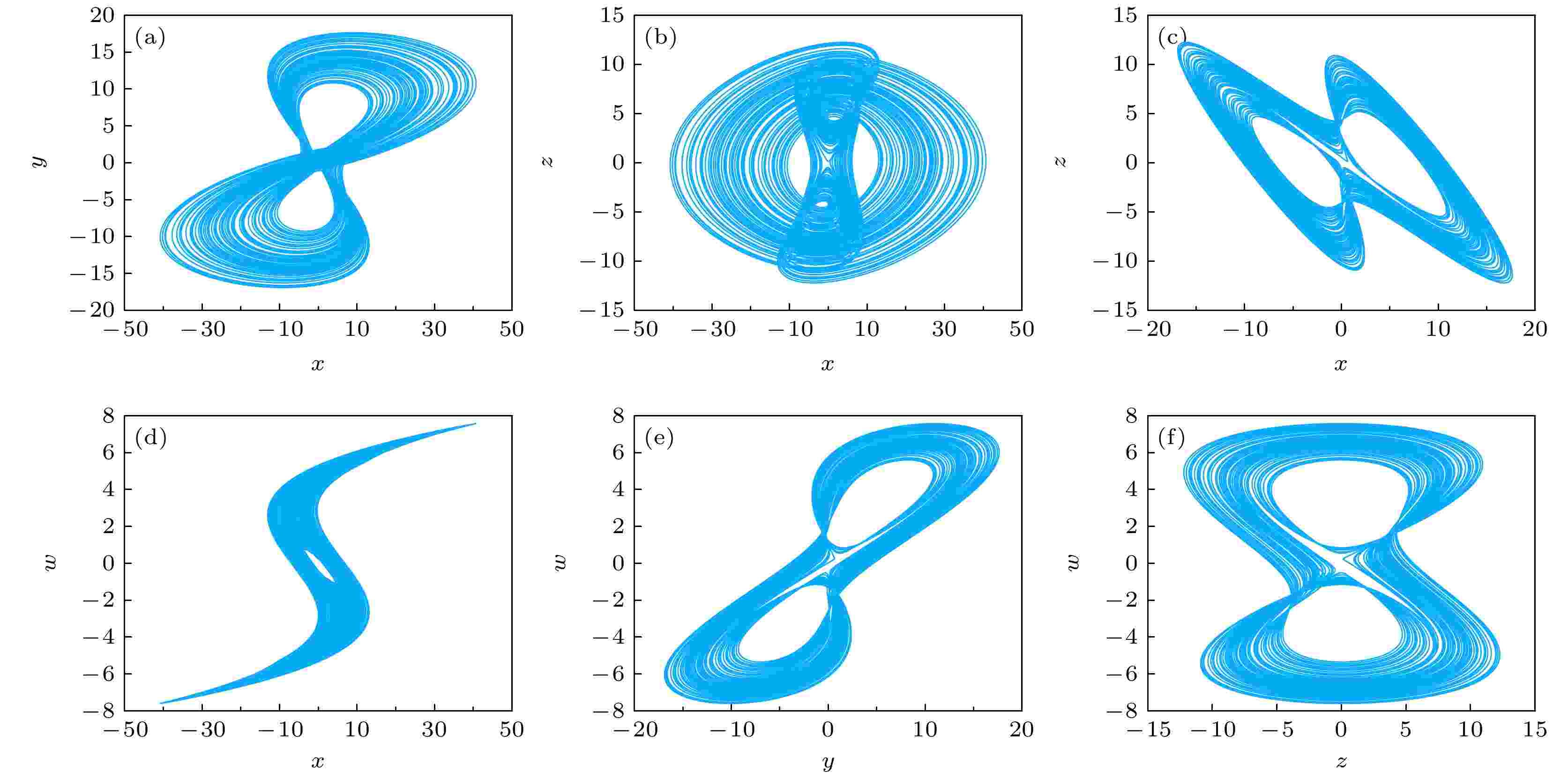

简单忆阻混沌系统的丰富动力学分析与预定义时间同步研究对充分认识系统动力学形成机制以及拓展混沌系统应用潜力有重要意义. 本文提出一种仅含单个非线性项的四维忆阻混沌系统模型, 旨在揭示系统在参数与初始条件变化下的多样动力学行为并实现高效预定义时间同步控制. 基于耗散性分析和Lyapunov指数量化, 结合参数分岔与多稳态研究, 揭示了该系统具有无穷多不稳定平衡点、同构与异构多稳态(点吸引子、周期吸引子与混沌吸引子)分布特征, 并发现通过调节忆阻器内部参数可精准实现信号的幅度控制, 从而为周期信号与混沌信号的有效调幅提供新的模型支撑. 针对该复杂动力学特性, 构建了包含线性与双向幂次非线性衰减项的预定义时间滑模面, 利用Lyapunov稳定性理论推导出误差系统在预设时间内收敛的一种新型的充分条件, 并设计了可调同步时间上界的双阶段滑模控制律. 数值仿真表明该系统能够在预定义时间内完成误差收敛, 且过程无超调或抖振, 具备高精度和强鲁棒性.

2025, 74 (20): 200601.

doi: 10.7498/aps.74.20251032

摘要 +

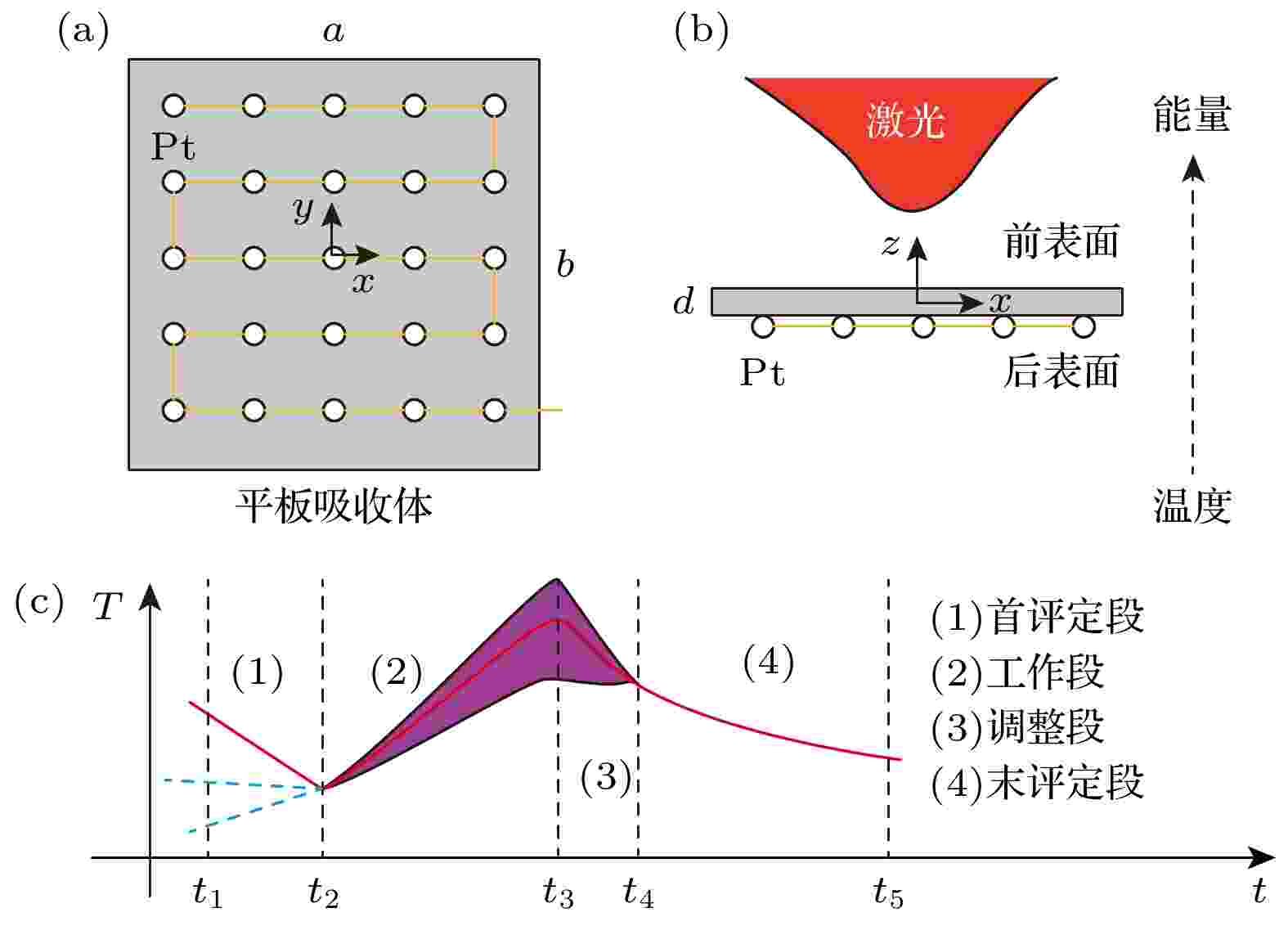

强激光到靶总能量测量对激光系统性能评价十分重要. 然而, 到靶光斑具有功率密度高、时空分布不均匀及光斑尺寸大等特点, 给总能量准确测量带来极大挑战. 瞄准大面积光斑总能量高精度测量需求, 本文发展了平板量热技术. 首先, 开展了激光加热平板物理过程研究, 得到了温度场变化解析解, 并基于此发现, 均匀排布的阵列温度传感器可显著缩短调整段时间; 然后, 针对传统能量反演算法中需要预热吸收体和可能受非均匀温度影响的问题, 提出了改进方法; 最后, 研制了平板测量装置, 开展了激光标定实验, 得到了系统的重复性2.7%和线性度0.3%, 合成标准不确定度为4%. 本文研究为平板测量技术在到靶总能量测量中的应用奠定了理论基础, 对装置的优化设计、好用易用性提升、能量高精度反演具有重要参考价值.

2025, 74 (20): 200602.

doi: 10.7498/aps.74.20250915

摘要 +

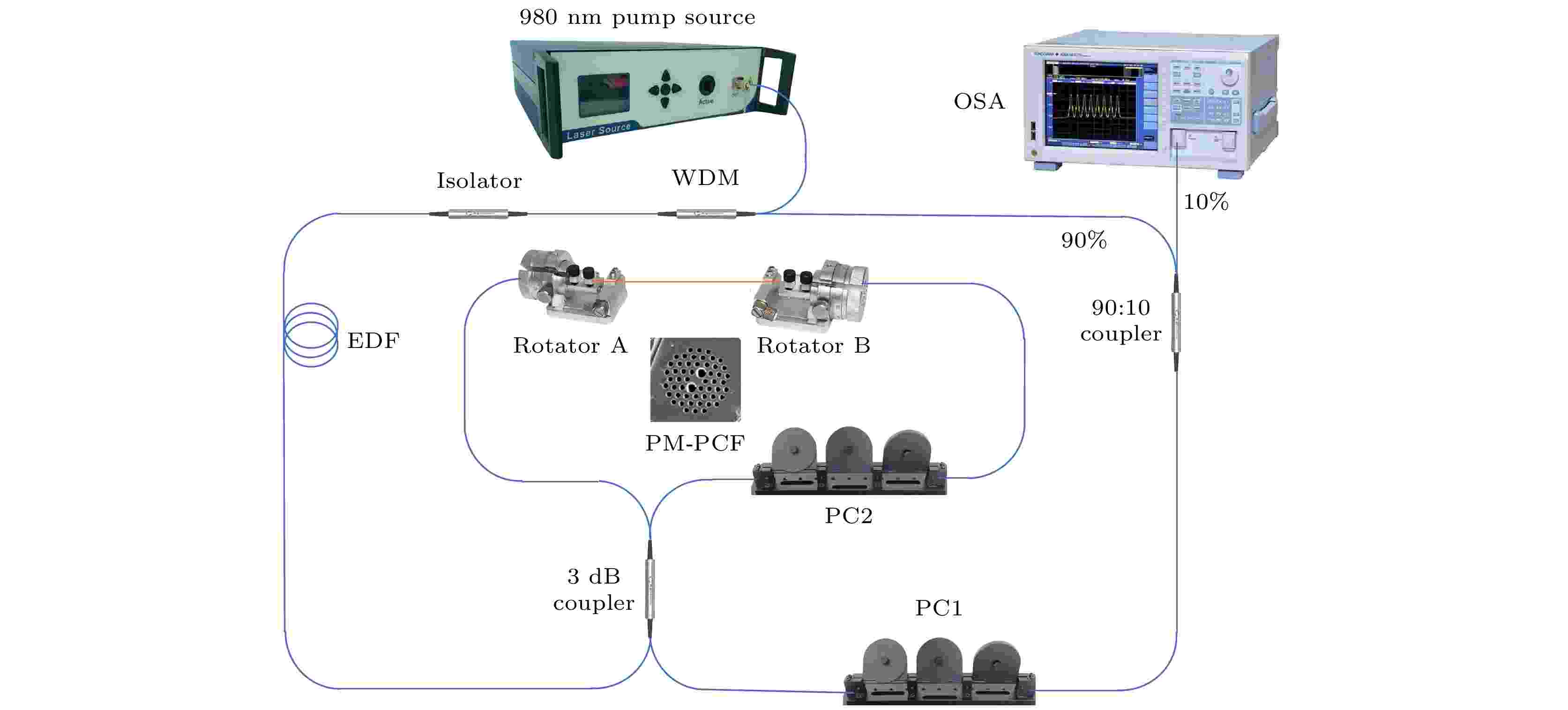

基于保偏光子晶体光纤提出并构建了一种掺铒光纤激光扭转传感器. 该传感器将基于保偏光子晶体光纤的Sagnac干涉仪引入掺铒光纤环形腔中作滤波器和扭转传感器件, 利用光纤激光器线宽窄、信噪比高的优势, 成功实现了高分辨率的光纤扭转传感器. 实验系统研究了激光器的输出特性及扭转响应特性. 研究结果表明, 该扭转传感器可以实现的最大线性测量范围可达480° (31.02 rad/m), 最大扭转传感灵敏度为0.032 nm/(°) (0.5 nm/(rad/m)), 分辨率高达0.681° (0.06 rad/m). 同时, 在20—95 ℃温度变化范围内, 该传感器随温度的变化量仅为4×10–3 nm/℃, 温度交叉敏感带来的扭转角度的测量误差仅为0.16 (°)/℃. 其温度稳定性和温度对扭转角度测量造成的误差分别为现有报道的2/73和40/333. 本文提出的光纤激光扭转传感器具有线性响应范围宽、分辨率高、温度稳定性好等显著优势, 在航空航天、医疗微创手术、机械结构形变感知等领域具有巨大的应用潜力.

2025, 74 (20): 200702.

doi: 10.7498/aps.74.20250824

摘要 +

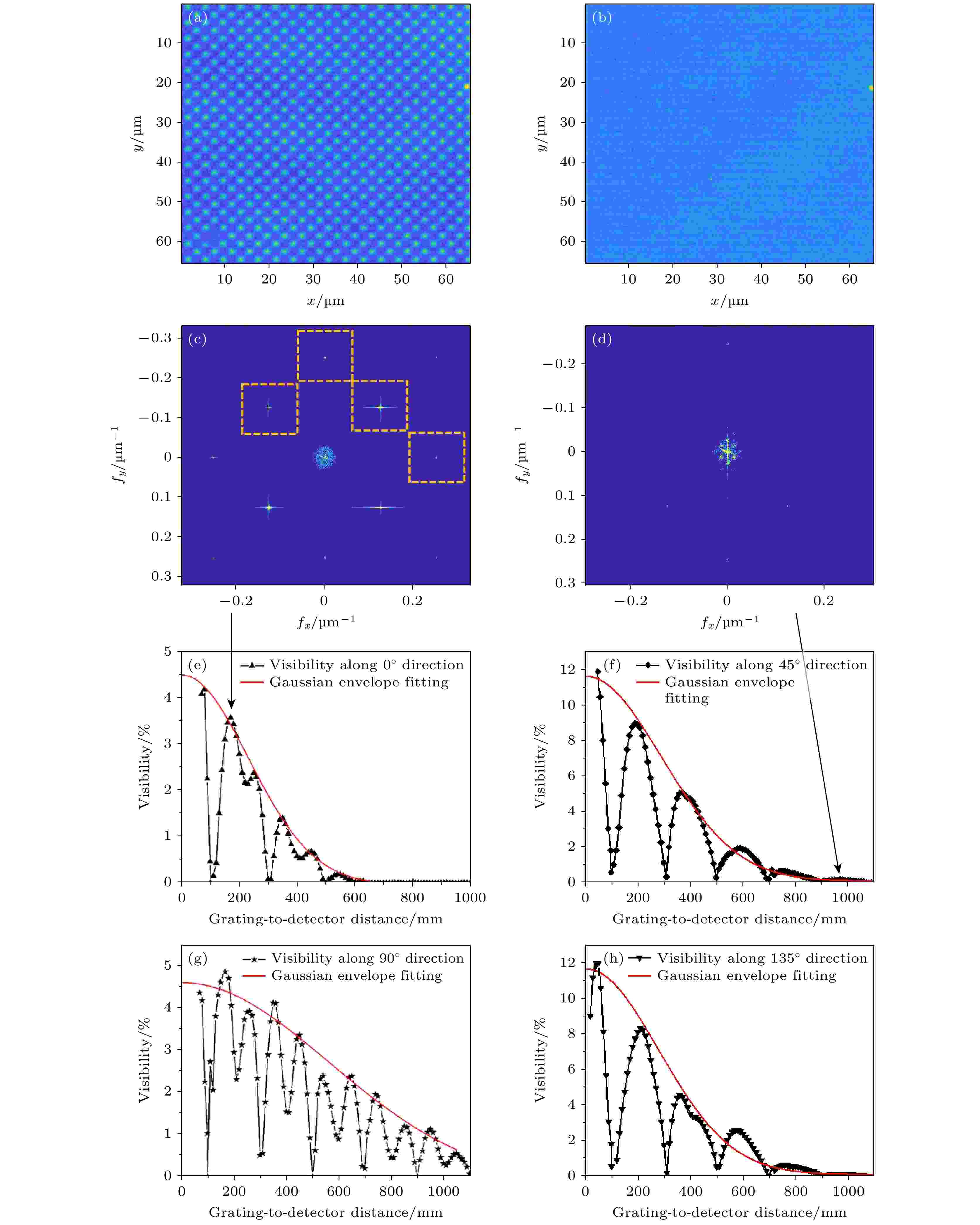

相干性作为前沿X射线研究技术的核心要素, 在过去二十年中推动了相干X射线衍射成像、X射线全息术等众多实验的蓬勃发展, 并推动了第四代同步辐射光源与硬X射线自由电子激光的建设. 为了实现对同步辐射光束线相干性及光源尺寸的测量, 本文构建了基于二维单光栅干涉法的X射线测量系统, 深入探讨其测量原理与传播模型. 首先, 依据VanCittert-Zernike定理, 明确干涉点阵可见度与X射线空间相干度的内在联系; 其次, 运用单光栅 Talbot 自成像效应, 精确测量光栅平面处X射线空间相干长度, 并推导光源空间分布. 实验结果表明, 上海光源 X光学测试线弯铁光源相干长度为4.2 μm(H)×13.8 μm(V) @15 keV, 光源尺寸为 124 μm(H)×38 μm(V). 该技术能够同时测量水平和垂直方向的相干长度, 有助于识别X射线源相干区域形状, 也可用于评估X射线光学器件的相干保持能力, 为X射线相干性研究提供了新的有效途径.

核物理学

编辑推荐

2025, 74 (20): 202101.

doi: 10.7498/aps.74.20250898

摘要 +

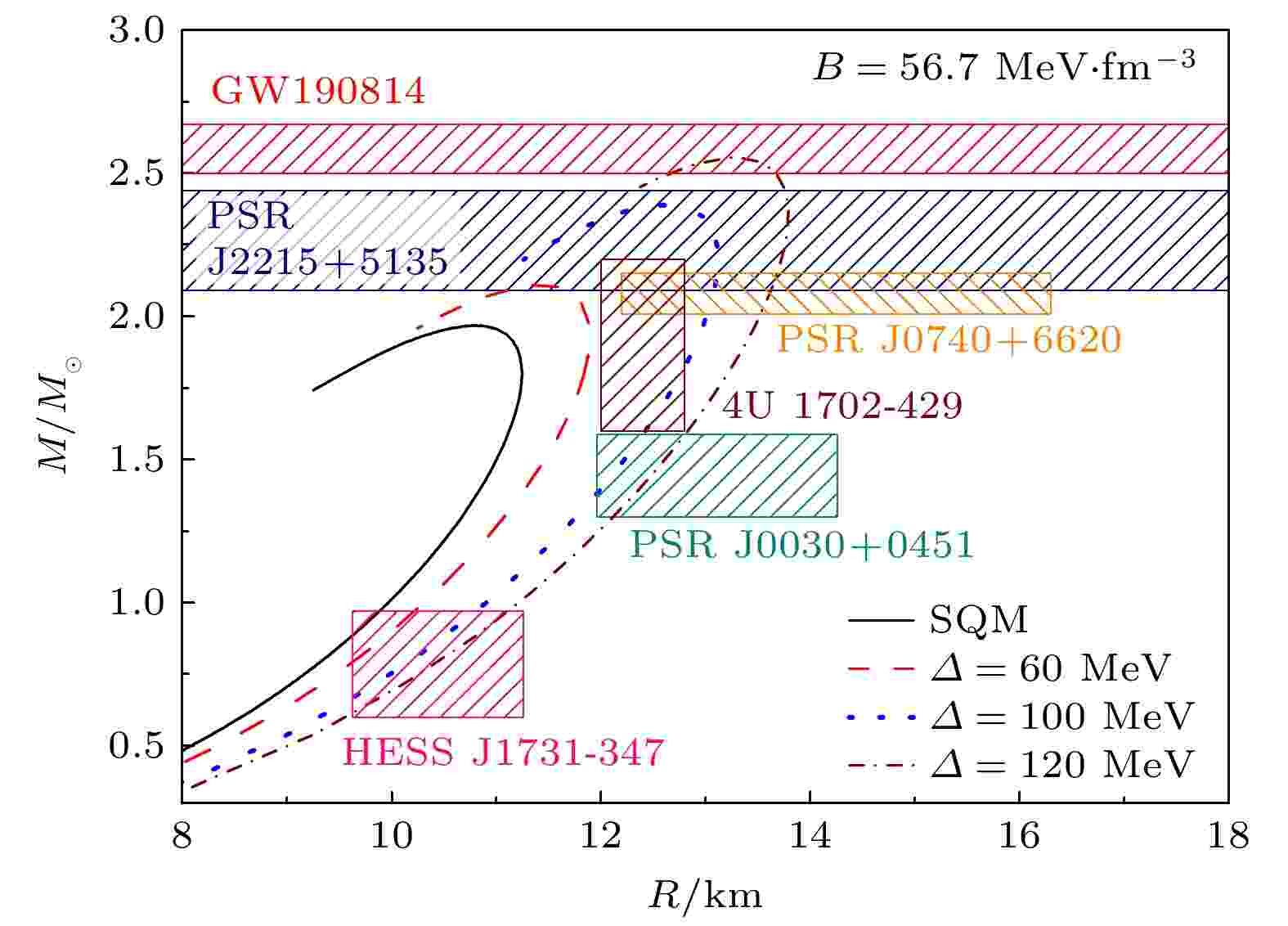

基于MIT袋模型计算了零温与强磁场下奇异夸克物质与色味锁夸克物质的热力学性质. 发现色味锁态下夸克物质的热力学性质受色味锁夸克物质的能隙常数、磁场强度影响很大, 特别是物态方程会随着能隙常数的增加而变硬, 压强随着磁场强度的增加而呈现明显的各向异性. 结果表明色味锁态下基于MIT袋模型的夸克星质量半径曲线可以通过多个目前实验估测的脉冲星质量-半径区域, 色味锁夸克星的最大质量会随着能隙常数的增加而增大. 强磁场下色味锁磁星的质量与磁星内部磁场强度与方向的分布关系紧密, 星体物质的多方指数会随着星体质量的增加而减小.

原子和分子物理学

编辑推荐

2025, 74 (20): 203101.

doi: 10.7498/aps.74.20250959

摘要 +

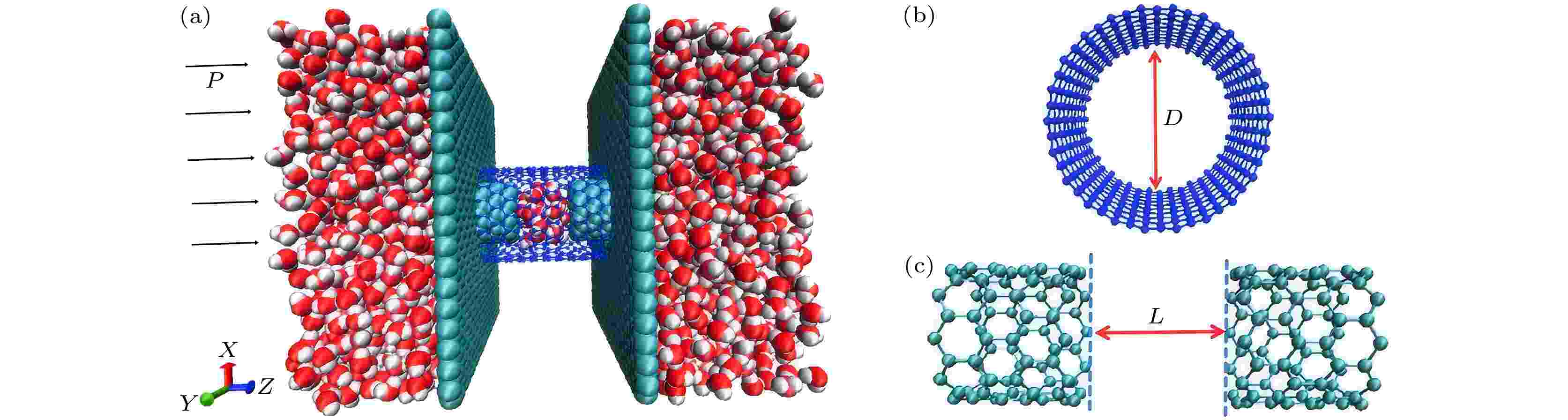

在大裂隙的断裂纳米管的连接处存在断裂的水桥, 这使得水分子难以通过断裂纳米管. 即使在断裂纳米管内施加较强的压强差, 水分子依然难以通过某些断裂纳米管. 修复断裂纳米管连接处的水桥是实现断裂纳米管内水传输的关键. 目前模拟证实施加匀强电场或太赫兹电场能够修复大裂隙断裂纳米管连接处的水桥. 但这些方法是被动式修复断裂纳米管连接处的水桥, 一旦关闭电场, 裂隙位置会复现断裂的水桥. 本文提出了在大裂隙纳米管外同轴包覆一条完整的纳米管的方法, 实现一种主动修复断裂纳米管连接处的水桥. 包覆纳米管的直径影响断裂纳米管内水分子的占据数、单位时间流量、运动速度及结构. 本文为修复断裂纳米管连接处的水桥提供了一种新的角度.

电磁学、光学、声学、传热学、经典力学和流体动力学

2025, 74 (20): 204101.

doi: 10.7498/aps.74.20250838

摘要 +

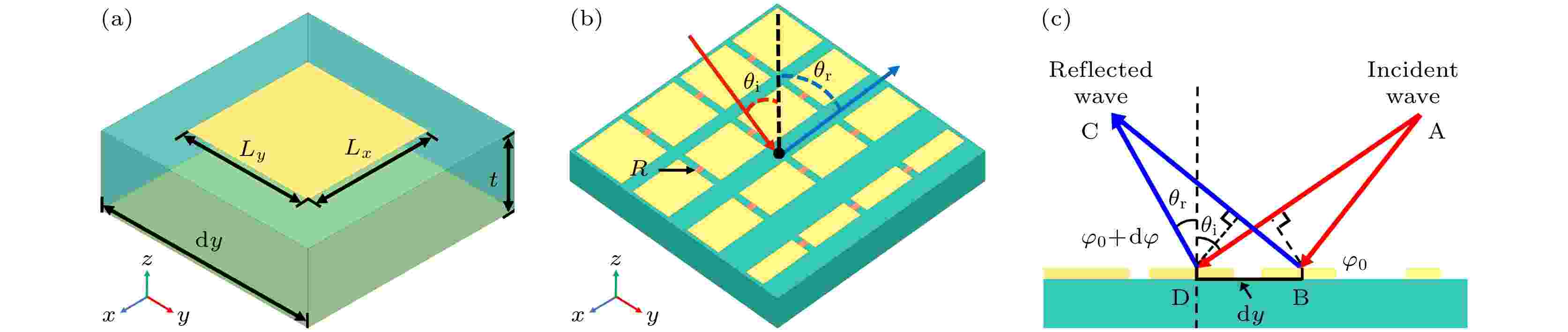

针对天线雷达散射截面(radar cross section, RCS)减缩设计难度大、优化耗时长等问题, 本文采用“先散射后辐射”的低RCS天线设计思路, 并基于混合机制实现天线的双极化RCS减缩, 提出了一种双极化低散射超表面天线, 克服了传统低RCS天线设计方法存在的弊端. 首先, 基于超表面的幅相调控特性设计了一款双极化低RCS超表面, 实现了对不同极化入射波的反射波束的独立调控; 然后, 在低RCS超表面的基础上, 通过借鉴传统贴片天线辐射结构, 对超表面结构进行局部调整并采用同轴馈电激励以实现天线辐射; 最后, 结合电流分布微调辐射结构, 快速优化天线辐射性能. 经过仿真和实验验证, 提出的天线不仅具有良好的辐射性能, 同时也能够实现带内带外双极化RCS减缩. 与传统低RCS天线设计方法相比, 本文采用的“先散射后辐射”逆向设计思路和提出的混合机制实现天线双极化RCS减缩的新方法, 有效化解了超表面天线紧凑结构带来的辐射与低散射耦合矛盾, 大大简化了低散射超表面天线的设计流程, 且设计的天线采用单层介质实现RCS减缩, 具有结构简单、紧凑、剖面低的特点.

2025, 74 (20): 204201.

doi: 10.7498/aps.74.20250804

摘要 +

针对单模光纤中四波混频-受激拉曼散射(FWM-SRS)强非线性耦合效应难以解析的问题, 本文提出了一种融合物理机理与神经网络的多尺度物理约束网络(MSPC-Net). 该模型通过将非线性薛定谔方程(NLSE)的频域残差作为物理约束项嵌入网络优化过程, 并设计多尺度空洞卷积模块融合局部细节、中程展宽及长程衰减特征, 实现了光谱成分分离与物理参数的联合高精度反演. 在250 m与500 m单模石英光纤实验中, MSPC-Net重建斯托克斯光谱的均方根误差(RMSE)分别低至0.014与0.0173, 较传统卷积神经网络降低超68%; 其频率偏移预测的平均绝对误差分别为0.03 nm和0.04 nm, 精度较现有方法提升约90%. 在信噪比(SNR)为6 dB的噪声环境下, MSPC-Net对FWM次峰信息的检测正确率高达95.3%, 伪峰率低于4.7%. 模型得益于物理约束的引导及轻量化结构设计, 在SNR = 15 dB噪声下RMSE增幅仅9.8%, 并具备良好的实时处理能力, 可部署于嵌入式设备, 为高功率光通信系统优化与分布式光纤传感提供高效解决方案. 本研究通过将严格物理规律与多尺度特征提取相结合, 有效解决了长距离光纤复杂非线性效应的解析难题, 显著提升了预测结果的理论符合度与噪声鲁棒性.

2025, 74 (20): 204202.

doi: 10.7498/aps.74.20250886

摘要 +

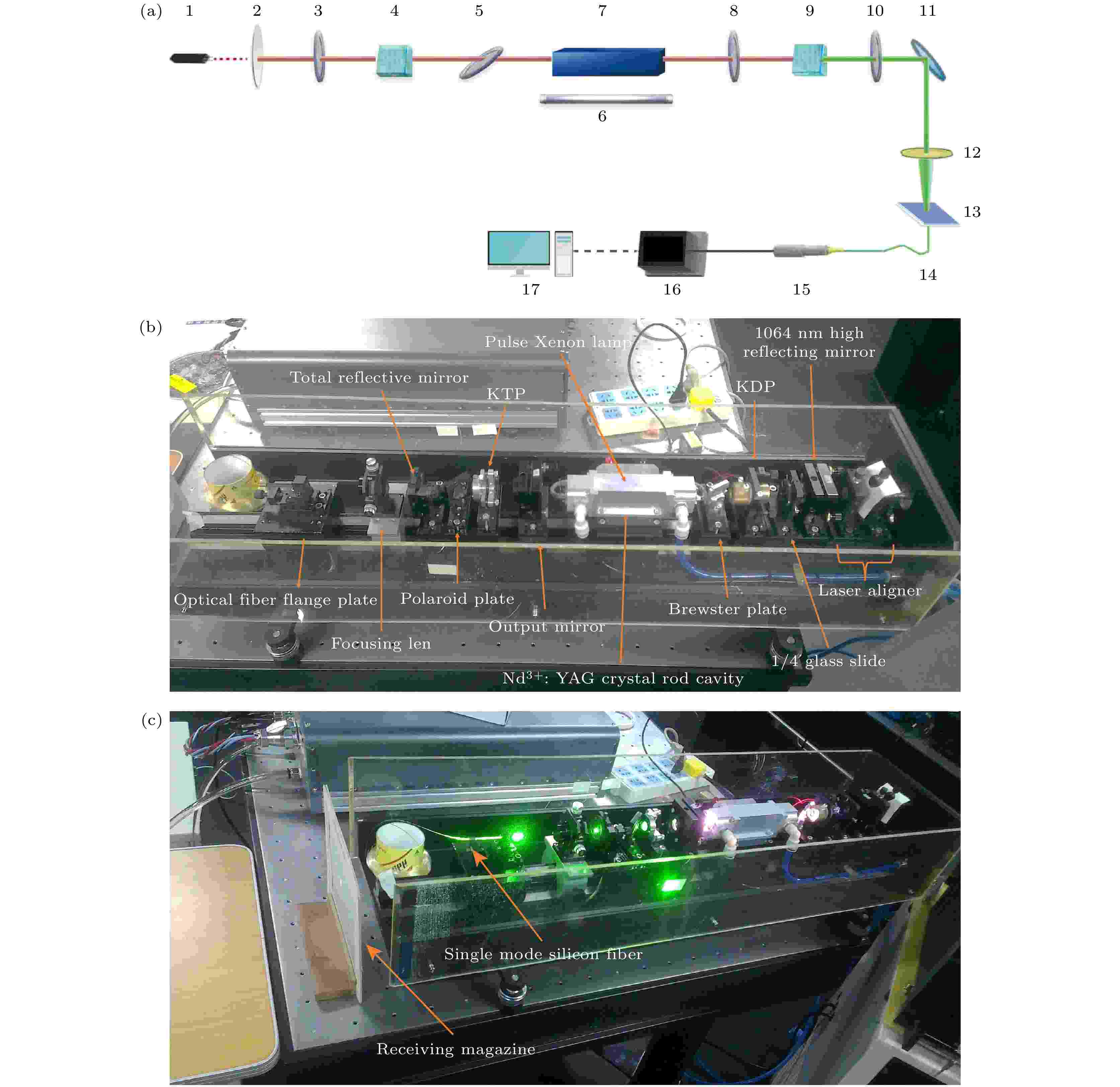

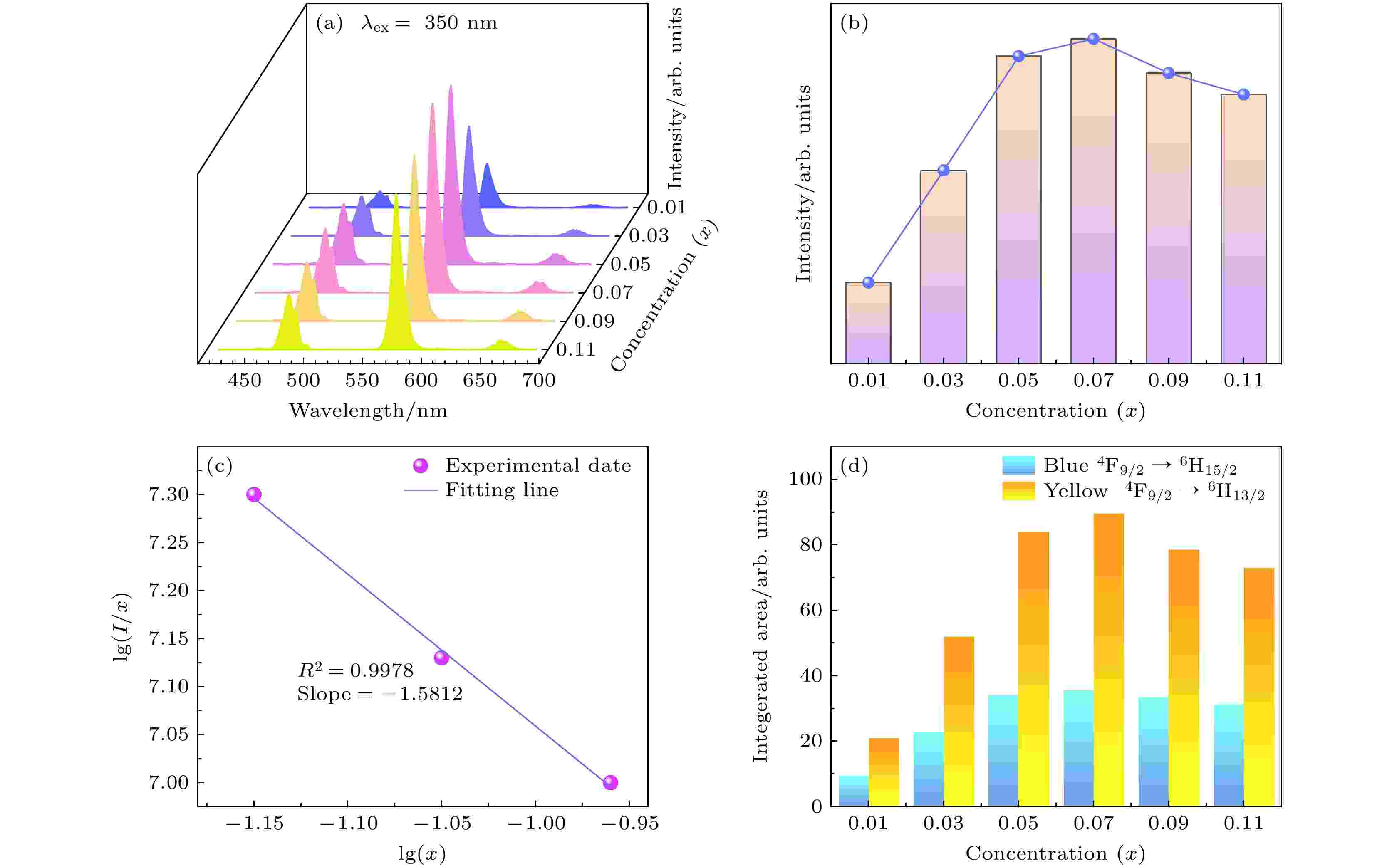

稀土离子掺杂荧光粉在照明、显示、防伪和光学测温等领域具有广阔的应用前景. 本文采用高温固相法制备了Ca7NaY(PO4)6: xDy3+ (x = 0.01—0.11)系列荧光粉. 通过X射线衍射和扫描电子显微镜对样品的晶体结构和微观形貌进行了表征, 并采用荧光光谱和荧光寿命衰减曲线对其发光特性和能量传递机制进行了系统研究. 在350 nm近紫外光激发下, 样品的发光强度随Dy3+掺杂浓度增加呈现先递增后递减的变化趋势, 在x = 0.07时达到最大值. Dy3+浓度增加导致非辐射跃迁增强, 荧光寿命逐渐降低. Ca7NaY(PO4)6: 0.07Dy3+在150 ℃高温下发光强度仍为室温时的87.6%, 展现出优异的热稳定性. 利用最佳样品与近紫外LED芯片封装所得白光LED器件性能优良, 其相关色温为5680 K, 色坐标位于(0.3275, 0.3883). 此外, 基于荧光强度比技术的温度传感特性研究表明, 该材料具备良好的光学测温潜力, 最大相对灵敏度达到1.72%/K. 结果表明, Ca7NaY(PO4)6: Dy3+荧光粉在固态照明及光学温度传感领域具有潜在的应用价值.

2025, 74 (20): 204701.

doi: 10.7498/aps.74.20250717

摘要 +

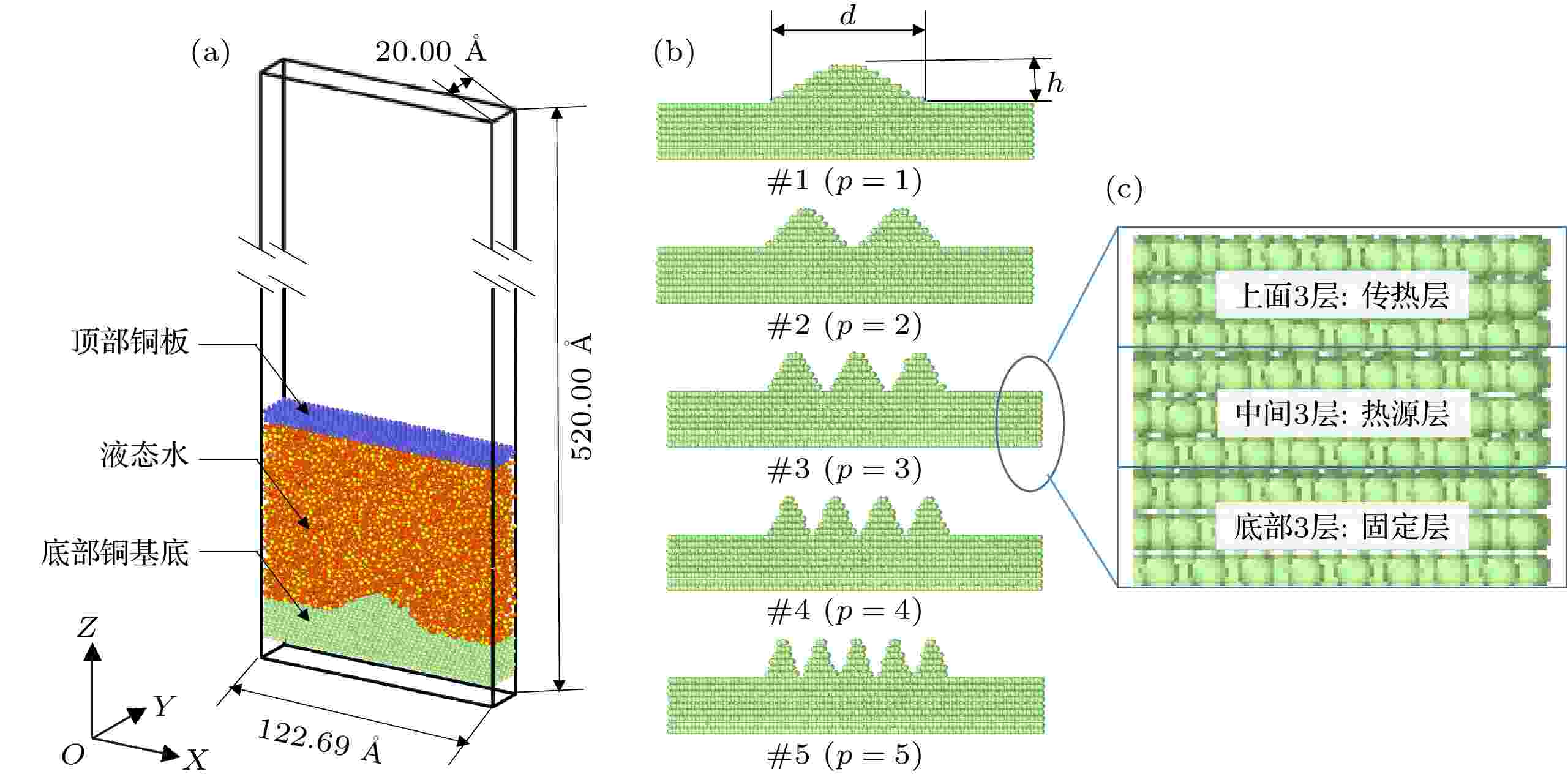

气泡成核在沸腾换热、微流控制设备中的气液分离以及生物医学中的气体传输等相变和流动过程中扮演关键角色, 易受表面润湿性能和粗糙结构的影响. 鉴于实验研究的局限, 本文采用分子动力学方法系统研究了具有不同润湿性能和不同数量纳米凸起的恒热流过热表面对水中气泡成核的影响规律和微观机制. 结果表明, 在相同表面润湿性能下, 随纳米凸起数量增加, 表面粗糙度增加, 气泡成核时间点提前; 对具有相同粗糙度的表面, 随表面亲水性增强, 气泡成核时间点提前; 在本文研究范围内, 具有最大粗糙度的亲水表面上水的气泡成核最早. 近壁面处水的密度和温度随时间的变化以及密度和温度的空间分布的分析表明: 由于热量积聚, 纳米凸起与底部平面连接拐角处最易成为气化核心. Kapitza热阻的计算结果表明: 亲水性越强的表面具有越低的固-液界面热阻, 越有利于气泡成核. 本文为理解气泡成核的微观机制及优化传热、传质和流体控制系统的设计提供了理论依据.

2025, 74 (20): 204702.

doi: 10.7498/aps.74.20250783

摘要 +

采用聚类连通法, 提取高速槽道湍流中强流向速度脉动与强温度脉动对应的拟序结构. 依据空间位置, 结构被划分为壁面附着型与壁面分离型. 部分壁面附着结构在尺度上呈现自相似性, 符合Townsend (1976)附着涡假设, 据此进一步细分为矮结构、自相似结构和高结构. 条件平均结果表明, 流向雷诺正应力和温度脉动在对数区满足对数率, 这一现象同样与附着涡假设相符合; 同时, 附着结构内速度脉动与温度脉动间仍保持强雷诺比拟关系. 基于RD (Renard-Deck)分解恒等式的分析显示, 低速高结构主导了壁面摩阻和热流的生成, 而高温高结构则在法向热流传输中起主要作用.

气体、等离子体和放电物理

编辑推荐

2025, 74 (20): 205205.

doi: 10.7498/aps.74.20250841

摘要 +

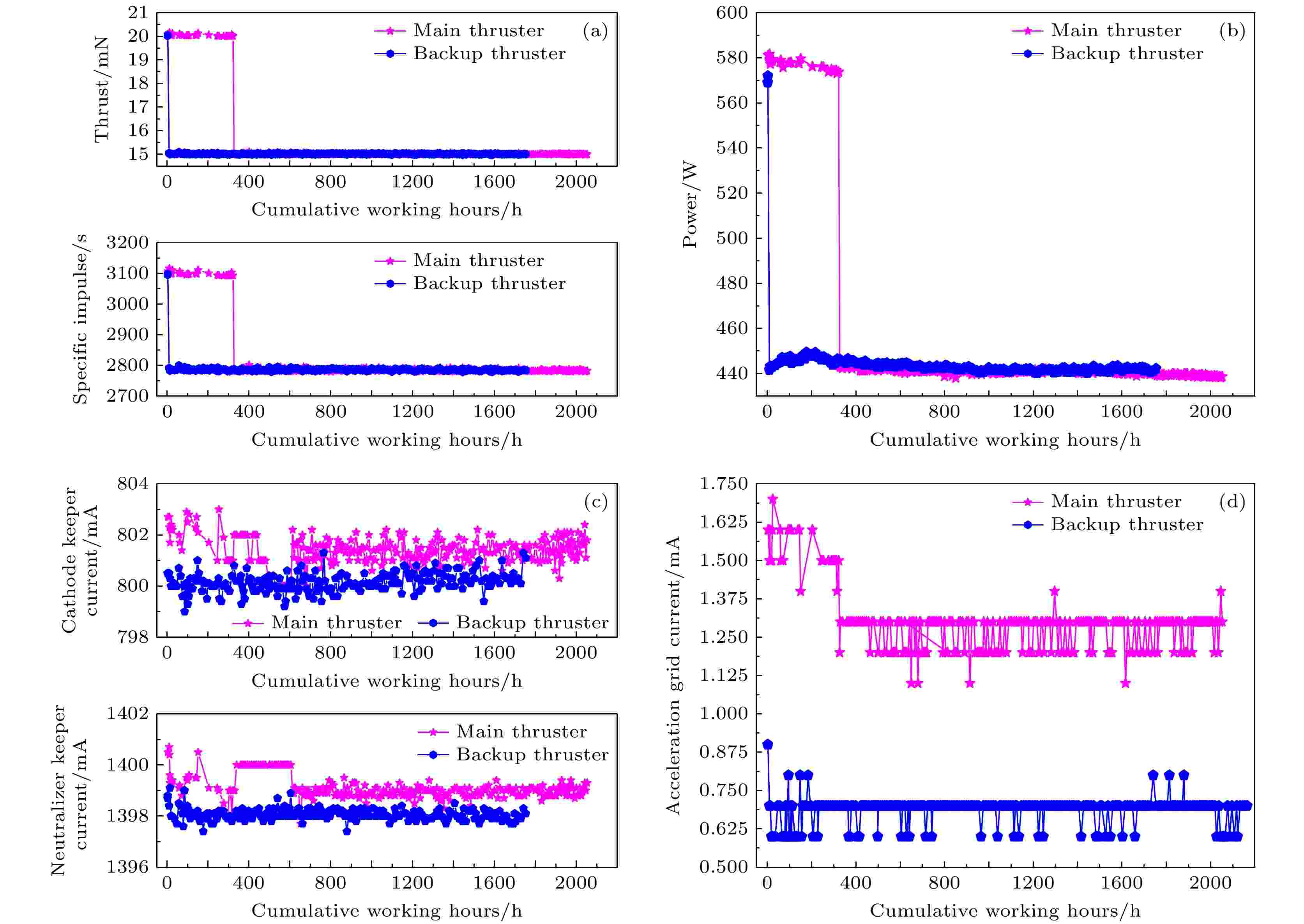

为满足重力梯度测量卫星无拖曳飞行任务和近地轨道高分辨率观测卫星精确维轨任务对离子推力器连续变推力能力及其高分辨率特性的应用需求, 对高分辨率宽范围变推力离子推力器开展了技术研究与应用验证. 基于Kaufman型离子推力器等离子体放电与离子束流引出两大关键物理过程之间的弱耦合性和相对分离性, 提出了发散场构型的宽范围变推力离子推力器技术方案, 开展了放电室宽范围放电稳定性设计、兼顾宽温域启动和高密度引出需求的凹球面离子光学系统构型设计以及空心阴极电流发射连续性设计等技术研究工作. 基于此, 完成了10 cm口径高分辨率宽范围连续变推力离子推力器的设计优化与地面性能评测, 并在2023年实现在轨飞行应用. 卫星在轨测试结果表明: 10 cm口径高分辨率宽范围连续变推力离子推力器可在98.3—585.3 W功率范围内实现1.39—20.05 mN的推力调节, 比冲保持在547—3056 s范围内, 与地面测试结果相当; 推力响应速率约为3 mN/s, 推力分辨率不低于15 μN, 较地面测试结果更佳. 相比同类型传统化学推进模式下的卫星轨道控制效果, 基于10 cm口径高分辨率宽范围连续变推力离子推力器的卫星维轨精度提高2个数量级, 有效保障了卫星在轨工程任务的实施.

封面文章

封面文章

2025, 74 (20): 206301.

doi: 10.7498/aps.74.20250960

摘要 +

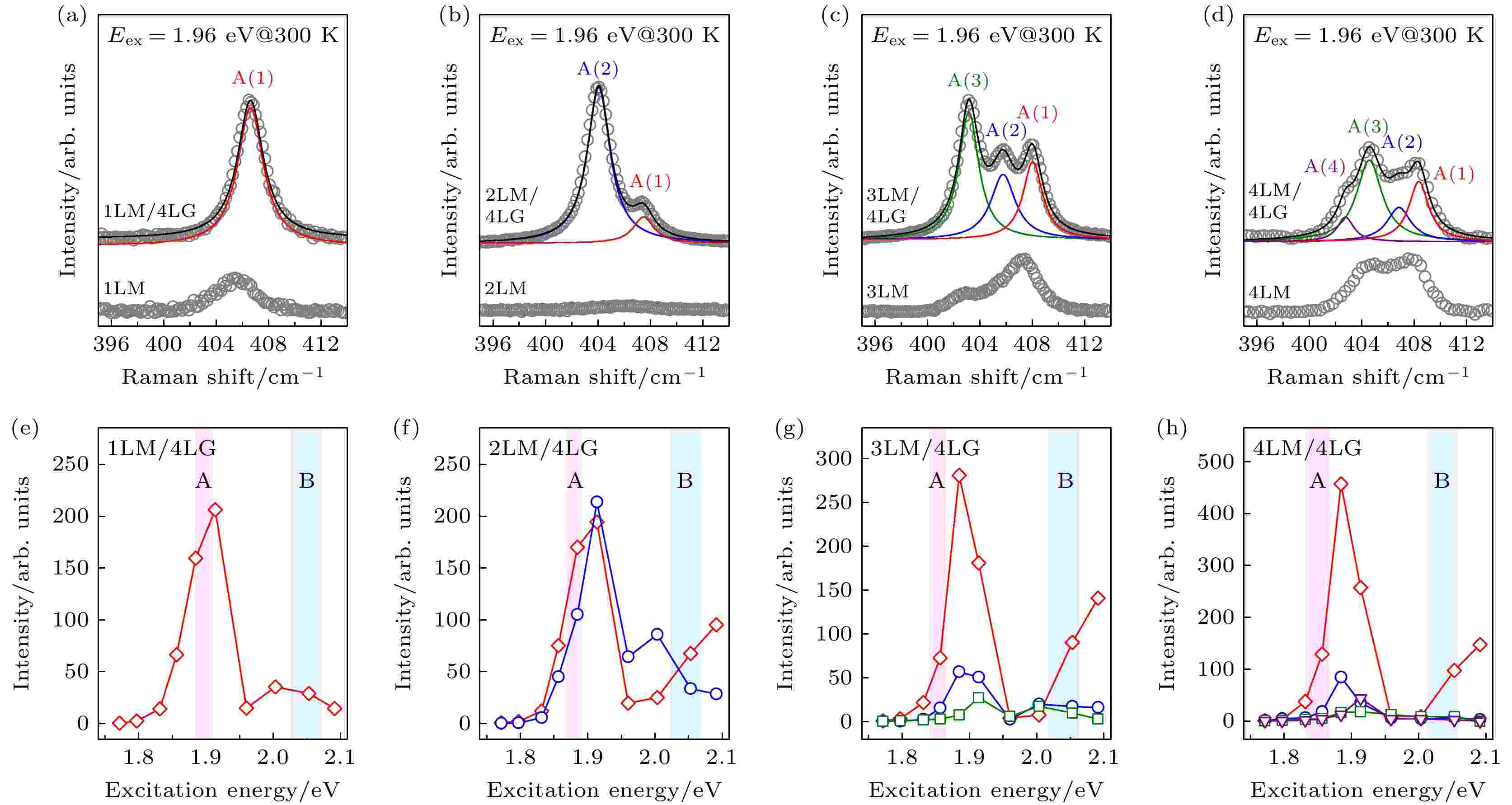

二维过渡金属硫族化合物(TMDs)中层内振动模的Davydov组分与其层间耦合密切相关. 尽管带边共振拉曼光谱能极大地增强TMDs拉曼峰的强度, 但Davydov组分的拉曼峰极易被带边光致发光信号所压制, 因此所有组分的拉曼峰在室温下难以同时被实验观测. 本文通过构建少层TMDs与石墨烯薄片的范德瓦耳斯异质结, 利用超低波数拉曼光谱证实了其良好的界面耦合质量并精准测定了其中TMDs和石墨烯薄片成分的层数. 利用带边共振拉曼光谱技术, 同时观测到了异质结中MoS2, MoSe2和WS2成分A模各Davydov组分的拉曼峰. 研究表明, 上述现象起源于三种机制的共同作用: 1)二维过渡金属硫族化合物成分的对称性降低, 可以激活A模Davydov劈裂红外禁戒模; 2)界面电荷转移可有效抑制荧光背景; 3)异质结中光激发载流子的非辐射弛豫有效抑制了TMDs成分的能带填充效应. 进一步研究发现, 界面耦合对异质结中TMDs成分层内振动模的微扰导致其A模频率整体蓝移. 本研究为二维材料范德瓦耳斯异质结的界面耦合与声子调控提供了研究范例, 并揭示了异质结成分层数、对称性破缺及界面耦合对异质结成分声子行为的协同调控机制.

凝聚物质: 结构、力学和热学性质

编辑推荐

2025, 74 (20): 206801.

doi: 10.7498/aps.74.20251021

摘要 +

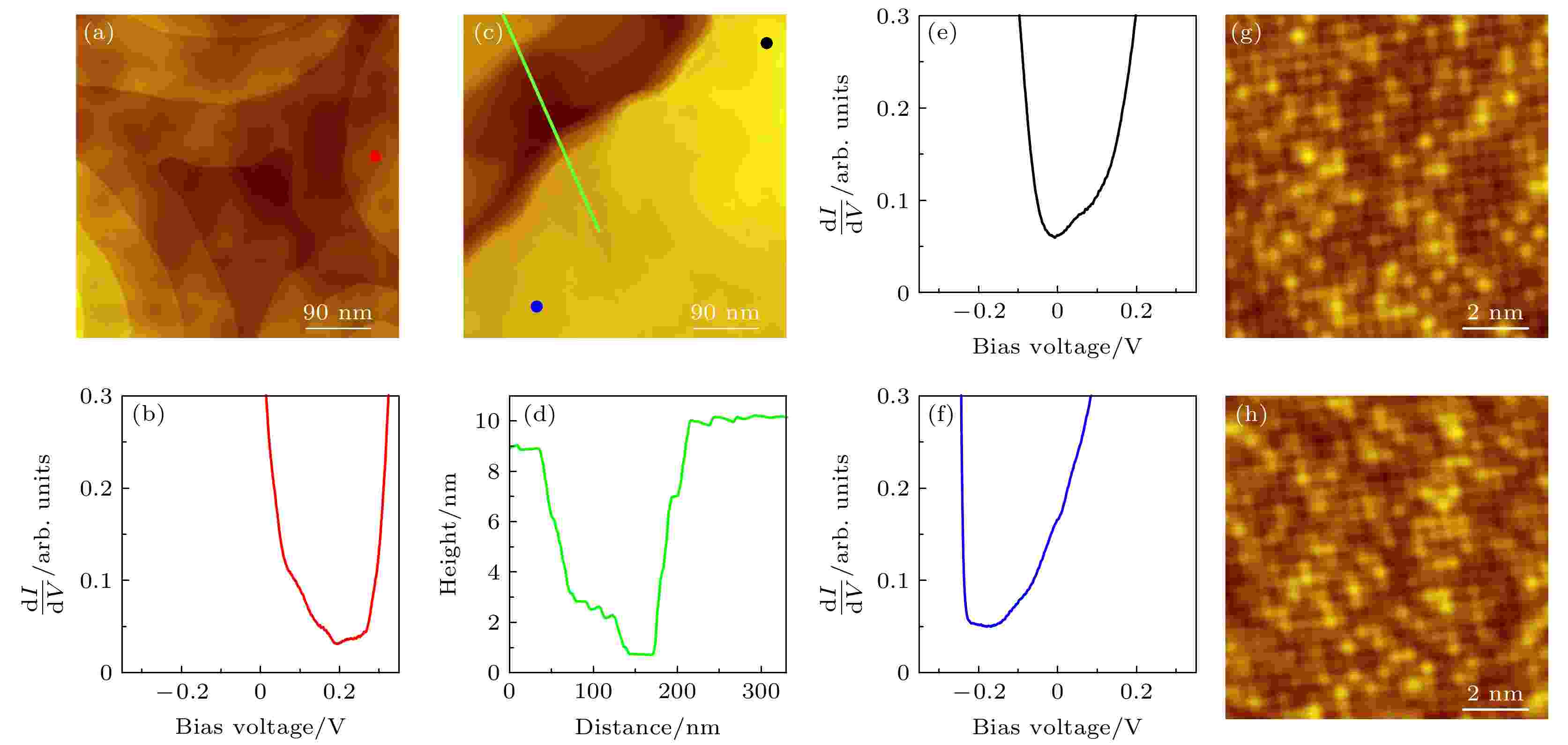

SnTe类拓扑晶体绝缘体发生超导转变后, 在其单个磁通涡旋中能够形成受晶体对称性保护的多重Majorana零能模. 这种奇特的性质能够降低多个Majorana零能模之间相互作用的难度. 最近多重Majorana零能模存在的实验证据已在SnTe/Pb超导异质结单个磁通涡旋中被观测到. SnTe是一种非常p型的半导体材料, 如何调控其电子性质, 在分辨和操控Majorana零能模方面具有重要研究意义. 本文利用分子束外延技术在Si (111)衬底生长的Pb (111)薄膜上制备了Sn1–xPbxTe薄膜, 并且通过扫描隧道显微镜研究了薄膜边缘、畴界以及位错对其电子态的影响. 扫描隧道显微镜的微分电导谱显示, 在薄膜边缘、畴界, 以及位错附近, Sn1–xPbxTe电子态相对于费米能级的位置能够发生显著改变, 载流子类型能从p型转变到n型. 在远离这些缺陷的区域, Pb含量对Sn1–xPbxTe的费米能级的影响不显著, 但是过多的Pb含量会抑制磁通中零能峰的形成. 该研究将为基于SnTe类材料的拓扑超导器件的设计提供新的思路.

凝聚物质: 电子结构、电学、磁学和光学性质

2025, 74 (20): 207101.

doi: 10.7498/aps.74.20250801

摘要 +

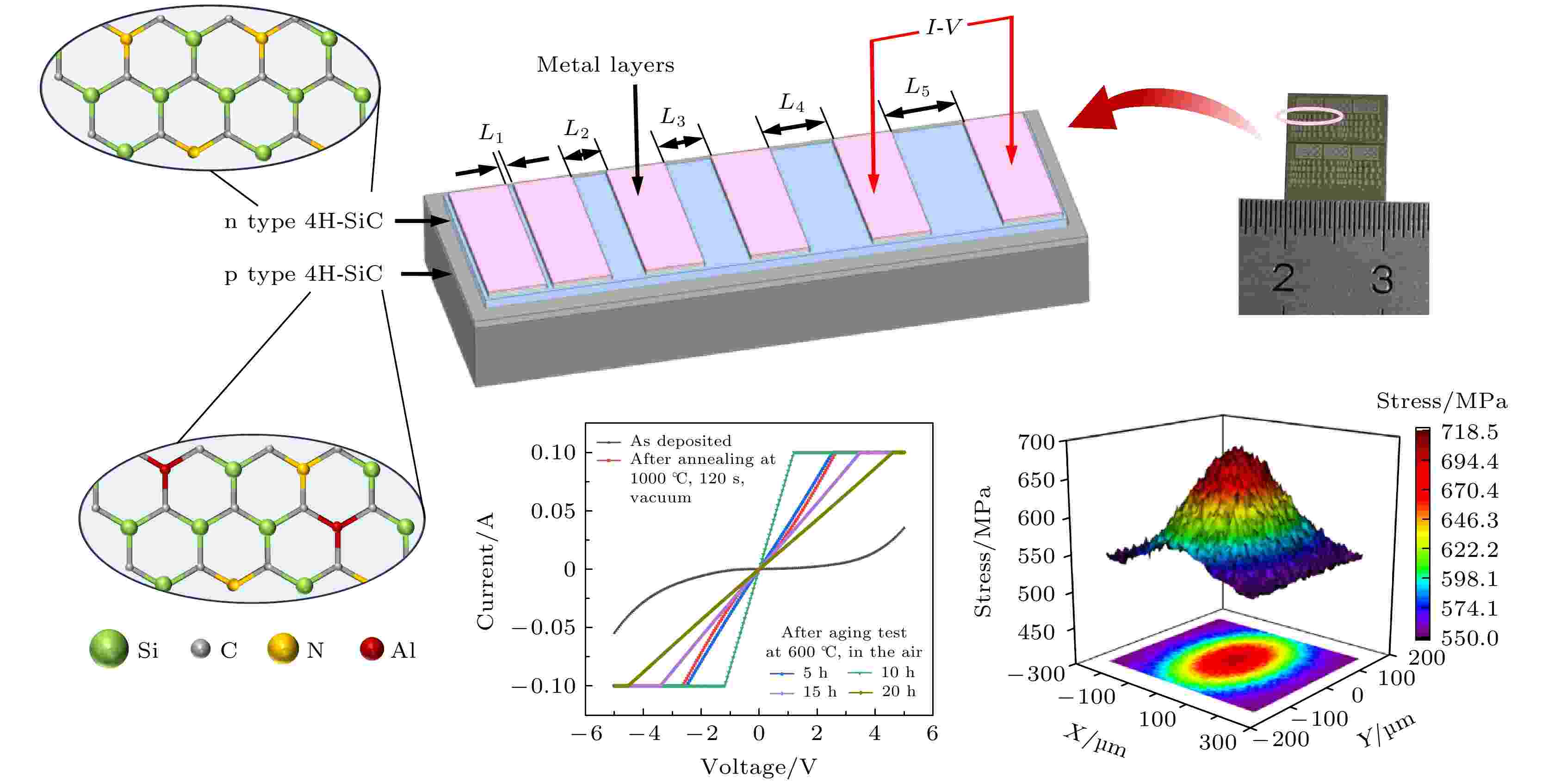

高温高压下硅基设备因自热效应漏电及形变, 无法长期稳定工作. 碳化硅作为第三代半导体在高温高频场景优势显著, 但其4H-SiC器件极限高温性能瓶颈源于欧姆电极与金属互连稳定性, 当前引线电极存在输出不稳定问题, 高温下氧气侵入易致输出失效. 研究在SiC/Ti/TaSi2/Pt欧姆接触基础上, 提出分批次溅射退火工艺制备耐高温引线电极, 通过改变退火与溅射顺序, 先在SiC衬底溅射Ti/TaSi2并退火形成欧姆接触, 再沉积Pt保护层, 构建新型SiC/Ti/TaSi2/Pt电极结构. 分批次溅射后退火形成的电极结构更致密, 600 ℃高温老化实验表明, Ti/TaSi2形成欧姆接触后溅射Pt的电极电学性能更稳定, 即初始比接触电阻率为6.35×10–5 Ω⋅cm2, 20 h空气老化后仍保持欧姆特性; Pt可有效抑制原子扩散和氧化反应使其电极微观形貌平整无卷曲. 分批次溅射退火工艺能显著提升SiC欧姆接触综合性能, 对其他金属组合欧姆接触的结构优化、稳定性提升及应用拓展具有重要指导意义, 为开发热稳定性强、适应复杂环境的欧姆接触提供思路.

2025, 74 (20): 207501.

doi: 10.7498/aps.74.20250734

摘要 +

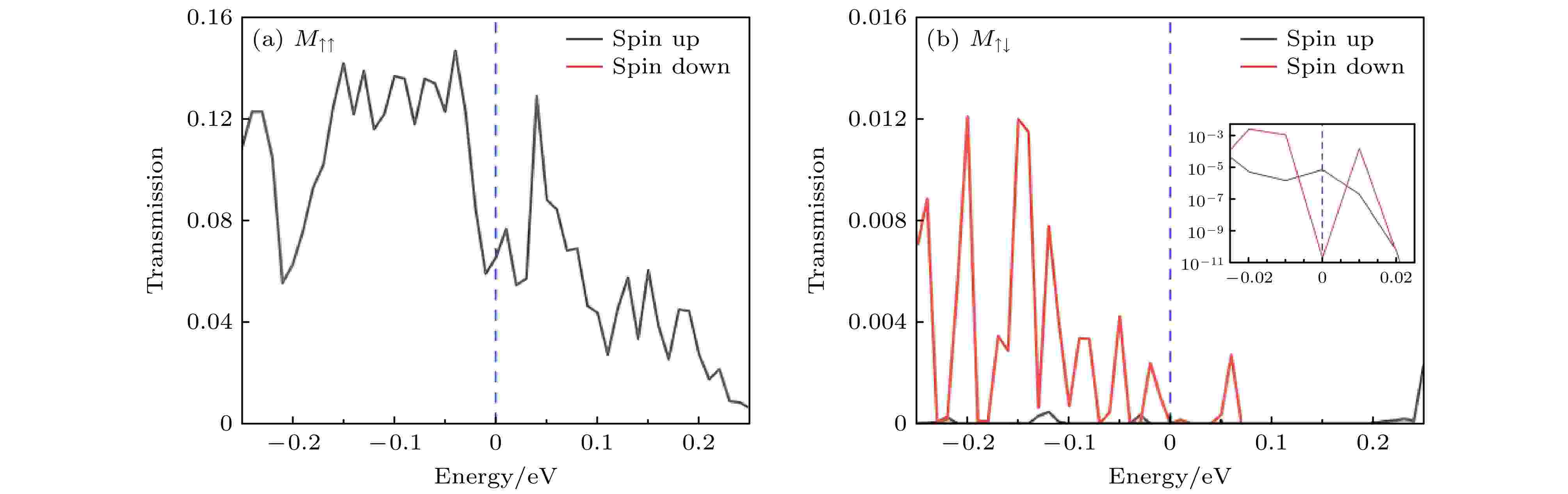

利用基于密度泛函理论的第一性原理计算方法, 研究了以双层VTe2为滑移铁电势垒层, Fe3GaTe2/Fe3GeTe2为左右磁性电极的范德瓦耳斯多铁隧道结的自旋相关输运特性. 研究发现, 通过控制Fe3GaTe2/双层VTe2/Fe3GeTe2范德瓦耳斯型多铁隧道结中铁电势垒的极化方向和铁磁电极的磁化方向, 可以实现多个非易失性电阻态. 具体而言, 当双层铁电材料VTe2发生相对滑移时, 铁电势垒的极化从左取向(P←)转变为右取向(P→), 费米能级处的隧穿磁电阻(TMR)比从727000%增加到1010000%. 当铁磁电极的磁化方向从平行排列$M_{\uparrow\uparrow}$)变为反平行排列($M_{\uparrow\downarrow}$)时, 隧穿电阻比几乎成倍增加. 此外, 在构建的四种多铁隧道结非易失性电阻态下都观察到了接近100%的自旋过滤效率. 本文研究结果表明, 构建的Fe3GaTe2/双层VTe2/Fe3GeTe2多铁隧道结在多状态非易失性存储器和自旋过滤器方面具有潜在的应用前景, 为多功能电子器件的开发提供了一个有前景的平台.

物理学交叉学科及有关科学技术领域

2025, 74 (20): 208801.

doi: 10.7498/aps.74.20250798

摘要 +

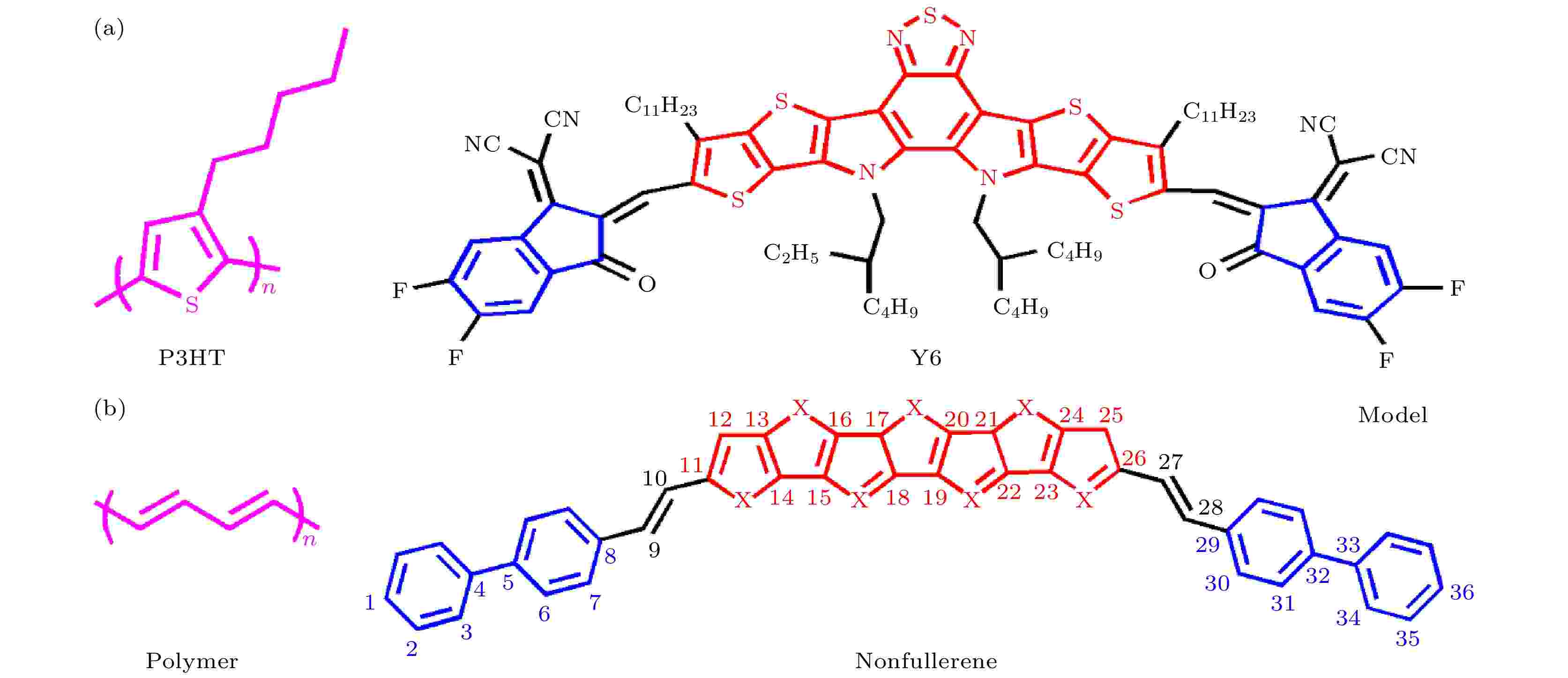

有机半导体材料的高激子束缚能限制了电荷分离效率, 研究聚合物给体和非富勒烯受体分子激发态特性对优化材料设计和提升有机光伏器件性能至关重要. 本文通过紧束缚量子模型, 对比两类材料的激发态性质, 发现非富勒烯比聚合物的晶格畸变更小, 带隙更窄, 束缚能更低, 并可以通过降低电子-晶格耦合强度来进一步减小聚合物和非富勒烯分子晶格畸变、带隙及束缚能. 除此之外, 还发现通过增强非富勒烯分子中间基团的给电子能力或端基吸电子能力, 可以优化能级结构, 进一步降低束缚能, 实现有效的电荷分离. 结果表明, 聚合物/非富勒烯有机光伏体系有效的电荷转移与分离源于其分子激发态特性的差异, 通过协同调控电子-晶格耦合作用和非富勒烯分子推拉式电子结构, 可设计高性能的有机光电材料并开发新型非富勒烯有机光伏器件.