专题: AI物质科学

编辑推荐

2025, 74 (18): 188101.

doi: 10.7498/aps.74.20250497

摘要 +

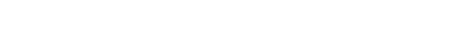

随着人工智能技术的飞速发展, 大语言模型已经成为材料科学研究范式变革的核心驱动力. 本文系统性地综述了大语言模型在材料科学全链条中的创新应用: 在知识发现与挖掘领域, 大语言模型凭借高效的信息检索和数据提取能力, 为材料研究提供了关键起点, 奠定了新范式的基础; 在材料设计与实验优化方面, 大语言模型通过跨尺度知识融合与智能推理, 能够揭示数据间的潜在关联, 在加速计算、合成设计、结构与性质预测、逆向设计等关键环节提供极具价值的解决方案, 大语言模型与自动化实验平台的深度融合, 实现实验流程的自然语言控制, 显著地提升了高通量实验的迭代效率. 研究表明, 大语言模型通过知识挖掘、知识推理与流程控制的三元协同, 正在重塑材料研发的全流程. 展望未来, 随着多模态感知与可解释性增强技术的发展, 大语言模型将推动材料科学研究进入新阶段.

总论

编辑推荐

2025, 74 (18): 180201.

doi: 10.7498/aps.74.20250673

摘要 +

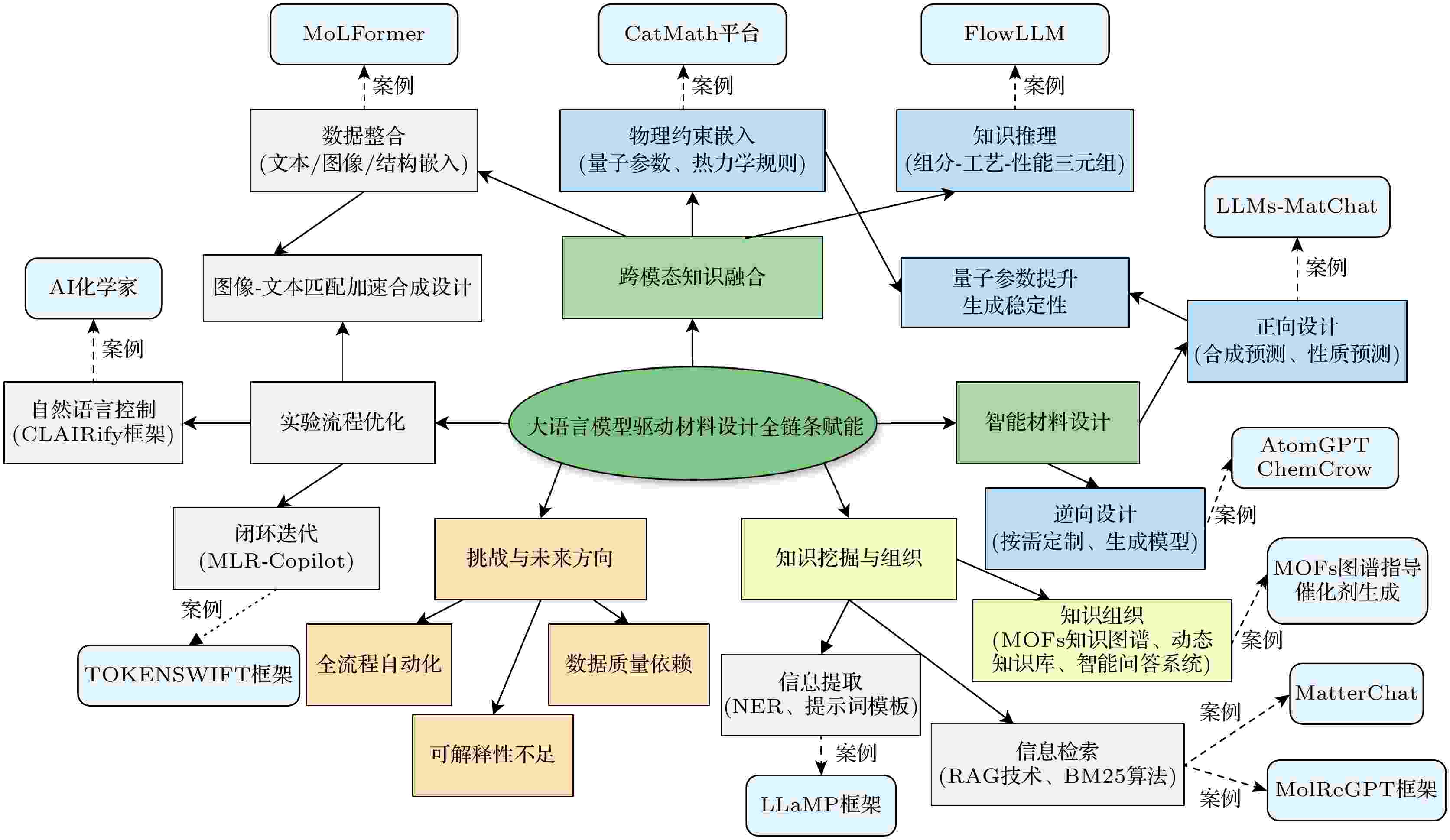

基于散斑技术的同步辐射X射线光子关联谱(XPCS)是研究材料介观尺度动态过程的重要方法, 但实验中的光源特性、光束传输及探测器响应等因素对散斑动力学信号的影响机制复杂, 难以对其中的影响因素进行单独且直接的观测. 为此, 本文旨在通过蒙特卡罗模拟开展全光路数值建模, 系统解析各因素的影响, 为实验设计与优化提供理论支撑. 研究构建了包含布朗粒子动力学、光束相干性及探测器响应的三维仿真框架, 模拟从光子发射到信号采集的全流程. 基于夫琅禾费衍射理论, 开发散斑光场生成算法, 通过原子位置动态演化与相位调制, 复现实验散斑涨落特性, 并通过Siegert关系拟合、散射矢量区域选择及粒子运动步长与温度关系验证了模拟程序的可行性. 关键参数灵敏度分析表明: 光阑孔径与光束束腰存在最优匹配条件$r/\sigma=1$, 此时相干性与光子通量达到平衡; 机械振动振幅达到运动步长1500倍时, 关联函数出现周期性振荡, 导致动力学参数提取失真; 低光强条件下泊松噪声与光强波动显著降低信噪比. 研究建立的全光路模拟框架, 揭示了光源特性、光学元件参数及噪声因素对实验结果的影响机制, 为XPCS实验参数优化提供了理论依据, 明确了噪声抑制与动力学解析的协同机制, 为该技术在更多实验场景的应用奠定了模拟基础.

编辑推荐

2025, 74 (18): 180301.

doi: 10.7498/aps.74.20250599

摘要 +

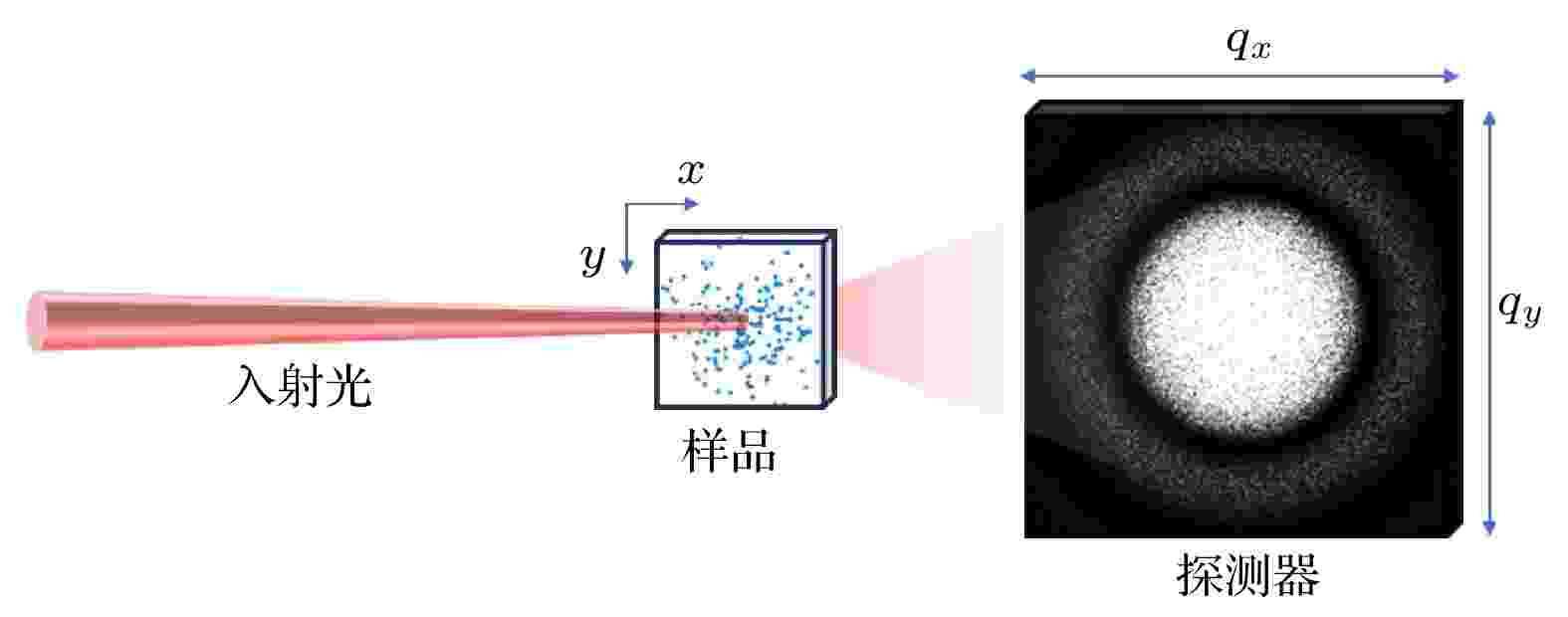

研究了周期驱动下含次近邻跃迁的非厄米系统的拓扑相变行为. 通过结合广义布里渊区理论与Floquet拓扑不变量方法, 发现周期驱动不仅改变了零模的拓扑相边界, 还诱导出独特的π模能隙, 形成由零模相和π模相共同表征的复合拓扑相结构. 次近邻跃迁的引入可以诱导大拓扑数, 但与静态体系不同, 周期驱动下大拓扑数仅在特定参数区间出现. 即随着次近邻跃迁强度的增大, 大拓扑数相反而消失, 表明动态体系具有区别于平衡态的非单调调控特性. 此外, 次近邻跃迁相位的引入, 能够改变拓扑相的边界, 这为实验上实现拓扑态的可控调制提供了新思路. 这些结果揭示了长程跃迁与外部周期驱动对拓扑性质的独特影响, 为非厄米体系中长程与动态调控的交叉研究奠定了理论基础.

编辑推荐

2025, 74 (18): 180302.

doi: 10.7498/aps.74.20250740

摘要 +

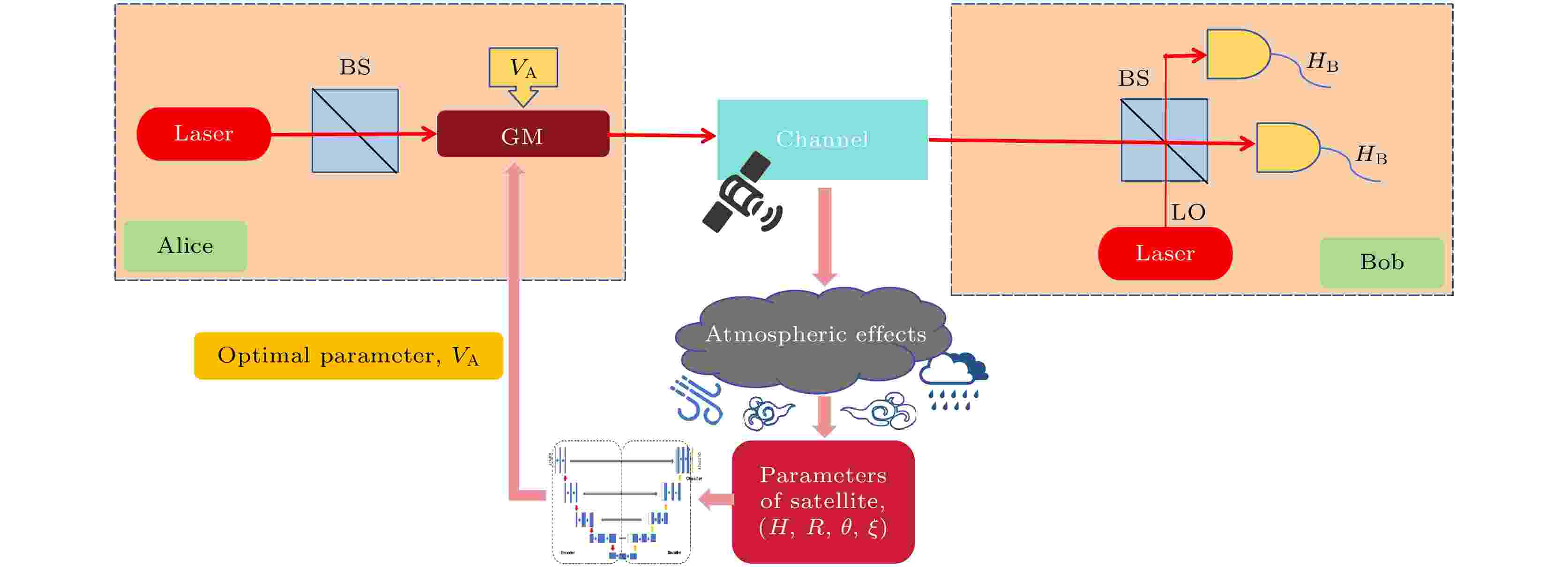

空间信道连续变量量子密钥分发协议(continuous-variable quantum key distribution, CV-QKD)工作在光学衍射极限、通信距离极限、光电探测极限条件下, 协议参数(如调制方差$ {V}_{\mathrm{A}} $)的优化选择会影响协议的可行性. 而低轨卫星和地面站始终处于高速相对运动中, 可视窗口时间有限且在轨计算资源受限, 传统优化算法难以满足空间信道快速动态变化的实时优化需求. 本文提出了空间信道高斯调制CV-QKD的Unet网络参数预测优化方法, 搭建空间CV-QKD链路仿真平台, 改变轨道高度、天顶角等组合参数生成126575组训练数据集, 利用Unet网络的对称结构和特征融合能力实现近实时地预测调制方差$ {V}_{\mathrm{A}} $. 仿真结果表明Unet网络在6328组跨轨道高度(510—710 km)和过量噪声水平(0.01—0.03)的测试数据中可以达到99.25%—99.41%的预测准确率, 同时相较于局部搜索算法14754 s的基准耗时, Unet将推理时间缩短至1.08 s (加速比达1.48 × 106), 为后续空间信道CV-QKD实验的参数实时优化提供了理论支撑.

2025, 74 (18): 180303.

doi: 10.7498/aps.74.20250692

摘要 +

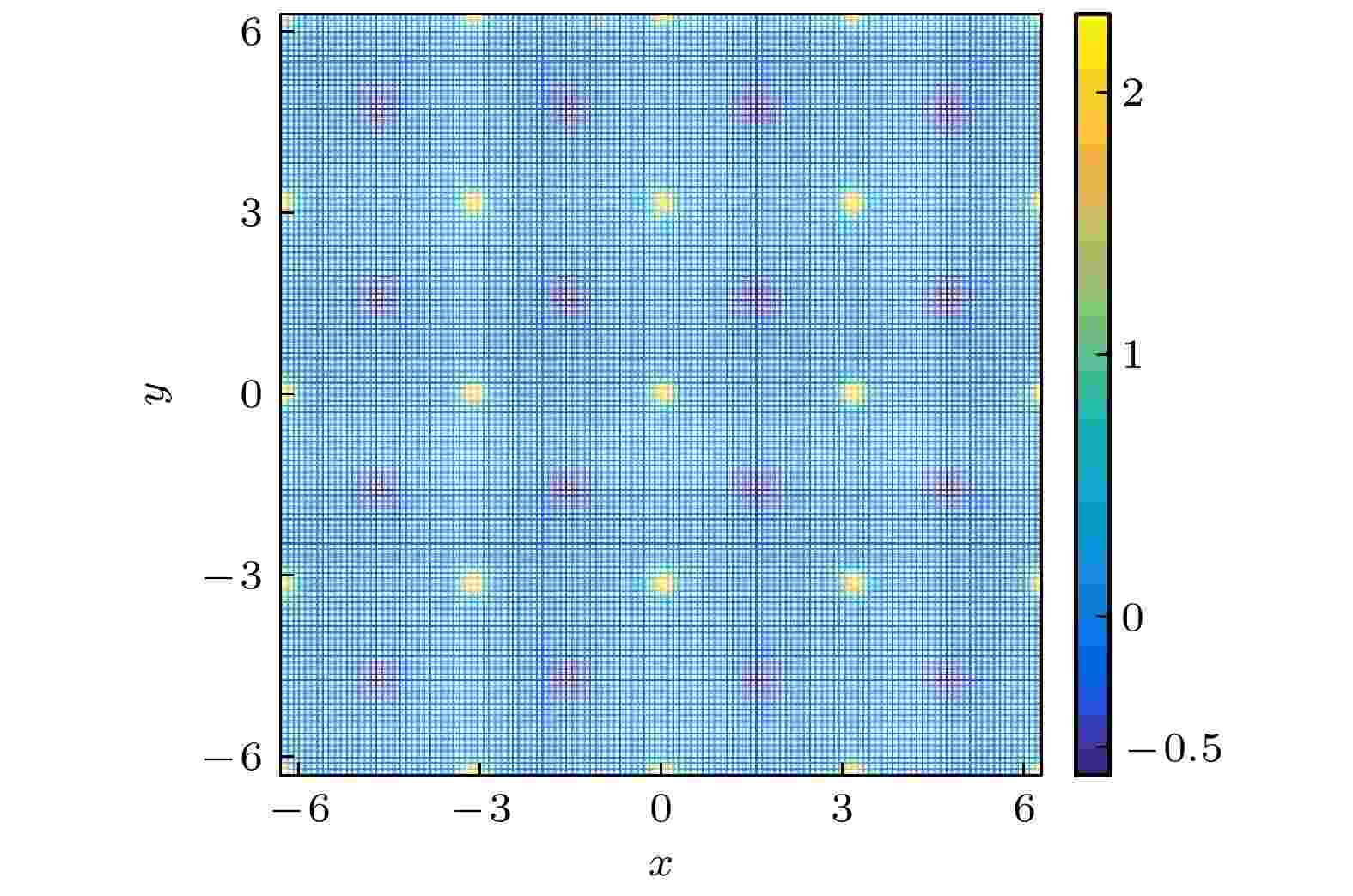

采用虚时演化法求解拉曼光晶格的平均场Gross-Pitaevskii方程, 基于其基态波函数, 研究该模型中超冷原子的拓扑性质. 研究发现光晶格深度和原子间相互作用强度的竞争导致了丰富的基态结构相图. 当只有标量光晶格存在时, 超冷原子在实空间没有涡旋产生, 在动量空间表现为拓扑平庸的密度峰; 当只有拉曼光晶格存在时, 超冷原子在实空间出现大小相同的涡旋; 当标量光晶格和拉曼光晶格共同作用时, 超冷原子在实空间出现大涡旋和小涡旋, 正反涡旋交错排列, 在动量空间出现具有拓扑非平庸相位的衍射峰, 在自旋表象中产生半量子化的斯格明子晶格.

编辑推荐

2025, 74 (18): 180401.

doi: 10.7498/aps.74.20250644

摘要 +

庞加莱规范引力理论近年来在引力与天体物理领域受到广泛关注和应用. 因此, 如何从实验观测上区分广义相对论和庞加莱规范引力理论已经成为一个重要的课题. 中子星作为引力极强的天体, 为检验引力理论提供了理想试验场, 目前, 庞加莱规范引力理论对中子星性质的研究十分稀少, 鉴于庞加莱规范引力理论的重要性, 有必要在庞加莱规范引力理论的框架下研究中子星的性质, 进而考察能否通过对中子星的观测来区分和检验庞加莱规范引力理论和广义相对论. 本文在庞加莱规范引力理论框架下, 由特定的引力场方程推导出了修改的球对称静态中子星的Tolman-Oppenheimer-Volkoff方程, 并进一步研究了挠率对静态中子星质量半径关系的影响. 分析表明, 在一定的条件下, 该理论模型中静态中子星的质量半径关系与广义相对论中的结果一致. 本文为在庞加莱规范引力框架下进一步研究自转中子星的质量半径关系提供了理论基础和参考方法.

核物理学

编辑推荐

2025, 74 (18): 182401.

doi: 10.7498/aps.74.20250633

摘要 +

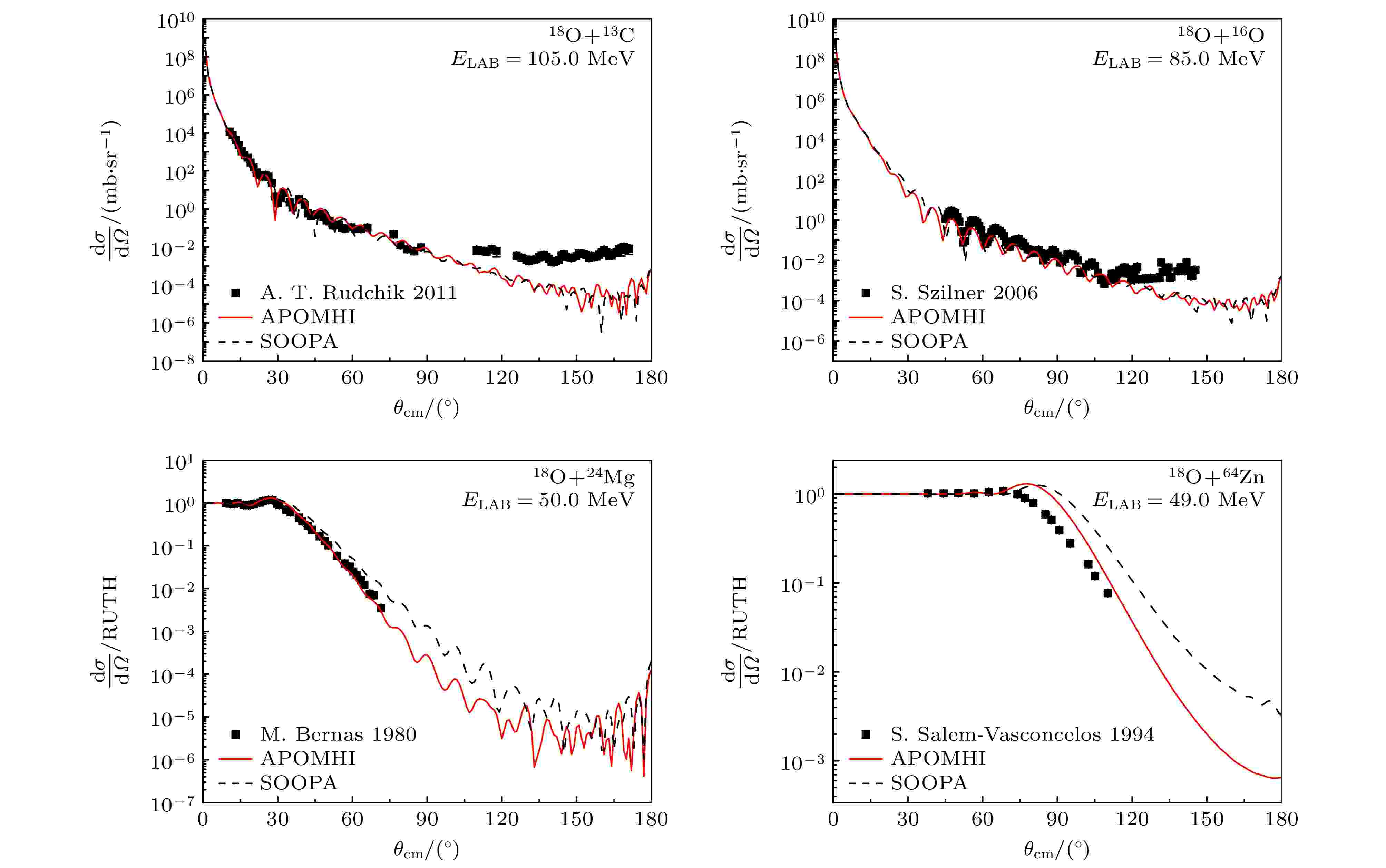

本文针对重离子碰撞中弹核与靶核质量相近体系的相互作用问题, 提出改进型光学模型APOMHI. 该模型突破传统框架中仅侧重靶核贡献的局限, 通过对称化处理弹核与靶核的势场影响, 在Woods-Saxon型光学势场构建中, 弹靶核的扩散宽度与半径参数采用对等形式, 确保两者贡献的等价性. 同时, 角动量耦合方式也相应由L-S耦合替代了j-j耦合. 将改进后的光学模型应用于以18O作为弹核的系列重离子碰撞反应, 通过拟合弹性散射角分布与复合核吸收截面数据, 得到了一组普适唯象光学势, 经比较, 理论结果与现有实验数据大体相符.

编辑推荐

2025, 74 (18): 182901.

doi: 10.7498/aps.74.20250655

摘要 +

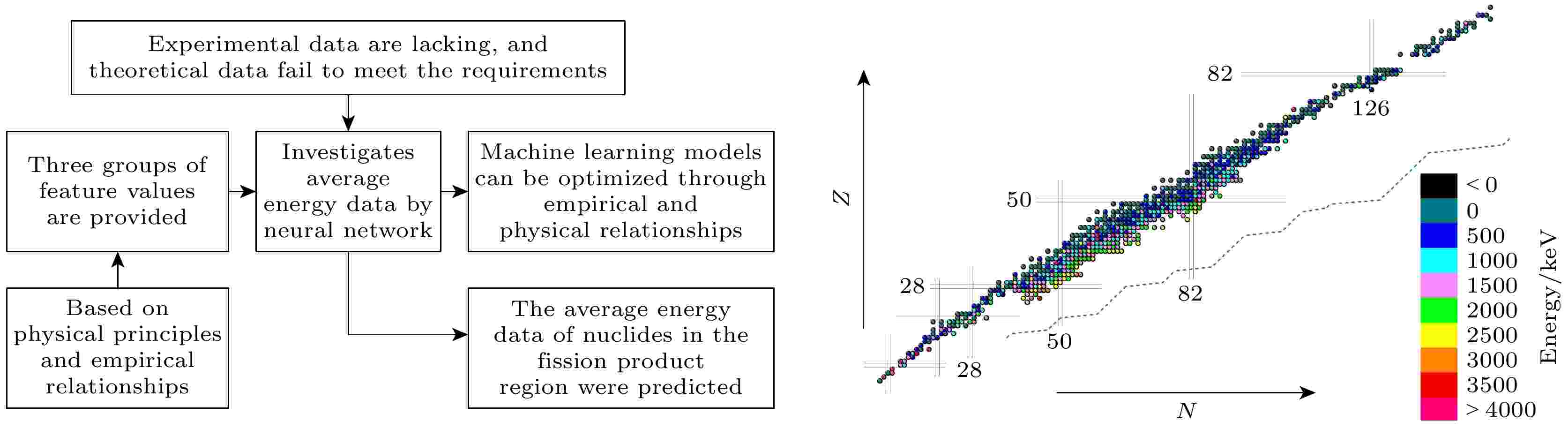

核素β–衰变释放的β粒子与γ射线平均能量是计算反应堆衰变热的核心参数, 对核设施安全与工程应用至关重要. 然而, 许多核素的实验数据匮乏, 现有理论模型精度难以满足需求. 本文基于ENSDF数据库中543个实验数据准确的β–衰变核素(选自1136个β–衰变核素), 采用神经网络方法对核素衰变发射的β粒子、γ射线及中微子的平均能量进行预测, 对比了三种特征组(分别含特殊特征值$T_{1/2}$, $({1}/{T_{1/2}})^{1/5}$, $Q/3$)的模型性能. 结果表明: 相比特征组含$T_{1/2}$以及$({1}/{T_{1/2}} )^{1/5}$的模型, 特征组含$Q/3$的模型综合表现最佳, 其β粒子与中微子预测误差分别为28.11%/56.9%和35.33%/37.76%, 并且利用该特征组训练的机器学习模型成功补充了裂变产物区(质量数66—172) 291个核素的缺失数据. 核素图对比显示, 神经网络对规律性较强的β粒子及中微子能量预测与实验符合较好, 但对γ射线(训练误差76.9%)以及奇奇核、幻数附近核素的预测偏差显著. 本文证实经验特征值$Q/3$可有效提升模型性能, 同时揭示了数据规律性与模型泛化能力的关联, 为后续融合物理机理优化机器学习模型提供了依据.

原子和分子物理学

2025, 74 (18): 183101.

doi: 10.7498/aps.74.20250440

摘要 +

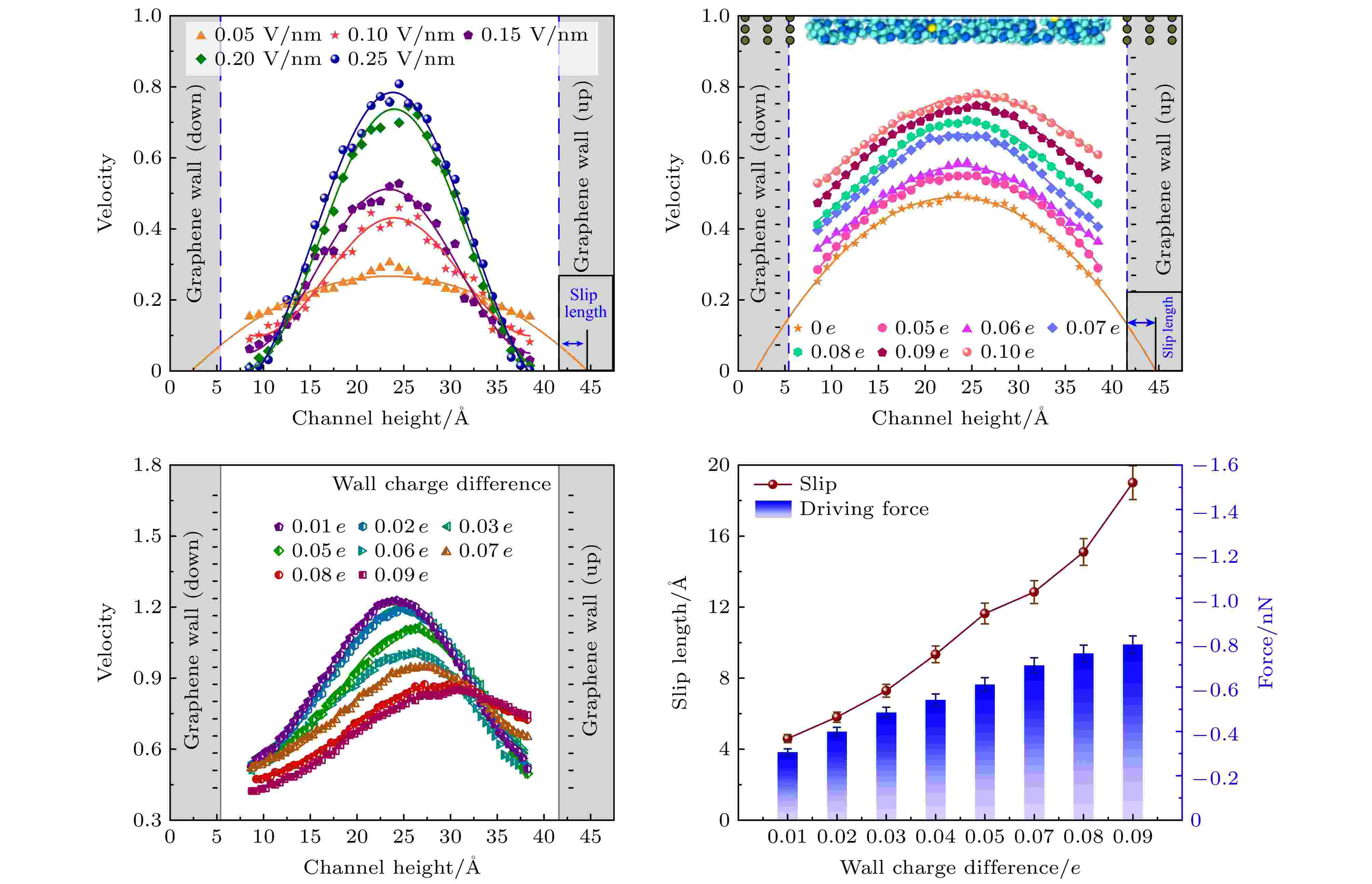

电渗流通过改变流固界面的双电层效应, 使流体在通道内产生高剪切率从而驱动界面处产生大的滑移速度. 本文采用分子动力学模拟构建电渗流纳米通道模型, 研究了石墨烯带电壁面纳米通道内流体流动特性与壁面滑移减阻特性. 结果表明, 电渗流改变了双电层结构增加其扩散层的可移动性; 同时在电场作用下扩散层的离子定向迁移, 通过黏性作用带动整体流动, 增大了流体的流动性能. 引入离子后, Na+在壁面处吸附削弱流体与壁面之间的吸附力, 从而提升流体在限域空间的驱动力, 增大离子溶液滑移长度和流速. 最终提出了一种通过调控石墨烯非对称壁面电荷实现通道内溶液超快运输的方法, 成功地实现了石墨烯通道内溶液电渗流的滑移减阻效果. 为纳米限域空间内微流体的快速节能输运提供了理论依据.

编辑推荐

2025, 74 (18): 183102.

doi: 10.7498/aps.74.20250684

摘要 +

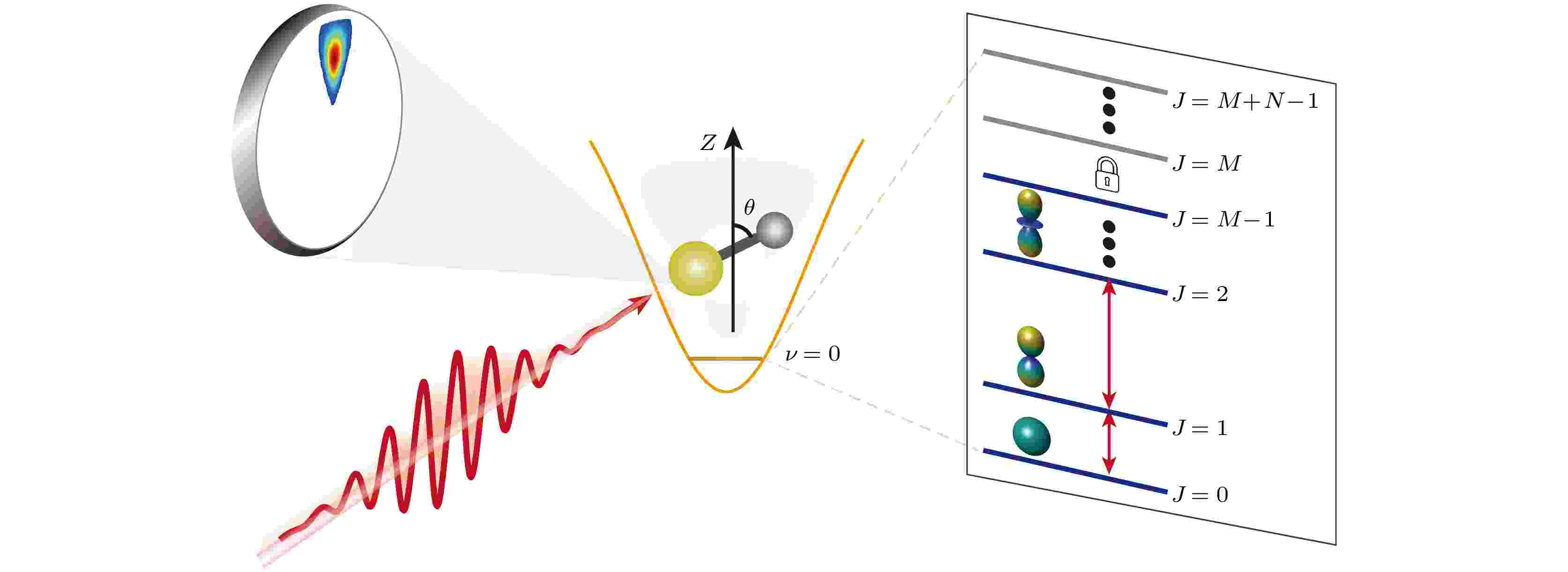

设计整形脉冲场调控分子取向在立体化学反应、强场电离及量子信息处理等领域具有重要的应用价值. 然而, 传统量子最优控制算法通常在无穷维转动空间中优化分子取向度, 且未充分考虑实验设计中脉冲所需满足的约束条件. 针对这一问题, 本文提出一种多目标多约束量子最优控制算法, 用于设计满足脉冲面积和能量约束的脉冲场, 以优化超冷分子有限个低位转动态的布居和相位分布, 从而得到最大分子取向. 研究结果表明, 通过调控约束条件, 可有效抑制非目标态空间转动态的影响, 在目标态空间内获得转动态布居和相位优化的相干叠加态, 形成期望的最大分子取向. 优化脉冲的时频谱分析结合含时取向度傅里叶变换谱计算表明, 获得的最大分子取向主要通过多色脉冲场的爬梯激发实现, 且高激发态相干对最大取向度的贡献较小. 本文为利用多约束优化算法设计实验可行性脉冲场, 通过精准调控有限个转动态产生最大分子取向提供了一种可参考的方法.

编辑推荐

2025, 74 (18): 183103.

doi: 10.7498/aps.74.20250812

摘要 +

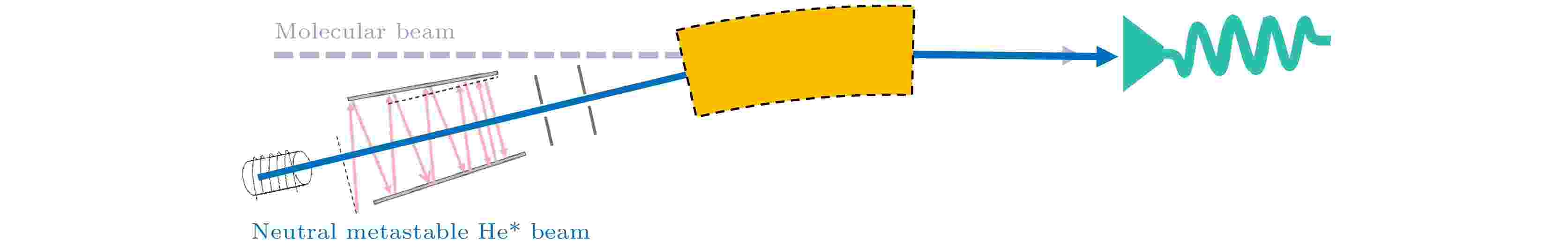

量子态选择的低温原子分子反应动力学研究是从原子分子层面探究分子间及分子内的微观反应机理, 理解散射量子效应的关键研究手段之一. 合并束低温碰撞实验方法通过将一反应物偏转后与沿直线飞行的另一反应物发生共线碰撞, 获得毫开尔文量级的冷碰撞实验条件, 并开展毫开尔文至百开尔文碰撞能的反应动力学研究. 本文采用自主发展的永磁体“磁导”引导特定量子态的中性原子偏转后与分子束共线, 通过对氦原子穿过磁导的通量测量, 实验实现了三重态亚稳态23S1氦原子约10°角度偏转, 并制备了$ {M_J} = + 1 $ 磁子能级激发态氦原子. 本工作为发展亚稳态氦原子与分子低于开尔文量级的量子态选择激发态冷碰撞研究提供实验基础, 可以促进对激发态反应在星际介质演化中重要贡献的理解以及化学反应调控的研究. 本研究中发展的“磁导”也在原子速度滤波和冷原子输运等领域具有重要的应用前景.

封面文章

封面文章

2025, 74 (18): 183201.

doi: 10.7498/aps.74.20250659

摘要 +

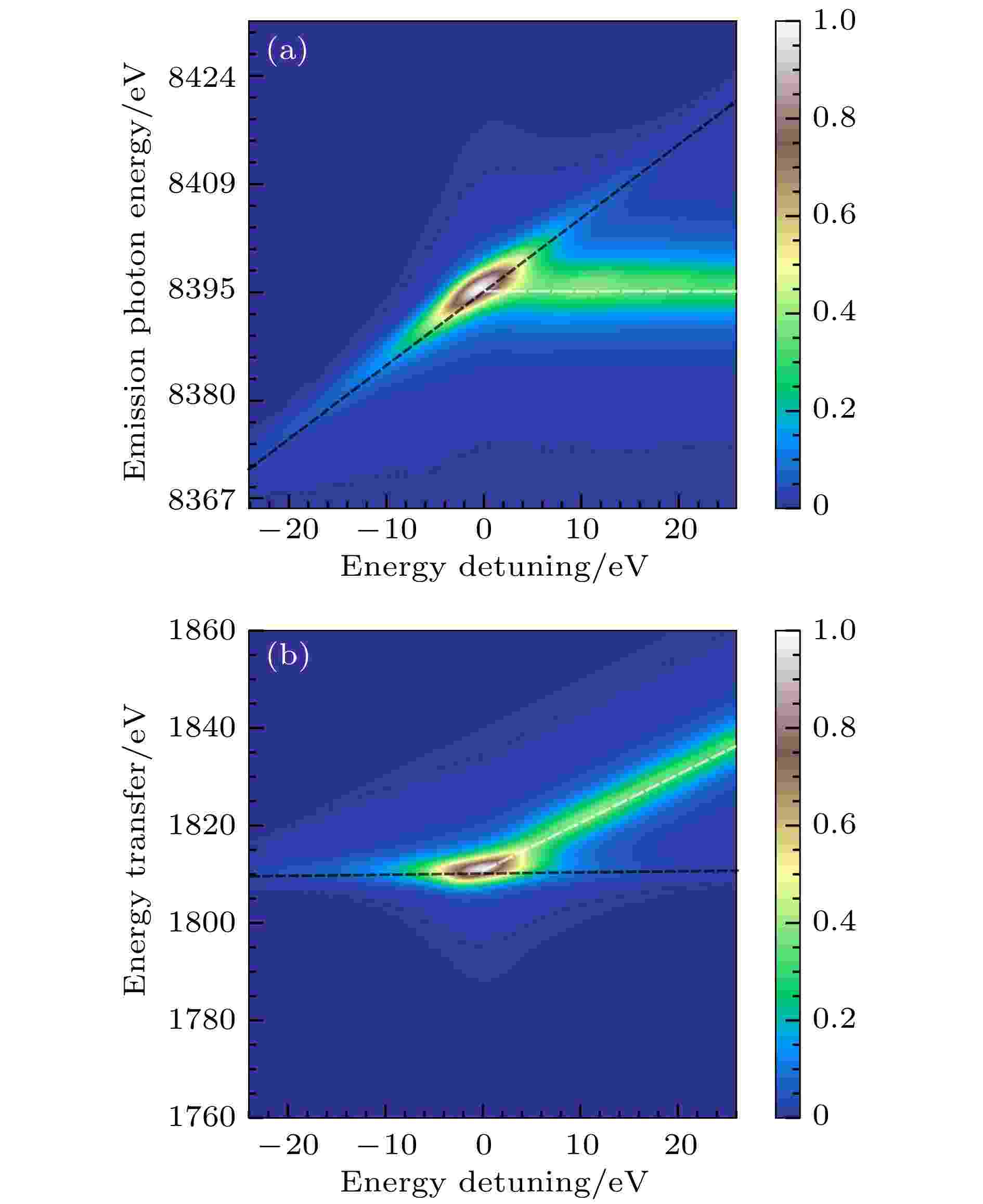

随着X射线光源的进步和量子光学的发展, 形成了X射线量子光学这一前沿分支学科. 原子内壳层跃迁是重要的X射线量子光学体系, 它具有跃迁种类丰富和表征手段多样、覆盖波段范围宽等优势. 但内壳层空穴的自然线宽较宽且受局域电子结构影响, 使得实验上缺乏纯粹的二能级跃迁, 成了制约X射线量子光学发展的瓶颈之一. 本文利用共振非弹性X射线散射技术, 在实验上分离了WSi2 中W-L3边的白线, 从而为基于原子内壳层跃迁的X射线量子光学体系提供了二能级方案, 也为这一领域的发展提供了强有力的实验技术支持.

电磁学、光学、声学、传热学、经典力学和流体动力学

2025, 74 (18): 184101.

doi: 10.7498/aps.74.20250636

摘要 +

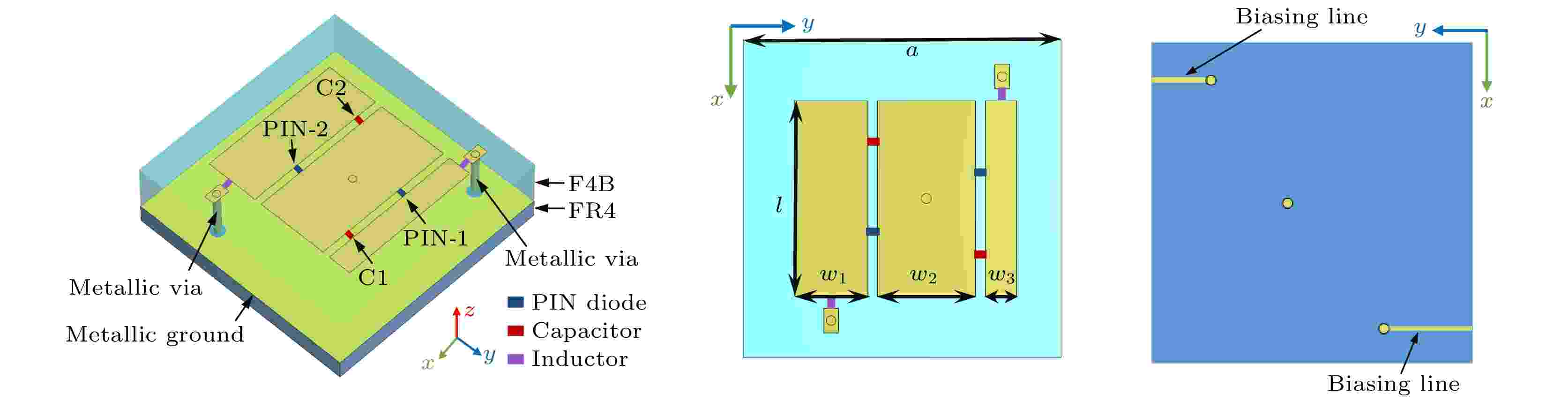

提出了一种频率和相位复合可重构的超表面设计方法. 该方法在超表面单元引入N个PIN二极管, 借由其通断改变单元的谐振特性, 形成2N个可调控的反射相位, 选择适当的结构参数, 可以使2N个反射相位在不同频带内呈现出180°相位差, 综合利用频率和相位调控特性, 即可有效扩展可重构相移超表面的工作带宽. 采用该方法, 设计了一款超宽带1比特相移超表面单元, 其1比特相位的调控频段覆盖5.4—13.0 GHz, 相对带宽为82.6%, 通过引入集总电容和优化其位置, 精准改变电流分布, 实现了单元的低损耗性能. 该单元的厚度仅为0.09λ, 其具有低剖面、低成本、低损耗特点. 进一步利用该单元构造了16 × 16单元的超表面, 通过不同的阵列编码, 超表面能够产生散射可控波束和轨道角动量涡旋波, 并在超宽带范围内实现了10 dB以上的雷达散射截面减缩效果, 展现出动态灵活的波束调控和低散射性能.

2025, 74 (18): 184201.

doi: 10.7498/aps.74.20250660

摘要 +

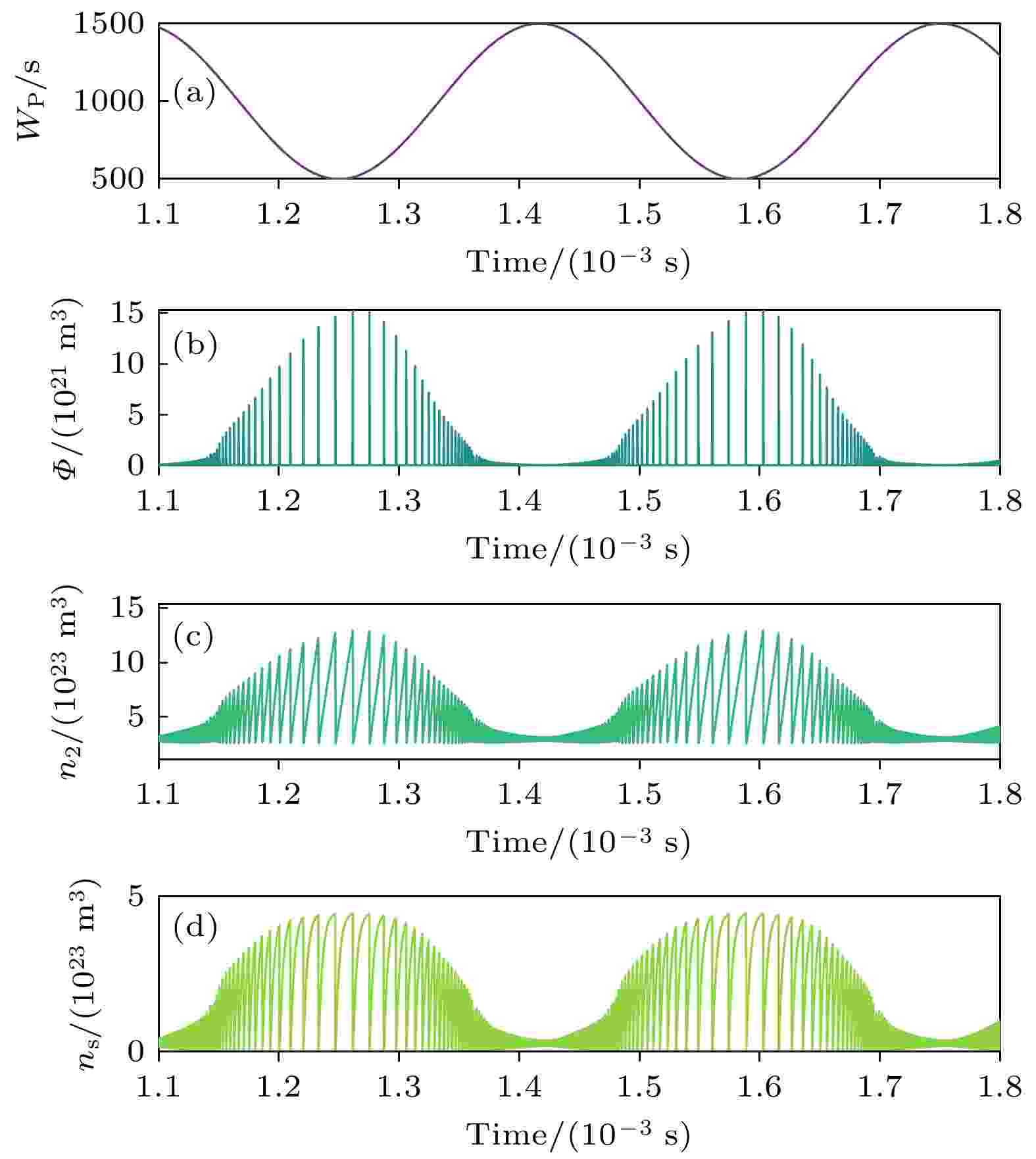

全固态被动调Q激光器的非线性动力学行为是影响其输出特性的关键因素. 本文通过数值模拟研究了泵浦调制下全固态被动调Q Nd:YAG/Cr:YAG激光器的非线性动力学行为, 讨论了关键调制参量对调Q激光非线性动力学及其输出特性的影响. 仿真结果表明, 在特定的调制频率、调制幅度以及未调制泵浦速率下, 调Q激光可以表现出单周期态、倍周期态、多周期态以及混沌态. 通过分析调Q激光脉冲峰值随调制频率、调制幅度以及未调制泵浦速率变化的分岔图, 发现脉冲峰值主要经倍周期和准周期演化路径进入混沌. 此外, 脉冲频率(即相邻脉冲时间间隔的倒数)进入混沌的演化路径与脉冲峰值的演化路径一致, 但脉冲频率强度变化趋势与脉冲峰值强度变化趋势相反. 研究结果理论上揭示了泵浦调制关键参量对激光器的非线性动力学行为及其输出特性具有显著影响, 并为进一步实验深入探究其演化机制提供了重要的指导.

2025, 74 (18): 184202.

doi: 10.7498/aps.74.20250658

摘要 +

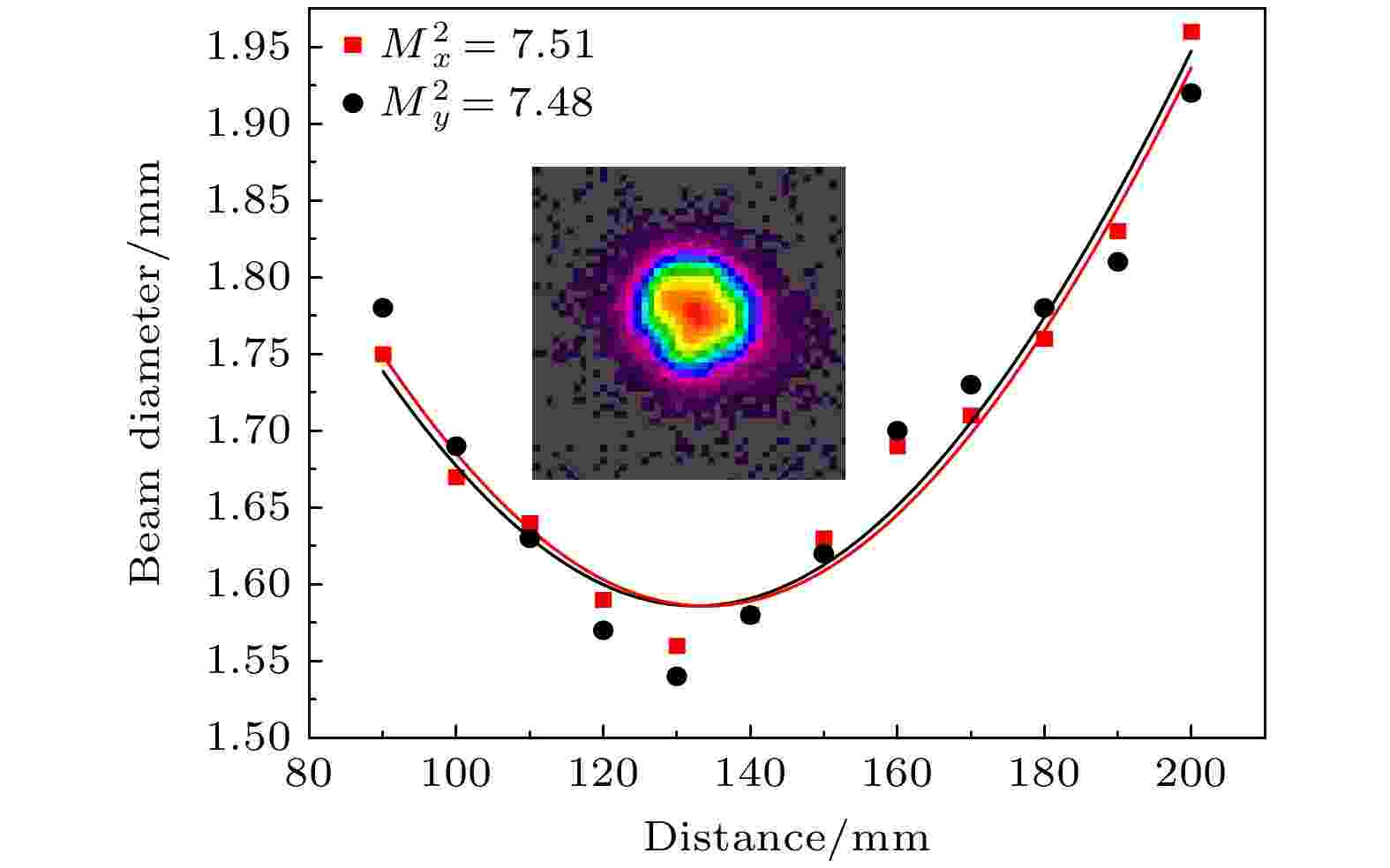

适用于2.79 μm波段的可饱和吸收材料一直是该波段被动调Q激光技术研究关注的重点. 乙醇作为一种流动性好、化学性质稳定、恢复性好、损伤阈值高的材料有成为良好可饱和吸收体的潜力. 本研究通过设计的微米级液体厚度调控装置控制乙醇溶液的厚度, 实现了2.79 μm Er, Cr:YSGG激光器被动调Q脉冲输出. 在液层厚度为45 μm, 重复频率为20 Hz时, 获得的多脉冲最大能量为11.64 mJ, 最窄单脉冲宽度为287.6 ns. 结果表明, 乙醇作为液相饱和吸收体在2.79 μm波段吸收暗区也具有良好的可饱和吸收特性, 为乙醇作为饱和吸收体的应用和其他羟基可饱和吸收体材料的研究提供了参考.

2025, 74 (18): 184203.

doi: 10.7498/aps.74.20250879

摘要 +

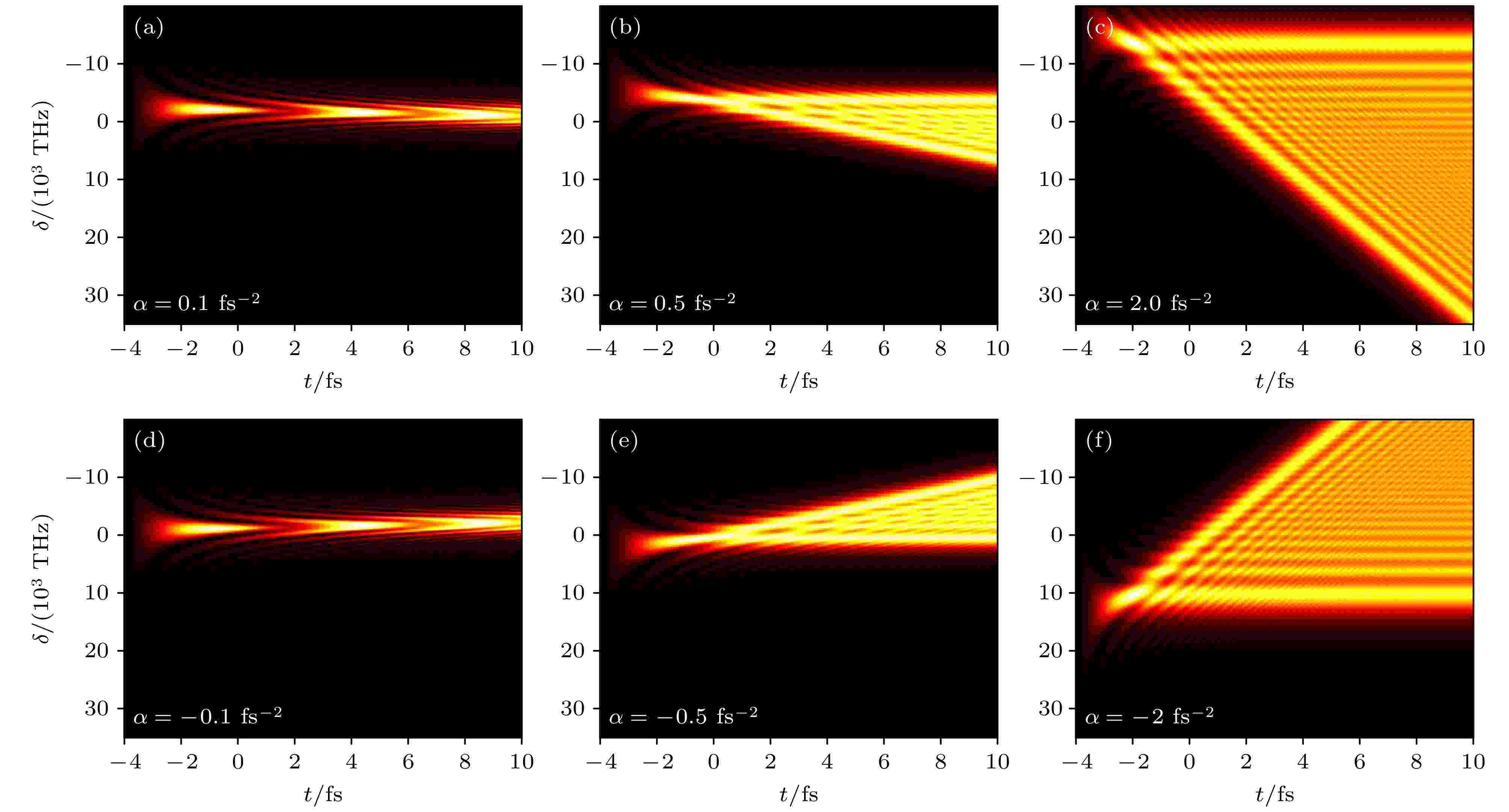

在强场激发的一般情况下, 斯塔克效应对于瞬态双光子跃迁具有重要影响, 且该过程的解析描述具有很大挑战. 本文采用解析求解与数值模拟相结合的方法, 系统研究了弱场和强场啁啾脉冲激发的瞬态双光子跃迁过程, 揭示了光场强度、啁啾因子、失谐量等参数对双光子跃迁概率时域演化的重要影响. 首先, 本文利用二阶微扰理论得到了双光子时域跃迁概率振幅的近似解析解表达式. 该解析解表明, 弱场激发的瞬态双光子跃迁过程类似于菲涅耳直边衍射效应. 随着光场强度的增强, 斯塔克效应对双光子跃迁的影响随之增强. 其次, 本文通过一系列近似处理得到了强场作用下薛定谔方程的近似解析解. 此解析解表明, 强场斯塔克效应引起能级分裂使得双光子跃迁概率时域的对称性遭到了破坏, 其频域过程类似于“双缝干涉”效应. 研究结果表明, 强场激发时布居转移效率与光场强度具有重要关系, 而啁啾因子不仅可以调节布居转移效率和时间位置, 还可以改变布居概率在时域的振荡频率. 这对于强场激发的布居概率时域演化描述提供了新思路, 并对双光子显微成像研究提供了科学依据.

编辑推荐

2025, 74 (18): 184204.

doi: 10.7498/aps.74.20250757

摘要 +

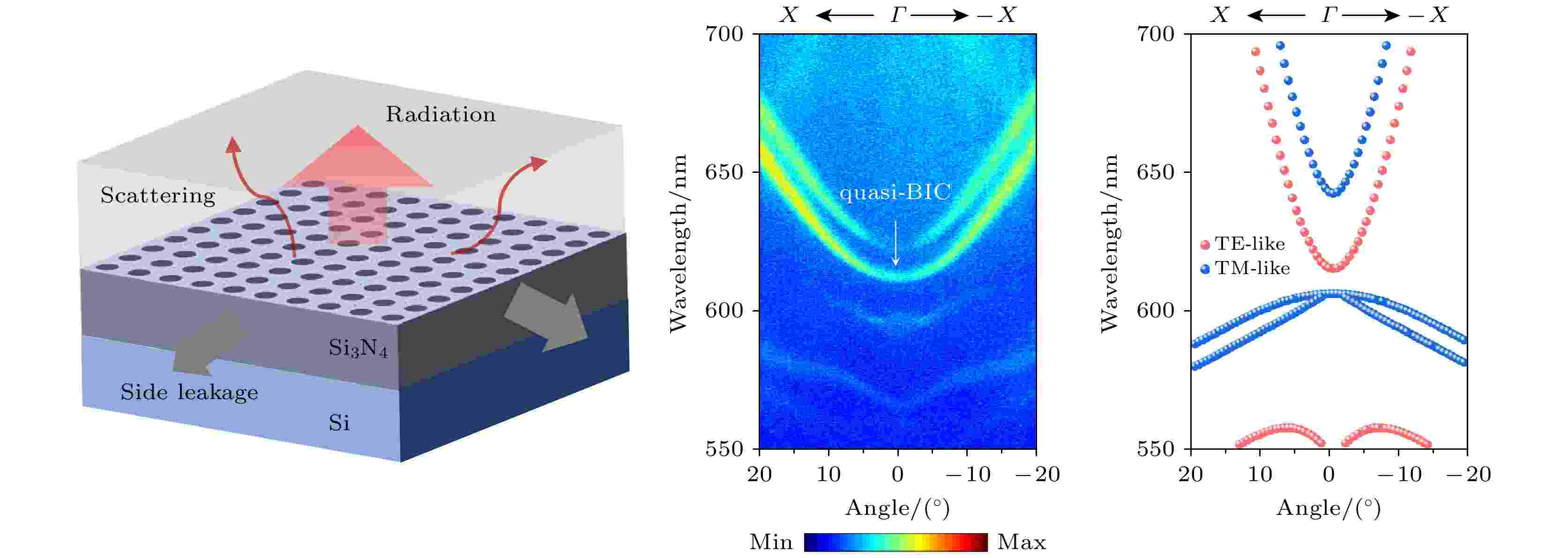

实空间中光子的局域化在基础研究和技术应用领域具有重要意义. 连续域束缚态(bound states in the continuum, BICs)为光子的局域化提供了新的机制, 其中最重要的方案之一是光子晶体. 然而光子晶体在制备过程中会不可避免地引入误差和缺陷, 动量空间表征可以分析加工误差和缺陷对于光子晶体能带特性的影响, 进而指导光子晶体器件的设计和制备. 本文设计了可见光波段的光子晶体, 通过动量空间表征观测到了连续域准束缚态(quasi-BIC), 从而在垂直方向上实现了对光子的高度局域化, 并通过调整结构参数, 实现了对光子晶体动量空间的特征调控. 进一步设计不同周期光子晶体的横向异质结构, 利用两者的能带套嵌实现了对光子水平方向上的局域化, 以此制备了品质因子与模式体积之比达到6 × 1014 cm–3的高品质光学微腔. 本研究对于光子晶体的设计以及增强光与物质相互作用具有重要意义.

2025, 74 (18): 184301.

doi: 10.7498/aps.74.20250714

摘要 +

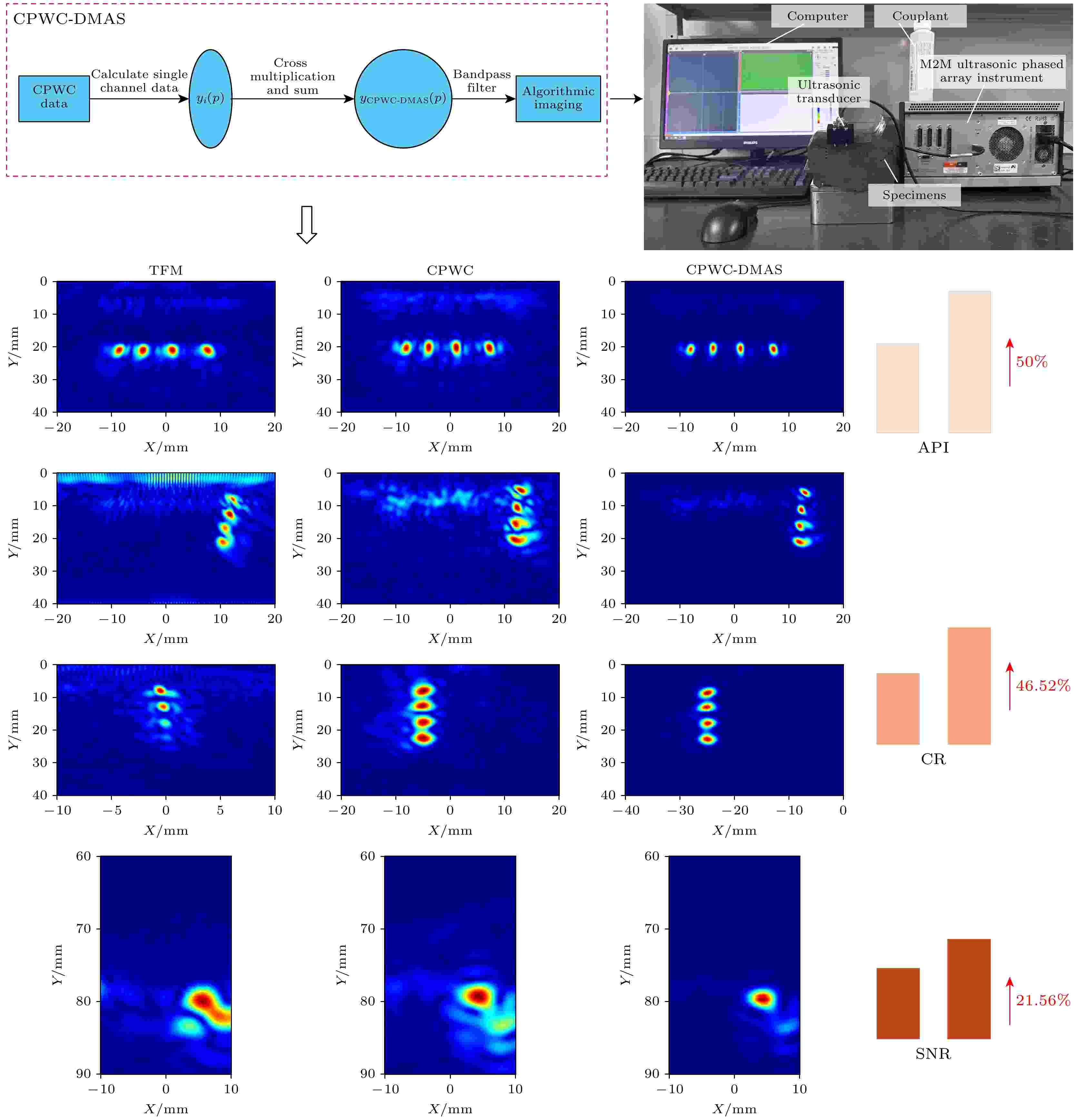

平面波成像因其数据采集速度快, 系统结构简单, 在无损检测中得到广泛应用. 但由于其采用非聚焦发射方式, 声能分布分散, 成像质量较差. 为改善成像质量, 复合平面波成像方法通过多角度平面波的相干叠加来提升成像效果, 但在图像分辨率、对比度以及伪像抑制方面仍存在不足. 为了提高平面波成像质量, 本文提出一种基于复合平面波延迟乘和成像方法(coherent plane wave compounding-delay multiply and sum, CPWC-DMAS). 首先对多个角度的平面波信号进行相干叠加, 实现多角度信息融合. 然后在图像输出中引入空间相干性来提高图像质量, 实现多角度复合平面波的高质量成像. 最后, 对钢轨与车轮构件进行实验验证, 结果表明: CPWC-DMAS算法与全聚焦和复合平面波算法相比, 在阵列性能指标方面提升了51.18%和50%, 在对比度方面提升了50.8%和46.52%, 在信噪比方面提升了25.14%和21.56%, 提高了成像质量和分辨能力.

2025, 74 (18): 184302.

doi: 10.7498/aps.74.20250767

摘要 +

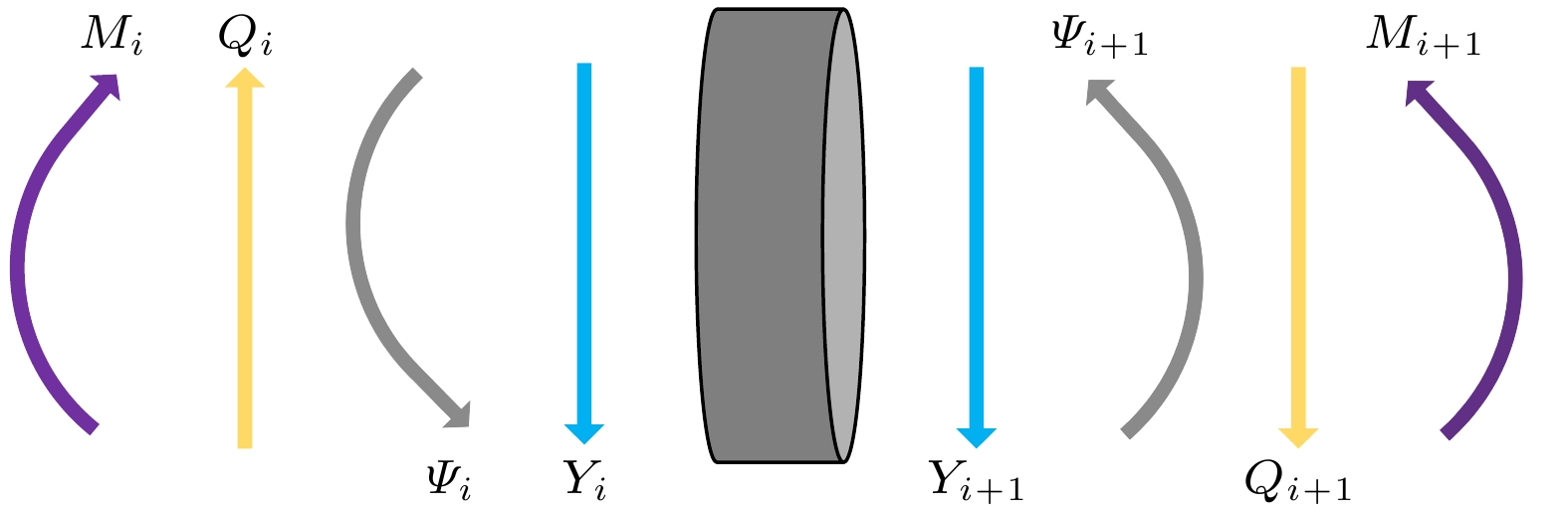

基于声黑洞结构在对弯曲波调控中的能量聚焦与位移放大方面的优势, 提出了一种新型声黑洞夹心式弯曲振动换能器, 该换能器由夹心式弯曲振动换能器与声黑洞探头组成. 基于Timoshenko梁理论, 采用传输矩阵法建立了换能器整体弯曲振动的理论模型, 理论运算得出的解析解与仿真得出的数值解相吻合. 通过有限元方法对该换能器的电阻抗频率响应特性、振动模态、辐射声场和振动位移进行模拟仿真研究, 并与悬链线型换能器进行对比分析. 结果显示, 在相同振动模态下, 声黑洞型换能器的最大声压和振动位移均优于悬链线型换能器, 表明声黑洞结构能够有效提升弯曲振动位移和换能器的侧向辐射性能. 最后加工出了该换能器样机并对其电阻抗特性以及振动模态进行实验测量, 实验结果与仿真结果吻合良好.

编辑推荐

2025, 74 (18): 184701.

doi: 10.7498/aps.74.20250413

摘要 +

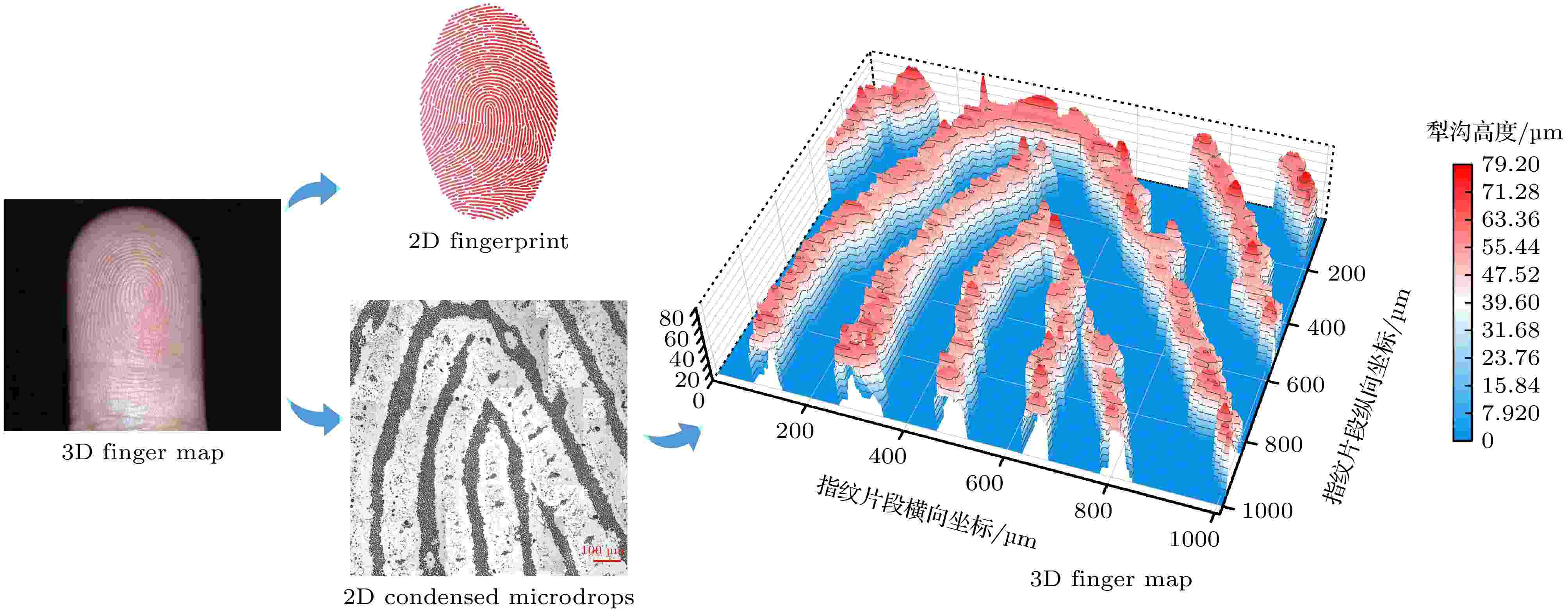

指纹识别技术作为现代生活安全和信息保护的关键手段, 已广泛应用于日常生活的诸多领域. 传统2D指纹信息承载量不足, 难以满足高安全性需求. 近年提出的几种3D指纹技术虽各有优势, 但采样程序复杂且依赖于大型设备等问题限制了其实际应用. 本文提出一种基于冷凝微液滴群的简单快速三维指纹片段重构技术, 表明按压冷表面时指纹犁沟约束的水蒸气通过扩散凝结所形成的冷凝微液滴群蕴含着三维指纹信息, 并根据冷凝微液滴群的大小分布重建指纹片段. 通过与实测的指纹三维数据对比分析, 发现重构获取的数据与真实的指纹数据误差仅为9.3%, 具有良好的一致性. 该三维指纹重构方法可以便捷获取高信息承载量的指纹片段用于生物个体确认, 随着技术的不断优化和完善, 这一方法有助于在身份认证、安全防范及个人信息保护等领域发挥重要作用.

气体、等离子体和放电物理

2025, 74 (18): 185201.

doi: 10.7498/aps.74.20250680

摘要 +

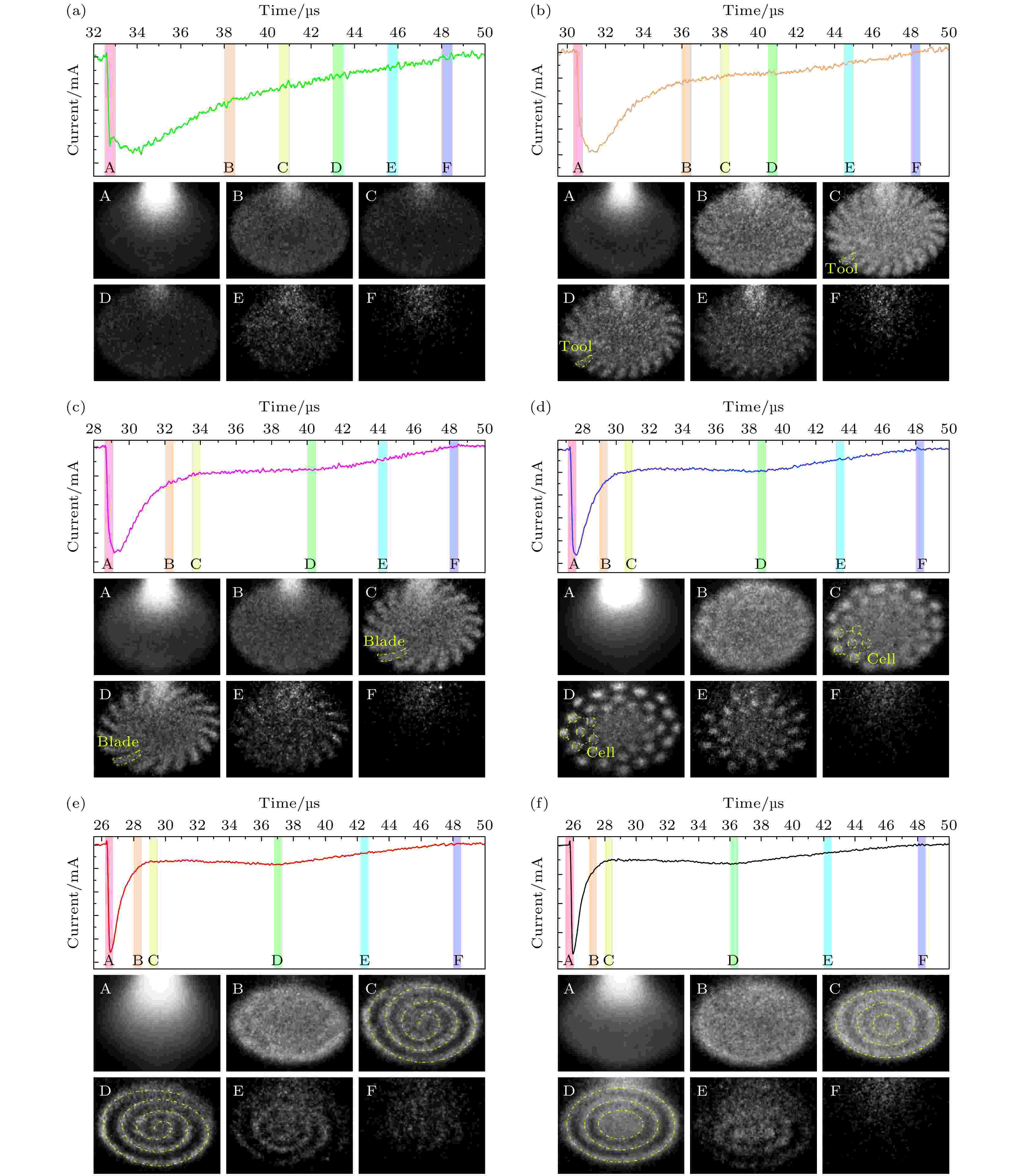

本文利用正弦交流电压激励液体电极放电系统, 通过增大液体电导率(σ), 发现放电从均匀模式过渡为斑图模式, 且斑图模式中依次在液面观察到了齿轮、锯盘、离散点、单臂螺旋和同心圆环等结构. 放电的电压电流波形表明放电仅发生在电压的负半周期(液体作瞬时阳极), 气体击穿后放电电流迅速增大并很快达到峰值然后缓慢减小. 对于均匀模式, 放电电流的减小是单调的; 但对于斑图模式, 放电电流在减小过程中存在一段几乎不随时间变化的平台阶段. 此外, 随σ升高, 峰值电流和平台电流均增大, 且放电击穿时刻提前. 利用增强型电荷耦合设备拍摄了均匀模式和斑图模式在液面附近的时间演化行为, 发现不论何种放电模式最初液面上均产生的是均匀圆盘, 而各种非均匀的斑图是产生在平台阶段. 基于反应-扩散模型, 通过改变离子强度与电流强度(对应变量m和l )对均匀模式和斑图模式进行了数值仿真, 获得了实验对应的放电模式. 此外, 采集了液面附近放电的发射光谱, 计算了与电子温度和电子密度相关的谱线强度比. 通过对光谱进行拟合, 获得了液面附近放电的气体温度和分子振动温度. 研究发现这些等离子体参数随σ的增大(对应着放电模式的变化)而升高.

2025, 74 (18): 185202.

doi: 10.7498/aps.74.20250737

摘要 +

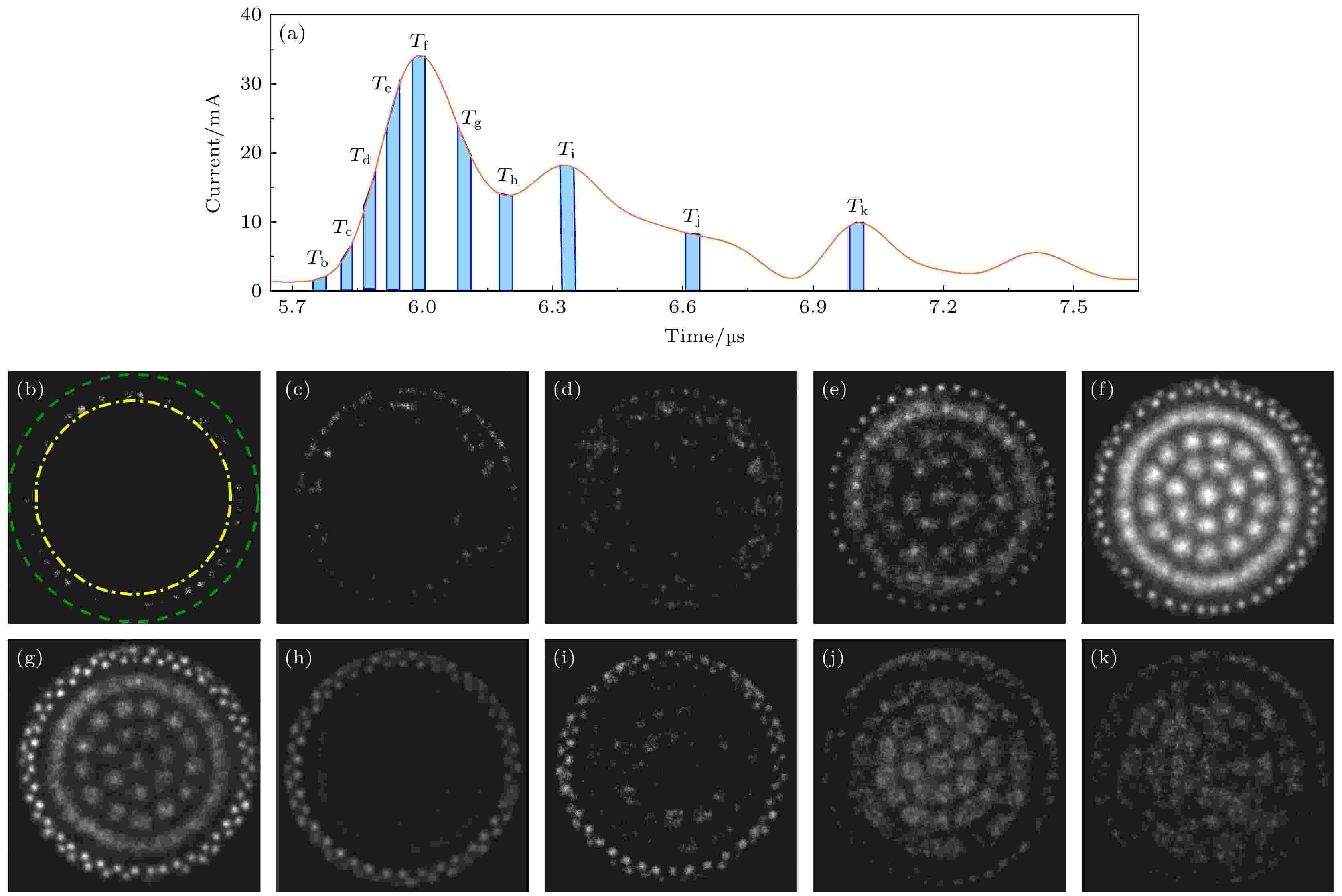

本工作在氩气/空气混合气体介质阻挡放电系统中, 利用不同半径的圆形边界叠加形成薄厚组合放电气隙, 通过改变外加电压, 获得同心环斑图、环-点阵-同心环斑图、靶波斑图、蜂窝斑图, 并分析研究了几种斑图的电学特性和光学特性. 利用增强型电耦合设备(intensified charge-coupled device, ICCD)重点研究了环-点阵-同心环斑图的时空演化行为, 对该斑图的形成机理进行了理论分析. 结果表明, 该放电斑图在径向上具有从外向内逐渐点亮的发展过程, 这与薄气隙对放电的预电离作用有关. 对该斑图径向上不同放电细丝的发射光谱进行了采集分析, 并对其等离子体参数进行了空间分辨诊断. 实验发现, 薄气隙中分子振动温度、电子密度及电子温度比厚气隙中大得多. 在厚气隙中沿径向从内到外其分子振动温度、电子密度、电子温度逐渐增加, 但数值变化较小; 薄气隙离圆心更远处的分子振动温度、电子密度、电子温度反而变小, 这与气隙中电场的微变化相关.

编辑推荐

2025, 74 (18): 185203.

doi: 10.7498/aps.74.20250668

摘要 +

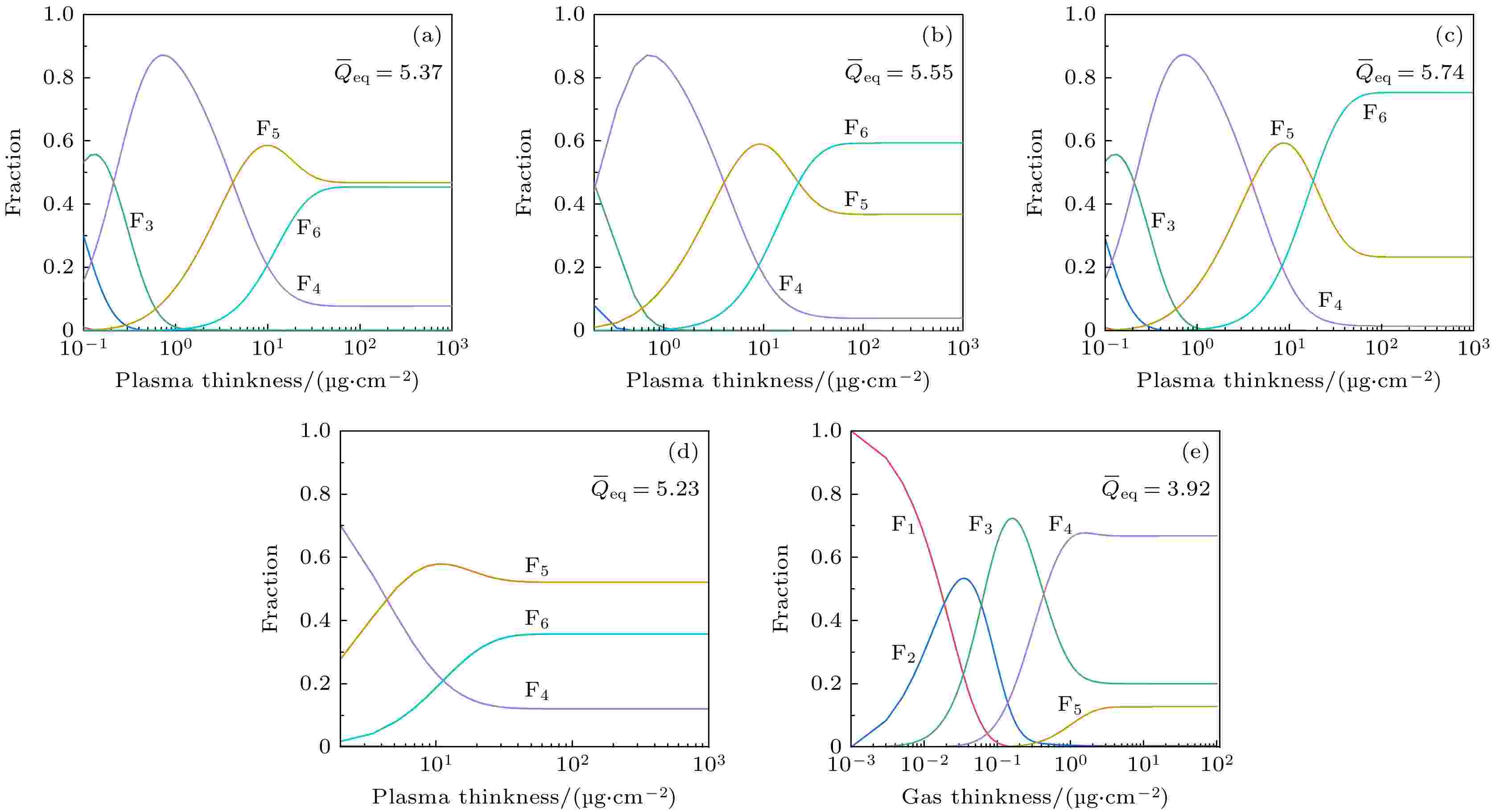

本文基于截面模型系统研究了碳离子与氢等离子体相互作用的电荷态演化行为. 首先探究了在碳离子入射能为$1{\text{ keV/u—}}100{\text{ MeV/u}}$、氢等离子体的电子温度为$k{T_{\text{e}}} = 1{\text{—}}1000{\text{ eV}}$范围内引入“shift”麦克斯韦速率分布对双电子复合速率系数影响的规律, 首次给出该体系下的速率系数数据. 在此基础上具体求解了在炮弹碳离子的能量为$0.5{\text{ MeV/u}}$、等离子体自由电子温度为$ k{T}_{\text{e}}=3$和$8\text{ eV} $、电子密度为${N_{\text{e}}} = {10^{18}}{\text{—}}{10^{20}}{\text{ cm}^{- 3}}$的情况下包含各种电离及复合过程的平衡速率方程, 给出了碳离子穿过氢等离子体的非平衡和平衡电荷态丰度随等离子体厚度的演化关系, 揭示了等离子体状态(温度、密度), 炮弹离子能量及初始电荷态对炮弹离子电荷态演化的调控机制. 进一步, 通过对比碳离子在氢等离子体与中性气体(氢气)中的动力学行为差异, 阐明了等离子体环境对离子电荷交换的独特影响. 本研究将对高能量密度物理领域中离子与等离子体相互作用的动力学演化及能量输运特性的研究具有重要参考作用.

凝聚物质: 结构、力学和热学性质

2025, 74 (18): 186301.

doi: 10.7498/aps.74.20250831

摘要 +

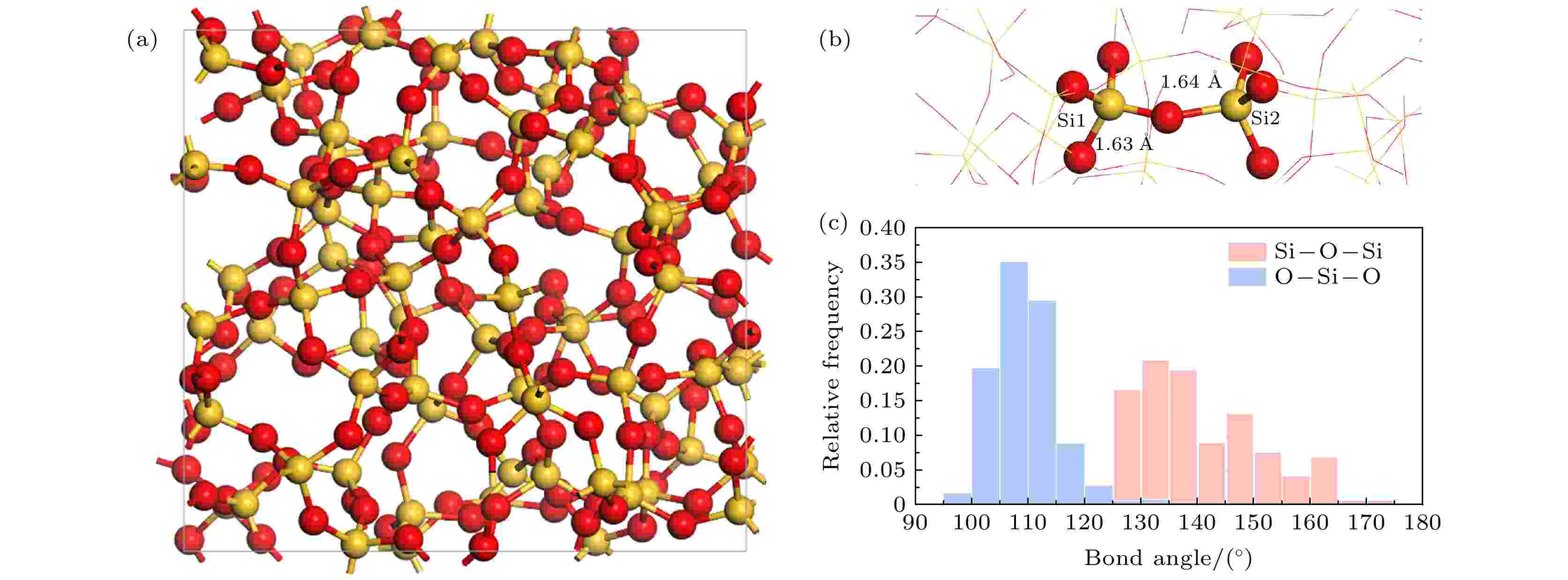

本文基于第一性原理方法研究了非晶态二氧化硅中性氧空位缺陷及其与氢原子的反应机理. 结果显示, 非晶态二氧化硅中存在5种稳定中性氧空位缺陷构型, 相应的缺陷形成能与缺陷硅原子间距呈现显著正相关关系. 其中, $ {\mathrm{V}}_{\mathrm{D}} $构型因形成能最低可能是辐照或制备过程中的主要缺陷, $ {\mathrm{V}}_{\mathrm{F}} $和$ {\mathrm{V}}_{\mathrm{B}} $构型的费米接触与$ {\mathrm{E}}_{\gamma }'$中心相近, 而$ {\mathrm{V}}_{\mathrm{D}} $, $ {\mathrm{V}}_{\mathrm{B}\mathrm{P}4} $和$ {\mathrm{V}}_{\mathrm{D}\mathrm{S}\mathrm{i}} $构型因电子成对存在导致费米接触为零. 氢原子与中性氧空位缺陷通过形成Si—H键或硅羟基两种钝化方式可产生两类共7种中性氢化氧空位缺陷. 电子定域化函数与EPR模拟分析发现, $ {\mathrm{V}}_{\mathrm{B}\mathrm{B}}^{\mathrm{H}}\mathrm{和}{\mathrm{V}}_{\mathrm{B}\mathrm{M}}^{\mathrm{H}}$构型与$ {\mathrm{E}}_{\gamma }' $中心的EPR参数高度接近, 表明氢钝化过程可能干扰$ {E}' $中心的识别. $ {\mathrm{V}}_{\mathrm{B}\mathrm{B}}^{\mathrm{O}\mathrm{H}} $构型中硅羟基的生成可为氧化层和界面处水分子的形成提供理论依据. 研究获得了氢诱导缺陷跨网格迁移以及生成硅羟基的路径, 并揭示了氢原子具有钝化原始缺陷和诱发次生缺陷的双重作用. 这些发现可为双极型器件低剂量率辐射损伤增强效应提供微观机理解释.

2025, 74 (18): 186302.

doi: 10.7498/aps.74.20250495

摘要 +

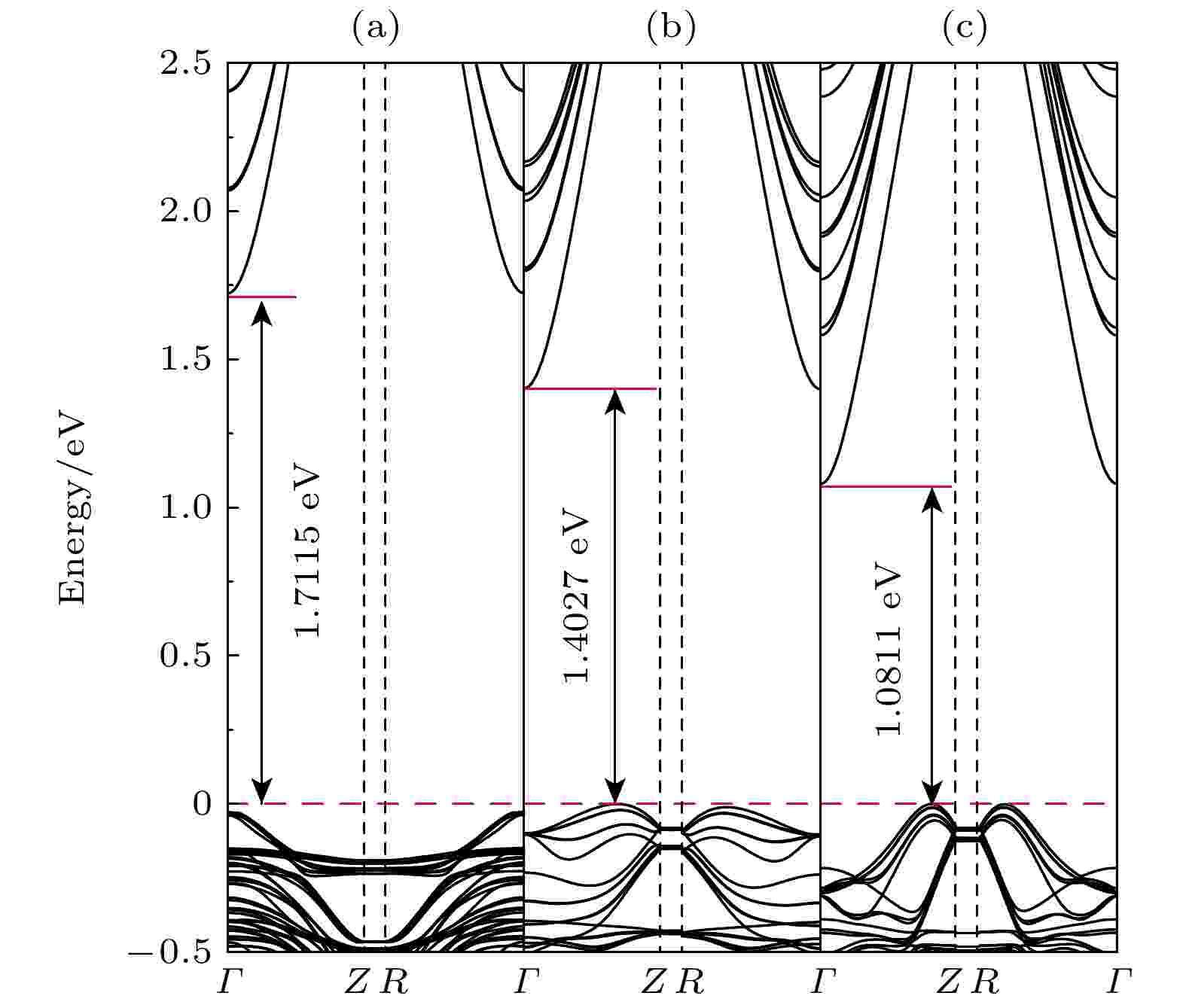

基于密度泛函理论的第一性原理计算, 硫掺杂氧化锌纳米线的电子与光学性质研究揭示了掺杂对材料性能的调控机制. 硫的引入导致ZnO晶格发生局部畸变, 形成替位式掺杂结构, 显著改变了其本征能带结构, 费米能级向导带底偏移, 禁带宽度出现红移. 分轨道能带图表明, 硫的3p轨道在价带顶附近形成杂质能级, 增强了载流子浓度和迁移率. 硫原子的掺杂也诱导纳米线在光学性质方面发生显著变化, 比如, 介电函数实部和虚部展现了新的特征峰, 吸收系数显著提高, 且随着掺杂浓度的增大, 光学性质的变化更加显著. 该研究为硫掺杂氧化锌纳米线在光电探测器、发光二极管等器件中的性能优化提供了重要的理论支撑, 揭示了微观电子结构与宏观光学响应之间的内在关联机制.

2025, 74 (18): 186303.

doi: 10.7498/aps.74.20250650

摘要 +

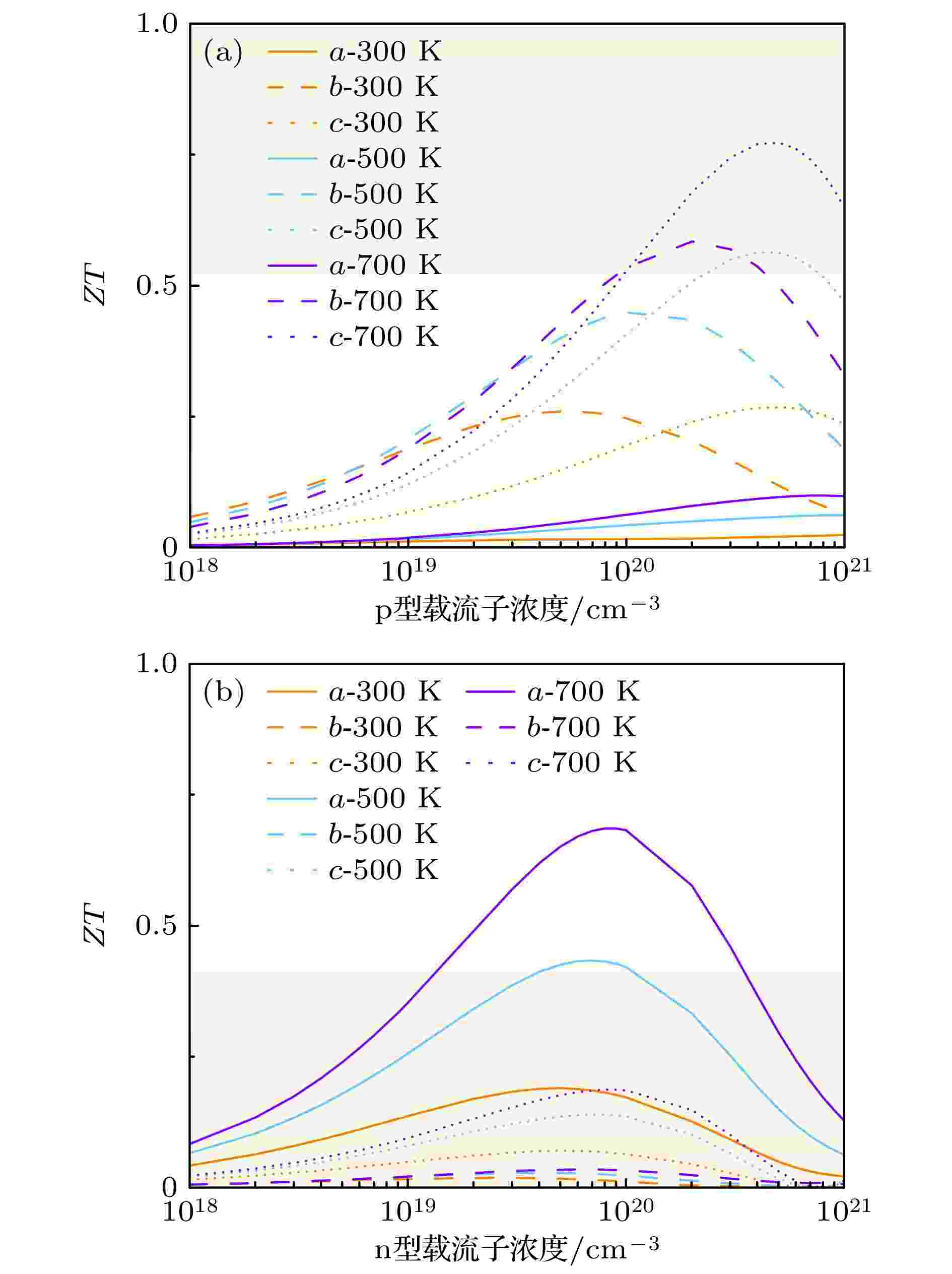

混合阴离子硫卤化物凭借其独特的晶格动力学和可调电子结构, 在热电与光电材料领域备受关注. 本文基于密度泛函理论的第一性原理计算, 结合玻尔兹曼输运方程、声子重整化模型, 研究了AgBiSCl2的光电、热电性能. 结果表明, AgBiSCl2为直接带隙半导体且带隙为1.72 eV, 紫外区光吸收系数达到1 × 106 cm–1, 3 μm厚度下光谱极限最大效率为28.06%. AgBiSCl2中Ag原子离域引起的rattling振动引发强非谐声子散射, 导致极低的晶格热导率, 在300 K时平均热导率中κp和κc分别为0.246 W/mK 和0.132 W/mK. 700 K 时p型和 n 型最大ZT分别为0.77和0.69. 由此表明AgBiSCl2在高效热电能量转换与紫外光电探测器领域具有重要应用潜力, 为设计多功能材料提供了理论参考.

2025, 74 (18): 186401.

doi: 10.7498/aps.74.20250621

摘要 +

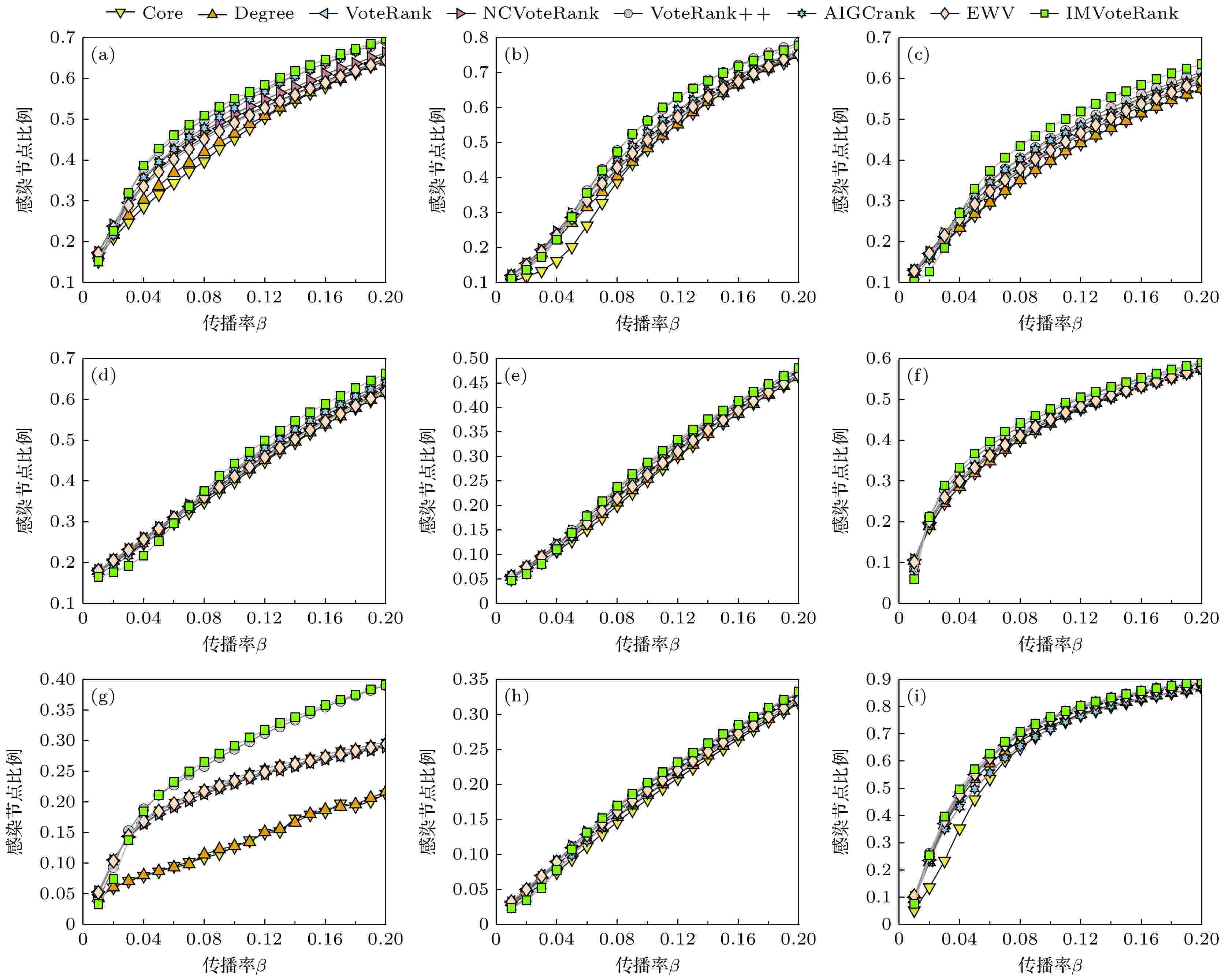

在复杂网络中高效识别一组关键传播节点对信息扩散与谣言控制至关重要. 对于多传播源节点选取问题, 一种有效的方法不仅要考虑种子节点自身的影响力, 还要考虑其分散性. 传统投票模型算法VoteRank假设一个节点对其每个邻居的投票都是一样的, 忽视了拓扑相似性对投票倾向的影响; 其次, 采用邻域均质化投票衰减策略, 难以有效地抑制种子节点的传播范围重叠. 本文提出一种改进的基于VoteRank的复杂网络多影响力节点识别算法IMVoteRank, 通过双重创新提高算法效果: 首先, 设计基于结构相似性的投票贡献机制, 模拟真实世界中选民更倾向于投票给自己关系相近的人, 算法认为节点之间拓扑结构越相似邻居节点越有可能将票投给对方, 因此将邻居节点的投票贡献拆分为直接连接贡献与拓扑相似性贡献, 通过动态权重平衡二者的贡献从而优化投票精准度; 其次, 引入动态群组隔离策略, 在迭代过程中以种子节点为核心检测紧密连接群组, 通过抑制群组内节点投票能力并断开其连接, 保证种子节点的空间分散性从而有效克服了传播范围重叠问题. 在多个真实数据集上基于易感-感染-恢复模型的传播实验证明, 所提方法能更有效识别网络中多影响力节点.

2025, 74 (18): 186402.

doi: 10.7498/aps.74.20250797

摘要 +

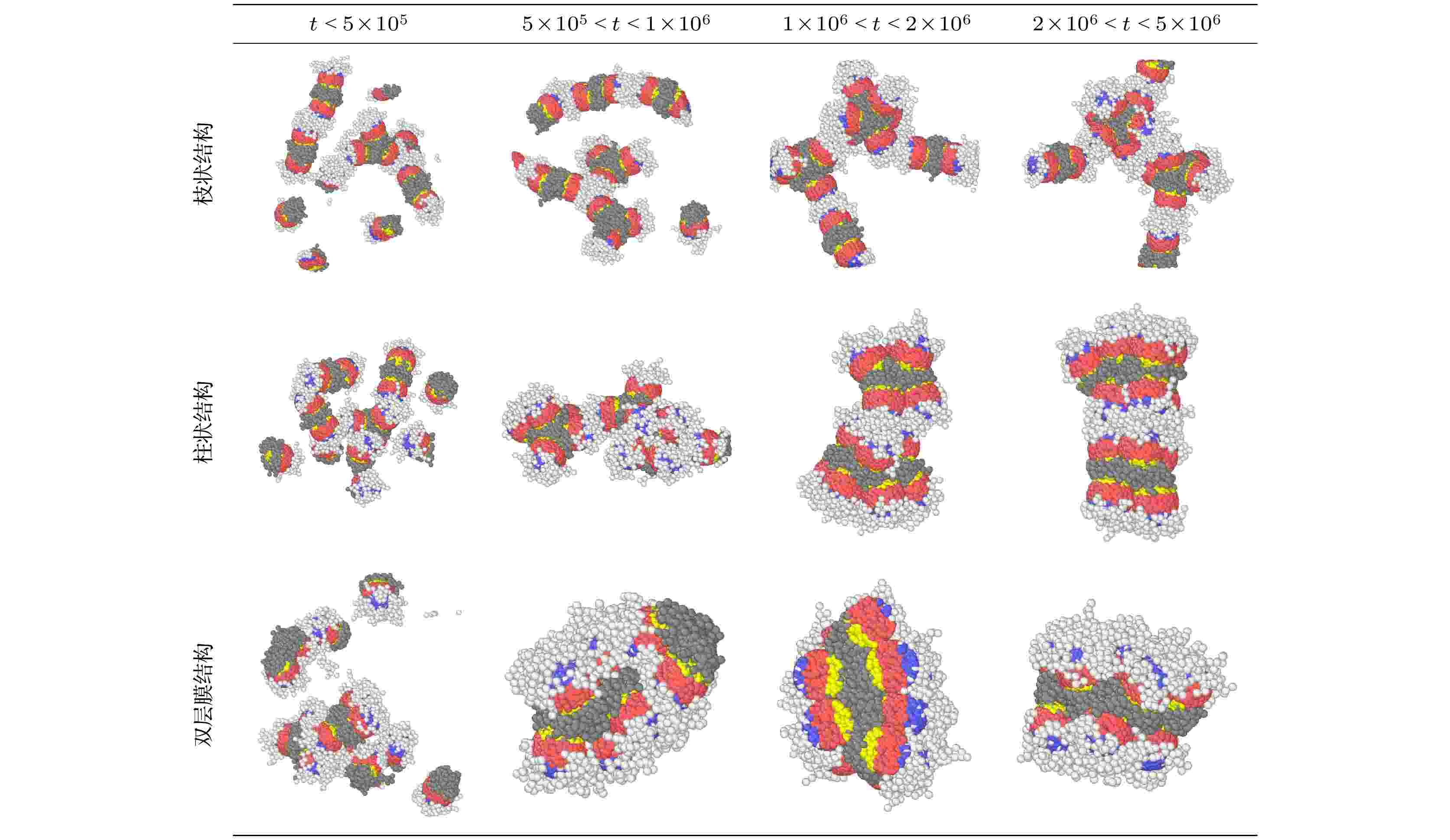

聚合物接枝纳米粒子的自组装在功能材料领域的应用越来越广泛. 然而, 目前对于不同自组装形貌结构的动态转变路径的分析仍存在不足, 这将导致在实验和工业生产中无法实现进一步的精确调节和定向设计. 本文通过构建聚合物接枝斑块化三分纳米颗粒的粗粒度模型, 采用耗散粒子动力学模拟方法, 研究了斑块性质、接枝链的长度、比例以及接枝密度等因素对聚合物接枝柔性斑块化纳米粒子自组装行为和结构的影响. 本文系统地探讨了这些因素对柔性斑块化纳米粒子自组装结构转变的影响和调控机制, 得到了枝状结构、柱状结构、双层膜结构等多种结构. 研究中所获得的柔性斑块化纳米粒子的自组装结构(例如双层膜结构)为新型药物载体的设计提供了潜在的应用基础. 通过精确调控体系的特定结构特征, 能够实现药物的高效包载以及靶向递送功能, 从而显著提升药物的生物利用度和治疗效果.

编辑推荐

2025, 74 (18): 186403.

doi: 10.7498/aps.74.20250776

摘要 +

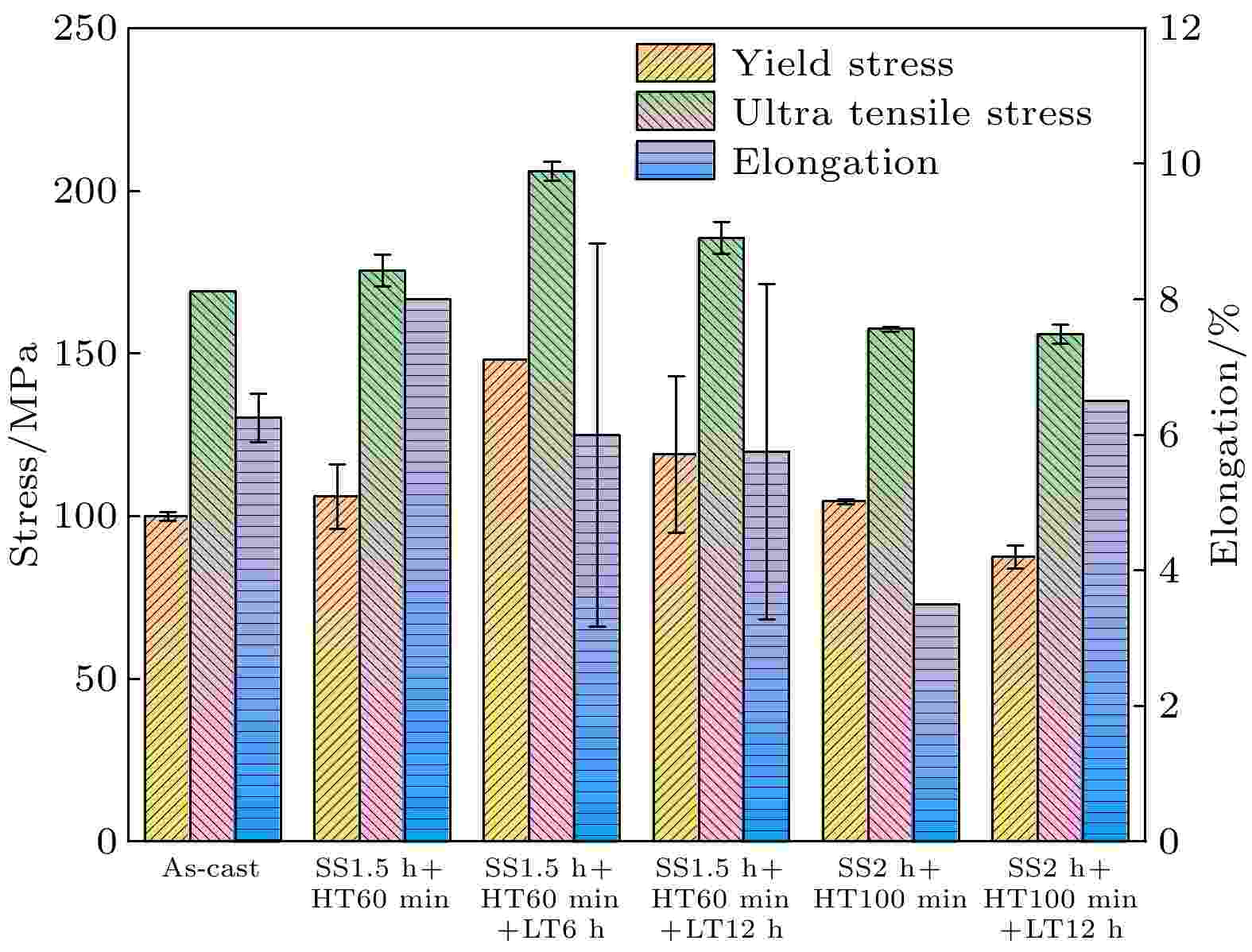

随着电子通信等行业的快速发展, 对高导热铸造铝合金材料性能要求日益增加. 本文以在电子通信等行业广泛使用的Al-7Si(质量分数, 下同)铸造铝合金为对象, 系统分析了热处理工艺制度以及少量的Mg元素添加对Al-7Si系合金微观组织及性能的影响. 结果表明: 固溶后在300 ℃下进行保温热处理有利于共晶Si的球化, 并减小溶质原子在铝基体中的固溶度, 从而导致Al-7Si合金导热性能的提升及硬度的降低; 在Al-7Si合金中添加微量Mg(0.4%)后进行三级热处理(固溶处理+300 ℃热处理+180 ℃热处理)不仅有助于共晶Si的球化, 而且能促使纳米尺度(Mg, Si)强化相的析出以及基体中固溶的Mg, Si元素含量的降低, 从而同时提高合金的力学性能和导热性能. 经历三级热处理的Al-7Si-0.4Mg合金热导率和显微硬度可达189 W/(m·K)和73.5 HV, 相较于铸态Al-Si合金分别提升了11.2%和62.6%.

2025, 74 (18): 186801.

doi: 10.7498/aps.74.20250661

摘要 +

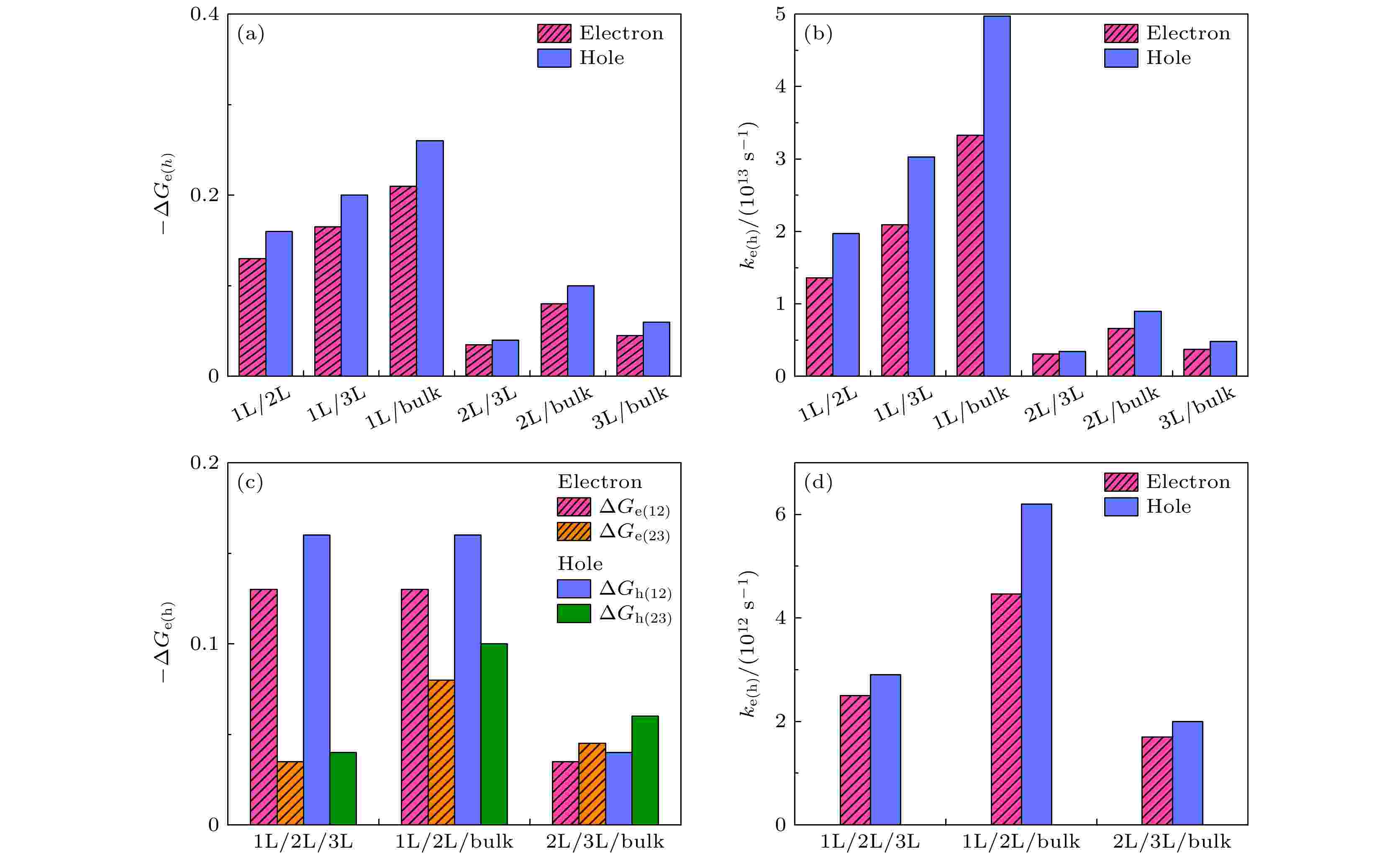

二维层状材料的能带漏斗效应为调控电荷转移提供了重要手段. 然而, 关于能带漏斗的实现及其对电荷转移速率的影响仍缺乏理解. 本文通过解析推导和第一性原理计算方法, 提出通过构建具有厚度梯度的MoS2实现能带漏斗效应, 并分析能带漏斗效应对电荷转移速率的影响. 结果表明, MoS2的带隙随层数减少呈单调递增趋势, 使得双厚度梯度和三厚度梯度MoS2均可实现能带漏斗效应, 电荷会从薄层区域往厚层区域定向传输. 此外, 不同层数MoS2界面处能级差诱导的驱动力是调控载流子聚集能力的重要因素, 在双厚度梯度单层/块体MoS2的电荷转移速率可达$ 4.97 \times {10^{13}}{{\text{ s}}^{ - 1}} $. 这些结果为设计能带漏斗以及理解能带漏斗效应调控电荷转移行为提供物理基础.

凝聚物质: 电子结构、电学、磁学和光学性质

2025, 74 (18): 187401.

doi: 10.7498/aps.74.20250723

摘要 +

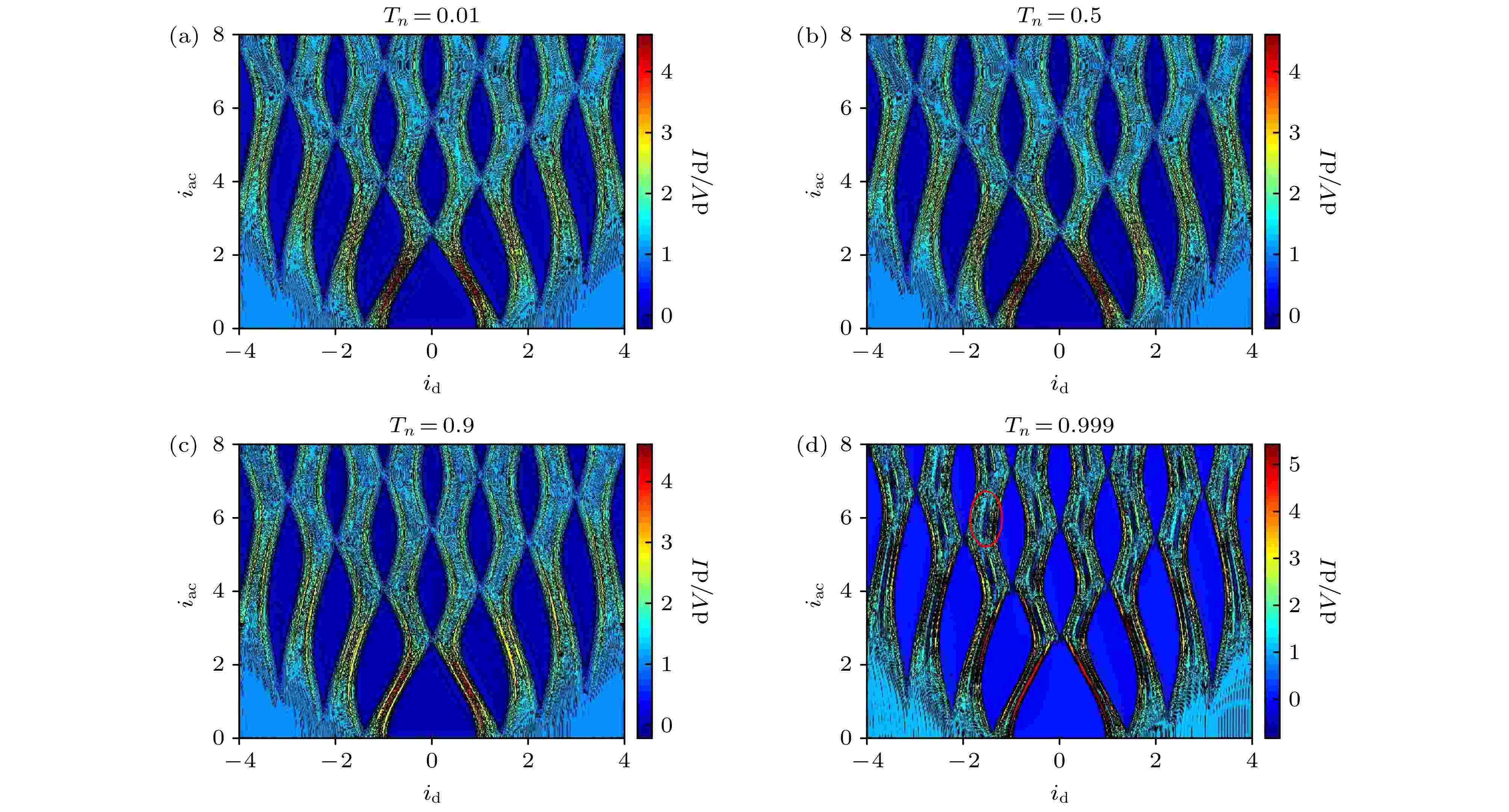

约瑟夫森结作为超导电子学中的核心非线性元件, 其电流-相位关系(current-phase relation, CPR)直接决定了器件的动力学行为与应用潜力. 传统约瑟夫森结通常表现出标准正弦型CPR, 而近年来非正弦CPR的新型约瑟夫森结引起广泛关注. 本文基于实验测量的Nb/Al-AlOx/Nb结的电流电压(I-V )特性曲线, 结合阻容并联约瑟夫森结模型, 构建了适用于非正弦CPR的数值计算模型, 系统分析了CPR倾斜对约瑟夫森结动力学特性的影响. 研究表明: 欠阻尼约瑟夫森结的临界电流随CPR倾斜度增加而显著降低, 从而表现出类似直流超导量子干涉器件的临界电流可调的特性; 而在过阻尼结中, CPR倾斜对I-V曲线的影响不明显. 进一步通过计算微波辐照下的I-V特性, 发现非正弦CPR在过阻尼结中易于形成半整数夏皮洛台阶, 验证了CPR倾斜是半整数夏皮洛台阶原因之一. 此外, 借助ADS (advanced design system)建立非线性谐振器与直流超导量子干涉器件电路仿真模型, 深入探讨了非正弦CPR对约瑟夫森电感及磁通调制行为的影响. 研究结果表明, 不同CPR的约瑟夫森结显著扩展了超导量子比特、参量放大器以及无磁非互易器件的设计自由度, 展示了开发新型超导电子器件的广阔前景.

编辑推荐

2025, 74 (18): 187402.

doi: 10.7498/aps.74.20250795

摘要 +

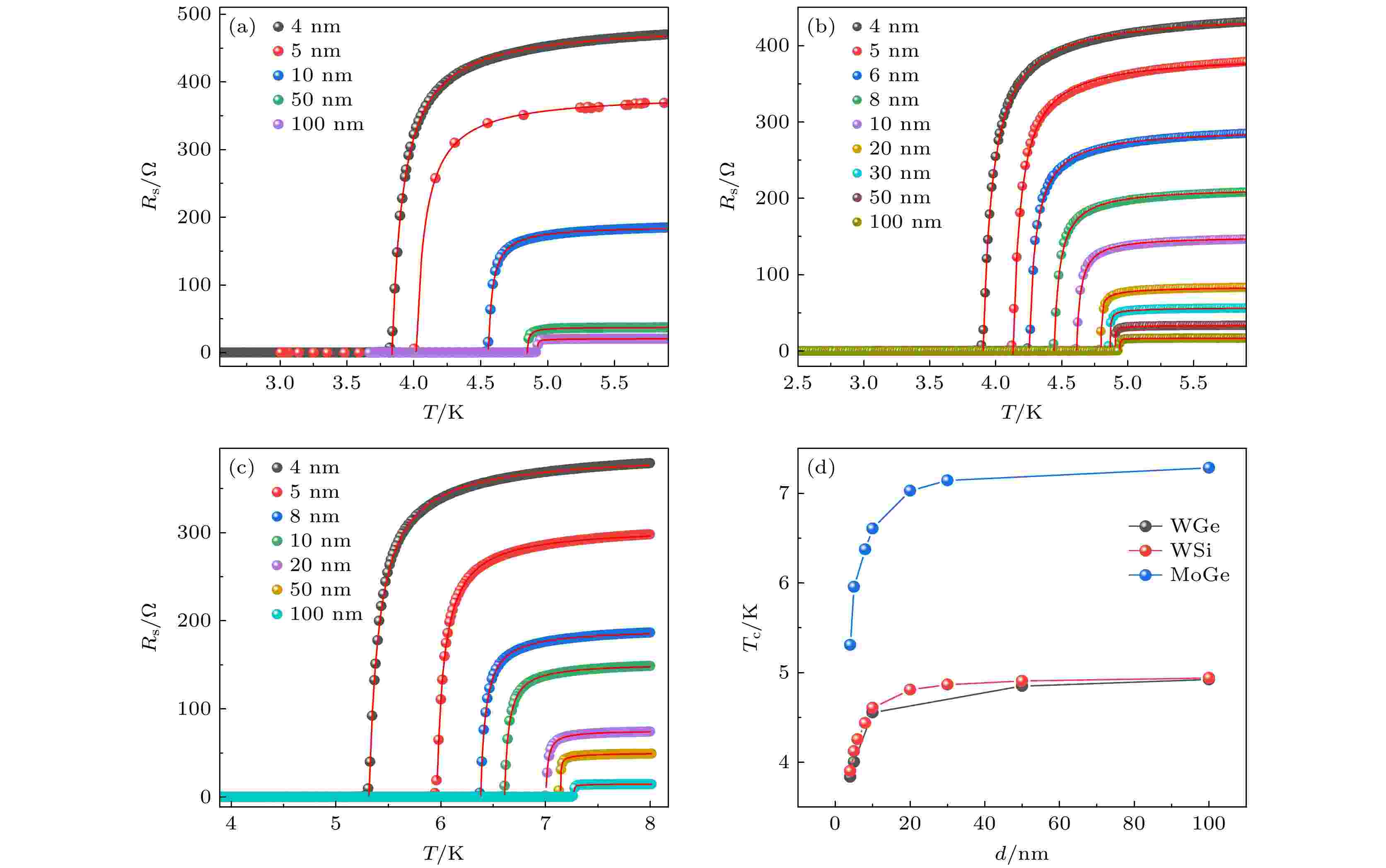

非晶超导薄膜材料具有超导电性均匀性高以及光响应灵敏度好等优势, 是研制大光敏面以及中远红外超导纳米线单光子探测器的理想超导薄膜材料. 本文系统研究了新型非晶锗化钨超导体的超导物性随薄膜材料厚度的变化. 对比硅化钨与锗化钼非晶超导薄膜, 研究发现锗化钨合金与硅化钨具有相似的超导物性, 包括相近的临界温度和相干长度, 稍低的正常态电子扩散系数和较高的磁穿透深度. 相较于锗化钼, 锗化钨合金与硅化钨的电子扩散系数和磁穿透深度均呈现不同程度的增大. 通过研究3种不同非晶薄膜的超导物性参数, 为大光敏面、高灵敏度超导纳米线单光子探测器的研发与性能优化提供了新的材料选择与实验依据.

2025, 74 (18): 187501.

doi: 10.7498/aps.74.20250506

摘要 +

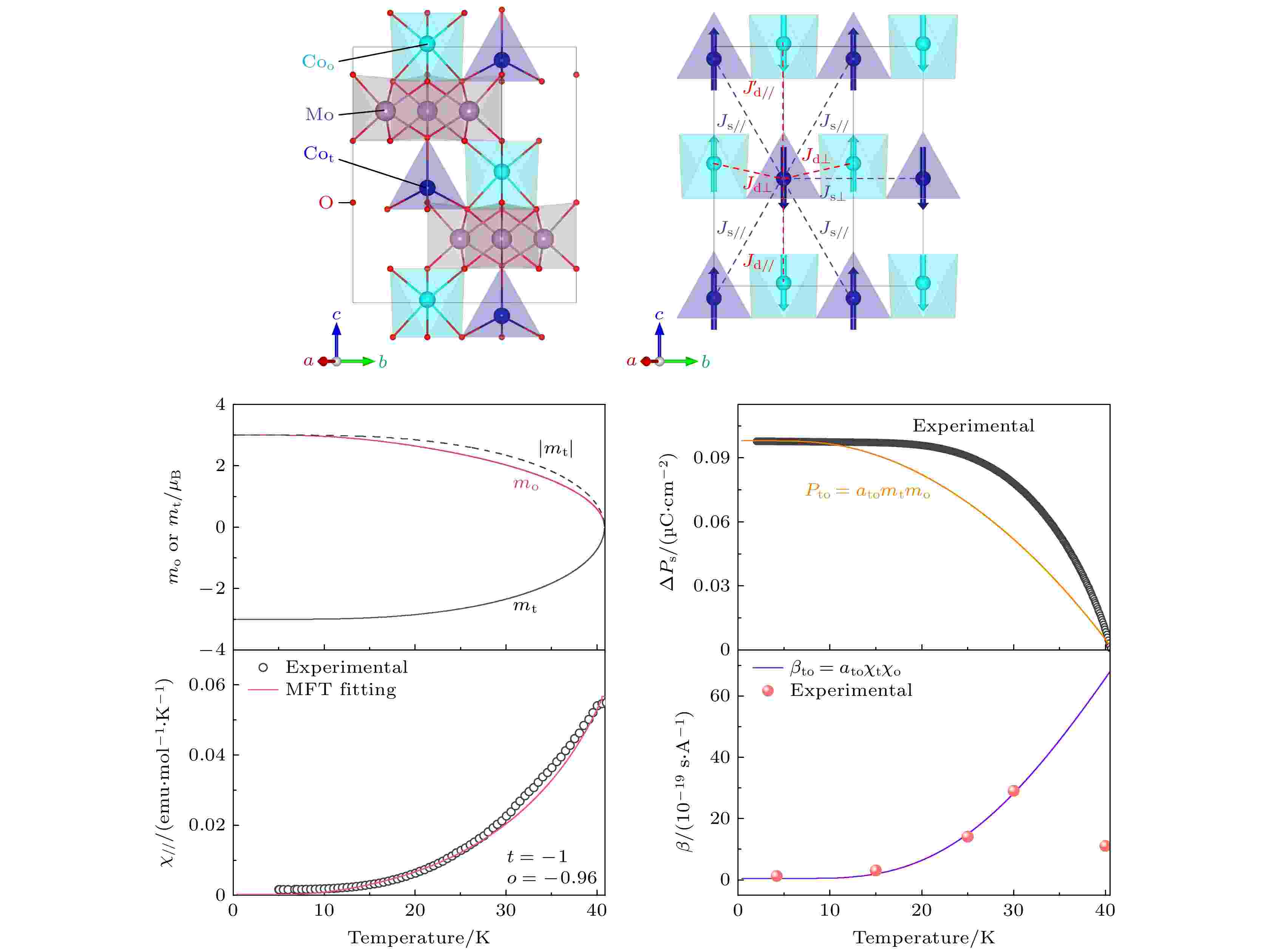

近年来, 极性磁体M2Mo3O8 (M: 3d过渡金属)因其独特的晶体结构、多重连续的磁电耦合态转变及潜在应用价值, 成为凝聚态物理和材料科学领域的研究热点. 特别是Co2Mo3O8基态下展现出显著的二阶非线性磁电耦合效应, 对应独特的磁电耦合微观机制和实际应用价值. 本文基于分子场唯象模型, 构建了Co2Mo3O8体系的两套不同的反铁磁子格子, 给出体系的自发磁矩、自旋诱导的铁电极化、一阶线性磁电耦合系数以及二阶非线性磁电耦合系数随温度的变化关系. 结果显示Co2Mo3O8的二阶磁电耦合系数要明显比同构的Fe2Mo3O8以及Mn2Mo3O8大, 这主要是因为Co2Mo3O8的两个不同子格子间的反铁磁交换作用能量更低, 体系所处的状态更加稳定. 这也表明, Co2Mo3O8体系拥有更加稳定的不可逆性, 展现了非常明显的磁电二极管效应, 为磁电二极管的发展提供了坚实的理论和实验基础.

2025, 74 (18): 187701.

doi: 10.7498/aps.74.20250835

摘要 +

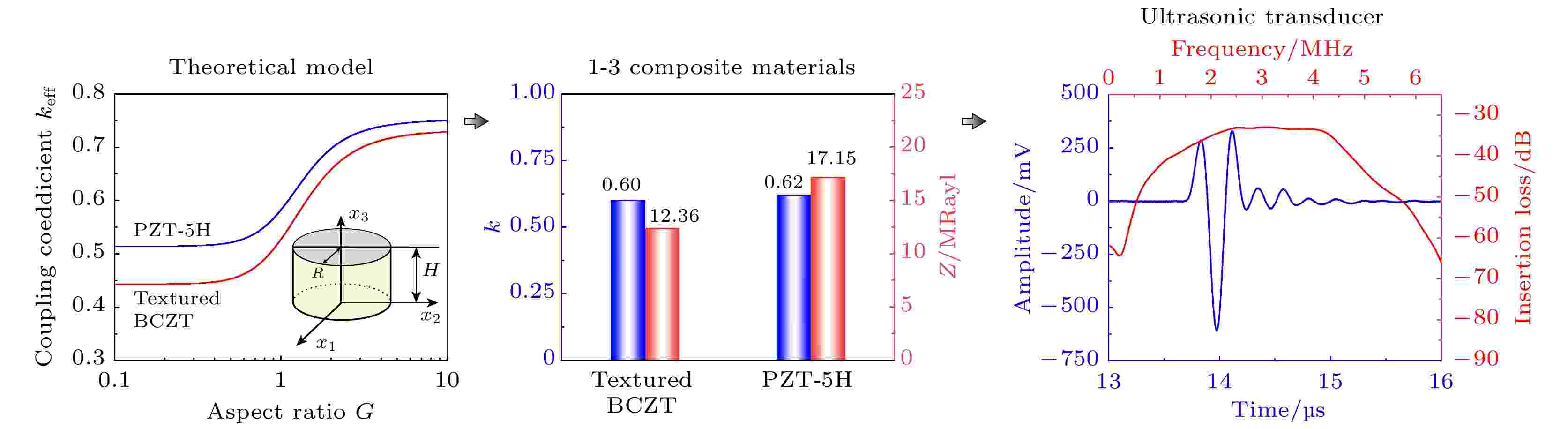

织构(Ba, Ca)(Zr, Ti)O3 (BCZT)陶瓷兼具高压电、高声速和低介电, 十分契合超声换能器高灵敏度和大带宽的发展需求. 然而织构陶瓷普遍缺乏器件设计所需的介电εij、压电dij及弹性常数sij等全矩阵机电参数, 而且现有机电耦合系数k的计算公式仅适用于极端长径比的理想情况, 难以精确描述k随有限长径比的演变规律, 这制约了陶瓷的实际应用. 本工作通过模板籽晶生长法成功制备出沿[00l]C高度取向(织构度f00l ~ 98%)的织构BCZT陶瓷, 通过谐振-反谐振法结合脉冲回波超声测量技术首次建立了完整的全矩阵参数数据库. 织构BCZT陶瓷呈现强各向异性泊松比, 压电系数d33 (605 pC/N)、机电耦合系数k33 (0.73)接近于PZT-5H陶瓷, 压电电压常数g33 (23.6×10–3 V·m–1·Pa–1)较PZT-5H提升20%. 基于压电本构方程构建出k关于任意长径比的理论模型, 据此设计制备的1-3型BCZT复合材料换能器具有高灵敏度和宽频带, 其插入损耗为–33.0 dB, 在~3.0 MHz中心频率处–6 dB带宽高达107.1%, 优于文献报道的PZT-5H超声换能器. 本研究不仅为无铅压电材料的器件化应用提供了完整的机电参数, 且为高性能绿色超声诊断设备的发展奠定了理论与技术基础.

2025, 74 (18): 187801.

doi: 10.7498/aps.74.20250719

摘要 +

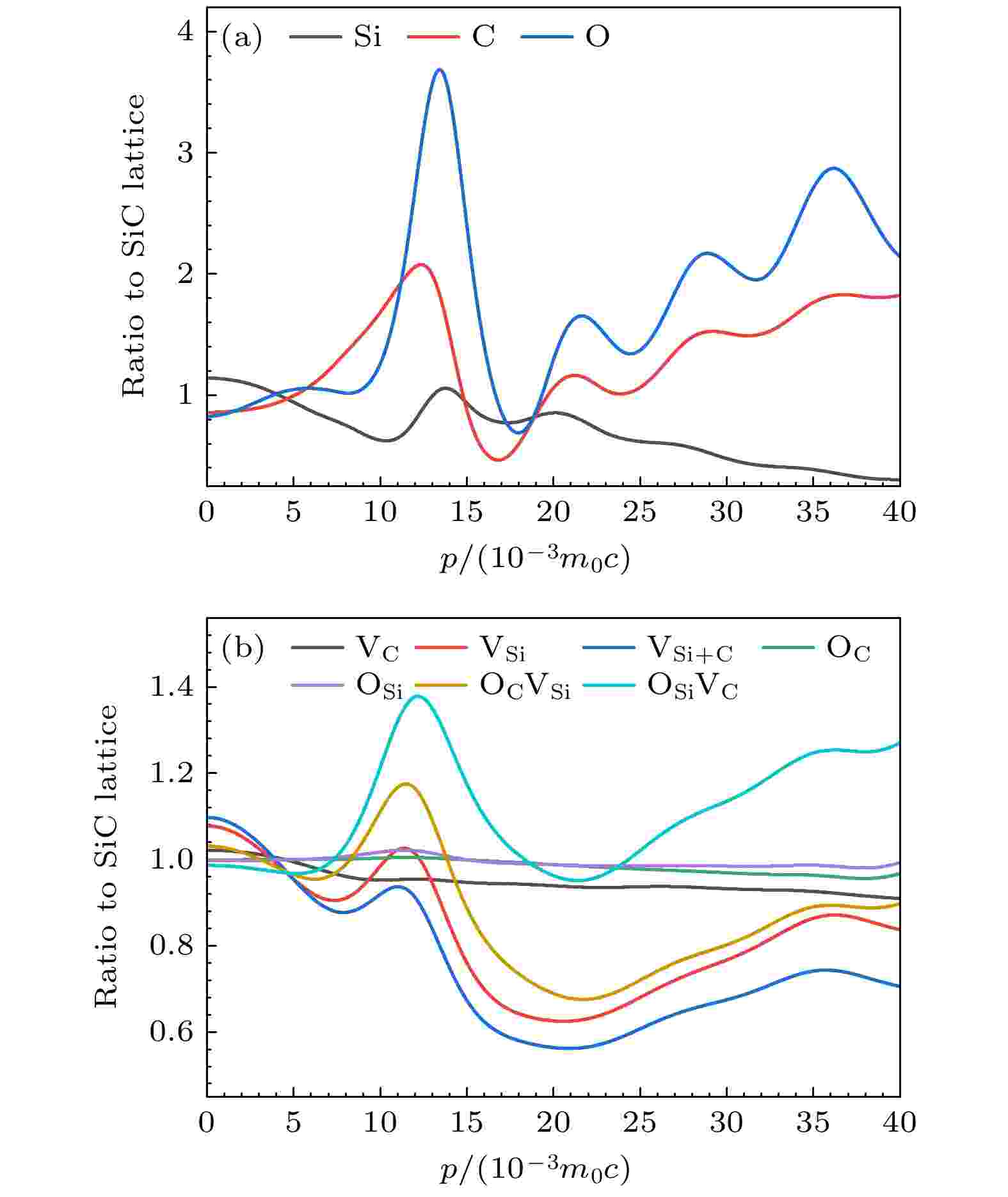

基于密度泛函理论计算了3C-SiC中本征空位缺陷(VC, VSi和VSi+C)及氧相关缺陷(OC, OSi, OCVSi和OSiVC)的形成能. 采用双分量密度泛函理论计算了完美3C-SiC超胞及各类缺陷体系的正电子湮没寿命和动量密度分布. 结果表明, 基于meta-GGA泛函得到的正电子湮没寿命较实验观测值偏大, 揭示了泛函选择对计算结果的重要影响. 通过分析正电子湮没寿命和动量分布发现, 正电子湮没谱技术可有效区分本征缺陷与氧掺杂缺陷, 结合电子-正电子密度分布分析, 揭示了不同电荷态缺陷体系中电子局域化与正电子俘获态的特征差异. 计算结果为正电子湮没技术鉴定氧掺杂3C-SiC中的缺陷提供了理论依据.

物理学交叉学科及有关科学技术领域

2025, 74 (18): 188201.

doi: 10.7498/aps.74.20250848

摘要 +

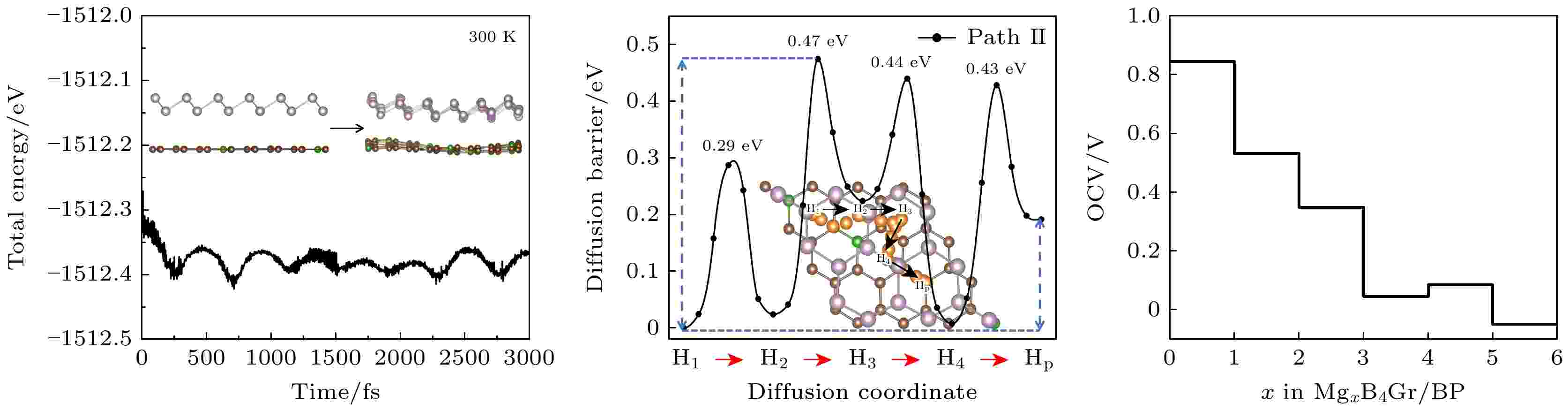

采用基于密度泛函理论的第一性原理计算方法, 讨论了不同浓度硼(B)掺杂石墨烯/蓝磷异质结BiGr/BP (i = 0, 1, 2, 3, 4)的几何结构、稳定性、电子性质以及对镁(Mg)的吸附能力. 结果表明, B掺杂后, 异质结保持结构稳定, 费米能级下移且贯穿多条能带, 材料导电性增强. 随着掺杂浓度的增大, 材料对Mg的吸附能力逐渐增强. 当B掺杂浓度i = 4 (原子个数)时, B4Gr/BP保持热力学稳定, 展现出优异的导电性, 较强的Mg吸附能力(–3.38 eV), 较低的扩散势垒(0.47 eV), 理想的平均开路电压(0.37 V)以及合适的理论容量(286.04 mAh/g). 这表明, B掺杂能有效改善石墨烯/蓝磷(Gr/BP)储镁性能, 特别是B4Gr/BP性能优异, 有望成为镁离子电池阳极的候选材料.

2025, 74 (18): 188401.

doi: 10.7498/aps.74.20250765

摘要 +

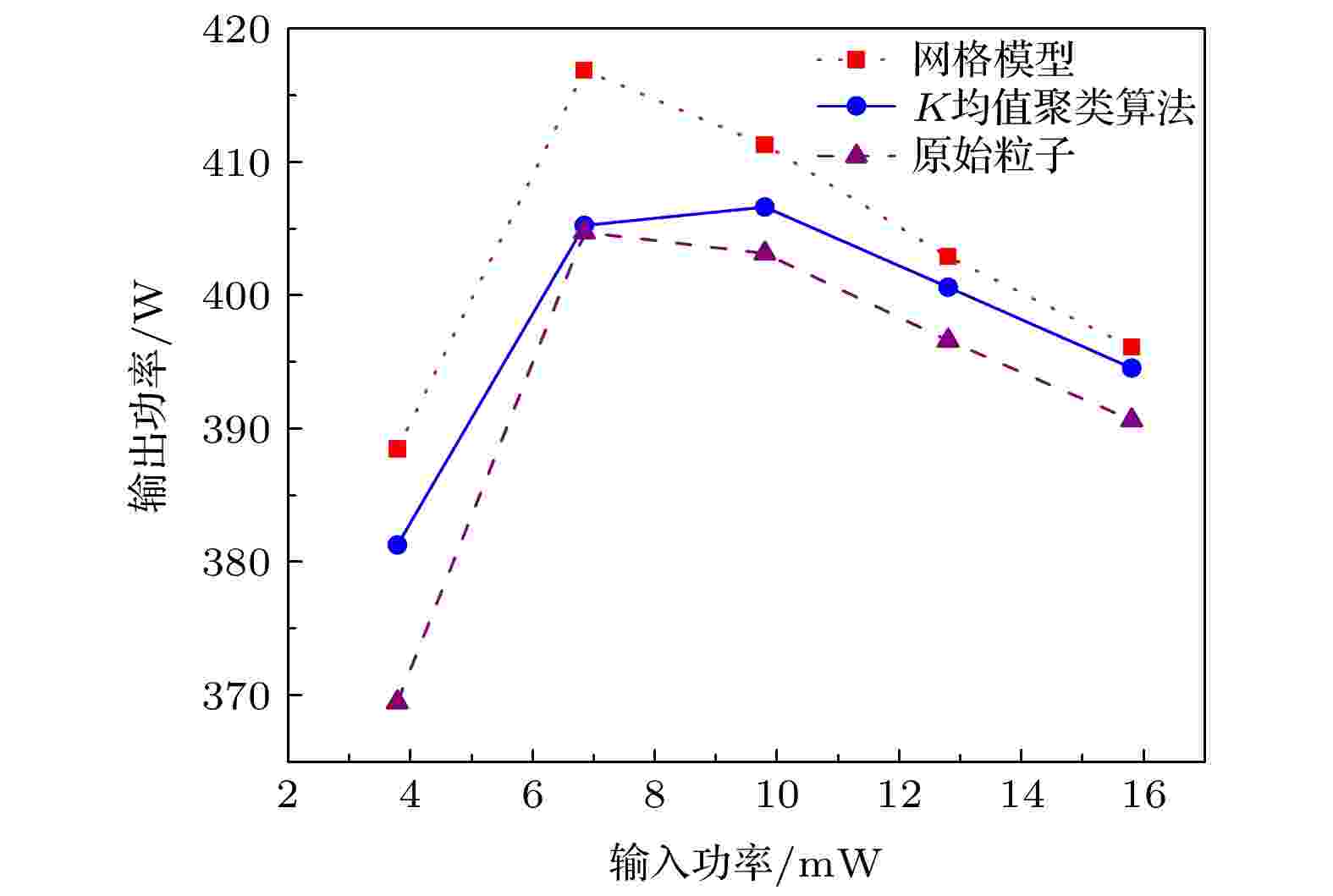

为了提高行波管的稳定性和可靠性, 电子注的优化与设计成为真空电子器件中的关键部分, 层流性是评价电子注质量的关键参数. 提出使用K均值聚类算法将电子枪注腰处粒子简化为宏粒子的方法. 将该宏粒子作为行波管互作用区的粒子源进行注波互作用仿真, 使得仿真时间由5.53 h减少为0.65 h, 提高了仿真效率. 通过对某型号行波管的电子枪进行阴极发散角度和阴阳极间距离的调整. 仿真结果表明: 发散角度在0°—1°范围调节时, 发散角度越大, 径向均方根发射度数值也越大, 电子注层流性就越差, 行波管输出功率下降; 阴阳极间距离在0.8—1.6 mm范围内调节时, 径向均方根发射度由2.51 mm·mrad下降为2.22 mm·mrad时, 电子注的层流性得到改善, 空间行波管输出功率由328.34 W上升为414.10 W. 因此, 采用K均值聚类算法的粒子简化模型, 提升了注波互作用仿真效率, 依据电子注层流性对行波管性能的影响可以对电子枪结构参数优化.

2025, 74 (18): 188701.

doi: 10.7498/aps.74.20250707

摘要 +

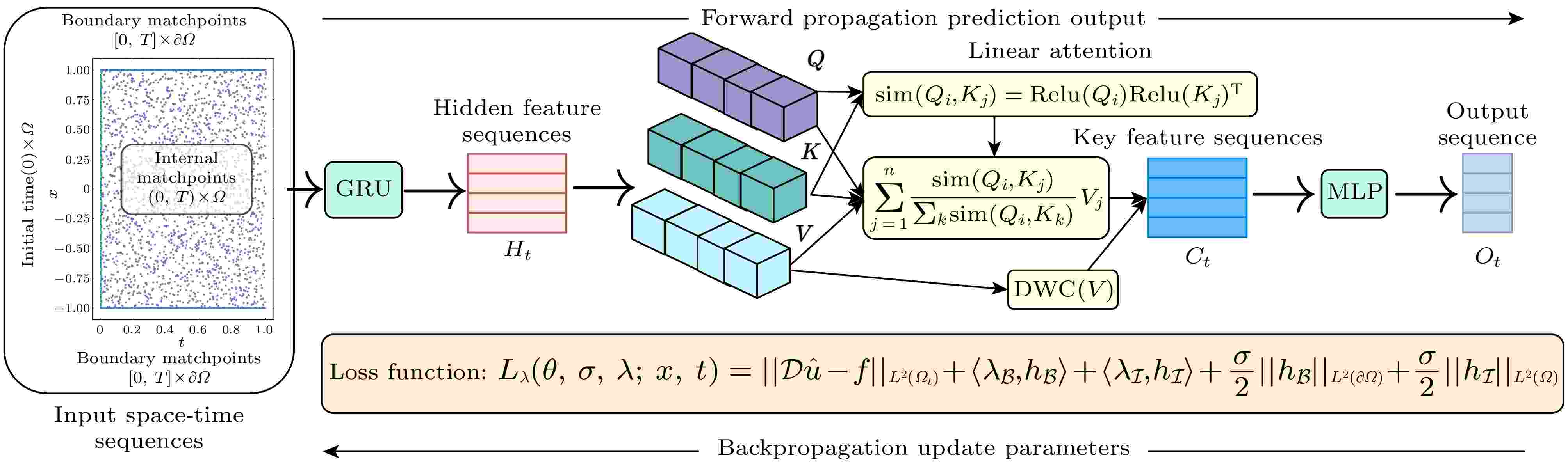

物理信息神经网络(PINNs)作为人工智能助力科学研究(AI for Science)求解偏微分方程(PDEs)的一种无网格化求解框架, 近年来受到广泛关注. 然而, 传统PINNs存在局限性: 一方面, PINNs网络结构使用单向信息传递的多层感知机(MLPs), 难以有效聚焦序列数据中蕴含的关键特征, 信息表征能力弱; 另一方面, PINNs的损失函数为嵌入物理约束的二次罚函数, 其未受约束而无限膨胀的惩罚因子影响模型训练寻优效率. 为应对上述挑战, 本文提出一种基于信息表征-损失优化改进的PINNs—allaPINNs, 旨在增强模型关键特征提取和训练寻优能力, 提升其求解PDEs数值解的准确性和泛化能力. 在信息表征方面, allaPINNs引入高效线性注意力(LA)增强模型关键特征识别能力, 同时降低权重动态加权的计算复杂度. 在损失优化方面, allaPINNs通过引入增广拉格朗日(AL)函数重构目标损失函数, 利用可学习的拉格朗日乘子和惩罚因子有效调控各损失残差项的相互作用. 由Helmholtz, Black-Scholes, Burgers和非线性Schrödinger四个基准方程验证allaPINNs的有效性. 结果表明, allaPINNs能够有效求解不同类型PDEs, 并展现出卓越的数值解预测精度与泛化能力. 相较于当前先进PINNs, 其预测精度提升一至两个数量级.

地球物理学、天文学和天体物理学

2025, 74 (18): 189501.

doi: 10.7498/aps.74.20250640

摘要 +

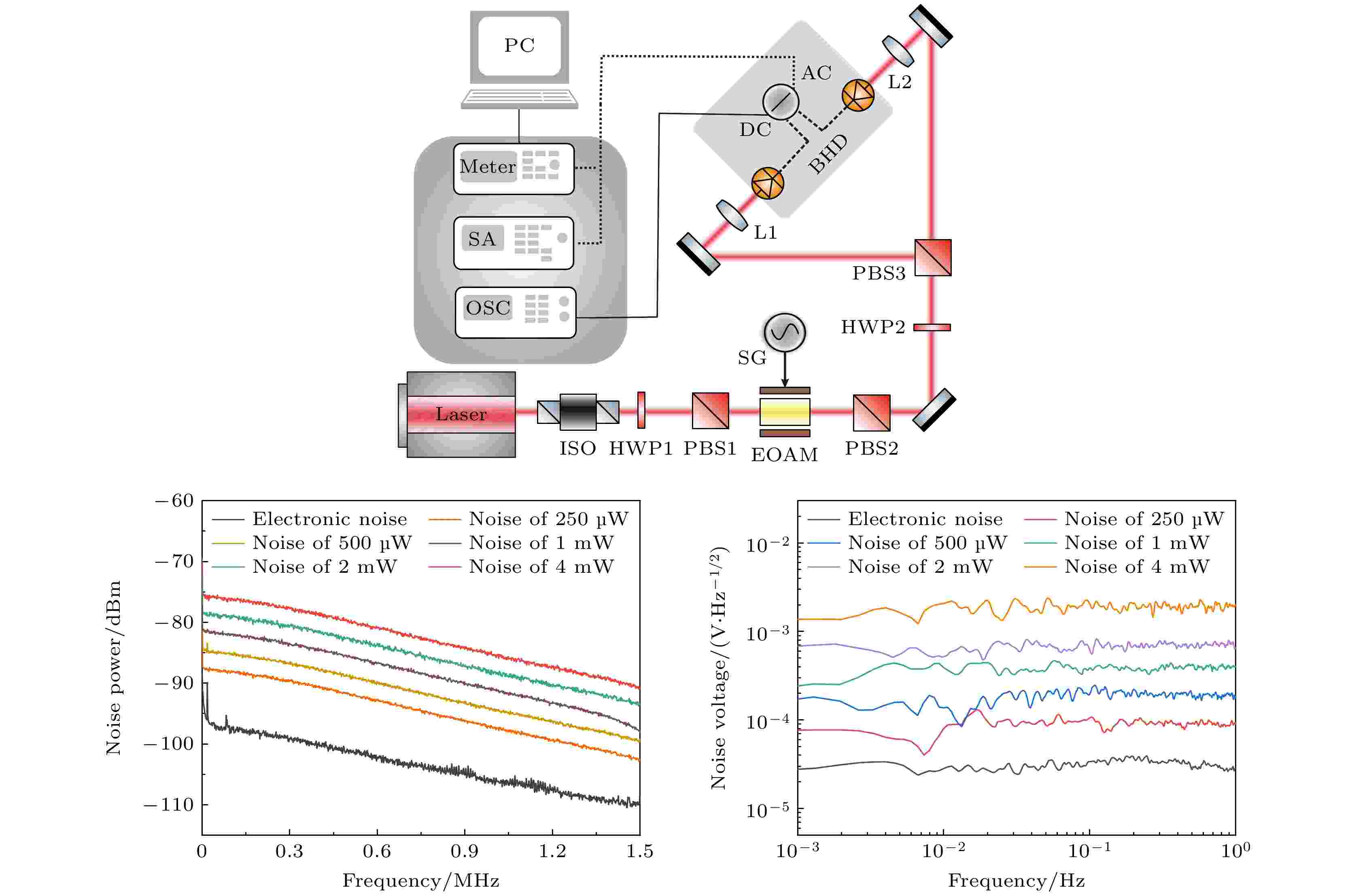

平衡光电探测器作为一种检测量子态噪声起伏通用技术的核心关键器件, 其性能参数在近直流的宽频带范围内(mHz—MHz)常受限于电子学噪声与电学增益的相互制约. 针对1 mHz—1 Hz极低频段, 为满足未来量子增强引力波探测计划中对量子压缩光源探测和评估等方面的需求, 本研究基于一种可调节阻抗匹配网络与两级差分放大的设计架构, 使用差分微调电路与可调偏置电压协同补偿方案, 优化光电二极管的非线性响应补偿机制, 在分析频段500 Hz处实现共模抑制比>75 dB. 实验结果表明, 在小于1 Hz的频段内, 探测器的电子学噪声优于3.5 × 10–5 V/Hz1/2, 满足空间引力波探测计划对于激光强度噪声的要求(1 × 10–4 V/Hz1/2); 同时当入射的本底探测光功率为4 mW时, 本平衡光电探测器可实现增益20 dB@1 mHz—1 MHz, 满足高指标压缩光源的高效探测需求, 为下一代空间引力波探测以及极低频段压缩态光场的探测提供了关键器件的解决方案.