专题: 高压下的光电物性调控与原位表征

编辑推荐

2025, 74 (17): 176802.

doi: 10.7498/aps.74.20250498

摘要 +

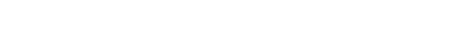

二维半导体过渡金属硫族化合物凭借其层数依赖的带隙、强激子效应及独特的本征谷自旋极化等特性, 成为光电子学的研究热点. 转角堆垛形成的异质结中的层间激子与莫尔条纹成为了实现相关态涌现的有效平台, 并为探索量子多体物理与关联现象的研究提供了理想平台. 针对半导体过渡金属硫族化合物及其异质结的光电性质的高压调控, 本文首先介绍了高压技术, 之后分别讨论了单体与异质结的光电性质的高压演化, 并重点探讨了: 1)在原子尺度上诱导的结构相变与在电子维度上的能带演化; 2)层间相互作用的演化与对物性的调控机制; 3)对激子束缚态的调控与机制; 4)莫尔超晶格势场的演化. 特别揭示了高压在强化层间轨道杂化、诱发奇异量子相等方面的独特优势. 最后, 展望了该领域的未来研究方向, 为量子信息器件设计、强关联电子系统模拟及新奇激子物态研究提供新思路.

编辑推荐

2025, 74 (17): 170701.

doi: 10.7498/aps.74.20250635

摘要 +

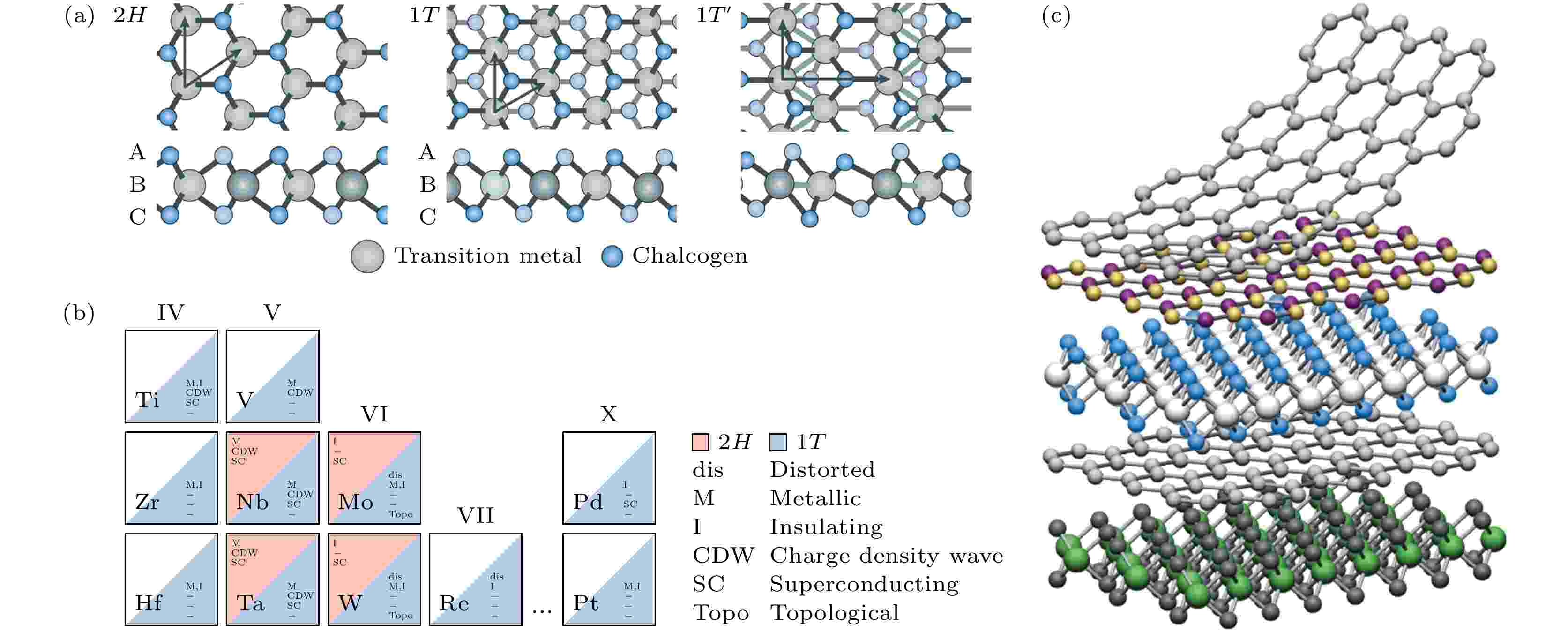

压致变色有机发光材料是智能发光材料的重要分支, 凭借多色切换特性在显示、传感和生物医学等领域备受关注. 然而, 利用合理分子设计有效促进材料的压致光谱位移仍是该领域的重要挑战. 本研究首先基于二苯胺(DPA)给体与9-芴酮(FO)受体设计并制备了给体-受体型DPA-FO分子. 其荧光发射波长随压力变化的压力系数为10.7 nm/GPa, 展现出明显的压致变色效应. 为了优化该力敏发光特性, 我们基于区域选择性结构设计, 在给体中引入分子构象“锁”并增强给体推电子效应, 以9, 9-二甲基吖啶(DMAcr)作为给体基元, 设计合成了具有更强分子内电荷转移特性的DMAcr-FO分子. 该分子荧光发射波长的压力系数显著提升至17.5 nm/GPa. 进一步结构表征表明, 该现象源于DMAcr-FO更为显著的压致结构收缩. 本研究不仅有助于深入理解力敏智能有机发光材料的结构-性质关系, 也为新型压致变色发光材料的设计提供了新思路.

2025, 74 (17): 177102.

doi: 10.7498/aps.74.20250287

摘要 +

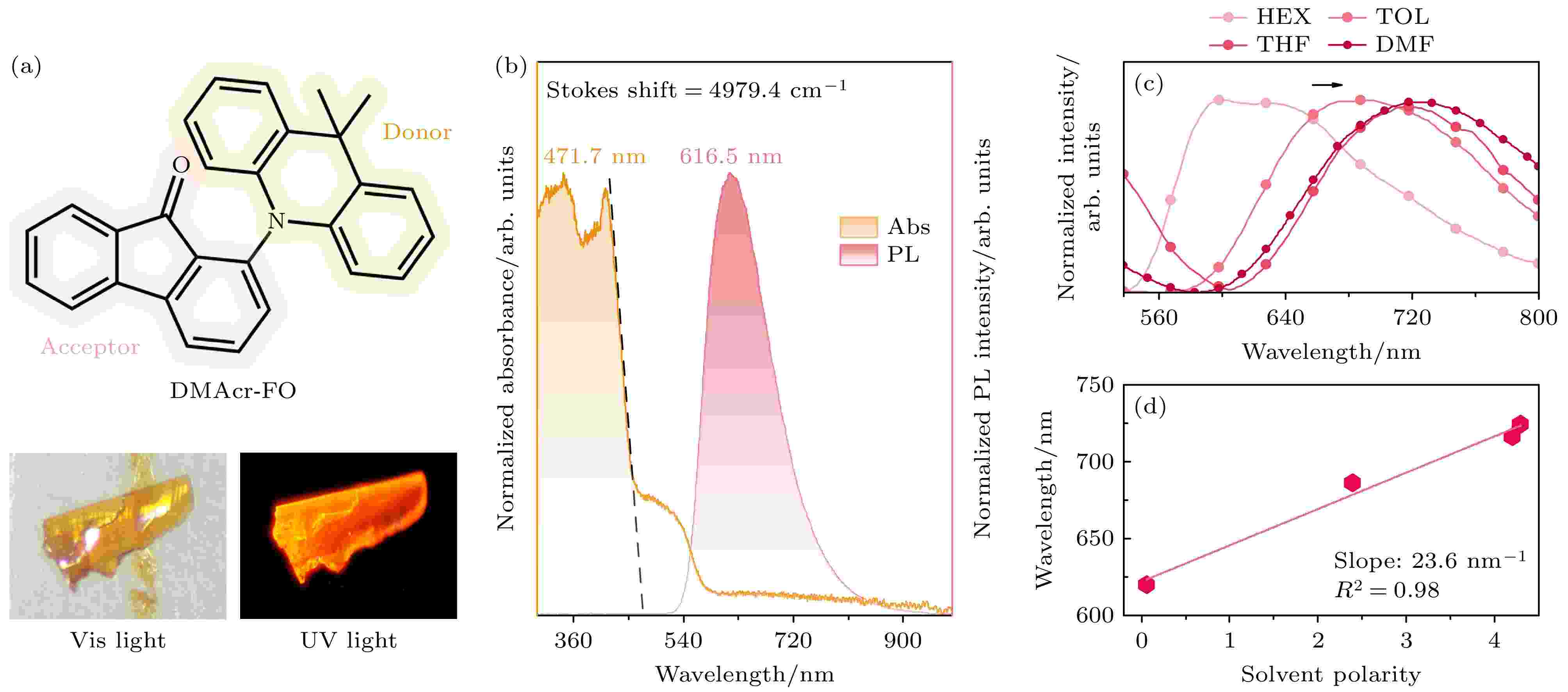

基于密度泛函理论的第一性原理, 系统研究了压力对Al4In2N6晶体结构、弹性性能及电子性质的影响. Al4In2N6晶格常数随压力增加逐渐减小, 同时表现出各向异性的压缩特性, 沿c轴方向具有较高的压缩率. 在力学性能方面, Al4In2N6的体积模量随压力增加而增大, 表明材料抗压缩性显著增强. 值得一提的是, Al4In2N6的维氏硬度随压力升高逐渐降低, 表明高压可能引发Al4In2N6塑性变形. 弹性常数与声子谱计算结果表明, Al4In2N6在0—30 GPa压力范围内具有良好的力学稳定性和动力学稳定性. 能带结构计算结果表明随着压力的增加, Al4In2N6的带隙几乎呈线性增长, 从0 GPa 时的3.35 eV增加到30 GPa 的4.24 eV, 表明压力对Al4In2N6的电子结构具有显著的调控能力. 本研究对Al-In-N化合物的晶体结构、稳定性及高压下的能带结构和力学性质的深入研究, 不仅拓宽了Ⅲ族氮化物材料的应用潜力, 还为开发新型功能材料提供了重要的理论参考.

编辑推荐

2025, 74 (17): 177801.

doi: 10.7498/aps.74.20250893

摘要 +

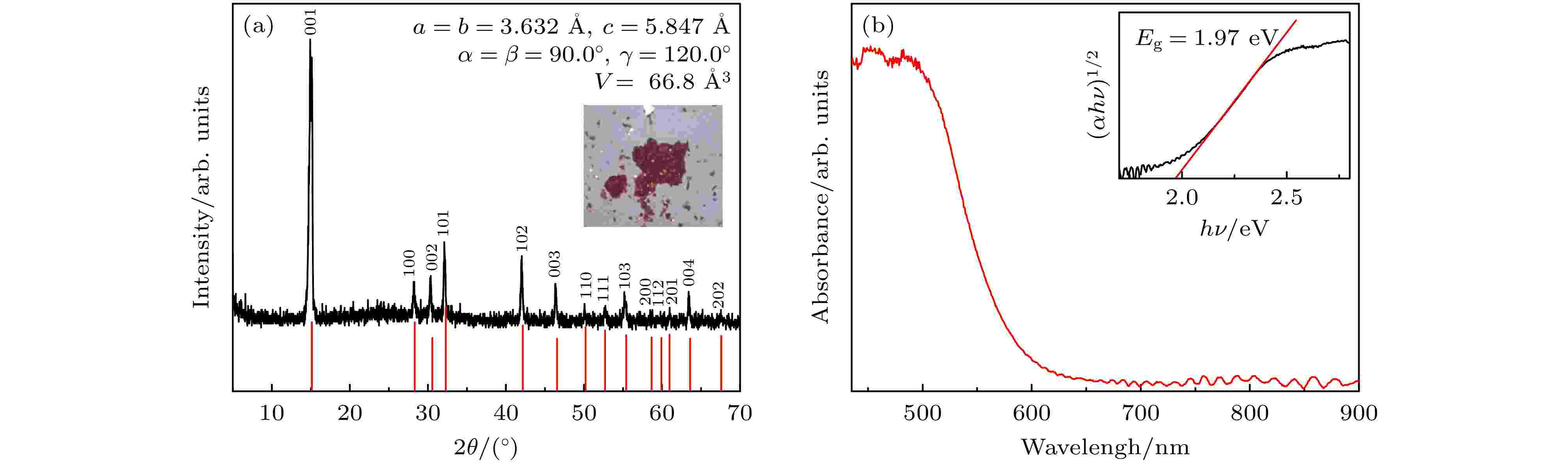

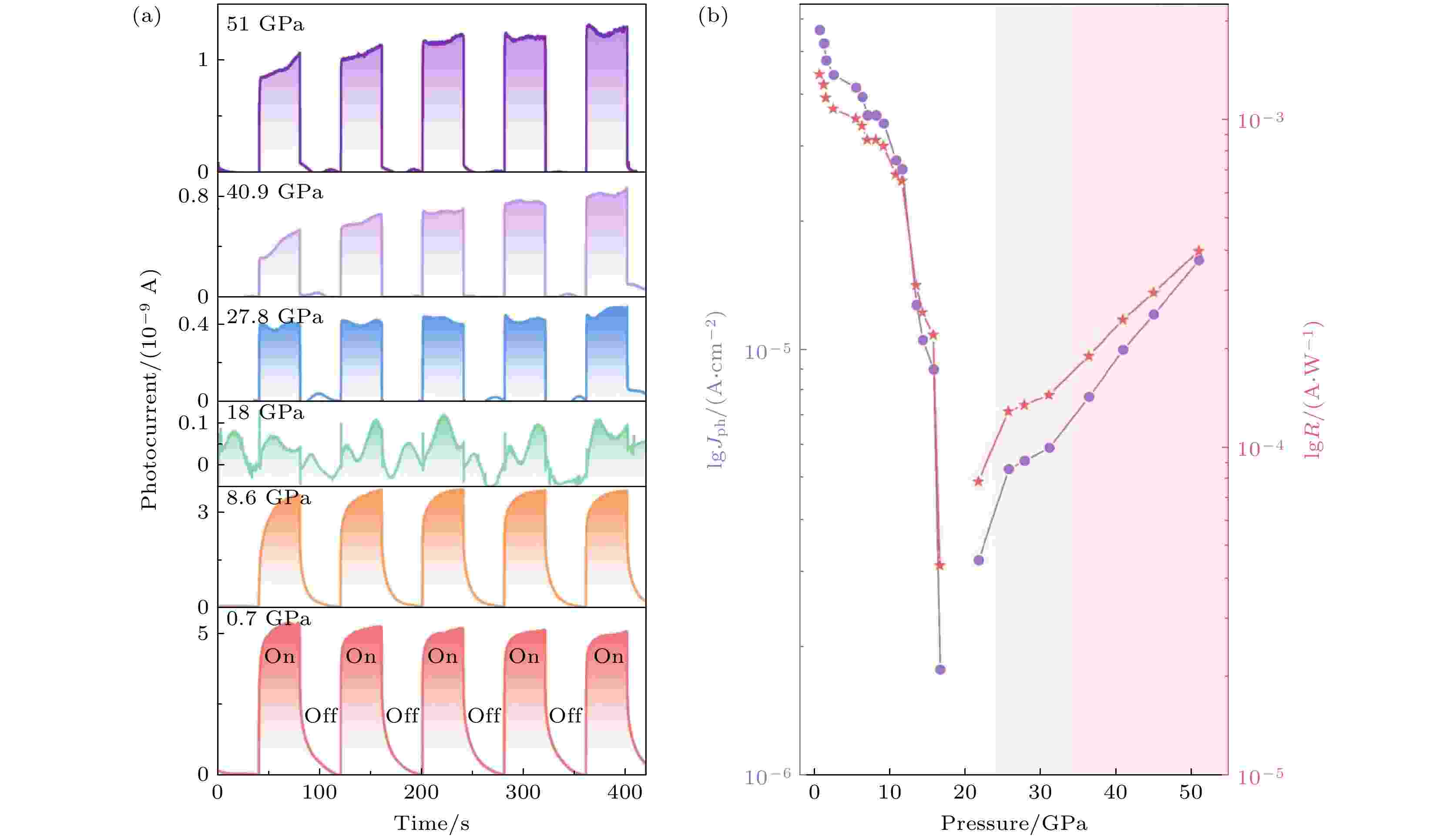

HfS2作为一种典型的IVB族过渡金属硫化物(transition metal dichalcogenides, TMDs)材料, 凭借其高载流子迁移率和层间电流密度特性, 在光传感、通信、成像等多个前沿领域展现出巨大的潜在应用价值. 近年来的研究揭示了压力对TMDs光谱响应范围和电输运性质的重要调控作用, 这激发了我们对HfS2光电性质进行压力调控的研究兴趣. 本研究采用金刚石对顶砧装置进行高压原位光电流、拉曼散射光谱、交流阻抗谱和紫外-可见吸收光谱测量, 并结合第一性原理计算, 系统探究了压力对 HfS2 电输运和光电性质的影响. 研究结果显示, HfS2 的光电流随着压力的增加持续增强. 30.1 GPa时, HfS2的光电流比初始值提高了5个数量级, 这一显著增强归因于S-S层间作用力增强导致的带隙和电阻减小. 此外, 光学测量实验及理论计算结果进一步表明, HfS2的晶体结构、禁带宽度及光学性质均可通过压力进行有效调控. 本研究为压力调控层状材料的光电性能提供了新思路.

2025, 74 (17): 178401.

doi: 10.7498/aps.74.20250613

摘要 +

环境友好的无机无铅双钙钛矿材料因具有优异的光电特性, 被认为是铅基钙钛矿材料的良好替代品之一. 本文采用水热法制备了一种非铅双钙钛矿材料Cs2AgInCl6, 利用金刚石对顶砧装置进行高压实验, 研究了室温下压力诱导Cs2AgInCl6的结构变化以及压力对其光电流、光学带隙的调控, 实验最高压力为41.1 GPa. 原位高压拉曼及同步辐射X射线衍射实验结果显示, 8.9 GPa时Cs2AgInCl6 发生了从立方相($Fm\bar3m $)到四方相(I4/m)的相变. 原位高压吸收光谱显示带隙在相变前后随压力呈现反向变化趋势. 当压力增大到实验最高点时, 光电流值为常压值的2倍, 且卸压后依然保持. 本研究揭示了压力调控下的无铅双钙钛矿材料结构-性能关联机制, 为通过晶体工程与应变调控优化光电性能提供了可行策略. 压缩后功能的有效保留凸显了此类材料在非易失性压力可调谐光电探测器中的应用潜力.

编辑推荐

2025, 74 (17): 178503.

doi: 10.7498/aps.74.20250693

摘要 +

光电探测器在光通信、环境监测、医疗成像等多个领域发挥着关键作用, 开发高性能的光电探测器相关材料已经成为研究热点. A2BX6型空位有序双钙钛矿因其优异的光电特性备受关注, 然而实现其光电性能的连续调控与提升依然十分困难. 本文利用压力实现了Cs2TeCl6在高压下原位光电响应的有效调控. 实验研究表明, Cs2TeCl6的光电响应在高压下呈现非单调变化: 初始阶段光电流随压力增加而减弱, 但在21.7 GPa后出现显著逆转. 通过高压原位拉曼光谱和紫外-可见吸收光谱分析, 发现这一转变与材料进入强化压缩阶段密切相关. 在此阶段, 带隙减小速率加快, 显著改善了间接带隙材料的本征弱吸收特性, 使得原先无法激发的低能光子得以有效利用. 该工作不仅阐明了压力诱导的Cs2TeCl6微观结构与光电性能的内在关联, 还为通过应力工程调控此类钙钛矿材料光电特性提供了新的研究思路.

专题: 镍基超导研究进展

编辑推荐

2025, 74 (17): 177401.

doi: 10.7498/aps.74.20250696

摘要 +

对于双层Ruddlesden-Popper相镍酸盐La3Ni2O7, 近期的实验研究表明, 在超导区, 随着压力增大, 其超导转变温度从18 GPa压力下的83 K单调下降, 表现出近直角三角形的超导转变温度-压力相图, 与铜氧化物超导体和铁基超导体中掺杂或压力下的穹顶形超导相图不同. 解释该反常相图对揭示La3Ni2O7的超导机制至关重要. 由于电声耦合机制无法解释镍基超导体的高超导转变温度, 因此, 本文从巡游电子和局域自旋图像出发, 探讨超导转变温度的压力依赖性. 通过将理论结果与实验结果进行对比, 为揭示其超导机制提供线索.

编辑推荐

2025, 74 (17): 177402.

doi: 10.7498/aps.74.20250856

摘要 +

镍基超导体因其具有与铜基高温超导体相似的电子构型而受到广泛关注. 近期, 压力下双层镍氧化物La3Ni2O7中高达80 K的超导转变不仅引发了新一轮镍基超导研究的热潮, 也为非常规超导体的研究开辟了新方向. 层状镍基超导体在结构特征、超导性质以及电子结构方面与铜基、铁基超导体既具有相似性, 也存在显著差异. 对镍基超导体电子结构的深入研究有望揭示这些异同背后的物理机制, 为构建统一的理论模型提供关键依据, 从而推动非常规超导研究的发展. 此外, 非平衡态超快动力学的研究为非常规超导提供了新的视角和调控手段, 并逐渐成为非常规超导研究的重要手段之一. 本文聚焦于Ruddlesden-Popper相层状镍基超导体的电子结构与超快动力学研究, 系统回顾了角分辨光电子能谱和超快光反射率测量在镍基超导研究中的成功应用. 这些研究进展为理解非常规超导机制及其正常态性质提供了重要的实验信息.

编辑推荐

2025, 74 (17): 177403.

doi: 10.7498/aps.74.20250711

摘要 +

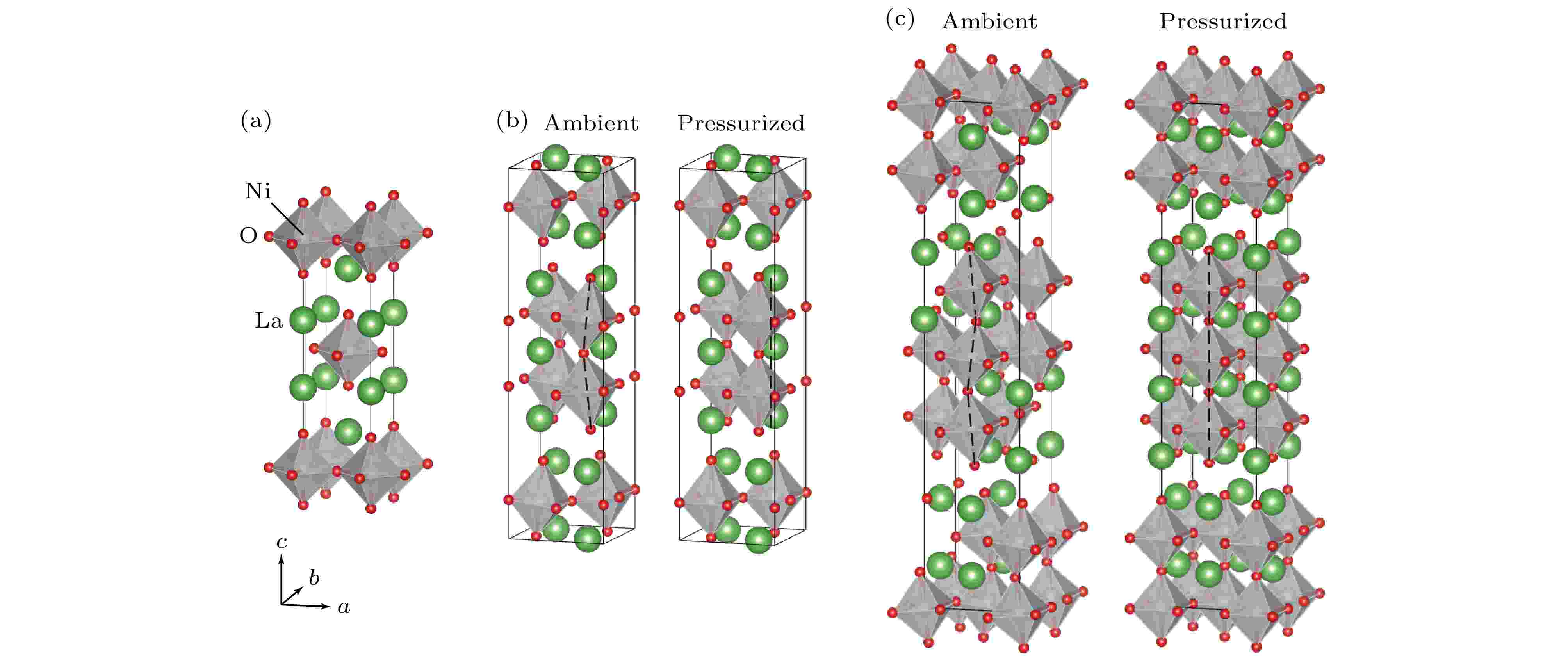

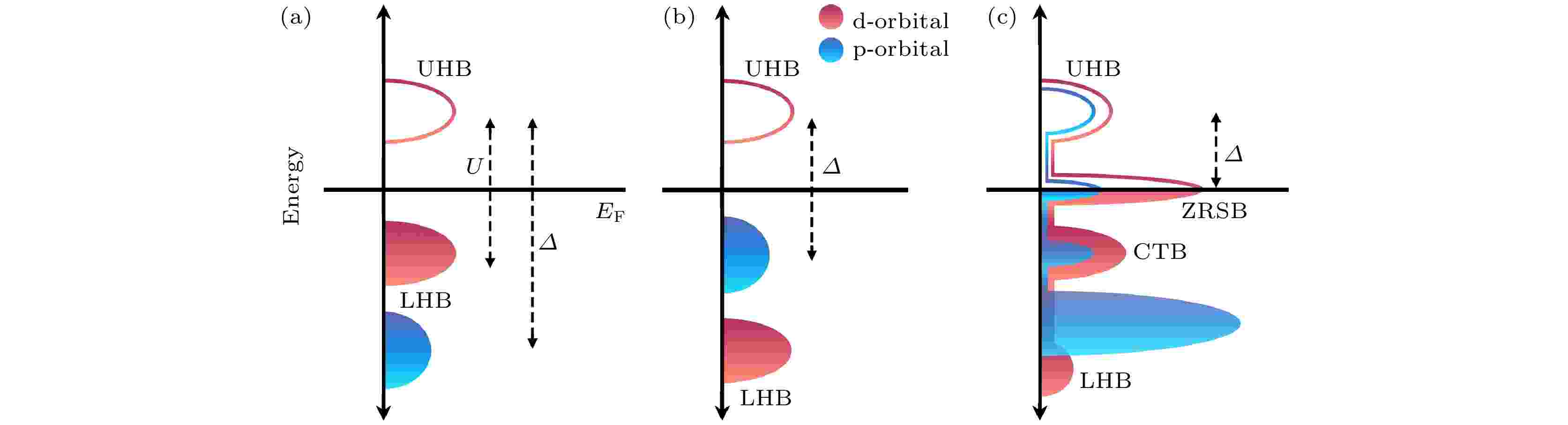

2023年, 具有双层镍氧面结构的La3Ni2O7单晶在高压下被发现具有高温超导电性. 随后, 大量理论与数值计算研究工作涌现, 旨在阐明这一新型高温超导体在不同方面的物理特性及其超导机理, 并据此探索和预测新型镍基高温超导材料. 由于La3Ni2O7镍氧化合物具有多轨道自由度的特征, 其电子关联效应复杂, 物理学家对其超导配对起源的理解存在分歧, 目前多种超导理论并存. 本文综述La3Ni2O7镍氧化物在理论和数值计算方面的若干近期进展, 并讨论其一些基本物性和可能的超导机理.

编辑推荐

2025, 74 (17): 177103.

doi: 10.7498/aps.74.20250604

摘要 +

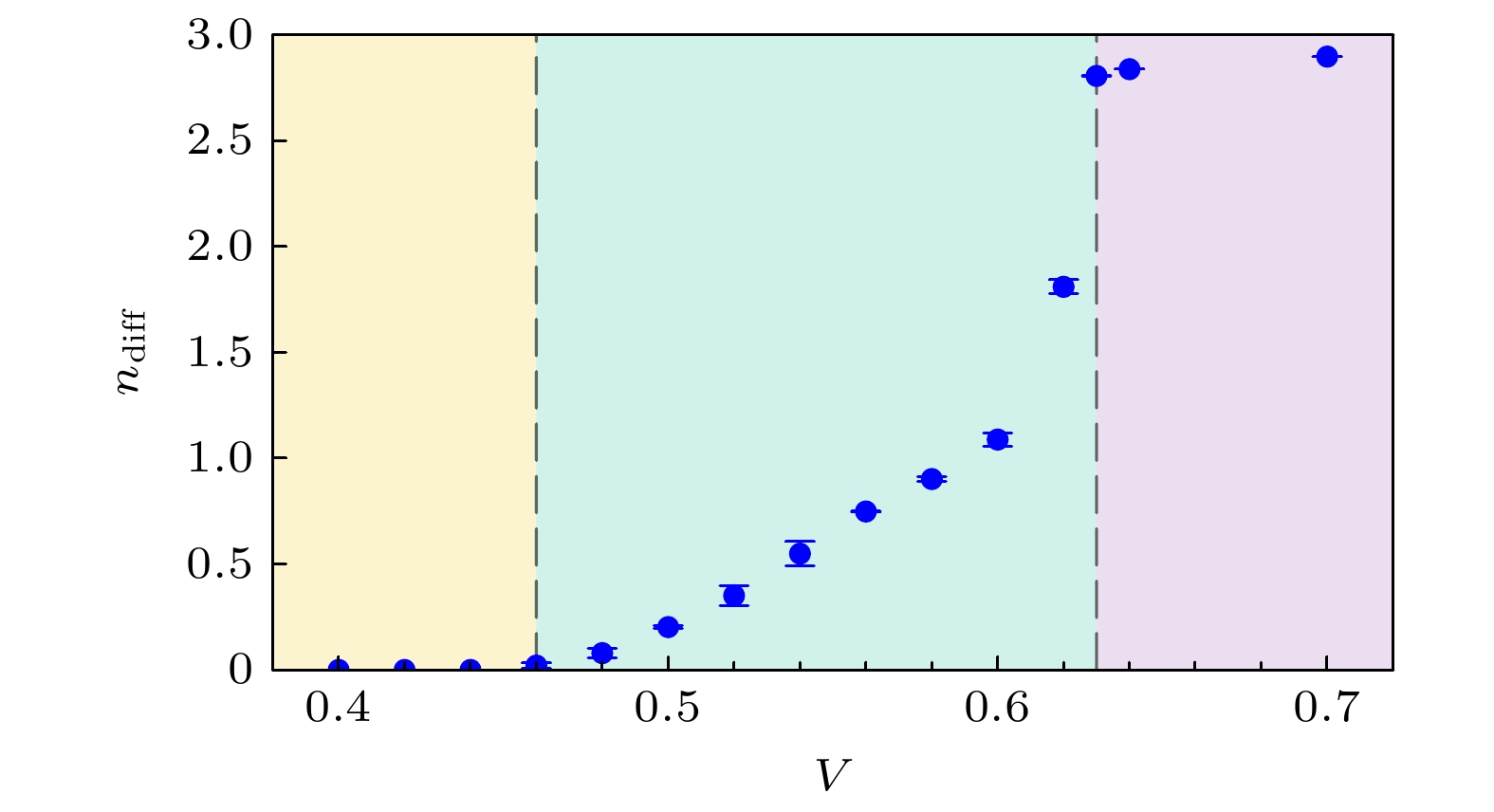

Ruddlesden-Popper型双层镍酸盐材料La3Ni2O7在高压(>14 GPa)下表现出约80 K的超导转变温度($T_{\mathrm{c}}$), 引起了广泛关注. 该材料独特的双层结构赋予其不同于铜基超导体的电子结构特性, 其超导机理具有重要的研究价值. 实验发现该体系中存在电荷密度波与自旋密度波序, 可能与超导态存在竞争关系, 深入探究其形成机制对于理解该体系的超导本质具有重要意义. 本工作结合密度泛函理论与动力学平均场理论(DFT+DMFT), 在包含两个子格点Ni-eg轨道的低能有效模型基础上, 引入Hartree平均场处理近邻格点间库仑相互作用, 系统研究了非局域库仑相互作用对电荷有序行为与电子关联效应的影响. 计算结果表明, 当$V \leqslant $$ V_{{\mathrm{c}}1} \approx 0.46$eV时, 体系保持子格点对称性, 谱函数无显著变化; 当$V > V_{{\mathrm{c}}1}$时, 子格点对称性破缺, 体系进入电荷有序相, 且谱函数发生明显的重构. 进一步增大$V$至$V_{{\mathrm{c}}2} \approx 0.63$ eV后, 体系进入完全极化态, 其中一个子格点近乎空, 占据主要集中于另一子格点, 后者接近3/4填充. 本研究揭示了近邻库仑相互作用在驱动电荷不均匀分布及调控电子关联中的关键作用, 为全面理解La3Ni2O7中的低能有序态提供了新的视角.

专题: 二维材料与未来信息器件

编辑推荐

2025, 74 (17): 178502.

doi: 10.7498/aps.74.20250703

摘要 +

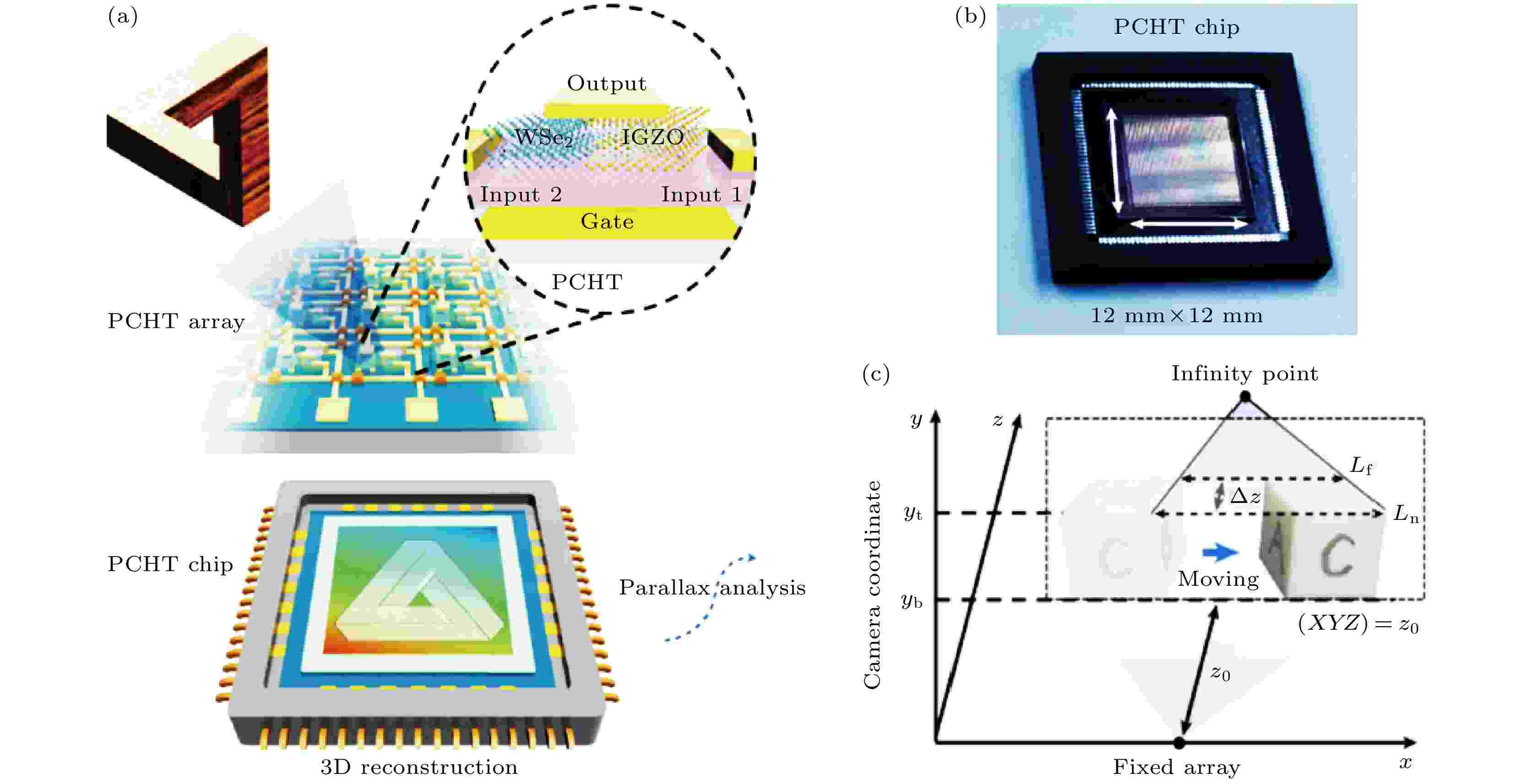

人工视觉系统因在医疗诊断、机器视觉等领域具备广泛应用前景而备受关注, 但其发展长期受限于传统材料的物理瓶颈. 近年来, 二维半导体材料由于其出色的光电性能和原子级厚度, 被认为是构建人工视觉系统的革命性平台. 最新研究表明二维材料的可调谐带隙与高效光电转换特性已被成功应用于单目三维视差重建, 其动态成像速率可达传统器件的3倍以上. 尽管如此, 该领域仍面临显著挑战, 如二维材料大面积制备工艺复杂性, 宽光谱响应, 高帧率感知与低功耗平衡难题等问题. 这些问题的解决将推动人工传感系统向更智能、更精密的方向突破, 实现从仿生视网膜到类脑智能体的跃迁.

专题: 二维材料与未来信息器件⋅封面文章

封面文章

2025, 74 (17): 178501.

doi: 10.7498/aps.74.20250648

摘要 +

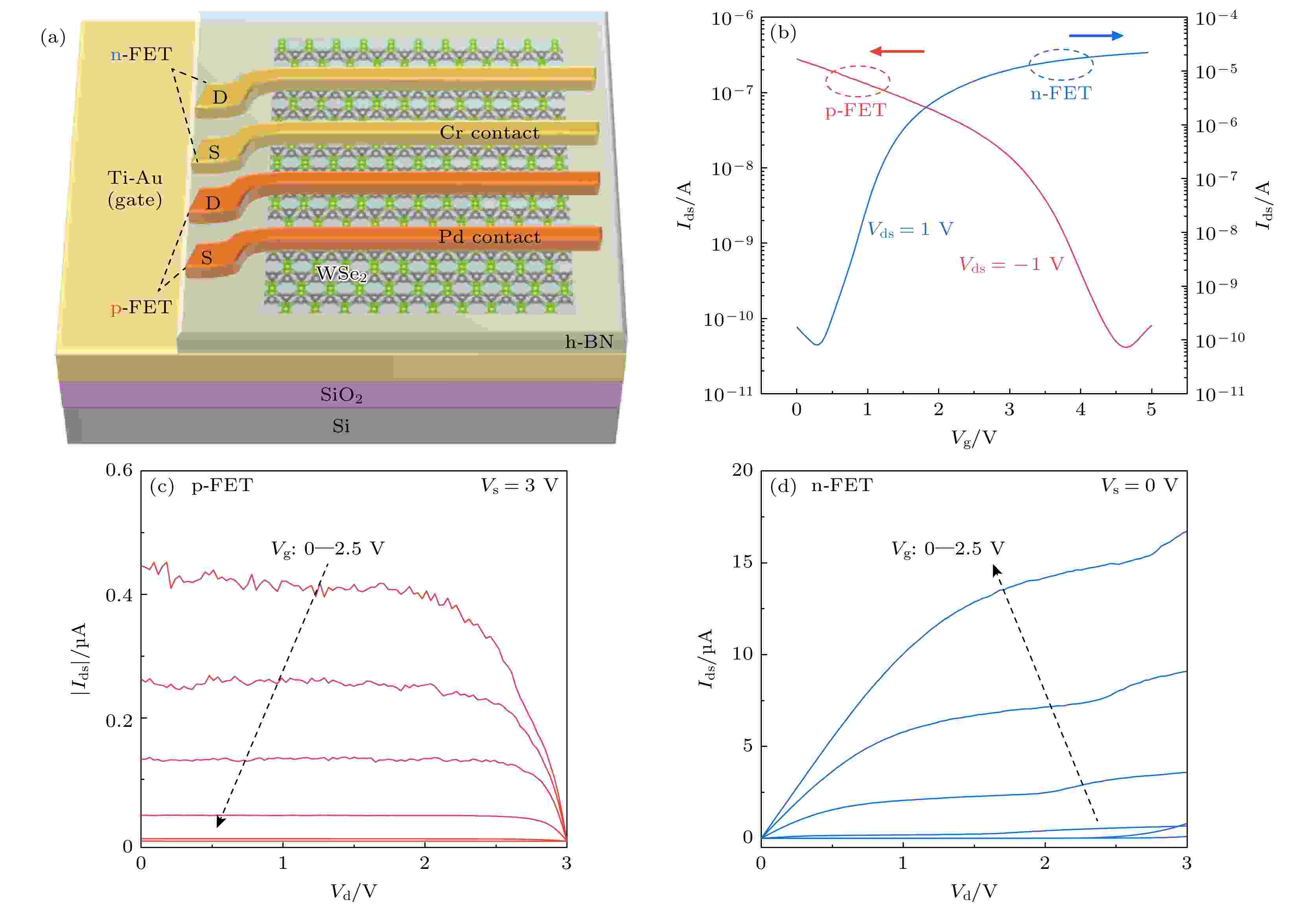

二维半导体材料凭借其独特的物理特性与优异的电学性能, 在后摩尔时代集成电路发展中展现出巨大潜力. 开发与二维材料兼容的极性调控方法, 已成为基于二维半导体构建互补逻辑电路、实现低功耗且高稳定性信息处理功能的关键, 有望为持续提升集成电路性能提供新路径. 本研究报道了一种基于一步退火工艺的二维半导体极性调控策略, Pd电极接触的WSe2晶体管的导电特性经退火由n型主导转变为p型主导; 而Cr电极接触的器件则始终保持n型主导的导电特性. 在此基础上, 通过在同一WSe2上选择性制备不同金属材料的源漏电极并结合一步退火工艺, 实现了互补晶体管的单片集成, 进而通过器件互联实现了反相器功能. 在2.5 V的电源电压(Vdd)下, 反相器增益达23, 总噪声容限达2.3 V(0.92 Vdd). 该研究为二维半导体的极性调控提供了全新的技术路径.

专题: 热传导及其相关交叉领域研究

编辑推荐

2025, 74 (17): 174702.

doi: 10.7498/aps.74.20250694

摘要 +

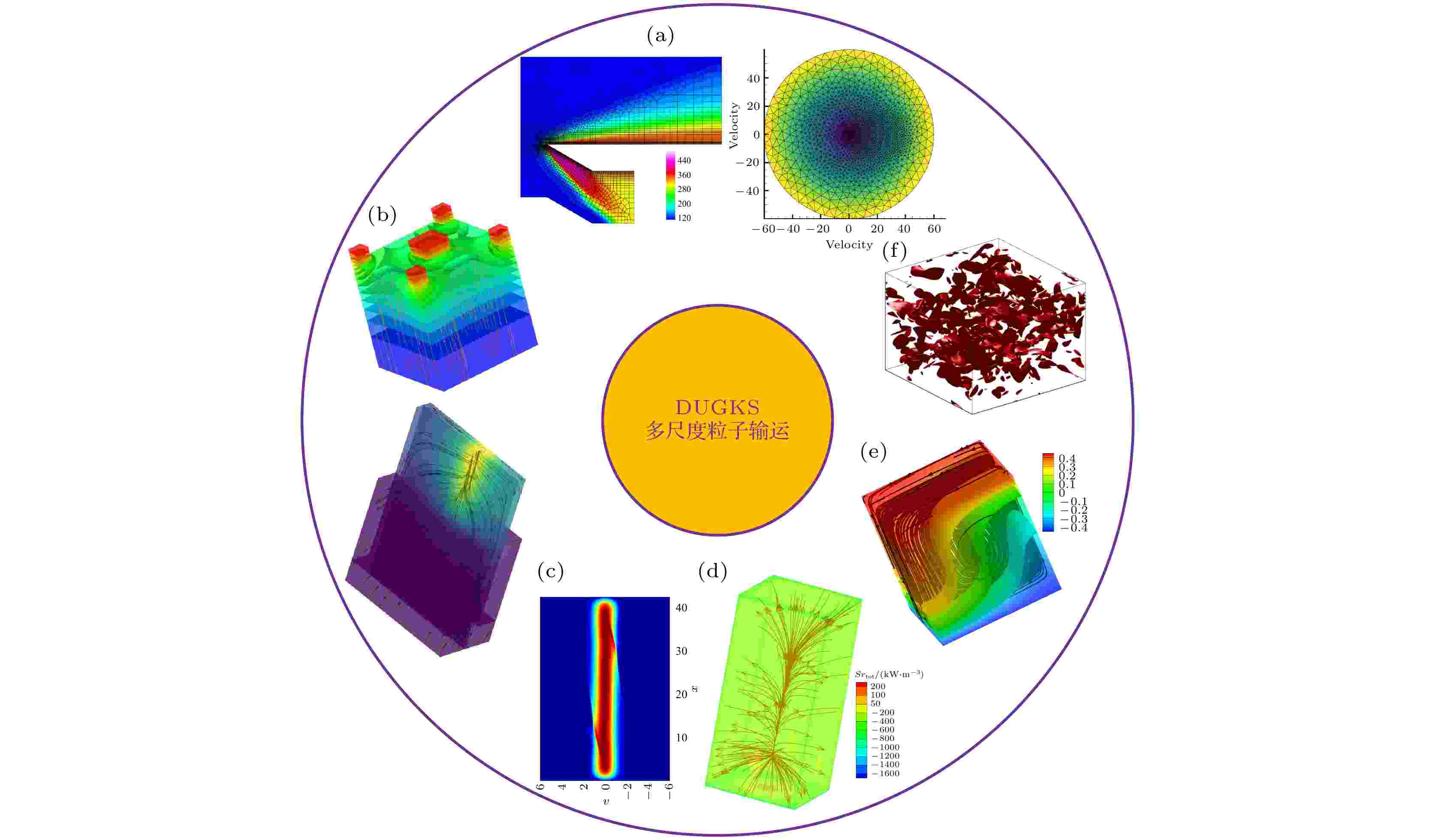

基于Boltzmann输运方程的数值模拟已成为研究多尺度粒子输运问题的一个有效方法, 但是该方程的非线性、多尺度、高维度等特征对数值方法的稳定性、相容性、计算效率/精度、渐近保持性质提出了巨大挑战. 近些年发展了诸多适用于任意克努森数的多尺度动理学方法, 离散统一气体动理学格式便是其中之一. 不同于传统直接数值插值格式, 离散统一气体动理学格式通过动理学方程在时间和位置空间上的特征解重构网格界面处的分布函数, 从而在一个数值时间步长尺度上耦合、累积和计算粒子输运和碰撞效应. 基于将物理方程演化信息融入到数值方法构造过程中的思想, 该方法的网格尺寸和时间步长不再受限于粒子平均自由程和弛豫时间, 能够自适应地高效模拟从弹道到扩散极限的多尺度粒子输运问题. 该方法基于有限体积法框架, 已经成功应用于微纳尺度流动传热、高超声速飞行器、固体材料导热导电、辐射、等离子体和湍流等领域. 本文主要针对该方法在多尺度热传导领域的发展进行综述及展望.

编辑推荐

2025, 74 (17): 178801.

doi: 10.7498/aps.74.20250503

摘要 +

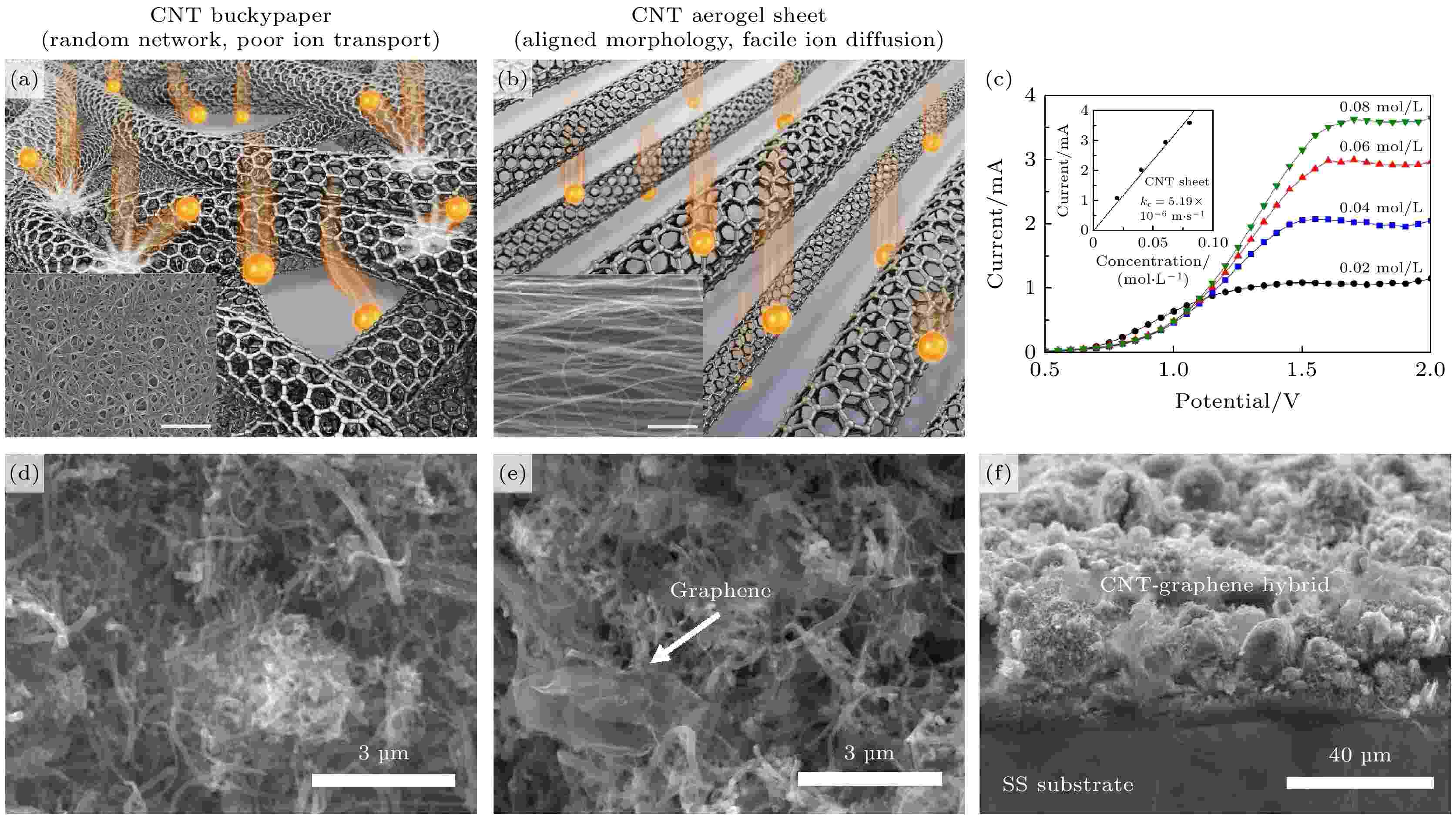

近年来, 随着人类对可持续能源技术需求的不断增长, 离子热电池作为实现热能与电能直接转换的关键技术, 在低品位热能回收与利用领域日益受到关注. 在关键性能参数中, 有效热导率(κeff)对维持热电池内部温度梯度和提高热电池整体能量转换效率具有重要的作用. 然而, 与广泛研究的热功率(Stg)和电导率(σ)相比, κeff的系统性研究仍较薄弱. 本综述系统地总结了离子热电池中热导调控的最新进展, 重点分析电极材料、电解质组成及器件结构设计对热传导行为的影响机制. 结合典型的材料设计和结构工程策略, 探讨热传导在热电性能提升中的作用, 全面总结当前该领域的研究成果. 最后, 展望材料优化、界面工程与热导表征等未来研究方向, 旨在为高性能热电池的设计提供理论基础和技术支撑.

数据论文

2025, 74 (17): 170201.

doi: 10.7498/aps.74.20250652

摘要 +

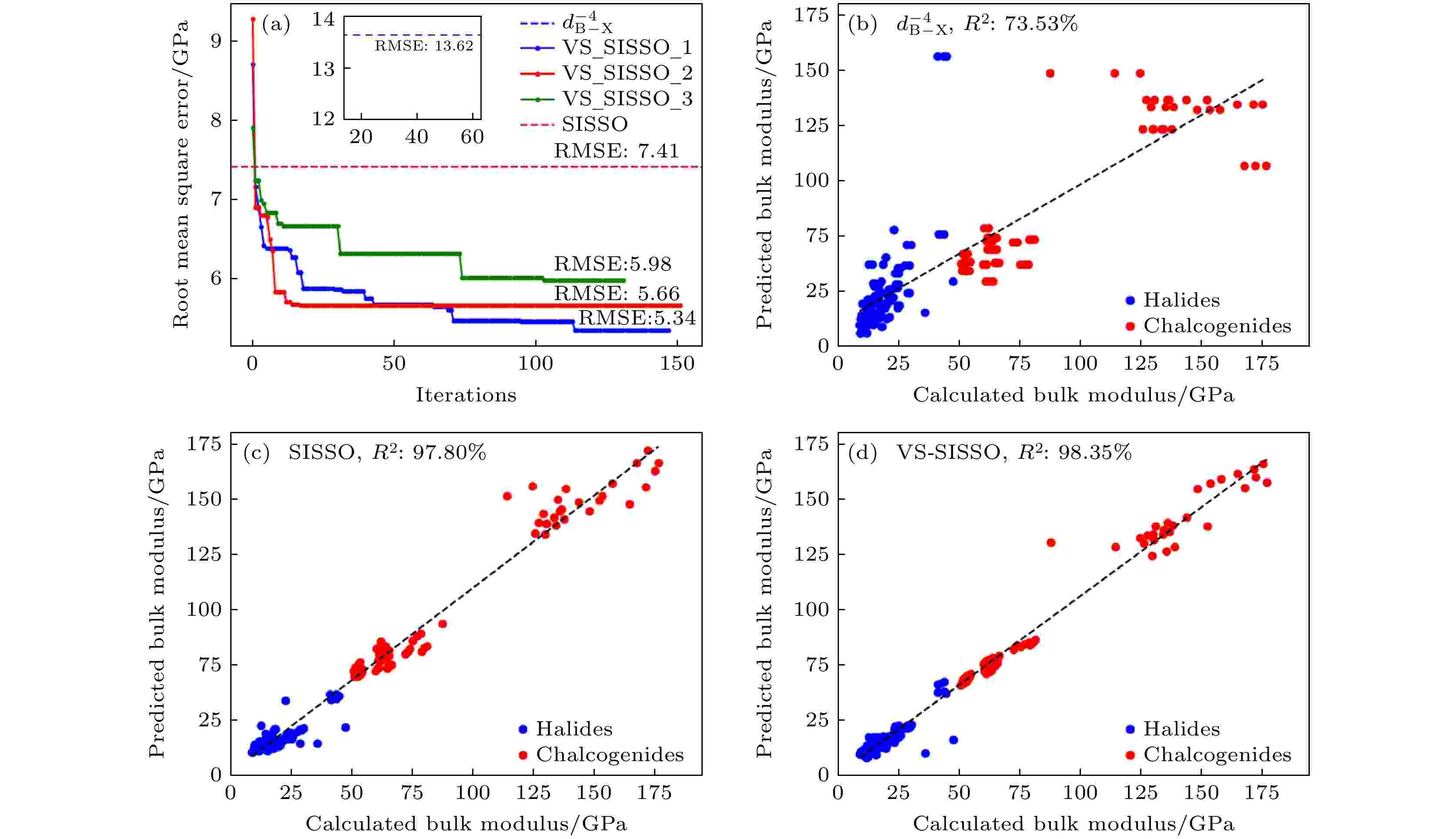

近年来, 软晶格被认为是钙钛矿材料实现缺陷容忍性的主要物理来源, 体模量则作为晶格“软硬度”的关键衡量指标. 本文针对立方钙钛矿体系, 基于SISSO (sure independence screening and sparsifying operator)与VS-SISSO (集成迭代变量选择机制的SISSO框架)方法, 构建了两类低维、物理可解释性强的体模量预测模型. 首先, 基于共价半径、熔点和体积等结构和热力学特征构建的热-结构耦合描述符模型, 在测试集上实现了均方根误差RMSE = 7.41 GPa, 决定系数R2 = 97.8% 的良好预测性能; 进一步引入电负性、原子价态与未配对电子数等电子层级特征后, 构建了电子-热-结构三重耦合描述符模型, 预测精度显著提升, 在测试集上RMSE降至5.34 GPa, R2提升至98.35%. 基于该模型, 本文对超过10000个卤族和硫族立方钙钛矿进行高通量预测, 筛选出约170种体模量位于10—20 GPa区间、与Pb-I钙钛矿相近的候选体系. 研究结果为软晶格机制在无铅体系中的适用性提供了初步支持, 并为高通量筛选具缺陷容忍潜力的稳定无铅钙钛矿材料提供了理论依据与数据支撑. 本文数据集可在https://doi.org/10.57760/sciencedb.j00213.00161 中访问获取.

仪器与测量

编辑推荐

2025, 74 (17): 172901.

doi: 10.7498/aps.74.20250700

摘要 +

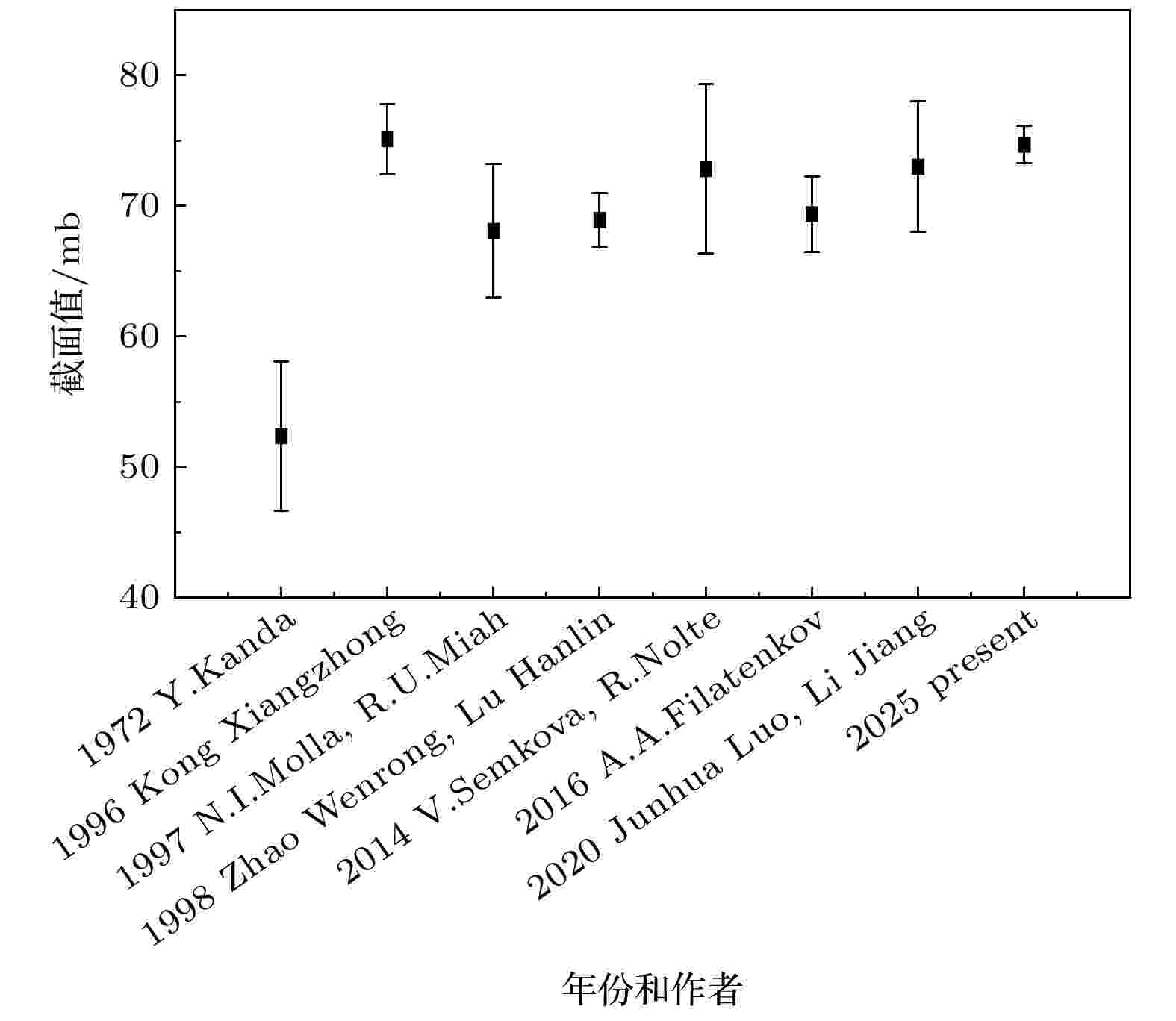

钼作为重要的结构材料, 在核能系统中得到广泛应用, 因此钼高精度的中子反应截面对核能系统研发具有重要意义. 本文采用活化法和相对测量法测量了92Mo(n,p)92mNb的反应截面, 利用中国原子能科学研究院纳秒脉冲中子发生器(CPNG)对样品进行辐照、利用高纯锗探测器对辐照后样品进行活化产物核的活度测量, 并计算反应截面和修正因子, 最终得到14.1 MeV能点的92Mo(n,p)92mNb的反应截面. 为降低实验测量的不确定度, 本工作提出了待测产物与监测产物为同一个产物核的策略, 有效消除了产物核半衰期与衰变分支比、伽马探测效率、辐照过程的束流波动等引进的不确定度, 有效提高了测量精度, 获得了到目前为止精度最高的实验数据. 测量结果与其他实验数据进行了比较与分析, 本工作为该反应道的核数据评价提供了高精度的实验数据支撑.

总论

2025, 74 (17): 170301.

doi: 10.7498/aps.74.20250394

摘要 +

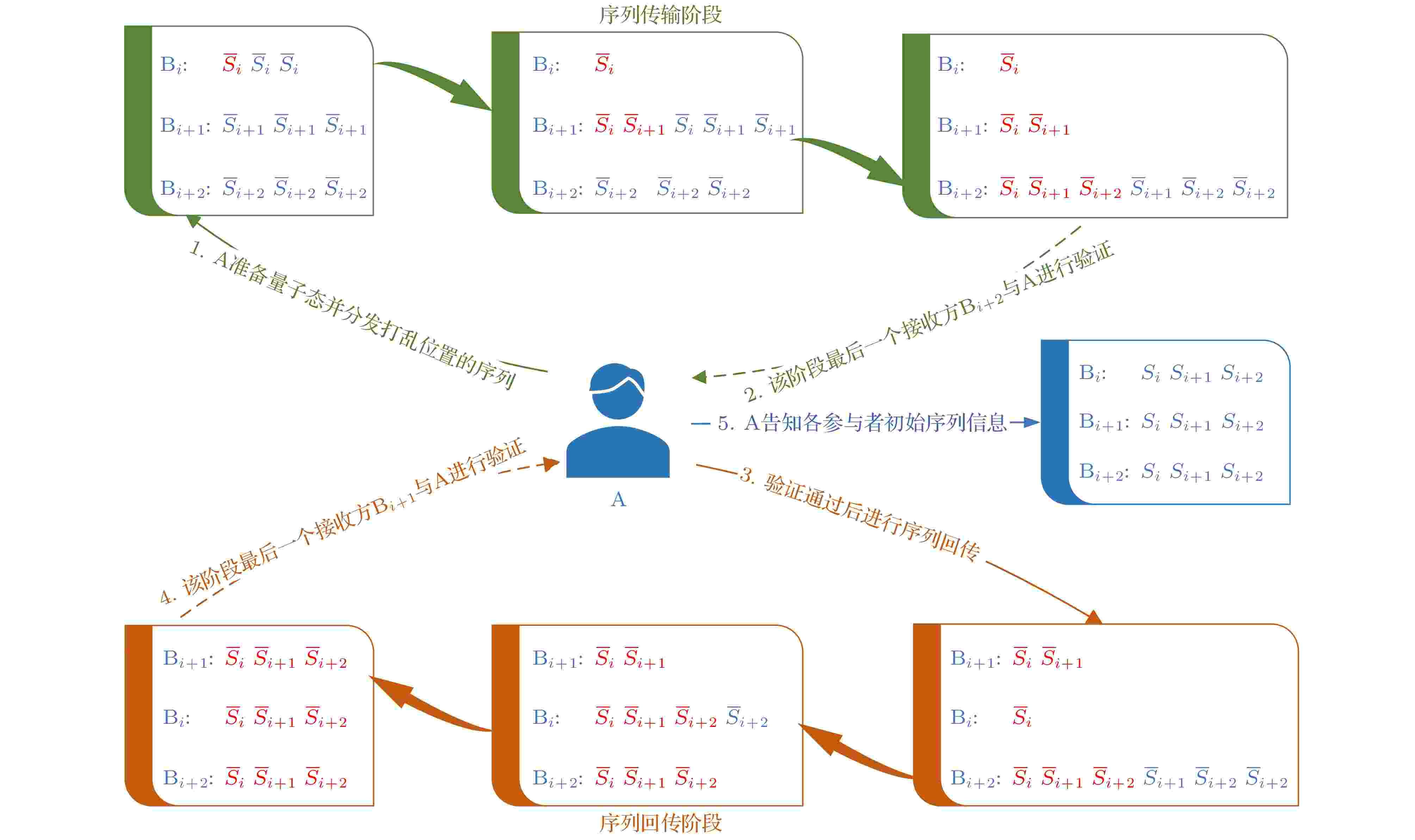

量子秘密共享是一种通过使用量子力学的基本原理, 实现在多个参与者之间安全分配和重建秘密信息的密码学协议. 本文提出了一种可验证的多方量子秘密共享协议, 该协议中存在一个具有验证能力的秘密分发者和多个接收方. 在协议执行过程中, 秘密分发者会通过设定的编码规则将欲共享的信息用对应的正交乘积态表示, 并将量子态进行分割发送给各个接收方, 只有各接收方共同合作才能最终恢复初始秘密信息. 同时, 考虑到在协议过程中可能存在参与者人数变化的情况, 加入了人员动态变化操作. 通过对协议的安全性分析, 证明了该协议可以抵抗常见的内部和外部攻击. 我们希望该思想能够对量子秘密共享的进一步研究产生积极的影响.

2025, 74 (17): 170302.

doi: 10.7498/aps.74.20250587

摘要 +

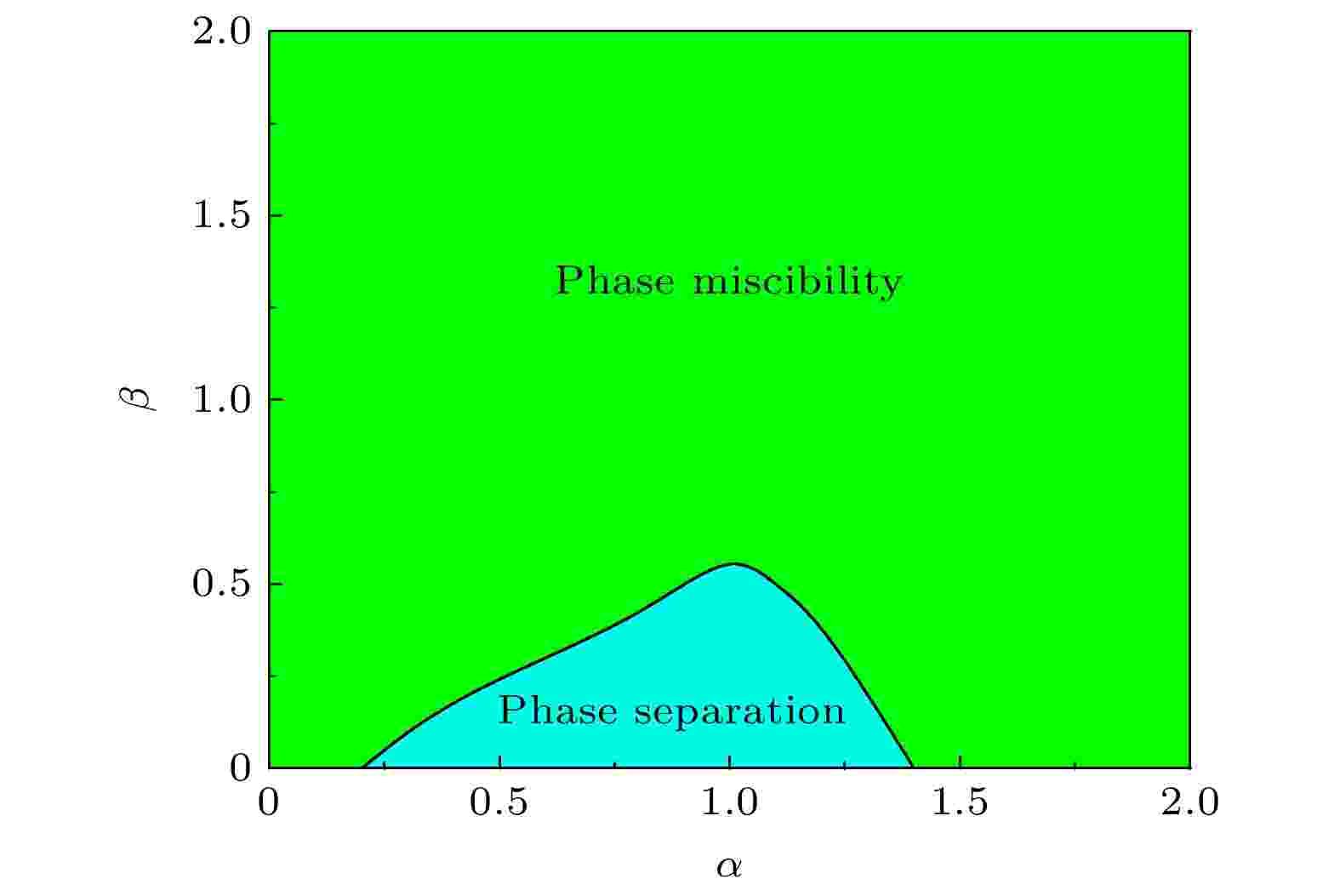

研究了螺旋自旋-轨道耦合三分量玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)的基态结构. 结果表明, 螺旋自旋-轨道耦合可诱导铁磁BEC发生相分离. 通过系统数值计算得到不同螺旋自旋-轨道耦合强度和规范势时的相图, 给出了铁磁BEC发生相分离和相混合的临界条件. 同样研究了螺旋自旋-轨道耦合和规范势对反铁磁BEC的影响, 结果显示反铁磁BEC仅表现为相混合. 调节螺旋自旋-轨道耦合强度或规范势, 可以控制反铁磁BEC中条纹孤子与平面波孤子之间的相互转换. 此外, 也讨论了粒子数密度最大值与条纹孤子的波峰数随螺旋自旋-轨道耦合强度或规范势的变化关系.

编辑推荐

2025, 74 (17): 170501.

doi: 10.7498/aps.74.20250689

摘要 +

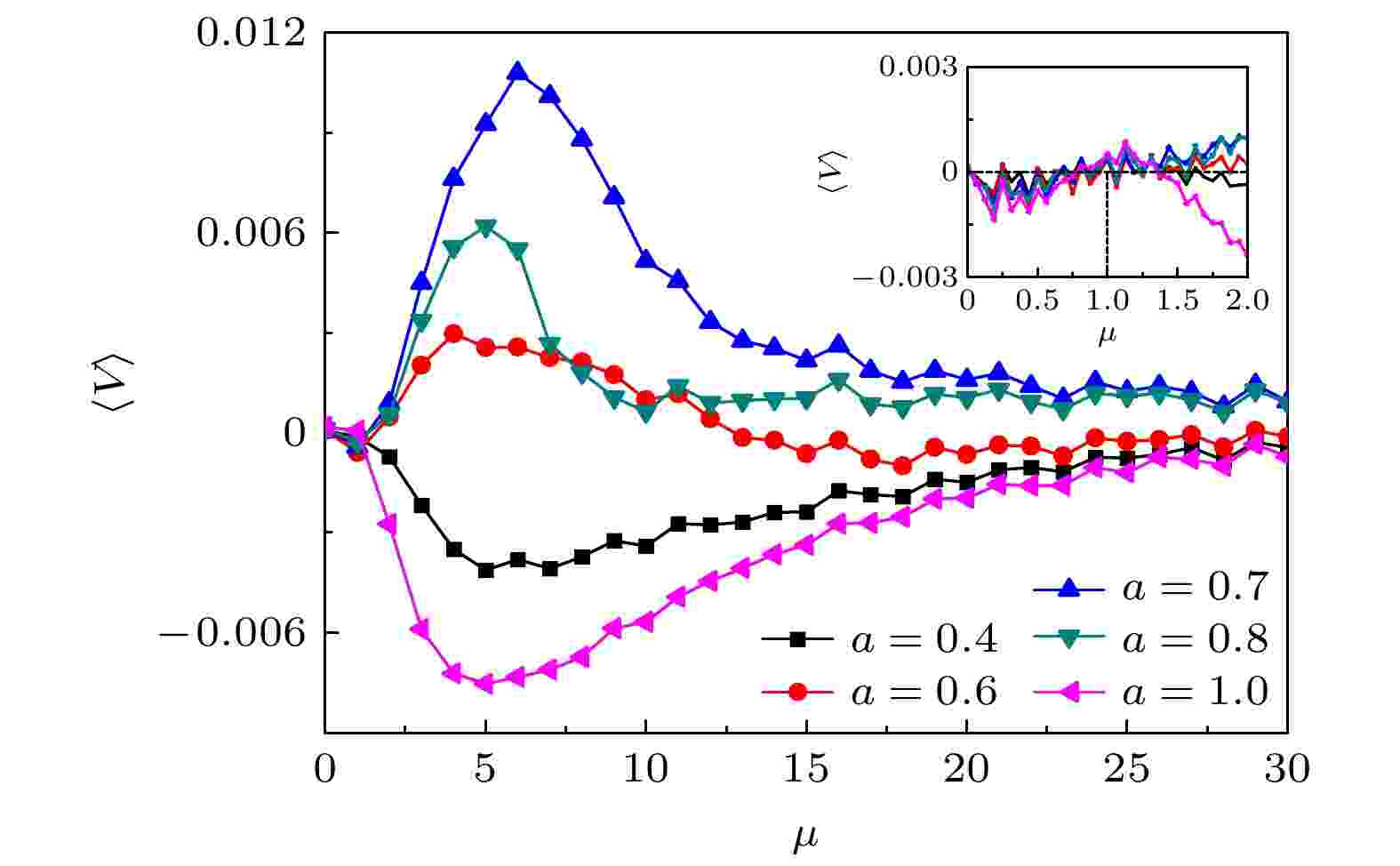

研究了具有非互易相互作用的耦合布朗粒子的定向输运问题. 通过建立非互易耦合布朗棘轮模型, 研究了耦合自由长度、热噪声强度和非互易耦合强度系数比等参量对棘轮定向输运的影响. 结果发现, 通过调节耦合自由长度可以诱导粒子的流反转. 同时, 存在一个最优的耦合强度系数比, 能使非互易耦合布朗粒子的定向输运达到最强. 这一结果表明非互易相互作用确实能够促进耦合系统定向输运的产生. 此外, 通过调节热噪声强度、非对称系数和外势高度等参量还可以实现非互易耦合布朗粒子的定向输运控制. 未来的研究可进一步探索非互易相互作用在复杂环境下的动力学机制.

原子和分子物理学

2025, 74 (17): 173301.

doi: 10.7498/aps.74.20250726

摘要 +

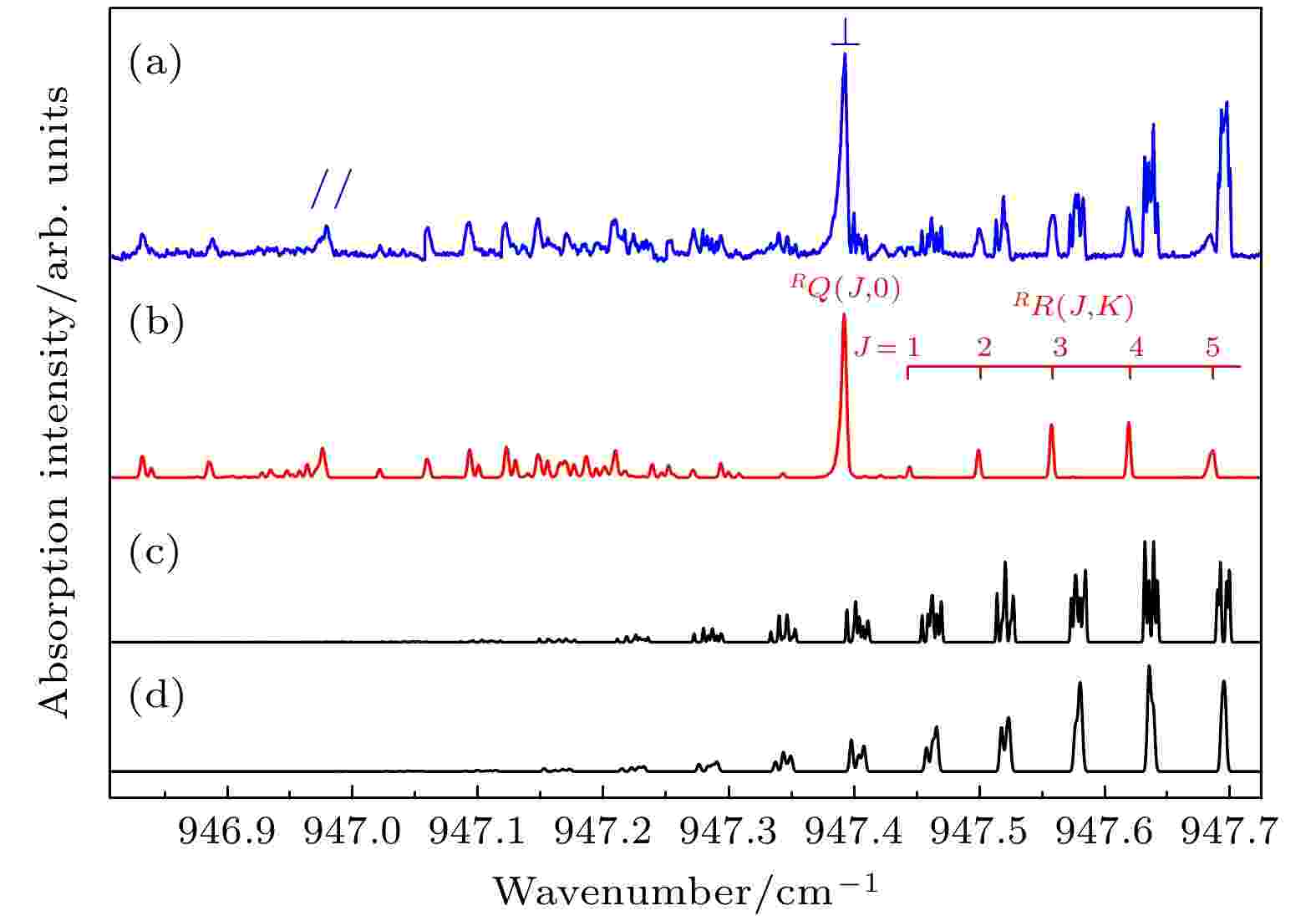

六氟化硫(SF6)在电力、电子工业上有着广泛应用, 其同时是一种重要的温室气体. 研究含SF6的弱束缚复合物的光谱和结构对深入了解SF6和其他分子之间的相互作用具有重要意义. 本文利用基于量子级联激光器的直接吸收光谱技术, 测量了SF6/Ar/He混合气体在10.6 μm处的超声射流冷却红外光谱. 除了32SF6-Ar的平行和垂直振动谱带外, 还观测到一个新的复合物振动谱带. 这个新谱带被初步归属为32SF6-34SF6复合物的32SF6单元的振动激发, 也是一个垂直振动谱带. 对32SF6-Ar和32SF6-34SF6的垂直振动谱带进行了转动分析, 得到了精确的振动带心和转动常数等分子参数.

电磁学、光学、声学、传热学、经典力学和流体动力学

2025, 74 (17): 174101.

doi: 10.7498/aps.74.20250512

摘要 +

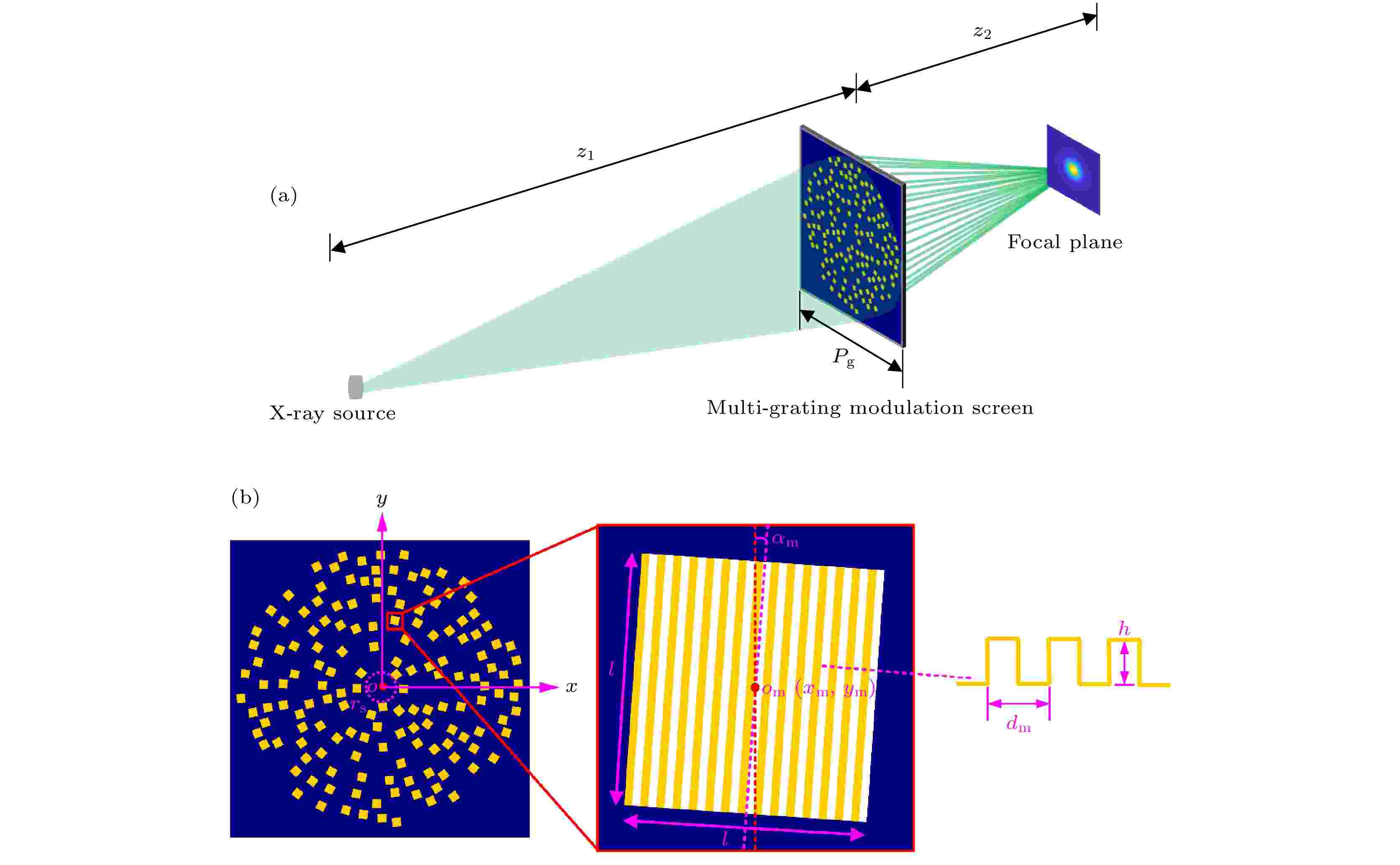

台式X射线系统存在通量低、非相干性等局限, 在显微成像、高精度测量等应用场景中面临巨大挑战. 傅里叶变换关联成像(FGI)对相干性要求较低, 据此原理发展出的空间相关多角度FGI能够有效提高成像效率, 适用于台式X射线系统. 然而该技术仍处于理论阶段, 缺乏调制X射线并形成聚焦多光束的有效器件. 为此, 本文提出一种多光栅调制方法, 将多个子光栅按特定方位排列对X射线进行调制. 单个子光栅出射的X射线为空间相干光, 各子光栅之间的X射线在样品位置非相干叠加, 从而形成聚焦的多角度光束, 有效提高台式X射线系统的通量利用率. 本文对多光栅调制屏的调制原理进行阐述, 通过数值仿真分析光栅尺寸、材质、厚度等参数的影响, 针对液态靶X射线源设计多光栅调制屏, 并完成加工. 本研究能够推动台式X射线系统在高分辨衍射成像中的应用.

2025, 74 (17): 174201.

doi: 10.7498/aps.74.20250508

摘要 +

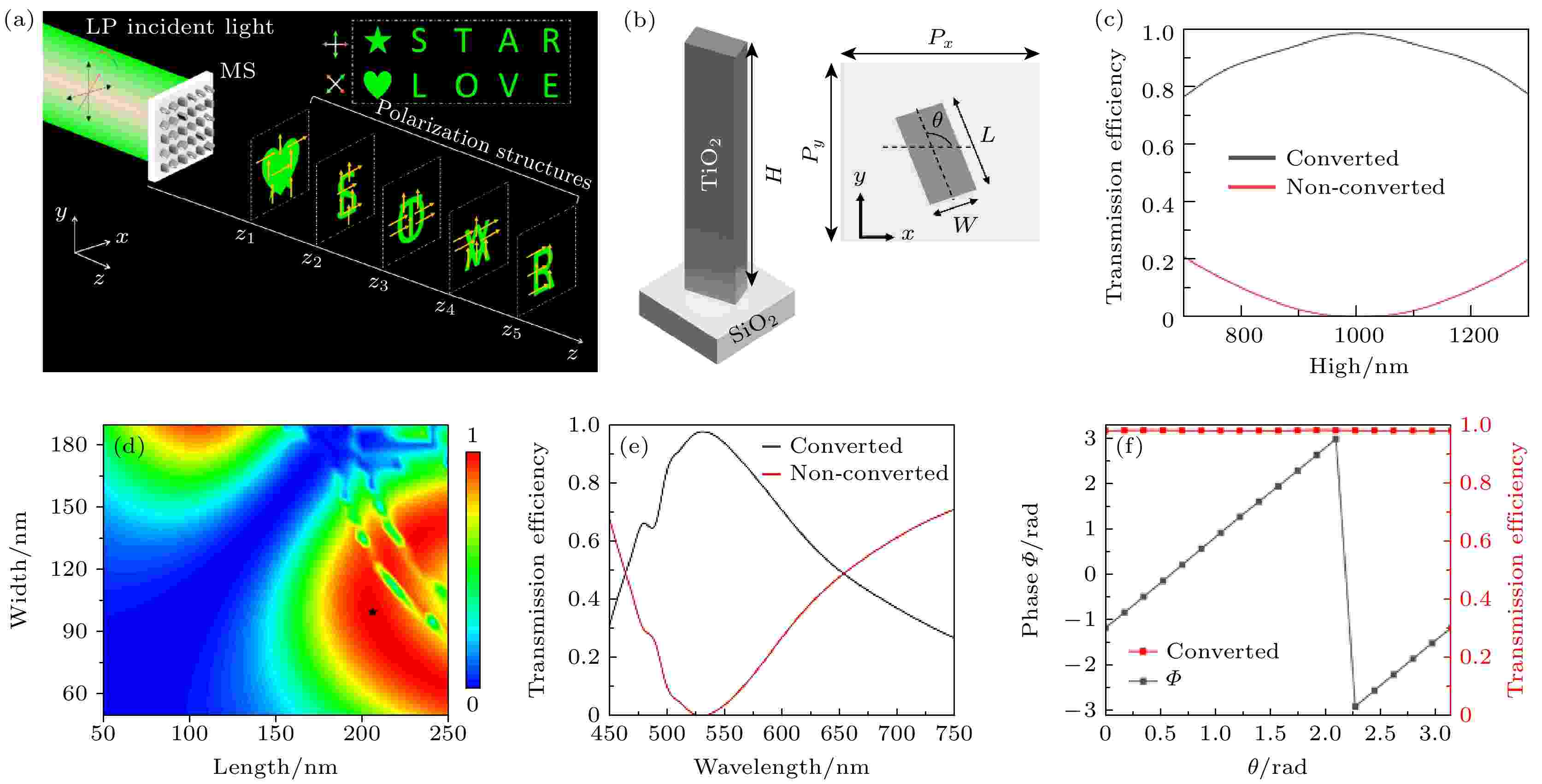

光学加密技术因其并行处理、大容量和低功耗等优势在信息安全领域发挥着巨大的应用潜力. 其中, 偏振作为光的一个重要自由度, 基于偏振操控和复用的光学加密技术受到广泛研究. 然而当前基于像素化或交错式超表面设计的偏振操控方法, 仍面临制备难度大及相邻单元结构间耦合引起串扰等问题, 复用通道数量受限. 本文提出了一种基于矢量焦点超构透镜的纵向可变、级联偏振结构加密新方法. 该方法采用几何相位调控原理, 通过相同结构尺寸但不同旋向的TiO2纳米柱的定制和排列, 实现超构透镜所需的单相位轮廓, 在纵向多个焦平面上生成多个矢量焦点, 并重构级联的偏振结构. 这里任意两个级联的偏振结构被编码相互正交的偏振旋转角, 随着入射线偏振光的偏振方向发生变化, 偏振结构上的偏振分布随之动态变化, 因此, 不同偏振方向的透射光强度分布也被动态调制, 可实现十通道信息加密. 只有通过正确的密钥(入射波长、入射偏振态、出射光偏振态和观察位置)才能解码加密信息. 该方法结合了超构透镜的多焦点偏振旋转、偏振结构设计及纵向、级联控制, 提升了信息容量和安全性, 在光学信息显示、加密和防伪等领域具有重要的应用潜力.

编辑推荐

2025, 74 (17): 174202.

doi: 10.7498/aps.74.20250649

摘要 +

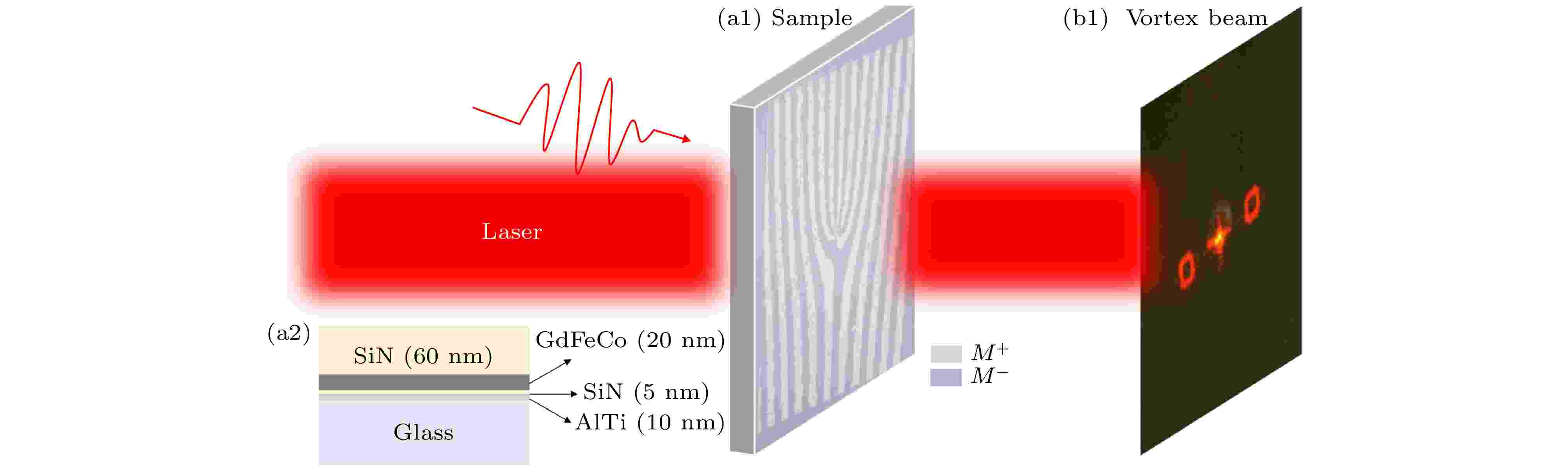

涡旋光因其携带轨道角动量(OAM), 在光通信、光学操控及精密测量等领域具有重要的应用价值. 现有的涡旋光生成方法(如螺旋相位板、空间光调制器和超表面)虽已广泛应用, 但仍存在结构固化、动态调控困难以及集成性不足等问题, 难以满足可重构、可编程涡旋光生成系统的应用需求. 为此, 本文提出一种基于全光磁全息的新型涡旋光生成方案. 该方法利用单脉冲飞秒激光将预先设计的叉形光栅全息图以打点方式写入微米级GdFeCo磁性材料表面, 并通过磁光法拉第衍射效应再现涡旋光. 实验结果表明, 通过一维叉形光栅可实现不同拓扑荷(l = ±2, ±5, ±8)的涡旋光生成, 且涡旋光半径与拓扑荷呈正相关; 二维叉形光栅则可生成多拓扑荷分布的3×3涡旋光阵列, 实现涡旋光的空间可控调制. 该方案具备可擦写重构、重复使用及高稳定性等优势, 为微/纳尺度下涡旋光的灵活调控与集成应用提供了新思路.

编辑推荐

2025, 74 (17): 174203.

doi: 10.7498/aps.74.20250549

摘要 +

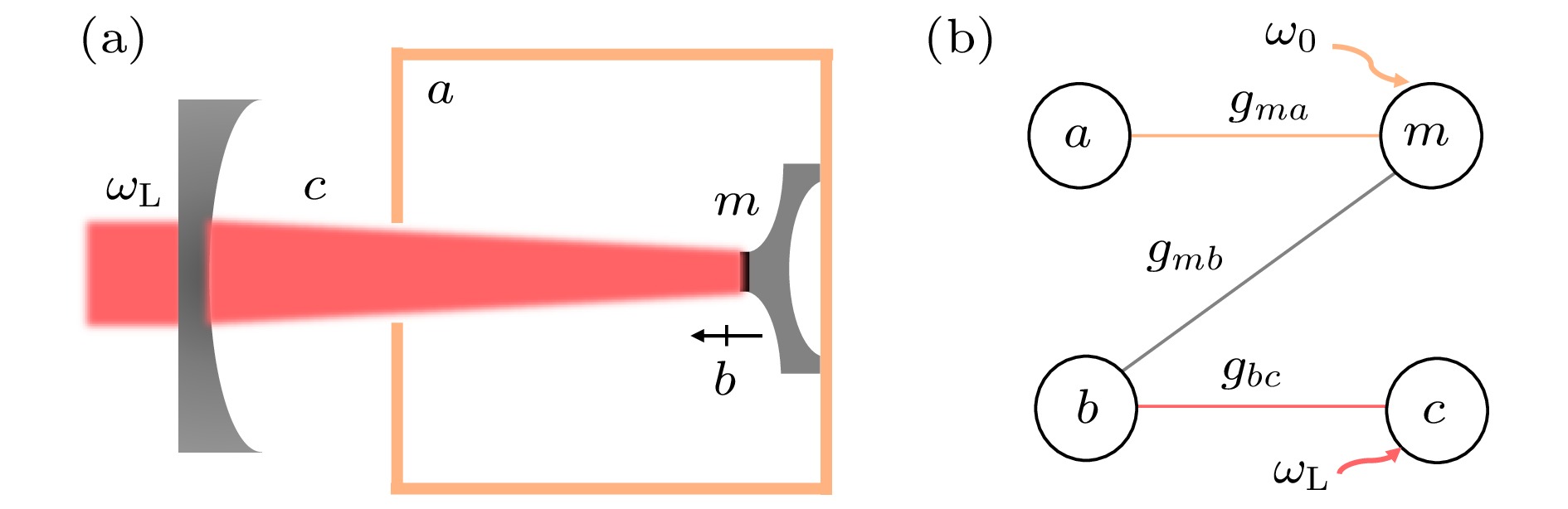

本研究提出了一种在腔光磁机械混合系统中实现可调谐的磁振子与光子双稳态的理论框架. 系统由微波腔、磁振子、机械振子和光学腔组成. 其中, 磁振子模通过磁偶极相互作用与微波腔模耦合, 同时经磁致伸缩效应与声子模相互作用; 声子模则通过辐射压力以光机械耦合方式与光学腔模作用. 通过数值求解量子朗之万方程, 分析了耦合强度、失谐参数及耗散率对双稳态阈值与迟滞特性的影响. 并进一步研究了不同系统参数下稳态间量子态跃迁的动力学行为. 结果显示, 该双稳态特性可通过系统参数进行精确调控, 其阈值及迟滞宽度对耦合效率与耗散机制呈现非线性关系. 该研究为可调谐光学开关及量子信息处理器件的设计提供了理论依据.

2025, 74 (17): 174204.

doi: 10.7498/aps.74.20250667

摘要 +

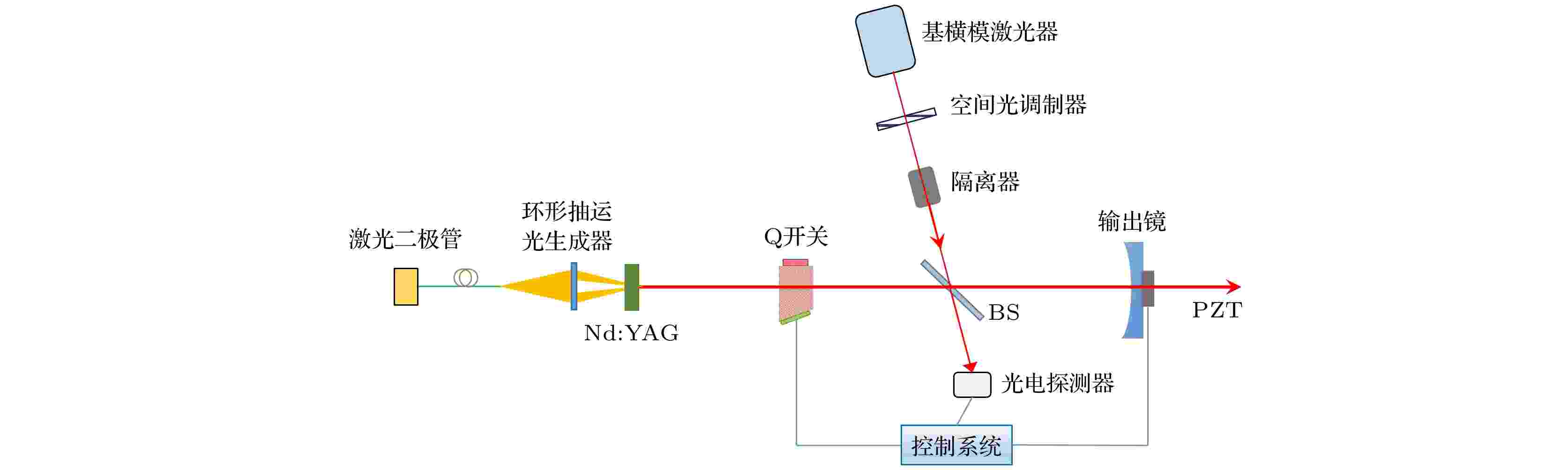

对固体激光器进行模式控制可以产生涡旋光通信、目标探测等需要的高质量涡旋光. 在调Q脉冲运行状态下, 同一角向阶次相反螺旋手性光场的选择成为调Q涡旋固体激光器目前面临的一个主要技术瓶颈. 提出将小功率种子涡旋光注入谐振腔中进行脉冲激光手性选择, 建立了种子注入下多光场速率方程模型, 研究了阈值注入信噪比、单脉冲能量、径向模谱等特性. 结果表明: 阈值注入信噪比随模式角向阶次升高而上升, 抽运功率、输出镜反射率和谐振腔长度增大均使阈值注入信噪比升高. 注入状态下单脉冲能量与自由运转状态下单脉冲能量的比值随角向阶次的升高有所下降, 增加抽运功率、减小输出镜反射率、减小谐振腔长度可使该值升高. 适当的激光器参数下, 谐振腔对种子光的径向模谱具有一定的净化作用. 本文的手性控制方案及研究结果可为涡旋光激光器的研究提供参考.

2025, 74 (17): 174301.

doi: 10.7498/aps.74.20250618

摘要 +

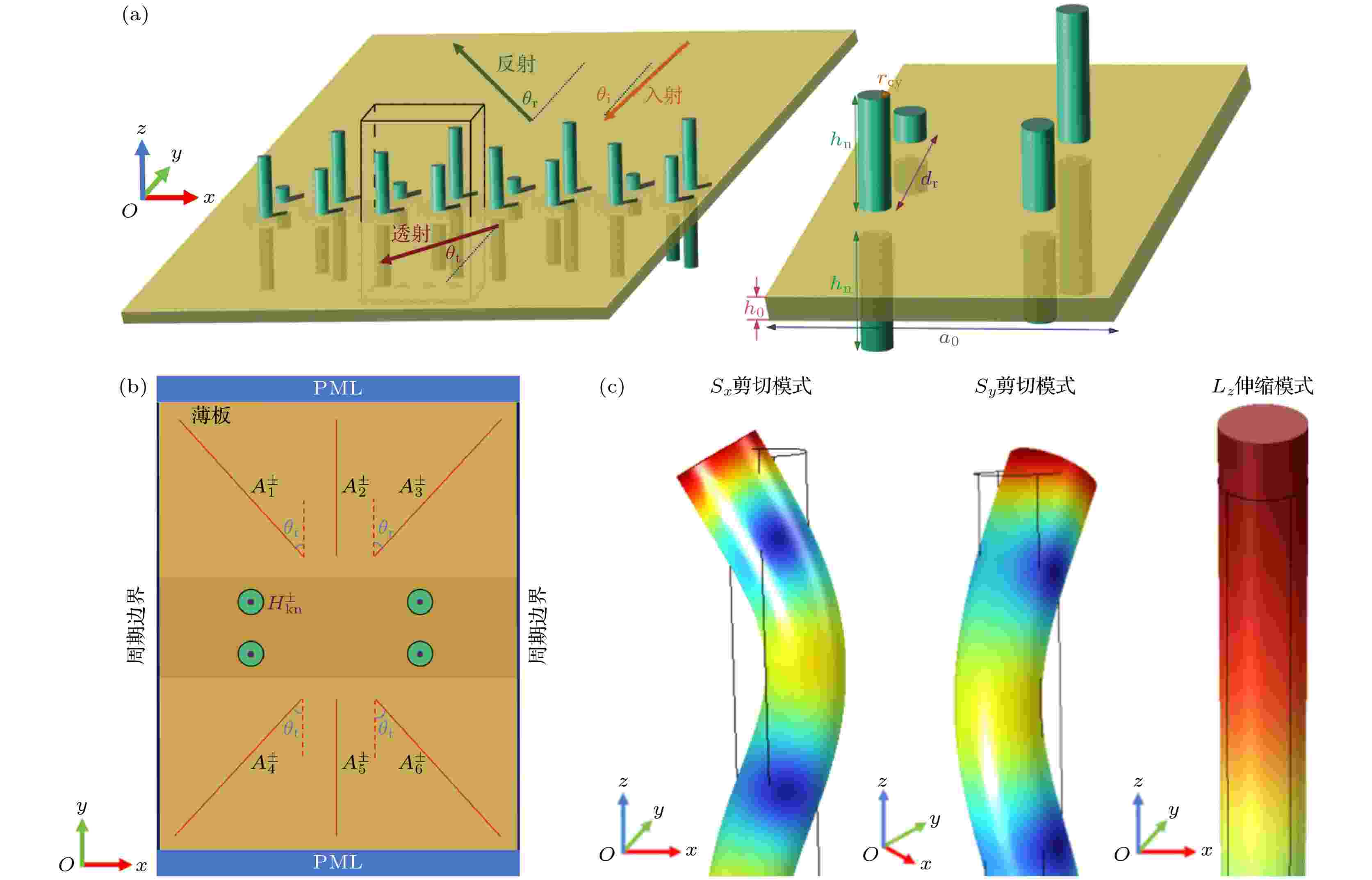

超表面研究的最新进展表明, 实现高效的波前调控需采用非局域超表面结构. 然而, 目前面向固体弹性波波前调控的超表面设计, 仍主要是基于广义斯涅耳定律(general Snell’s law, GSL)的局域结构, 其转换效率普遍偏低. 本研究将把面向声波的、基于多端口模型的非局域超表面设计方法推广应用于面向薄板弯曲波的超表面设计. 应用该方法, 本工作设计了用于实现薄板弯曲波异常反射、异常透射以及大数值孔径平面聚焦的非局域超表面. 有限元模拟结果表明, 依此设计的异常反射/透射超表面都具有接近100%的理想转换效率, 即便对于偏转角度高达80°的结构仍然如此; 而依此设计的非局域平面聚焦超表面, 其聚焦效率明显优于相应基于GSL的结构, 这一优势在大数值孔径结构中表现得更为明显. 这项工作不仅给出了两种在传感、能量收集等领域具有潜在应用价值的高效非局域超表面结构, 同时也为弹性波非局域超表面的设计提供了一种高效方法.

2025, 74 (17): 174302.

doi: 10.7498/aps.74.20250657

摘要 +

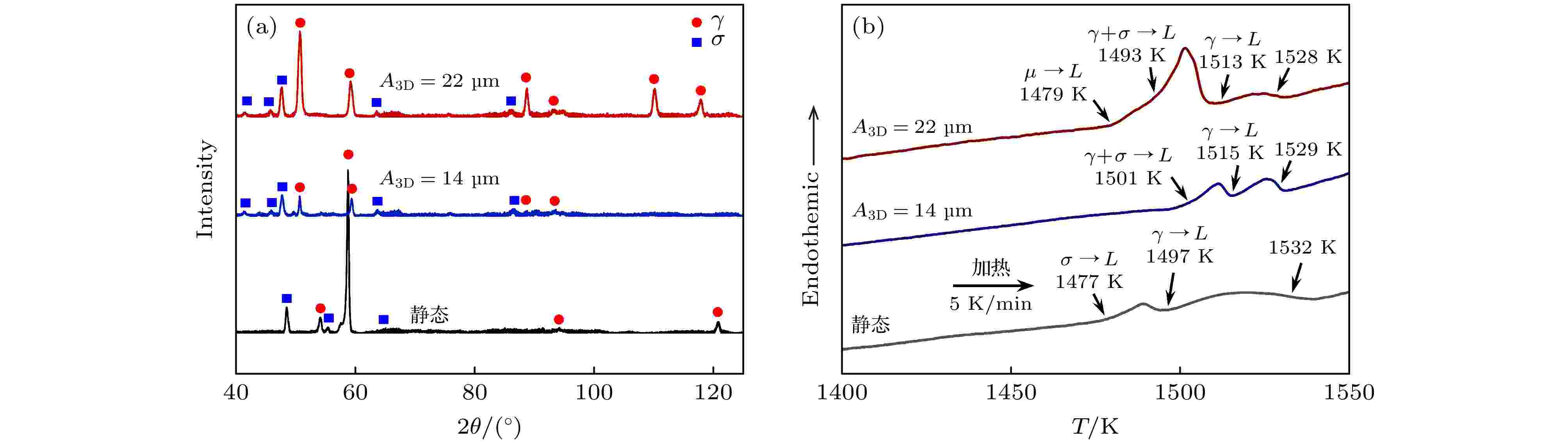

本文在三维超声场中实现了(FeCoNiCrMn)92Mo8高熵合金的动态凝固过程, 并对其组织演变规律和力学性能提升机制进行研究. 静态凝固组织由FCC结构的初生γ相枝晶与四方结构的条状σ相组成. 随着超声振幅的增大, 瞬态空化大幅提升了初生γ相的形核率, 使其晶粒发生显著细化. 声流效应加速了固/液界面前沿溶质原子扩散, 导致初生γ相中Cr和Mo元素含量降低, 由此引发液相成分改变和(γ + σ)共晶组织形成. 液相中Cr元素的进一步富集使凝固组织中出现了亚稳μ相. 超声凝固条件下, 合金压缩屈服强度最高可达876.2 MPa, 比静态下提高了近2倍, 同时保持了33.2%的变形量, (γ + σ)共晶组织形成及其体积分数增大是合金屈服强度提升的主导因素.

2025, 74 (17): 174401.

doi: 10.7498/aps.74.20250619

摘要 +

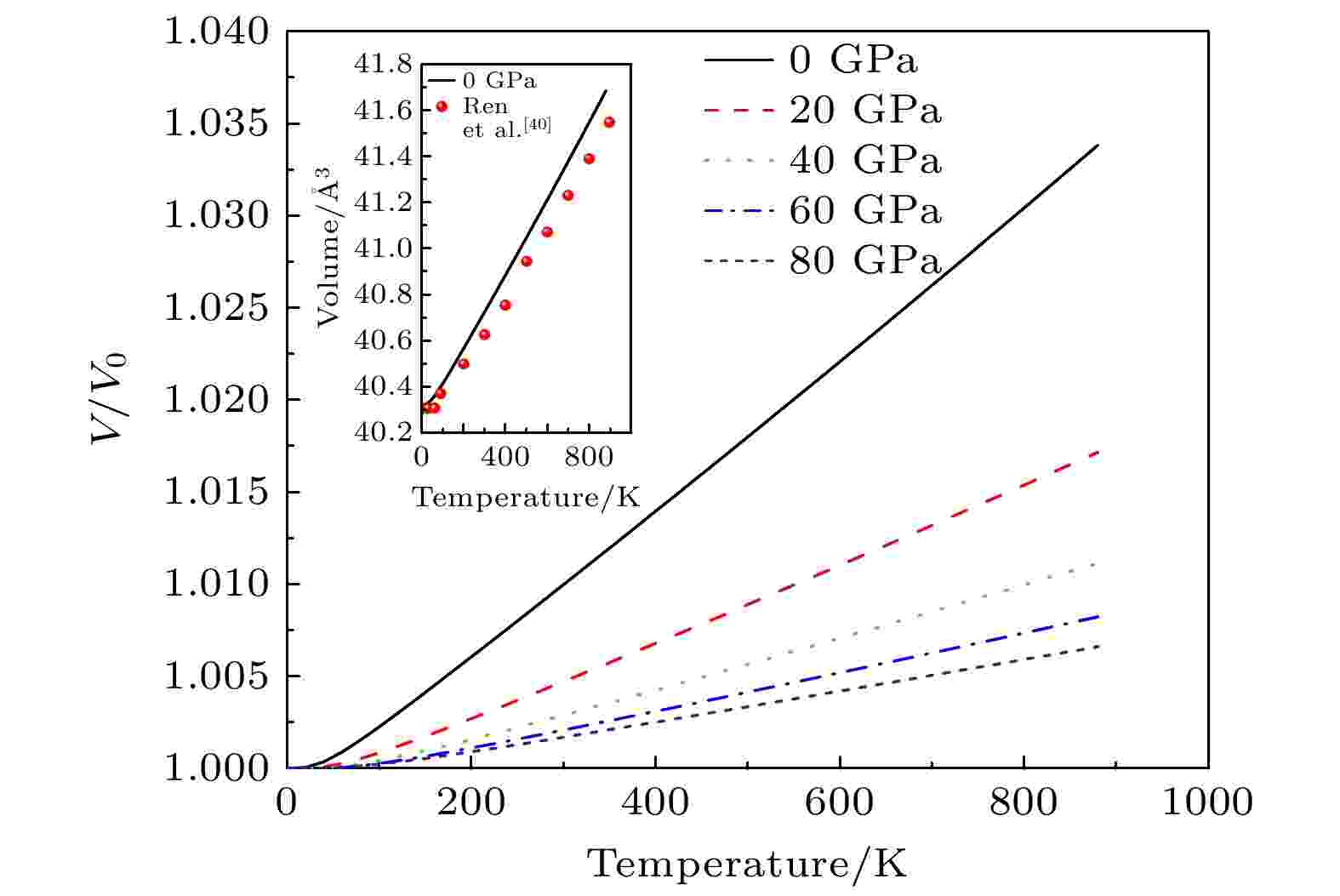

本文基于密度泛函理论和玻尔兹曼输运方程, 计算了α-铀(U)在不同压强下的声子色散关系及其热导率. 计算结果表明α-U在压力高达80 GPa下仍保持动力学稳定性, 通过准谐近似得到的α-U物态方程也与计算值和实验值相吻合, 其热导率随温度的升高而先减小后增大, 呈现出典型的“V”形特征. 在低温区, 声子热导较大, 占主导地位且随温度呈递减趋势, 压强的增大会使得格林艾森参数、声子群速度以及声子寿命发生变化进而影响晶格热导率. 而在高温区, 电子热导率较大且随温度的升高而升高, 二者共同导致了热导率在160 K附近存在极小值, 反映了声子-电子热输运协同作用的微观机制. 在300 K, 0 GPa下, 总热导率为25.11 W/(m·K), 在80 GPa下的热导率上升到250.75 W/(m·K), 表明压强对α-U热输运性质有着重要的影响.

2025, 74 (17): 174402.

doi: 10.7498/aps.74.20250398

摘要 +

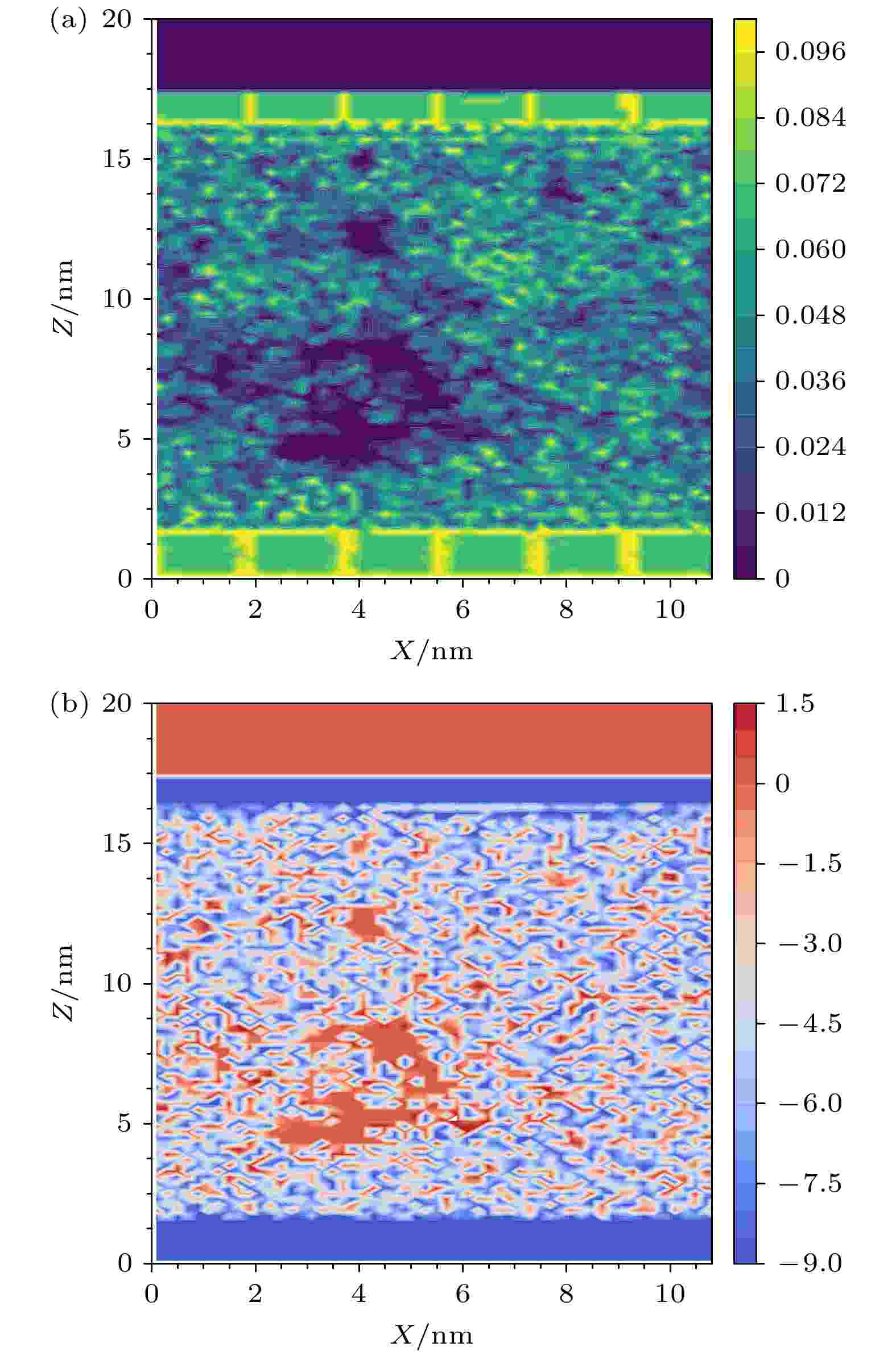

基于介电液体的两相换热技术已成为大功率电子器件高效热管理的可行方案之一. 然而, 受表面材质和工质热物理性质影响, 介电液体实际应用中存在显著沸腾滞后现象, 进而影响沸腾换热性能. 由于气泡起始成核空间和时间尺度较小且气相压力在相变过程显著波动, 宏观实验和模拟方法仍存在一定局限性. 本研究结合非平衡分子动力学和机械控压方法, 研究R1336mzz(Z)液膜在不同加热表面材质(铜原子、铝原子和硅原子)下的气泡成核及沸腾换热规律. 同时, 从声子振动态密度和势能约束两个方面讨论了介电液体的异相成核机理. 一方面, 以铜原子为代表的高固-液相互作用力、低频振动(<10 THz)表面材料在初始加热阶段可产生较大界面热通量(0.216 × 109 W/m2)且能在壁面附近吸引大量液相分子, 但不可避免提高了起始成核势垒. 另一方面, 相较铝表面(振动重叠度0.151)以硅原子为代表的弱固-液相互作用力、中高频振动表面材料可与介电液体产生合理的声子振动耦合(振动重叠度0.349)以桥接界面热输运, 并降低液膜所受势能约束, 有助于推动局部液体簇形成气泡胚核.

2025, 74 (17): 174701.

doi: 10.7498/aps.74.20250385

摘要 +

质量引射会对高超声速边界层稳定性和转捩产生显著影响. 本文采用多组分Navier-Stokes求解器, 计算了不同气体质量引射的流场, 在此基础上分析了质量引射对流动稳定性的影响, 区分了引射气体不同性质的作用. 研究表明, 质量引射排挤主流流体, 形成引射层, 令边界层变厚, 显著降低壁面摩阻和热流. 引射气体的黏性系数、相对分子质量及扩散作用主要影响边界层厚度, 而热传导系数和比热容则主要影响温度分布. 线性稳定性分析结果表明, 质量引射激发多个高阶模态失稳, 但第二模态仍起主导作用, 且质量引射减小第二模态失稳区域, 令扰动积分幅值显著减小, 进而抑制转捩. 引射气体性质的变化通过两条路径影响稳定性: 1)改变基本流剖面; 2)改变混合气体性质. 其中引射气体的输运系数(黏性、扩散)主要通过路径一改变失稳特征, 比热容主要通过路径二起作用, 相对分子质量则通过双路径共同作用.

2025, 74 (17): 174703.

doi: 10.7498/aps.74.20250594

摘要 +

湍流直接数值模拟受限于计算域尺寸, 无法完全解析湍动能谱低波数区的所有波数, 造成计算数据中部分大尺度信息丢失. 随着湍流的演化, 湍动能谱的峰值波数会向低波数迁移, 使得低波数缺失现象进一步加剧, 导致所计算的积分尺度和湍流耗散相关统计量偏离物理真实. 本研究基于von Kármán谱模型的推广形式, 充分考虑数值计算未完全解析的低波数区湍动能谱, 并利用该模型对均匀各向同性自由衰减湍流的积分尺度和湍流耗散相关统计量进行修正. 研究结果表明: 修正后的积分尺度$ L $显著高于未修正值, 且其随时间的变化规律符合Saffmann理论预测的$ L\propto {t}^{2/5} $幂律关系; 修正前湍流耗散系数$ {C}_{\varepsilon } $为常数, 说明此时湍流为均衡状态, 而修正后耗散系数$ {C}_{\varepsilon } $的演化满足湍流非均衡耗散规律$ {C}_{\varepsilon }\sim{Re}_{\lambda }^{-1} $. 将数值计算缺失的低波数区湍动能谱引入后, 湍流状态由均衡向非均衡转变, 说明大尺度对湍流耗散有很强的调控作用, 这与学术界普遍认为的大尺度结构是造成湍流非均衡性本质原因的结论相一致. 在有限雷诺数或者受初始条件影响较大的湍流流动中, 大尺度结构对流动的影响显著, 湍流无法在全尺度实现均衡.

2025, 74 (17): 174704.

doi: 10.7498/aps.74.20250675

摘要 +

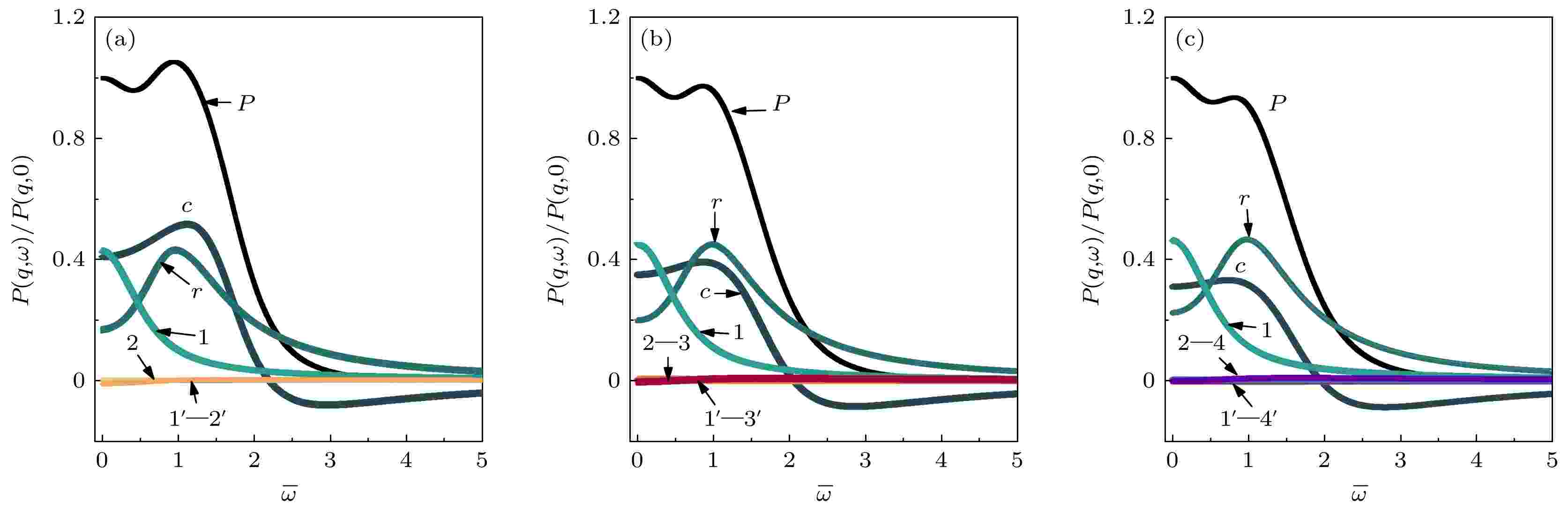

黏弹性非牛顿流体表面波色散方程研究是开展表面光散射法测量黏弹性等热物性参数的基础. 区别于牛顿流体, 非牛顿体系的复黏度表现出与频率和应力松弛时间相关的非线性特性, 因此建立能够准确描述其复黏度特性的本构模型至关重要. 基于多弛豫时间Maxwell模型, 本文通过总功率谱的模式分解方法构建了表面波色散方程的显式解, 系统考察了弛豫时间参数对表面波模式分布的影响. 本文研究揭示了本构模型中弛豫时间参数数目与体系非线性响应能力的定量关联, 为精确解析非牛顿流体表面波特性提供了依据, 也为表面光散射法黏弹性流体热物理性质测量奠定了理论基础.

气体、等离子体和放电物理

2025, 74 (17): 175201.

doi: 10.7498/aps.74.20250733

摘要 +

磁化同轴枪是一种高效的等离子体注入装置, 在核聚变注料、宇宙射流模拟和磁重联研究中具有重要的应用价值. 本文基于高速成像和磁场测量技术, 观察到球马克、扩散与射流3种磁化同轴枪放电过程中的典型模式, 并系统研究了不同模式下等离子体的动力学特征. 其后结合理想磁流体力学(MHD)理论, 对不同模式下等离子体的磁场位形、旋转行为与轴向运动的内在机制进行深入分析. 结果表明, 球马克模式下, 等离子体达到泰勒弛豫状态, 实现整体匀速旋转, 形成稳定的紧凑环(CT)结构; 在扩散模式中, 偏置磁场较强导致旋转速度较大, 离心力增强, 进而引发剧烈的径向扩散; 射流模式中, 由于偏置磁场较弱, 等离子体聚集于内电极头部, 呈现箍缩效应, 最终形成具有轴向不稳定性的射流柱结构. 该研究结果不仅加深了对磁化同轴枪放电物理过程的认识, 也为数值模拟与高效等离子体源的设计提供了一定的实验基础和理论支持.

2025, 74 (17): 175202.

doi: 10.7498/aps.74.20250957

摘要 +

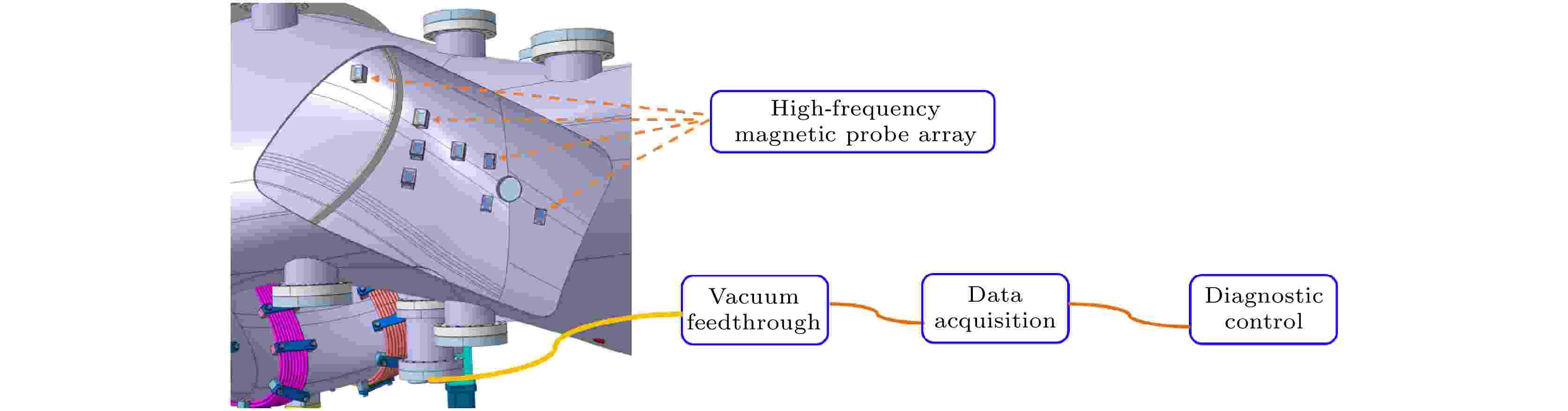

对于磁约束聚变实验装置, 磁探针诊断是一种基础又非常重要的研究等离子体磁涨落的诊断. 中国首台准环对称仿星器(Chinese First Quasi-axisymmetric Stellarator, CFQS)实验运行的第1阶段(也称为CFQS-T准环对称仿星器)的物理实验研究需要磁探针诊断提供相应的等离子体磁涨落测量. 本文报道了在CFQS-T准环对称仿星器上新研制的高频磁探针阵列诊断, 其由8个相同的三维高频磁探针组成, 每个高频磁探针可以同时测量极向、径向及环向3个方向的磁涨落信号; 优化的空间布置使得高频磁探针阵列可以用于研究磁涨落的极向和环向传播特征, 其最高环向模数分辨相比于低频磁探针阵列的n = ±6提高至n = ±16. 本文将简要介绍高频磁探针阵列诊断的机械系统、信号传输线、采集与控制系统等主要子系统及在研制各系统过程中克服的挑战, 以及对高频磁探针的有效面积标定和原位频率响应标定的研究结果, CFQS-T高频磁探针每个测量方向的共振频率均大于400 kHz, 满足测量50—300 kHz高频磁涨落的设计需求. 初步的应用研究显示高频磁探针阵列诊断可用于低频和高频磁涨落的时频谱、极向和环向传播分析, 值得注意的是, 本文首次报道了对CFQS-T上高频磁涨落的测量分析结果. 高频磁探针阵列诊断的成功研制有助于CFQS-T深入开展等离子体电磁涨落的相关研究.

凝聚物质: 结构、力学和热学性质

2025, 74 (17): 176101.

doi: 10.7498/aps.74.20250389

摘要 +

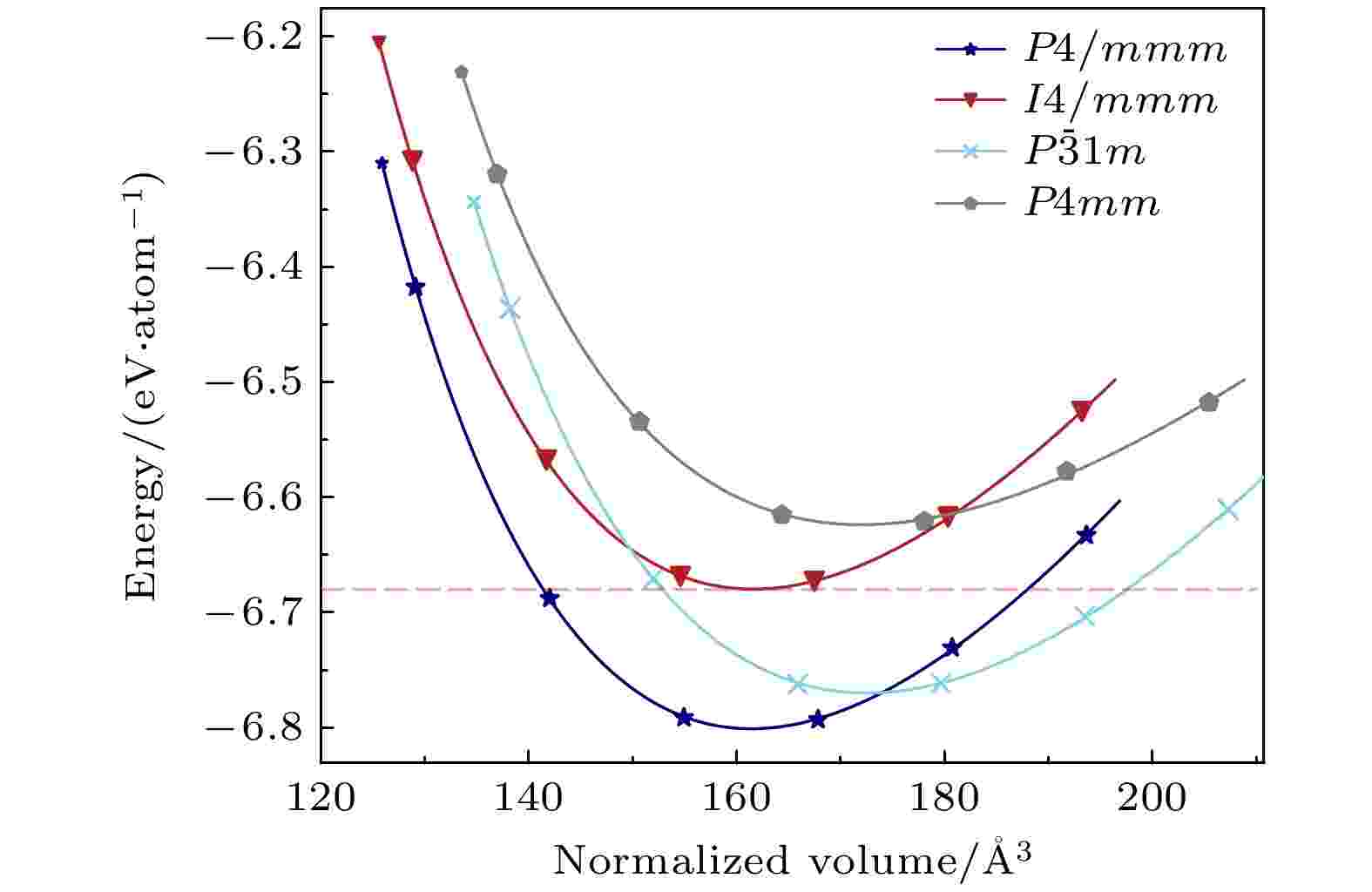

SmCo12磁能积大, 是当前备受关注的一种极具应用潜力的高温永磁体, 但该体系普遍存在的ThMn12型晶体结构面临严峻的稳定性挑战, 严重制约其实际工程应用. 探索兼具稳定性和优良磁性能的SmCo12新结构是突破这一瓶颈的关键. 本文采用局域粒子群优化算法结合第一性原理计算, 系统探索了SmCo12体系的亚稳相. 理论计算发现了一种六方相结构(空间群 $ P\overline{3}1m $), 其形成能较传统ThMn12型SmCo12低90 meV/atom. 声子谱和分子动力学模拟也证实其具有动力学和热力学稳定性. 此外, 理论预测六方相SmCo12结构表现出非常优异的磁性能, 最大磁能积、各向异性场, 以及居里温度可达54.56 MGOe (1 GOe = 7.9577×10-3 J/m3), 15.01 MA/m和1180 K. 本文新发现的六方相SmCo12为解决ThMn12型结构的稳定性难题提供了新方向.

2025, 74 (17): 176801.

doi: 10.7498/aps.74.20250529

摘要 +

本文利用基于密度泛函理论的第一性原理计算方法, 研究了双轴应变对单氢空位锗烷电子结构及其输运特性的调控. 研究结果发现, 单氢空位缺陷态的引入不仅可在锗烷中产生类P型掺杂效应, 还可使锗烷发生无磁性到铁磁性的转变. –3%—3%双轴应变作用下, 单氢空位锗烷的键长、键角和褶皱高度与带隙均随应变呈线性变化; 当ε = 0.75%时, 类P型掺杂效应消失, 而进一步增大应变至ε = 2.5%时, 产生了类N型掺杂效应. 其机理分析表明, 双轴应变主要改变了费米能级、价带顶和导带底的能量, 使缺陷态能级发生了相对位置的移动, 使之成为受主能级或施主能级, 并产生受控于双轴应变的掺杂效应变化. 进一步的输运特性计算表明, 具有各向同性的单氢空位锗烷的I-V特性与电子有效质量也可线性的受控于双轴应变, 并导致其电子迁移率随之变化. 当ε = 3%时, 单氢空位锗烷的电导率与电子迁移率可分别增至3660 S/cm和24252 cm2/(V·s).

凝聚物质: 电子结构、电学、磁学和光学性质

2025, 74 (17): 177101.

doi: 10.7498/aps.74.20250588

摘要 +

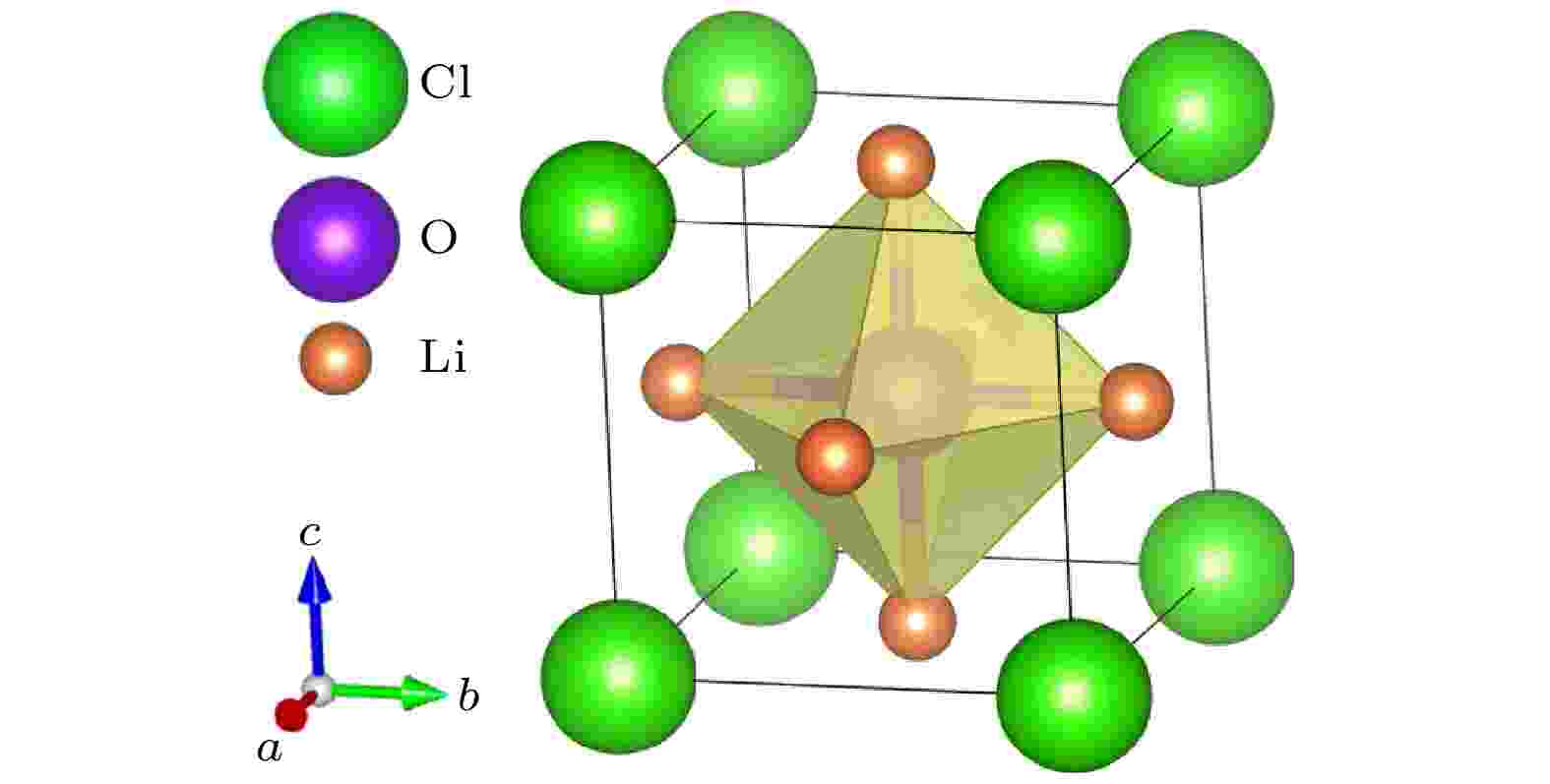

反钙钛矿Li3OCl作为极具潜力的新一代固态电解质候选材料, 凭借其优异的离子传导性能与宽电化学窗口, 近年来成为材料领域的研究热点. 然而, 其光电性能的应变调控机制仍未得到充分阐释. 本研究运用第一性原理计算方法, 系统地探究双轴应变和单轴应变分别对Li3OCl材料电子结构及光学性质的调控规律. 研究发现, 相较于本征态, 施加2%单轴拉伸应变时, 材料导带底能量显著降低, 间接带隙从6.26 eV减小至6.02 eV, 光吸收边发生红移; 而2%双轴压缩应变作用下, 带隙增大至6.38 eV, 且间接带隙转变为直接带隙, 光吸收边出现蓝移现象. 通过态密度分析进一步表明, 应变会引发Li-p与O-p/Cl-p 轨道杂化程度增强, 显著优化了光激发载流子的跃迁路径. 此外, 拉伸应变致使介电函数虚部峰值红移, 消光系数起始阈值降至6.02 eV, 有效地拓宽了材料的光响应范围; 压缩应变则导致光学响应蓝移, 并增强了材料在特定能量区间的光吸收强度. 本研究揭示了应变调控晶格常数与轨道杂化来优化光电性能的微观作用机制, 为基于光-力协同策略设计高性能固态电解质提供了重要理论依据.

2025, 74 (17): 177301.

doi: 10.7498/aps.74.20250626

摘要 +

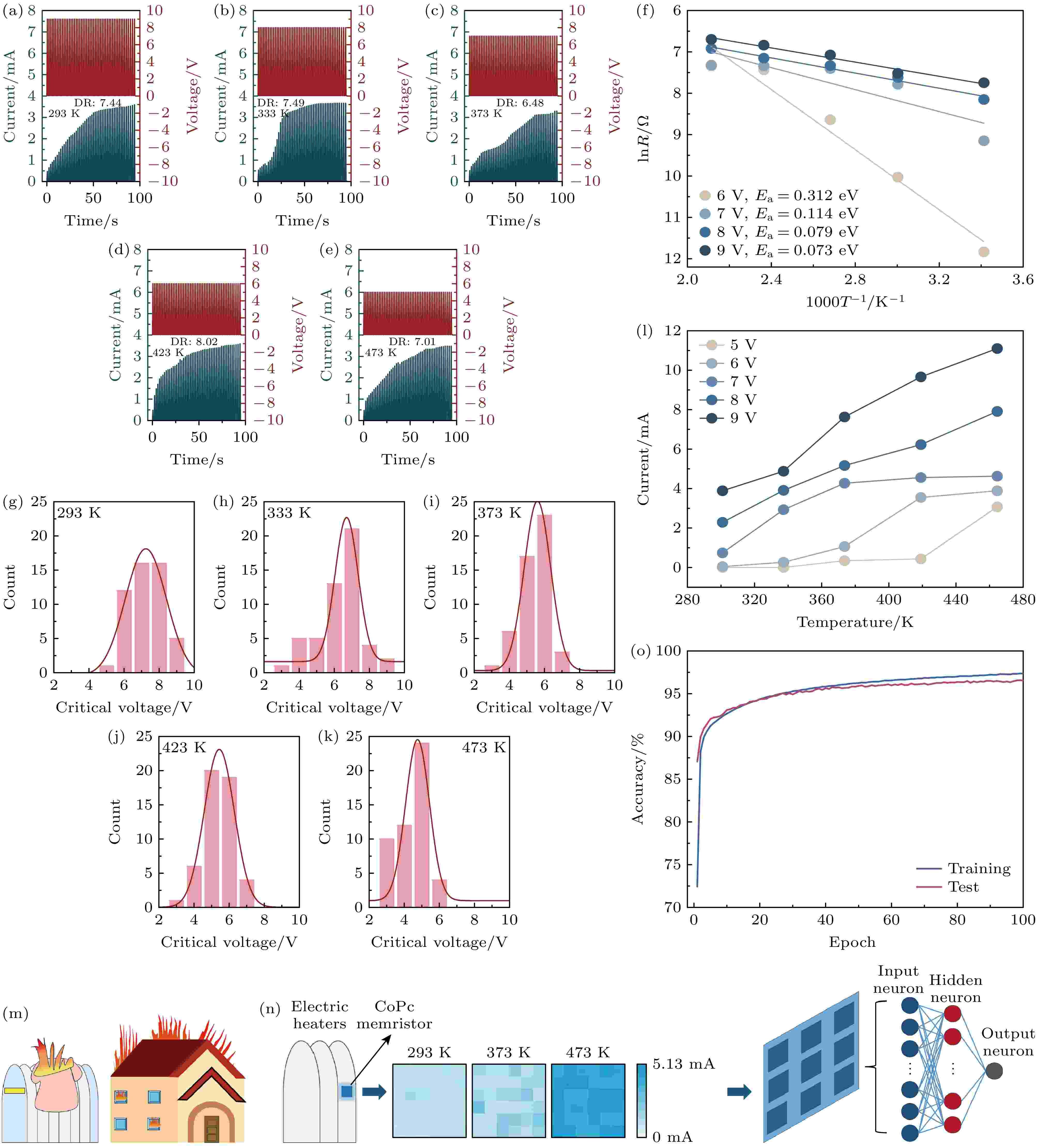

忆阻器驱动的神经形态计算芯片通过在硬件层面模拟生物突触的多维可塑性, 实现了高能效并行计算架构, 为类脑智能系统提供了新型硬件范式. 然而, 现有的大部分有机忆阻器在动态突触可塑性调控方面仍面临环境适应性不足的挑战. 本文提出了一种基于酞菁钴 (CoPc) 的双场调控忆阻器, 利用外加电场和温度协同耦合调控机制, 在293—473 K的宽温域内展现出温度弹性特性, 临界电压随温度变化而自适应漂移 (3—9 V), 实现了跨尺度动态突触可塑性的高效调控. 在此基础上, 构建了由CoPc忆阻器阵列与深度学习模型集成的智能火灾预警系统, 有效保障了家用电热器的安全监测需求. 该研究不仅提出了环境自适应的忆阻器动态调控策略, 也为发展下一代鲁棒、高效的类脑神经形态计算平台奠定了物理与工程基础.

2025, 74 (17): 177501.

doi: 10.7498/aps.74.20250578

摘要 +

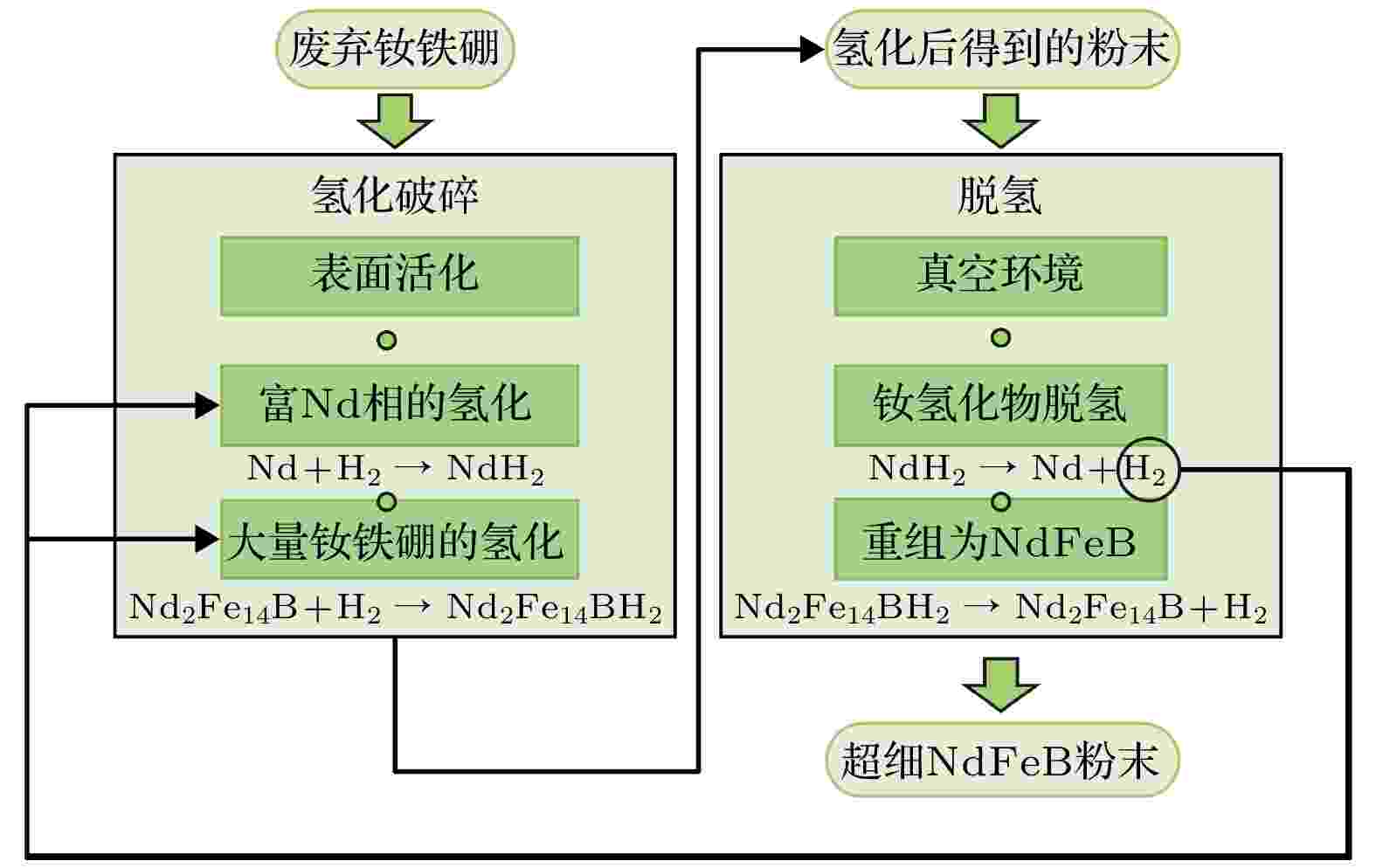

回收利用是稀土资源高效利用的可持续方案. 氢化破碎技术因其高效环保特性被广泛采用, 但氢破过程中产生的混合相会显著降低回收效率, 这对工艺的优化提出了新的挑战. 本文采用基于第一性原理计算结合机器学习方法, 通过德拜模型系统地探究了氢化破碎过程中关键稀土氢化物(如NdH2, NdH3, Nd2H5)的热力学行为. 研究结果表明, 在600 kPa压强下, 630 K左右的温度区间有望为氢化破碎工艺提供一个较为理想的操作条件. 在此条件下, NdH2能够实现自发氢化, 且能够有效抑制非稳定相的形成, 有助于提高稀土回收效率. 本研究还揭示了过高温度对NdH2热力学性质可能产生的不利影响, 进一步强调了在特定温度区间操作的重要性. 这些发现不仅为理解钕铁硼氢化过程的热力学机理提供了新的视角, 而且为工业应用中氢化破碎工艺参数的优化提供了理论参考.

地球物理学、天文学和天体物理学

编辑推荐

2025, 74 (17): 179701.

doi: 10.7498/aps.74.20250704

摘要 +

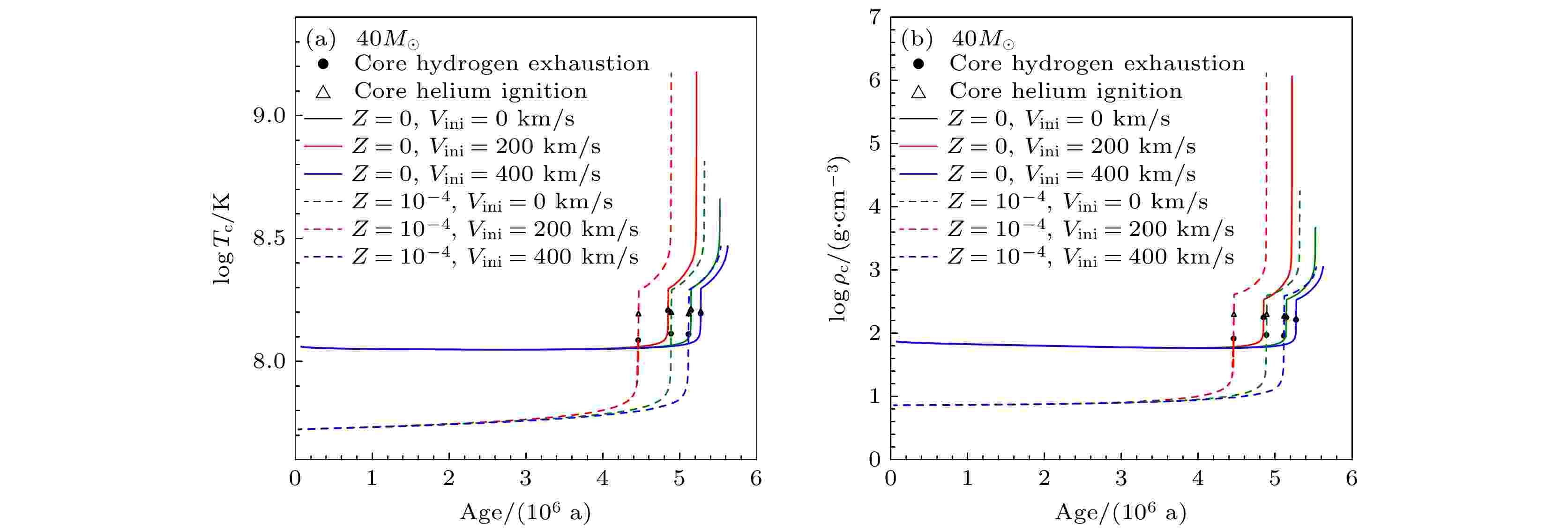

转动是影响恒星结构和演化的一个非常重要的物理因素. 本文根据零金属丰度恒星演化模型, 研究了转动如何影响第一代(星族Ⅲ)大质量恒星中心氢和氦燃烧阶段的演化. 结果发现转动在此阶段演化过程中最主要的影响是提高恒星光度并降低表面温度. 光度的增大是由于转动混合导致对流核心增大, 而表面温度的下降则是由氢燃烧壳层产生的能量驱动的恒星半径膨胀引起的. 星族Ⅲ恒星的子午环流非常弱, 剪切湍流较强. 因此星族Ⅲ恒星传输角动量的效率非常低而混合化学元素的效率较高. 转动混合可促进氮元素的表面增丰, 然而, 在氦燃烧初期, 转动混合可能因其引发的能量产生机制变化和恒星结构变化而抑制该过程. 转动混合(剪切湍流)作用将包层的氢燃料带入燃烧的核心, 扩大核心区尺寸从而提升产能率并延长其主序寿命, 最终导致恒星光度增强. 在氦燃烧阶段氢燃烧壳层会影响氦核的大小和燃烧强度. 氦核的增长会反过来也影响氢燃烧壳层的尺寸和燃烧强度. 因此, 转动对星族Ⅲ恒星的演化产生至关重要的影响.