综述

2025, 74 (14): 148803.

doi: 10.7498/aps.74.20250591

摘要 +

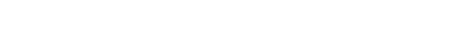

动力电池作为新能源汽车的核心动力装置, 其精准建模对于动力电池的运行状态估计、全生命周期故障诊断、多工况安全管控等具有重要意义. 以P2D(pseudo-two-dimensions)模型为代表的电化学模型作为能从微观尺度表征电池内部电化学反应过程的机理模型, 其对于动力电池的老化、生热行为的准确描述是电池单体容量衰减、内阻增大、受热不均以及电池模组性能不一致评价的重要依据. 本文梳理了目前锂离子动力电池电化学建模的最新研究进展, 剖析了电化学模型与等效电路模型、老化模型、热模型的耦合方法及应用现状, 重点针对电化学模型的参数繁多且辨识困难的问题, 对比分析了单粒子模型、带液相单粒子模型、电化学平均值模型、固液相重构模型、一维电化学模型等动力电池电化学模型降阶方法的优势与不足, 指出了电化学模型降阶表征的关键难点, 并对电化学模型降阶重构方法的研究趋势进行了展望, 以期为动力电池电化学模型的降阶重构研究指明方向.

仪器与测量

编辑推荐

2025, 74 (14): 148703.

doi: 10.7498/aps.74.20250211

摘要 +

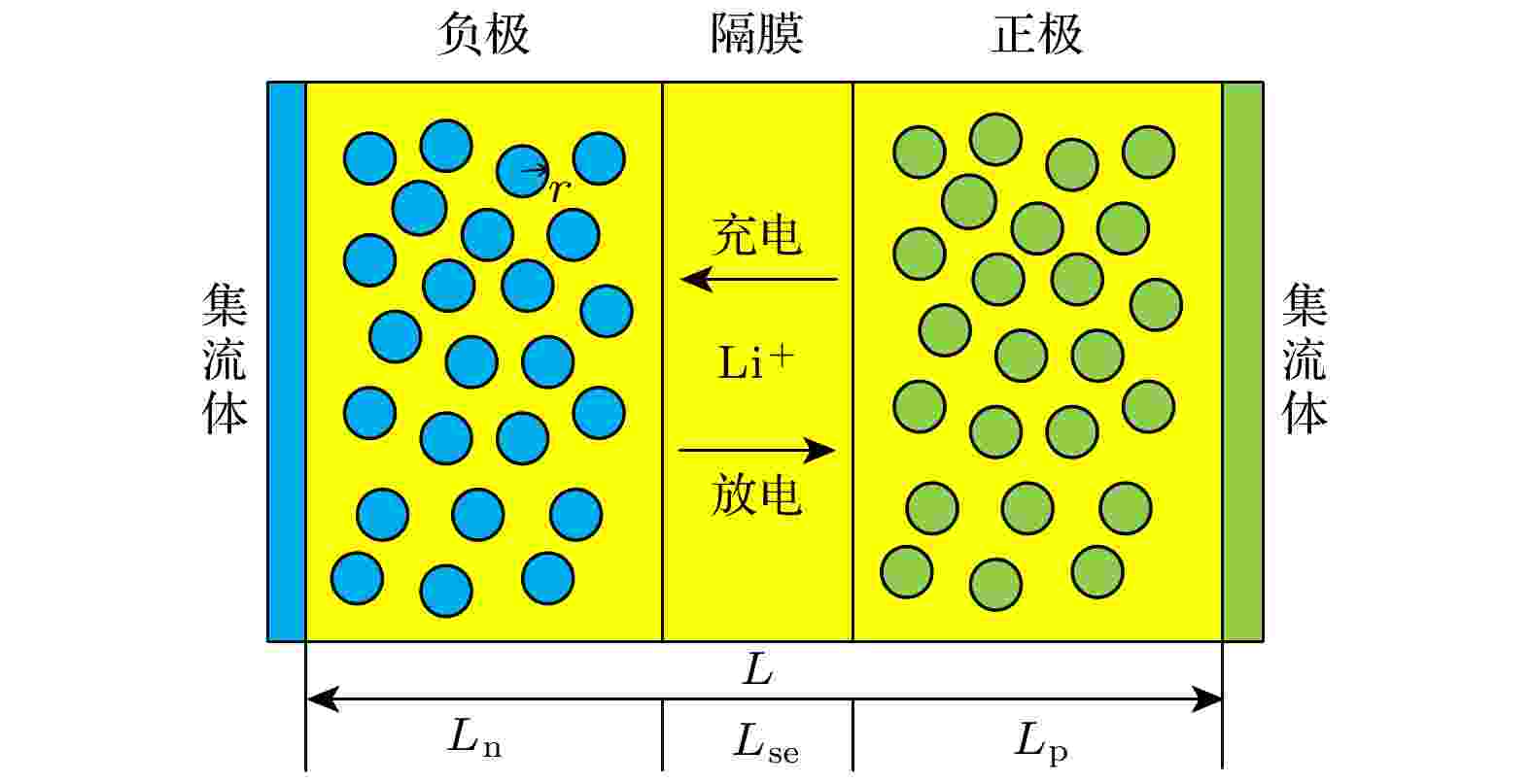

纳米尺度下的太赫兹(THz)时域光谱与成像技术对于材料研究和器件检测等至关重要. 然而, 受限于THz波波长衍射极限的限制, 传统的远场THz时域光谱与成像技术无法提供飞秒时间尺度和纳米空间分辨的载流子浓度分布和超快动力学过程研究. 本文介绍了基于超快THz时域光谱成像技术与扫描探针技术耦合的超快THz散射型扫描近场光学显微镜系统. 利用针尖与样品表面的近场相互作用, 该近场系统已被证实可以以~60 nm横向空间分辨率的静态THz光谱实现半导体材料和器件研究, 进而获得半导体材料和器件的静态THz电导率分布情况, 而且还可以通过光激发瞬态载流子的方式, 获得半导体材料的瞬态电导率和激光THz发射超快动力学过程, 为研究材料和器件在纳米空间分辨、超快时间分辨和THz谱学成像方面的性能提供了有力支持.

总论

2025, 74 (14): 140201.

doi: 10.7498/aps.74.20250071

摘要 +

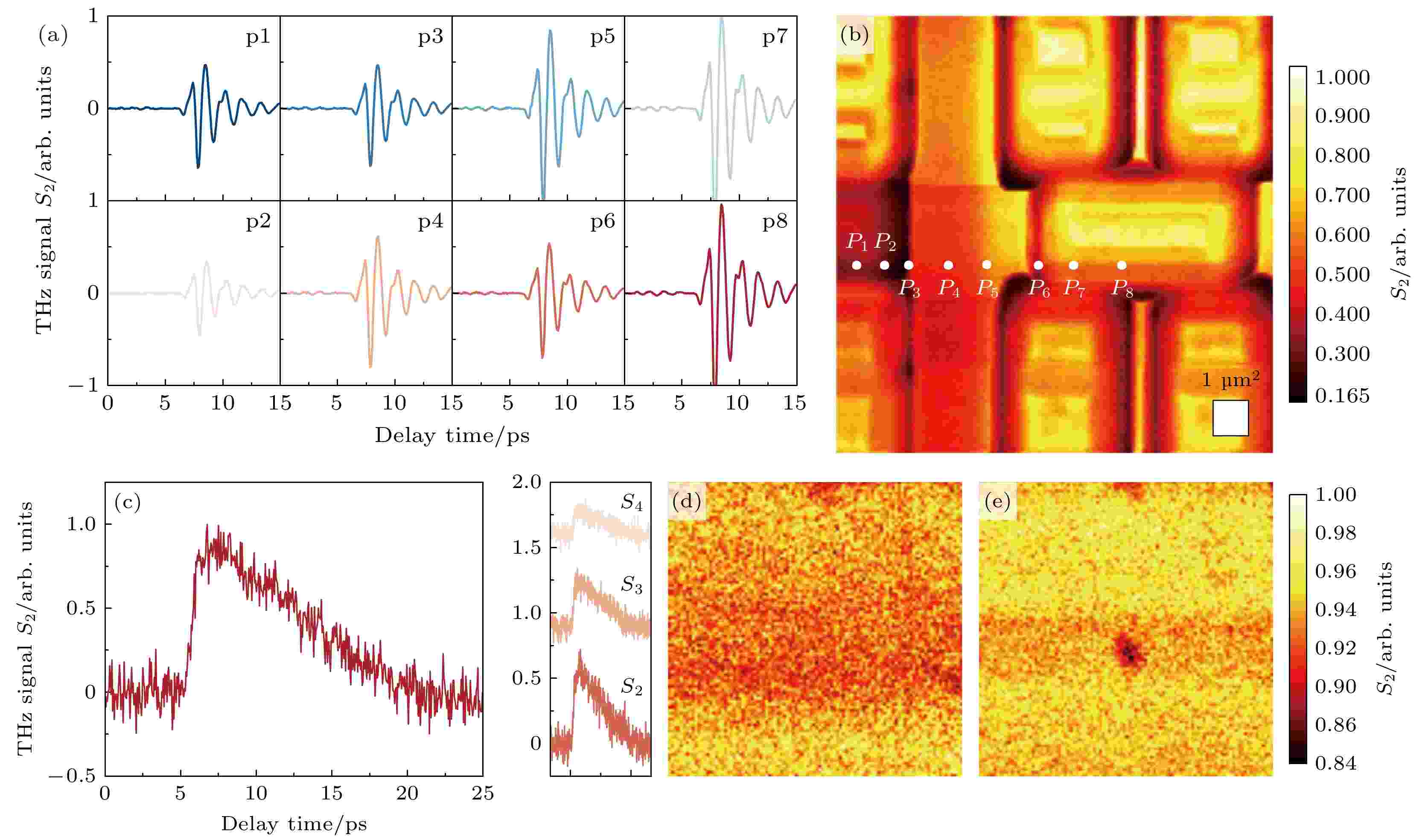

利用基于相场理论的格子Boltzmann方法研究了匀强电场作用下含可溶性表面活性剂液滴的动力学行为. 首先通过模拟静态液滴表面活性剂浓度分布和漏电介质液滴在电场作用下形变两个基准问题验证了方法的可靠性. 其次, 本文重点研究了含表面活性剂液滴在电场作用下的形变、破裂和聚合行为. 研究发现, 对于形变行为, 单液滴存在扁长型和扁平型两种形变模式, 表面活性剂浓度越高, 液滴形变越大; 对于破裂行为, 单液滴存在细丝状和窄颈状两种破裂模式, 含表面活性剂的液滴更容易发生破裂行为; 对于聚合行为, 双液滴存在形变聚合和吸引聚合两种过程, 表面活性剂促进其形变聚合, 但抑制其吸引聚合.

2025, 74 (14): 140202.

doi: 10.7498/aps.74.20250409

摘要 +

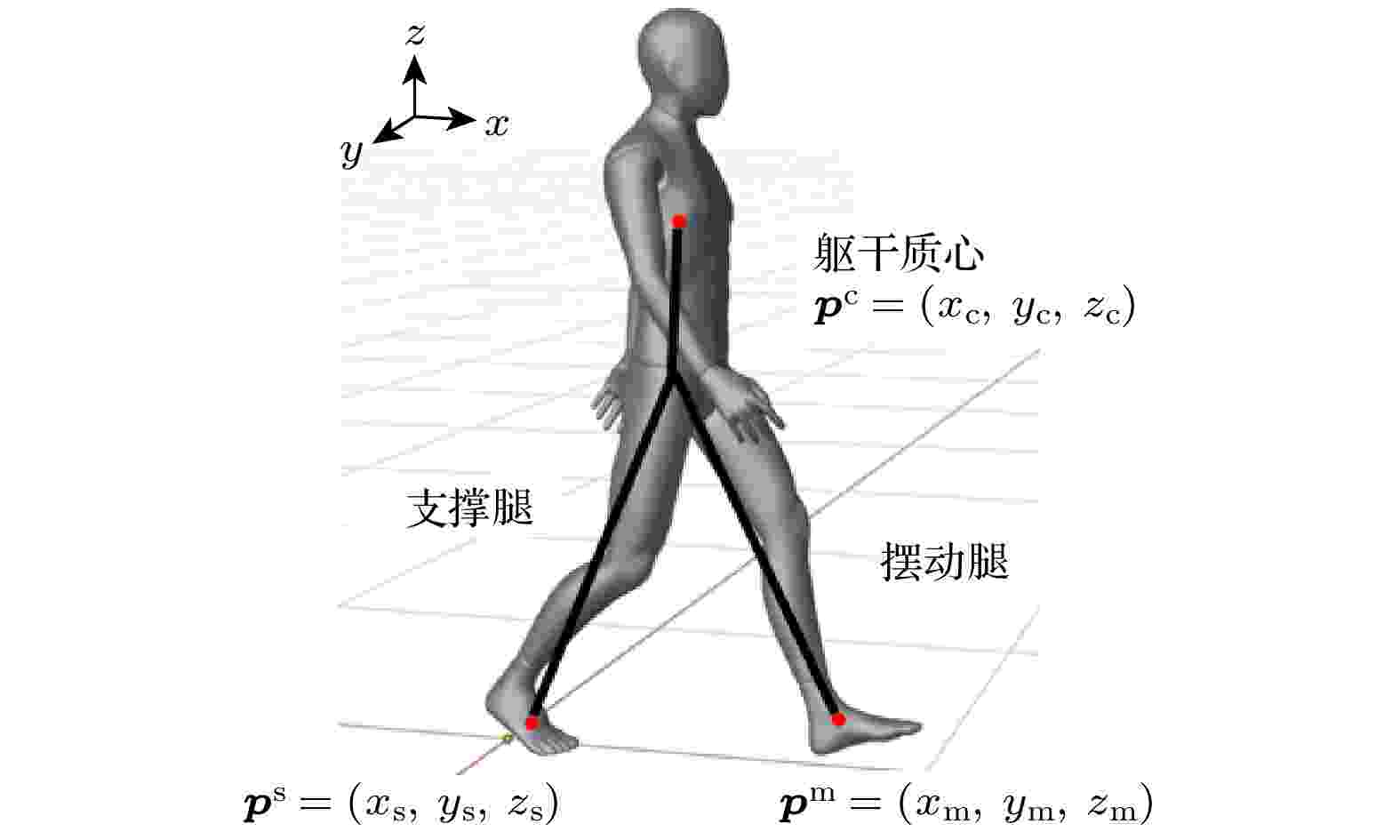

现有模型因忽略三维几何约束与动态交互效应, 难以准确模拟复杂楼梯场景下的群体行为. 本文提出一种双层运动模型, 通过分层建模方法融合三维元胞离散化空间、双足步态动力学及接触力扰动分析. 模型将行人抽象为“双足一点”多节点系统, 构建上层质心运动空间与下层双足支撑平面. 模型下层基于元胞路径规划约束跨步运动, 并设计准同步状态切换机制保障群体时空一致性; 上层采用几何检测算法识别行人物理接触, 结合碰撞动力学模型, 量化接触冲突对行人稳定性的影响. 仿真实验表明, 模型能够有效模拟行人上下楼运动轨迹、动态平衡维持机制及失稳事件演化过程. 研究采用稳定裕度评估行人间接触力的扰动效应, 揭示了密度对失稳风险的正向影响, 为楼梯场景下的安全评估与疏散优化提供了高效仿真工具.

2025, 74 (14): 140301.

doi: 10.7498/aps.74.20250302

摘要 +

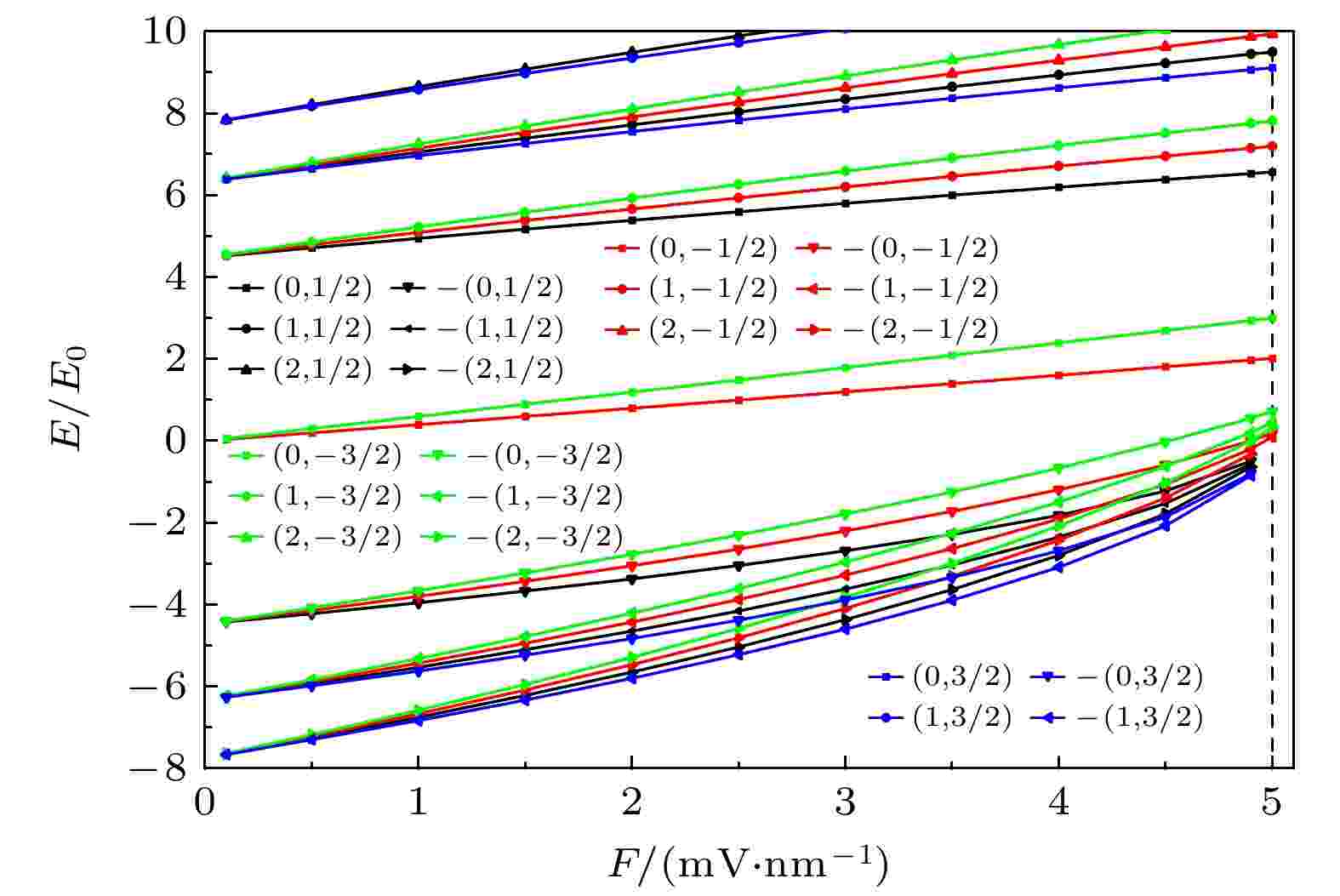

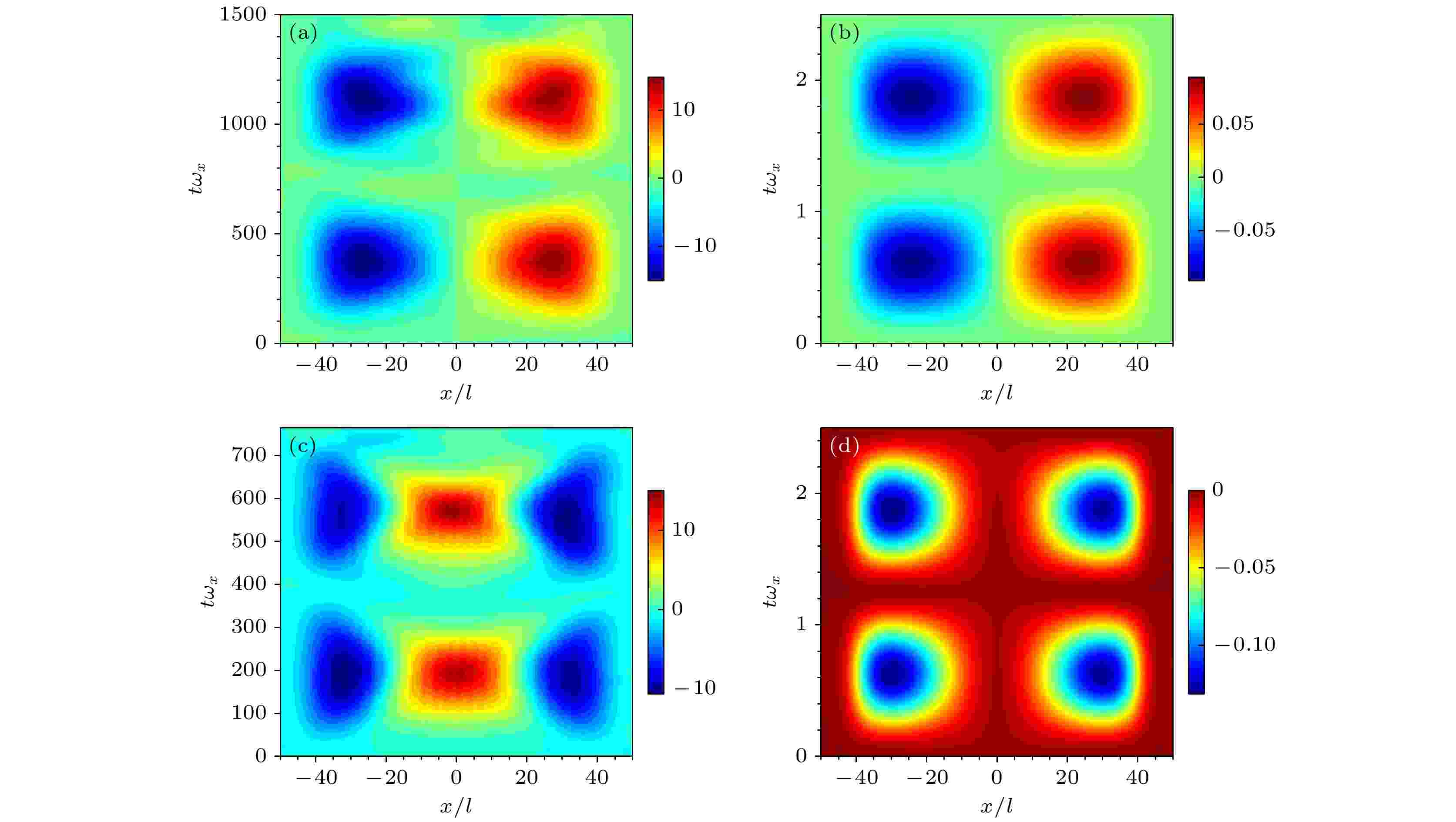

随着石墨烯等二维材料的发现, 相对论二维Dirac方程越来越受到研究者们的关注, 准确求解电磁场中的Dirac方程是研究和调控Dirac电子量子状态的基础. 通过将分区级数方法应用到Dirac方程中并对该方程在正则区、泰勒区和非正则区进行级数展开, Dirac电子束缚态的普适性判据被推导出来, 束缚态的能级和波函数被计算出来. 用该方法计算有质量Dirac电子在库仑电势下(相对论二维类氢原子)的能级和波函数并与解析解进行比较, 结果表明该方法具有非常高的准确性. 对均匀磁场和线性电势下Dirac电子态的计算结果表明, 该方法对于复杂电磁场中Dirac方程的求解具有普遍的适用性. 用该方法研究了均匀磁场B和线性电势V = Fr下Dirac电子束缚态随着电势强度的变化, 负能态的能级序列变化被观察到, 在临界处F = 0.5B, 正能态的束缚态仍然存在, 而只有能量超过0的少数负能态的束缚态才存在. 该方法提供了求解Dirac方程的有效工具并丰富了人们对相对论量子力学的认识.

编辑推荐

2025, 74 (14): 140302.

doi: 10.7498/aps.74.20250268

摘要 +

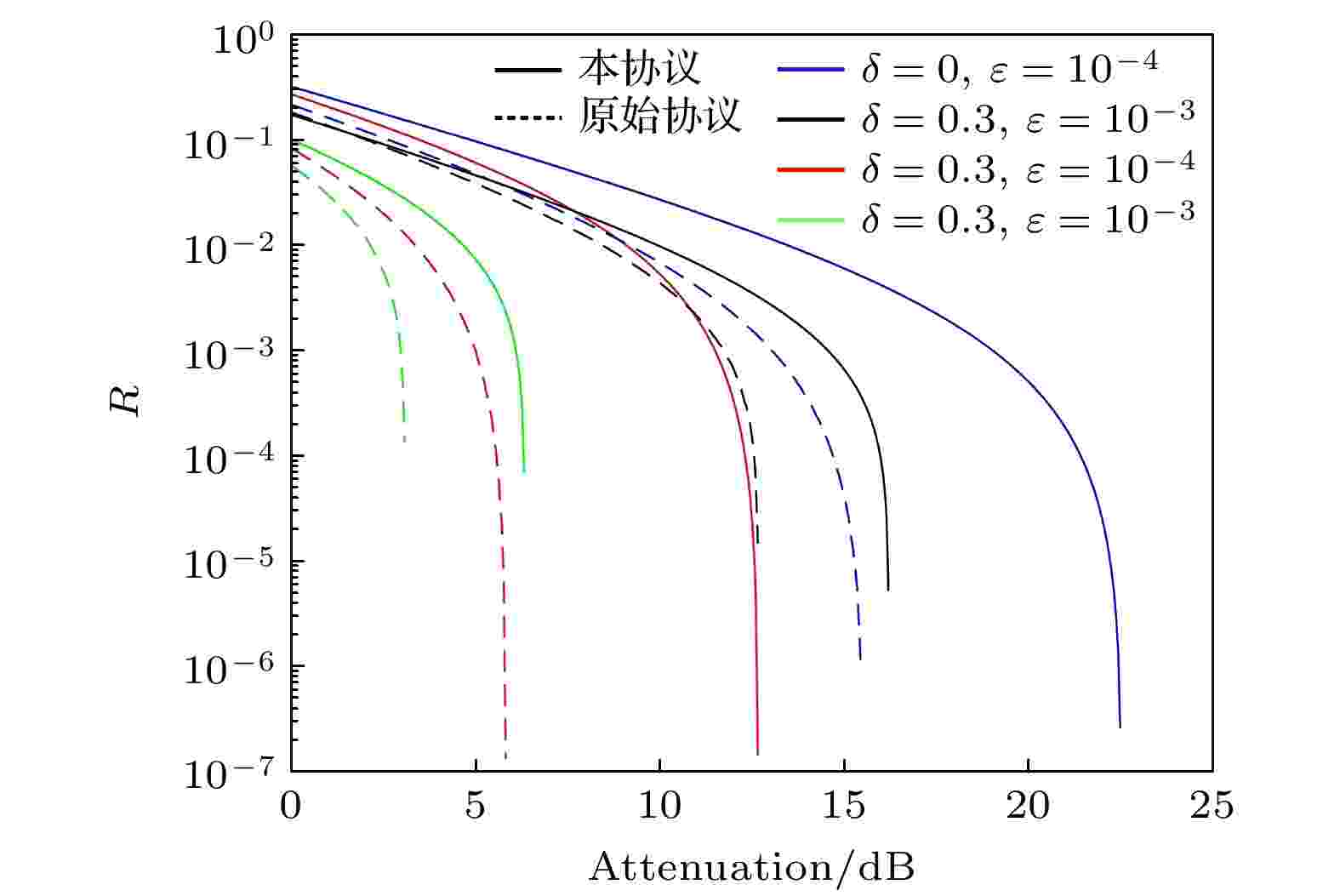

量子密钥分发为远程安全通信提供了理论保障, 但现有的关联源量子密钥分发协议在处理源关联性时容忍能力较弱, 导致密钥率低、传输距离短, 限制了其应用. 本文提出了一种改进的关联源量子密钥分发协议, 摒弃传统的基于损耗容忍的安全性分析, 转而采用标准BB84协议进行安全性分析. 通过对比不同参数下的性能, 结果表明, 改进协议在密钥率和传输距离上具有显著提升, 展示了更强的应用潜力.

编辑推荐

2025, 74 (14): 140303.

doi: 10.7498/aps.74.20250458

摘要 +

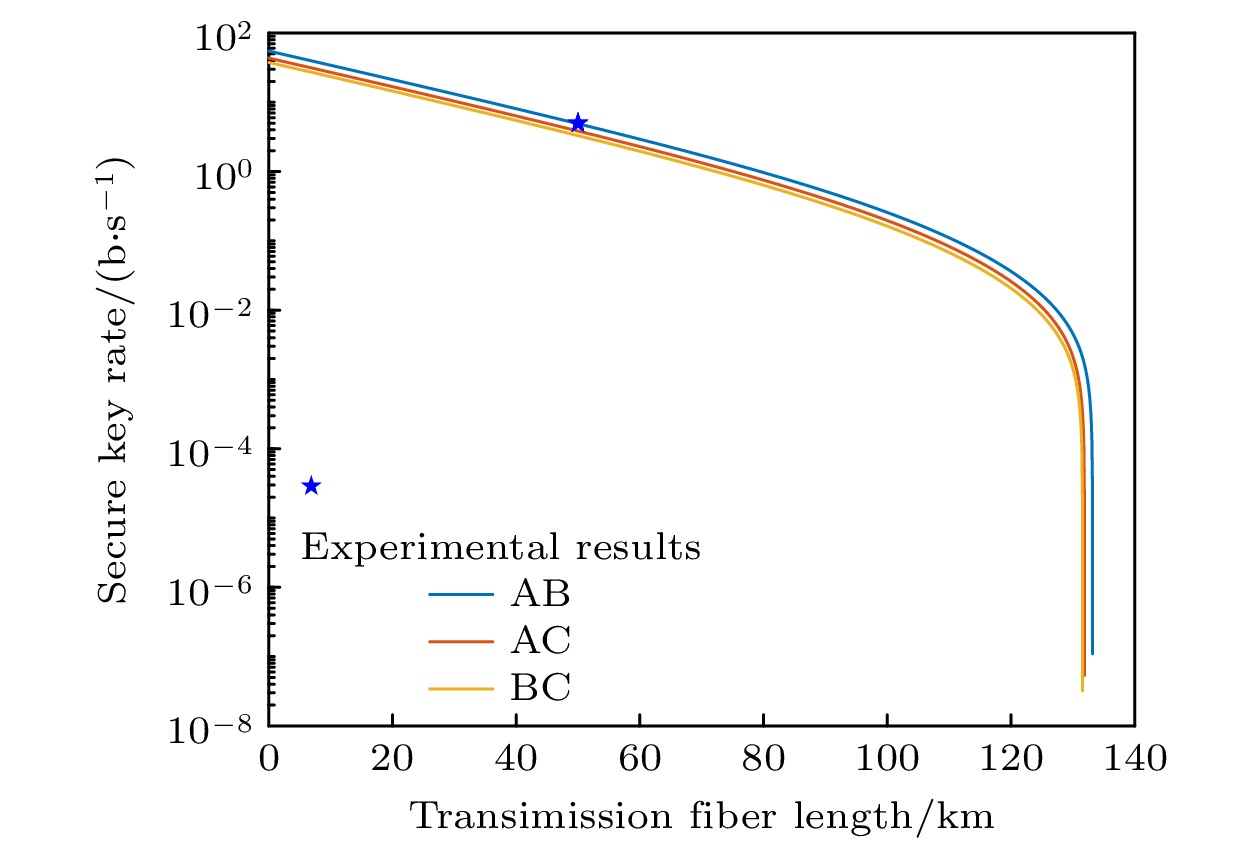

超纠缠作为一种多自由度上的高维量子纠缠现象, 在量子通信、量子计算和高维量子态操控中发挥着关键作用. 与单一自由度纠缠态不同, 超纠缠态在偏振、路径、轨道角动量等多个自由度上同时建立纠缠关系, 通过纠缠操控分发技术, 可以构建出高维量子信息网络. 基于此, 本文构建了一个超纠缠的全连接量子网络, 通过周期极化薄膜铌酸锂(PPLN)波导级联二次谐波产生和自发参量下转换过程实现偏振和time-bin自由度的超纠缠, 并使用密集波分复用(DWDM)技术, 将超纠缠态复用到单模光纤中传输给终端用户. 使用Franson-type干涉和双光子符合测量技术对纠缠态的质量进行表征, 同时对偏振纠缠态进行了量子态层析, 并利用纠缠分发技术在网络中实现长距离分发及量子密钥传输. 实验结果表明, 偏振纠缠和time-bin纠缠的双光子干涉对比度均大于95%, 并且在经过100 km纠缠分发后, 两种自由度的量子态保真度依旧高于88%, 证明了该网络具有高质量的超纠缠, 并且可以实现远距离的纠缠分发. 本文的方法为构建支持量子隐形传态、超密集编码等量子任务的大规模超纠缠的量子网络提供了一种新的方案.

编辑推荐

2025, 74 (14): 140701.

doi: 10.7498/aps.74.20250212

摘要 +

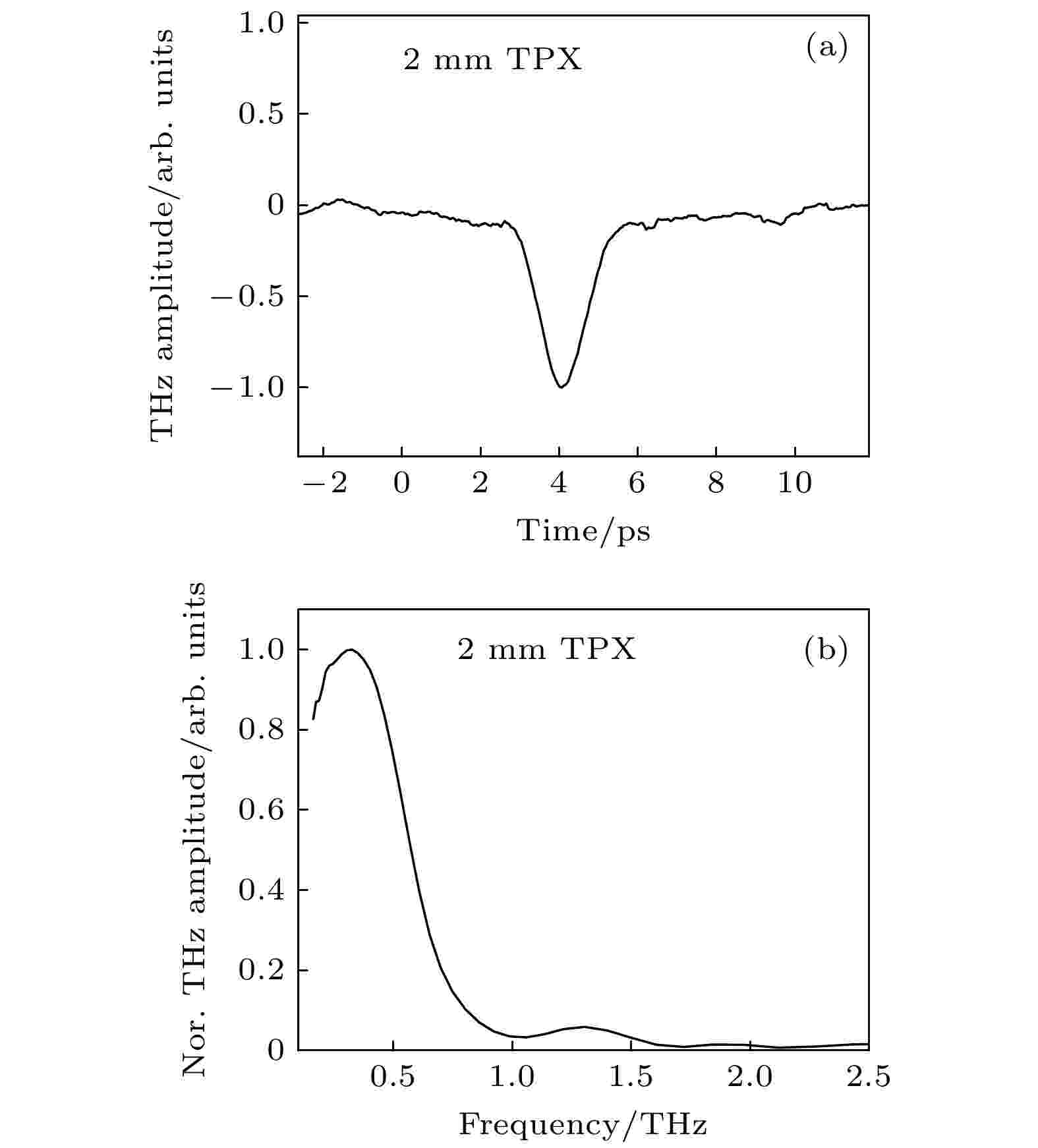

飞秒激光激发的太赫兹波在很多领域得到了广泛的应用. 本文演示了一种新的太赫兹辐射产生方式, 利用飞秒激光与透明固体介质作用产生的红外超连续辐射(>1 μm)泵浦太赫兹电光晶体, 产生了单周期、低频、宽带的太赫兹辐射. 飞秒激光电离介质过程会同时产生红外超连续辐射和太赫兹辐射, 如果产生的红外超连续辐射和太赫兹辐射一同进入电光晶体, 那么红外超连续辐射的存在会干扰原有太赫兹辐射的探测. 但通过窄带滤光片过滤出红外超连续辐射的特定成分, 可以用来测量电光晶体在红外波段的响应特征, 这为电光晶体的红外响应研究提供了新的思路.

2025, 74 (14): 140702.

doi: 10.7498/aps.74.20250369

摘要 +

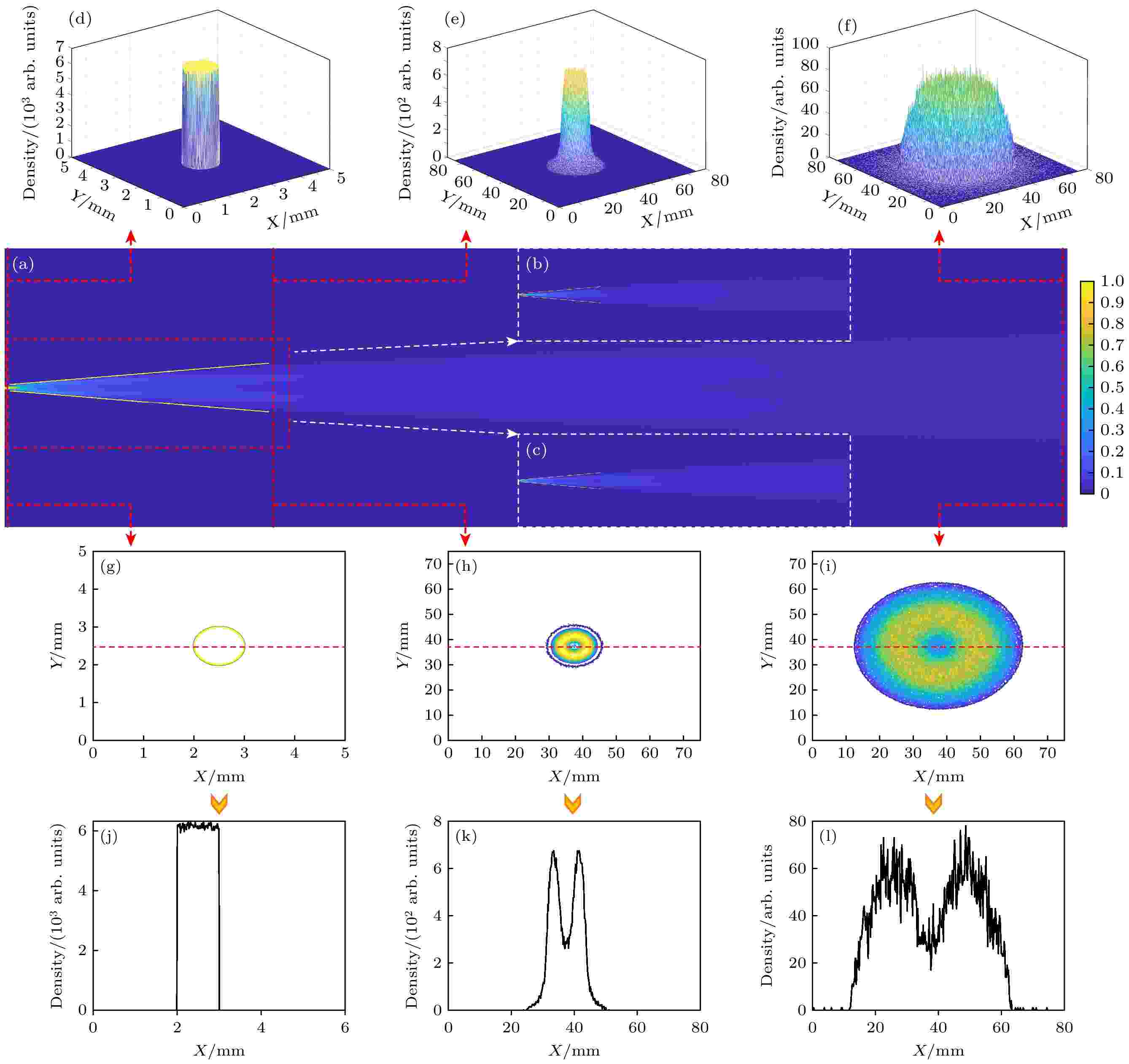

高能量密度物理实验诊断中, 采用晶体谱仪等X射线分光元件可实现靶物质中心区温度和密度等参数的高谱线分辨要求, 通过优化靶点光源到探测器间的光输运效率, 可极大地提升在低光源发射度下实验诊断精度. 本文介绍了一种大口径锥型玻璃管的X光传输部件, 构建了对应的数学模型, 基于光线追迹法, 用MATLAB软件对其X射线的传输图像进行了数值模拟. 结果显示: 新设计的大口径锥型玻璃管传输部件对面型误差要求较低, 其焦斑范围可控; 可以有效提升光源的利用率, 其平均增益约为3.1. 另外, 本文还介绍了该大口径锥型玻璃管传输部件系统性的性能模拟和分析结果, 为实验室高能量密度物理研究中的低发射度X射线诊断技术升级提供了新的思路和参考.

基本粒子物理学与场

2025, 74 (14): 141201.

doi: 10.7498/aps.74.20250448

摘要 +

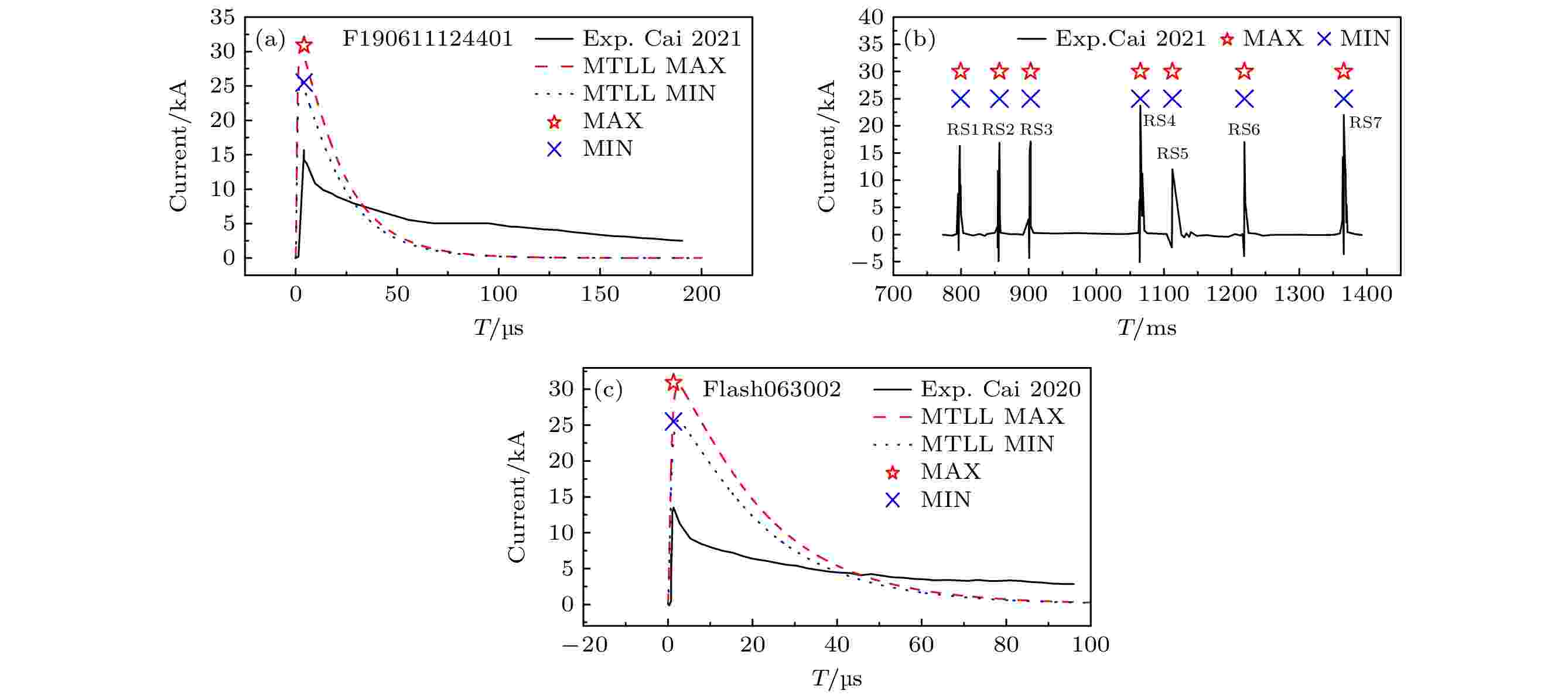

利用无狭缝摄谱技术获取了中国广东一次人工触发闪电通道等离子体的光谱. 基于光谱诊断方法确定了该触发闪电通道电流的最大值与最小值分别为30.9 kA和25.6 kA, 并采用线性电流衰减传输线模型(modified transmission line with linear current decay, MTLL)对电流进行了模拟. 在此基础上, 采用时域有限差分方法(finite-difference time-domain, FDTD)和传输线模型研究了不同距离处的电场分布特征, 并对58 m处产生的电场进行了比较. 结果发现: 当回击速度取1.3×108 m/s时, 辐射电场与实验垂直电场偏差较大, 但与FDTD方法模拟的垂直电场符合一致. 进一步, 采用FDTD方法、偶极子方法、电荷-磁场极限估算法研究了58 m, 90 m, 1.6 km的磁场分布. 与实验数据比较发现: 不同计算方法与实验值在58 m和90 m处有一定差异, 但在1.6 km处符合一致.

核物理学

2025, 74 (14): 142101.

doi: 10.7498/aps.74.20250451

摘要 +

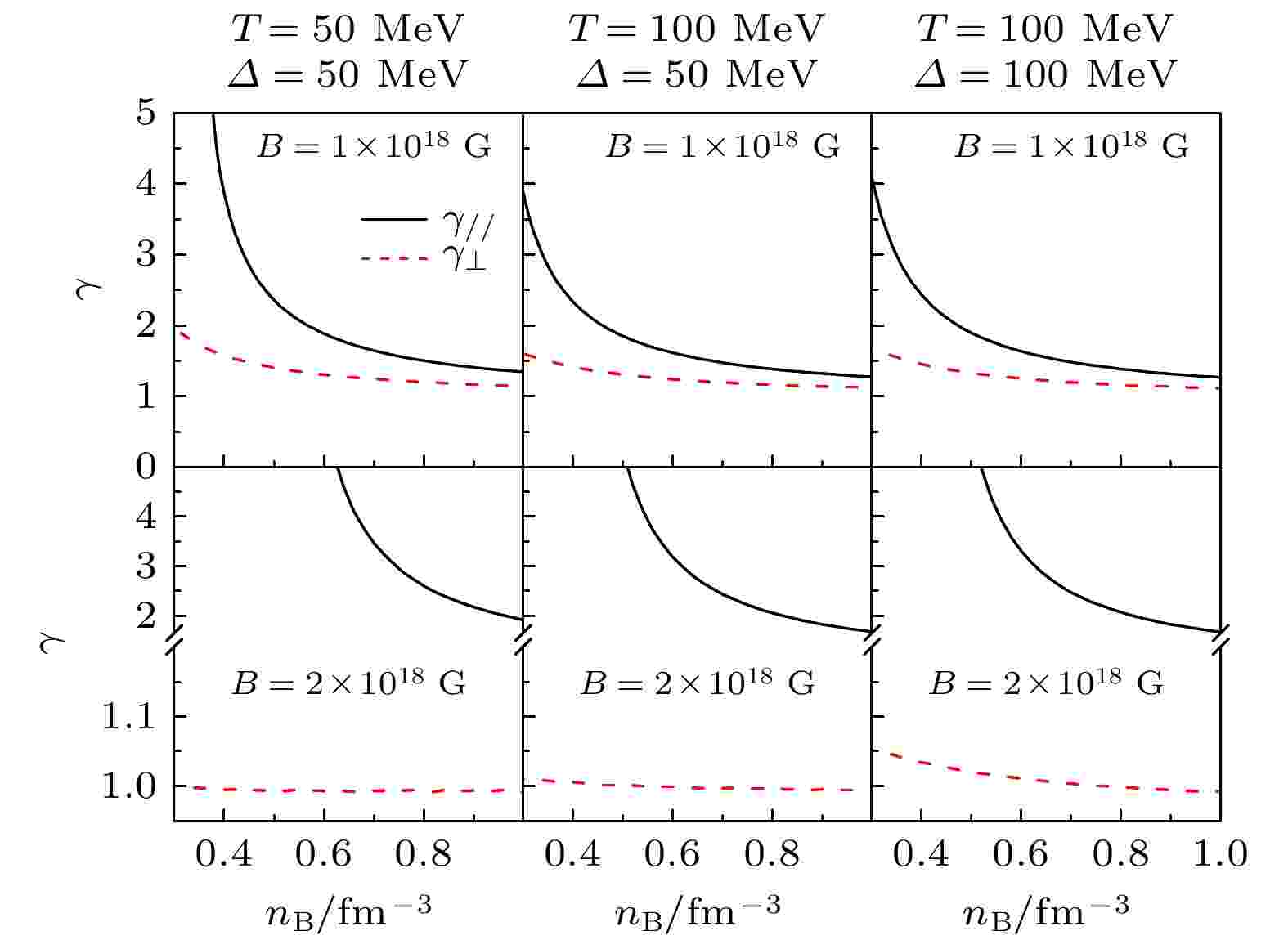

基于准粒子模型对强磁场和有限温度下色味锁夸克物质与色味锁磁星的性质进行了讨论. 发现色味锁夸克物质的每核子自由能、有效质量、每核子熵等物理量受磁场、温度、能隙常数的影响较大, 并且强磁场、有限温度环境中色味锁夸克物质的压强会产生各向异性. 进一步研究了不同等熵阶段下的色味锁磁星的性质, 发现色味锁磁星的质量、半径等性质与磁星内部的磁场强度分布、磁场方向分布紧密相关, 磁星内部温度会随着每核子熵的增加而增大. 结论还表明色味锁夸克物质的多方指数会随着色味锁夸克星质量的增大而减少.

原子和分子物理学

2025, 74 (14): 143101.

doi: 10.7498/aps.74.20250324

摘要 +

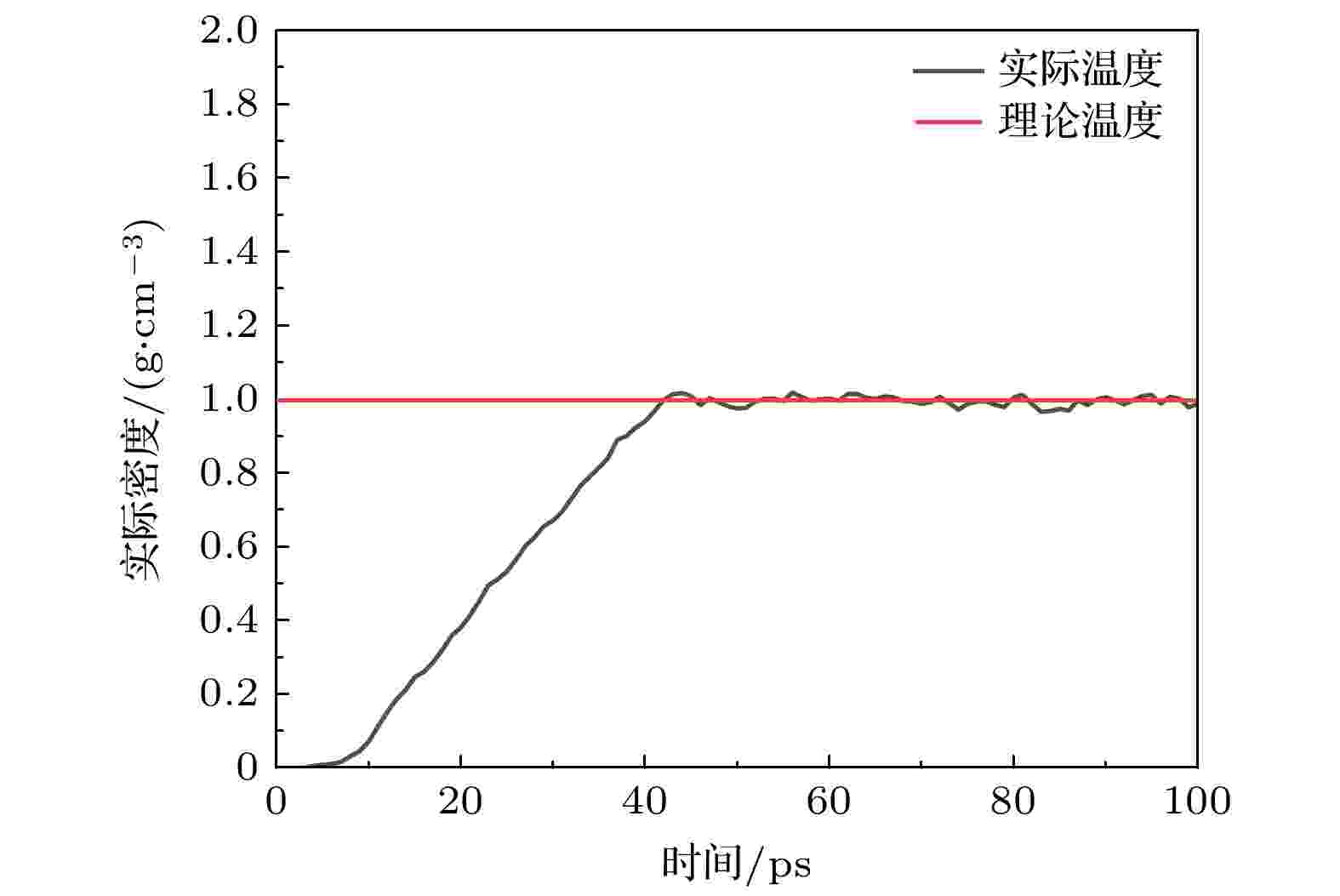

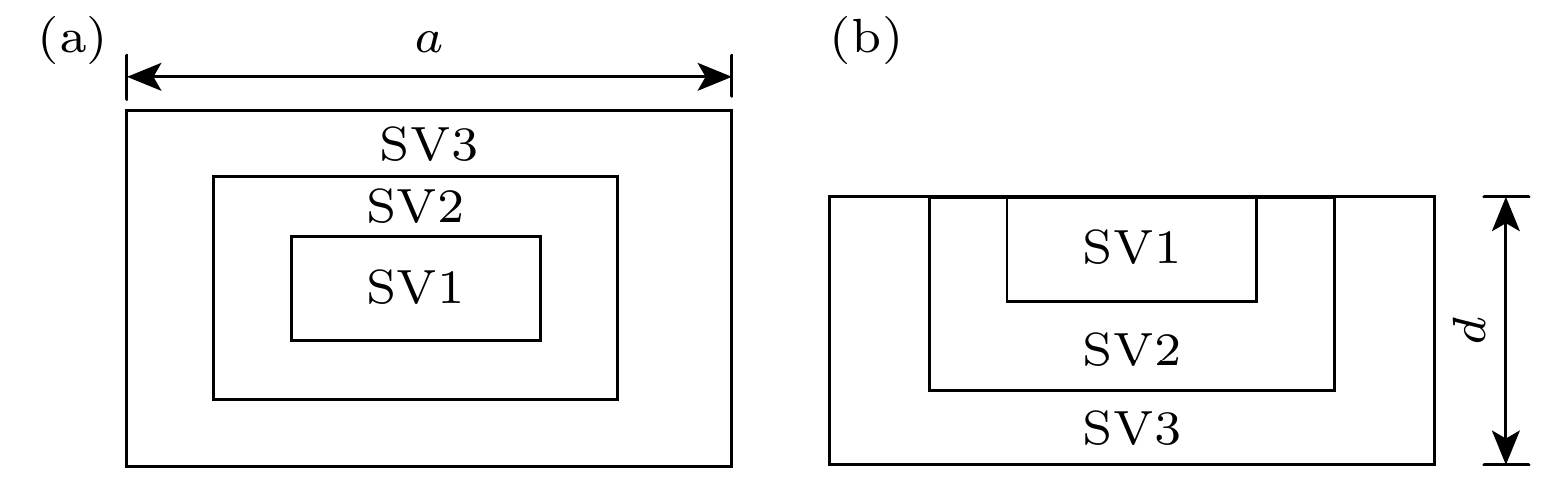

水蒸气凝结是自然界中一种普遍存在的物理现象, 在各类工业生产过程中扮演着重要的角色. 因此, 针对水蒸气凝结过程的调控机制, 近年来受到学者们广泛关注. 本文采用分子动力学模拟方法以铜表面为研究对象, 构建二级微结构模型进行水蒸气凝结行为的研究, 讨论了不同几何特性对凝结过程的影响. 发现随着柱宽度或柱高比的增大, 凝结量先增大后减小; 随着柱间距的增大凝结量随之减小; 第2级微结构形状对凝结能力的提升由强至弱依次为圆柱、矩形、圆台, 第1级微结构形状对凝结能力的提升由强至弱依次为矩形、圆柱、圆台; 水蒸气凝结受第1和第2级微结构的共同影响.

电磁学、光学、声学、传热学、经典力学和流体动力学

编辑推荐

2025, 74 (14): 144101.

doi: 10.7498/aps.74.20250130

摘要 +

电介质激光加速器作为一种微型加速器, 其结构设计直接影响加速粒子束的能量增益和束流品质. 多数设计基于波长约1 μm的近红外激光驱动光源. 采用10倍波长的长波红外激光作为驱动光源, 有望在保持加速梯度的前提下获得更高束流品质. 受长距离加速限制, 相关波段下的结构设计仍较为缺失. 为此, 本研究提出一种基于深度学习技术的长波红外介电光栅加速器结构设计方法, 建立包含几何参数、材料性质、光场能量等多个参数的综合评估方法, 通过精准预测粒子能量增幅, 综合提取最优粒子能量增幅对应的结构参数以实现结构设计. 结果表明, 本研究所设计的光栅加速器粒子能量增幅高达99.5 keV, 同比增长19.9%, 可实现100%的传输效率, 束斑半径14.5 μm, 加速的平均粒子束电流为20.4 fA, 比近红外光栅结构高出了6.9倍, 且粒子束亮度与近红外光栅结构相当. 本研究为长波红外高净增益介电光栅加速器的设计提供了潜在的技术路线, 同时为复杂光电器件结构设计提供一个新思路.

编辑推荐

2025, 74 (14): 144201.

doi: 10.7498/aps.74.20250485

摘要 +

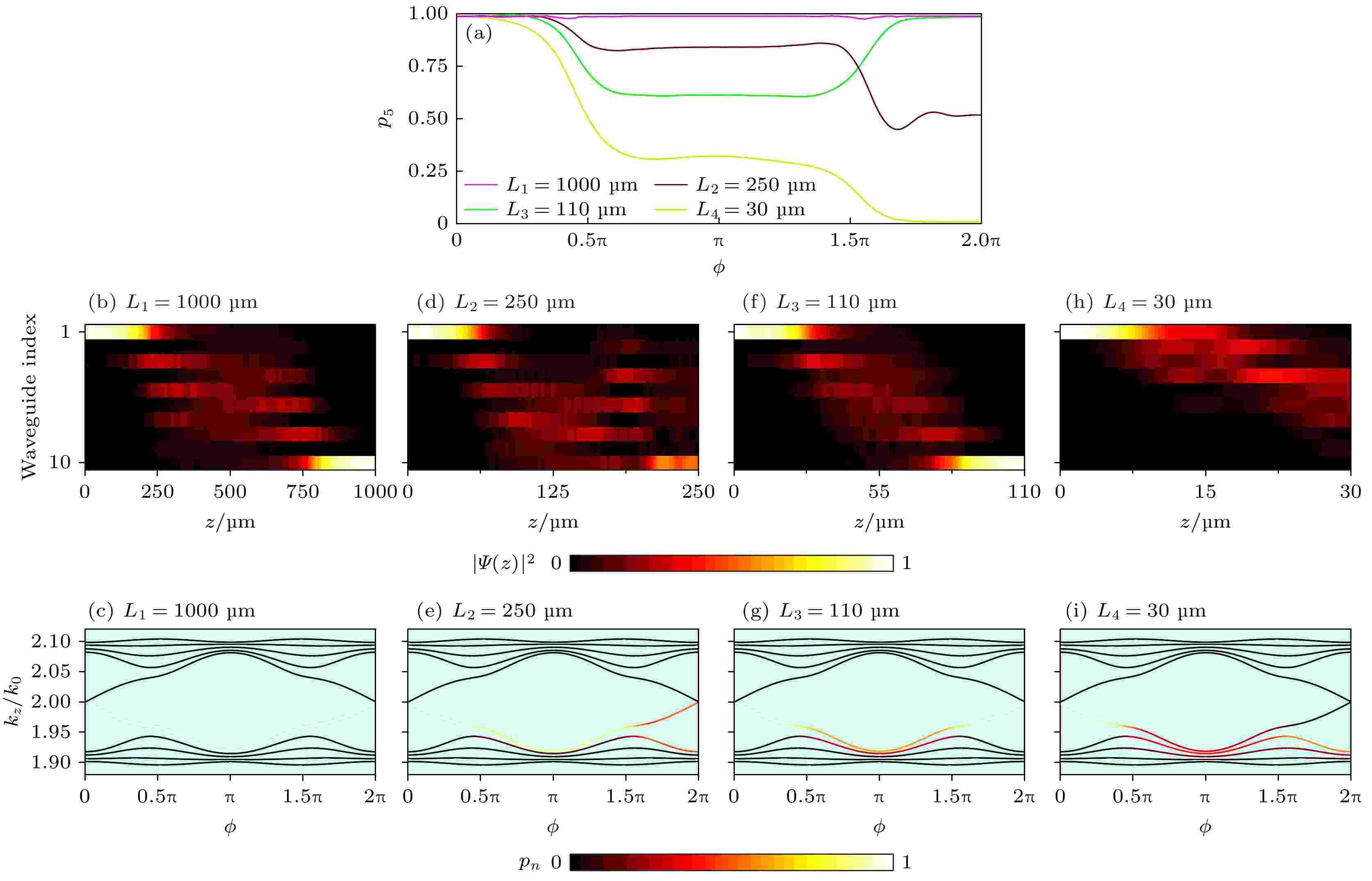

拓扑泵浦模型可以在光学波导阵列体系中调控光场, 有望实现高抗干扰能力的片上光子器件. 本文从Rice-Mele拓扑泵浦模型出发, 分析了当系统绝热演化条件随结构长度缩短被破坏后的光场演化过程, 利用能带理论研究了其物理本质. 发现受绝热属性调控, 在特定参数下光场模式会经历非绝热演化但最终以边界态输出. 该演化结果与绝热演化一致, 可被称为等效绝热演化过程, 后利用微扰理论证明了该特殊现象的物理本质是能带干涉. 同时表明了绝热属性可以有效调控系统演化末态与边界态的一致程度, 实现完全一致或完全相异的两种输出结果. 该工作补充了拓扑泵浦非绝热演化的理论分析方法, 拓展了拓扑泵浦模型的光场调控能力, 可以作为光学波导阵列体系的基础设计理论, 有望设计高抗干扰且小型化的片上光子器件.

2025, 74 (14): 144202.

doi: 10.7498/aps.74.20250395

摘要 +

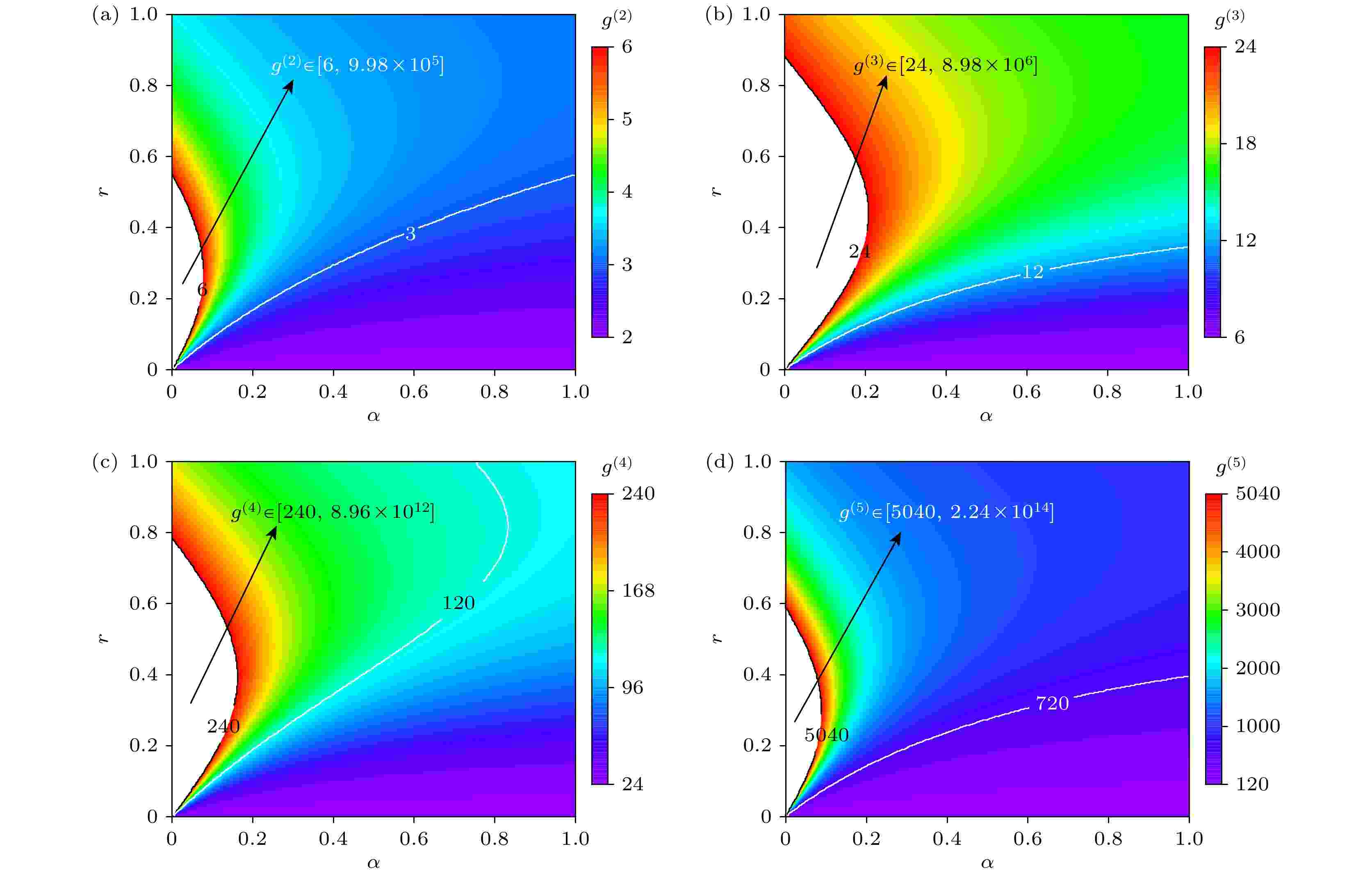

光场的聚束和反聚束效应反映了光子的时空关联性, 是判别量子统计经典性与非经典性的关键指标, 在量子信息处理和精密测量中发挥着重要作用. 本文基于多级联Hanbury Brown-Twiss单光子探测方案研究了压缩热态与压缩数态光场全时延高阶相干函数$ {g^{(n)}} $的超聚束与反聚束效应. 分析了不同压缩参数$ r $、平均光子数$ \alpha $和压缩光子数$ n $条件下, 压缩热态与压缩数态光场的高阶相干性, 结果表明压缩热态光场具有显著的超聚束效应, 最大超聚束值为$ {g^{({5})}} $= 2.24 × 1014; 而压缩数态光场呈明显的反聚束特性, 最小反聚束值为$ {g^{({5})}} = $$ 9.39 \times 10^{-6}$. 并考虑实验条件下背景噪声$\gamma $和探测效率$\eta $的影响, 在探测效率较低、背景噪声较大的情况下, 平均光子数$ \alpha $较小的压缩热态光场仍可保持良好的超聚束特性, 当平均光子数$ \alpha= 0.5 $ 时, 通过调控压缩度$ S $, 最大超聚束值为$ {g^{({4})}}= 42.60 $. 另外, 通过调控压缩数态光场的压缩光子数$ n $和压缩度$ S $, 可实现高阶相干函数从反聚束到超聚束效应的连续大范围变化, 且其高阶相干度对环境噪声与探测效率有较强的鲁棒性. 进而研究了压缩热态光场在全时延条件下, 尤其是在相干时间范围内的高阶相干函数的变化特性, 其高阶相干度$ {g^{(n)}} $显著高于经典热态光场. 上述研究结果表明, 压缩热态光场的高阶光子超聚束特性, 及压缩数态光场的高阶相干度大范围连续可调性, 有助于高效量子态的制备调控与高分辨量子成像.

2025, 74 (14): 144203.

doi: 10.7498/aps.74.20250223

摘要 +

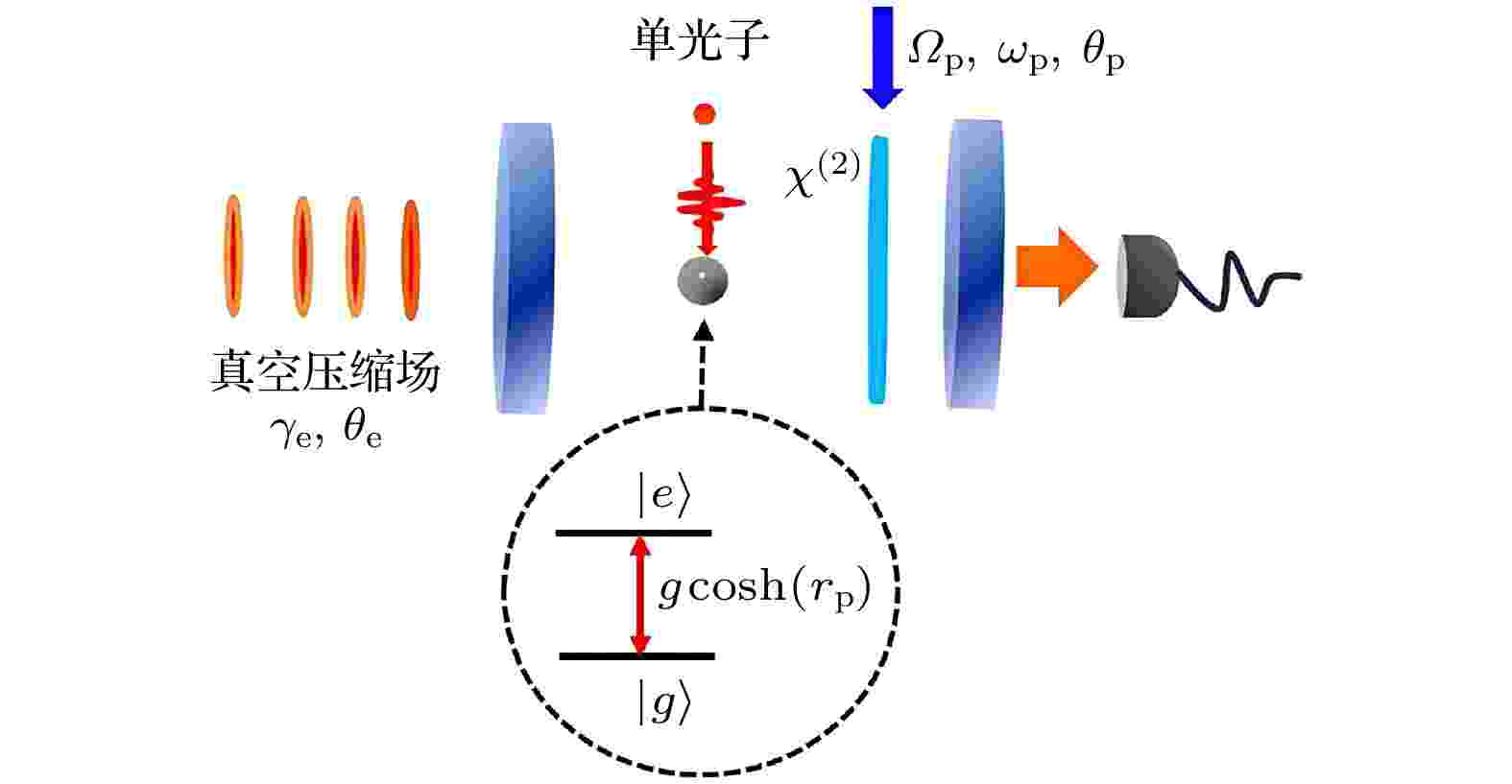

基于单光子激发的原子-腔系统, 通过光学参量放大过程对腔模进行压缩调控, 从而改变原子和腔模相互作用, 并以此探究腔模压缩对单光子辐射谱的影响. 研究结果表明, 光学参量放大过程对原子辐射谱线型具有明显影响, 但对光谱强度的影响较小. 相比之下, 该机制不仅影响了腔辐射谱线型, 还能显著增强光谱强度. 本研究可以提高腔中弱信号的探测能力, 为单光子的检测提供一种新思路.

2025, 74 (14): 144204.

doi: 10.7498/aps.74.20250247

摘要 +

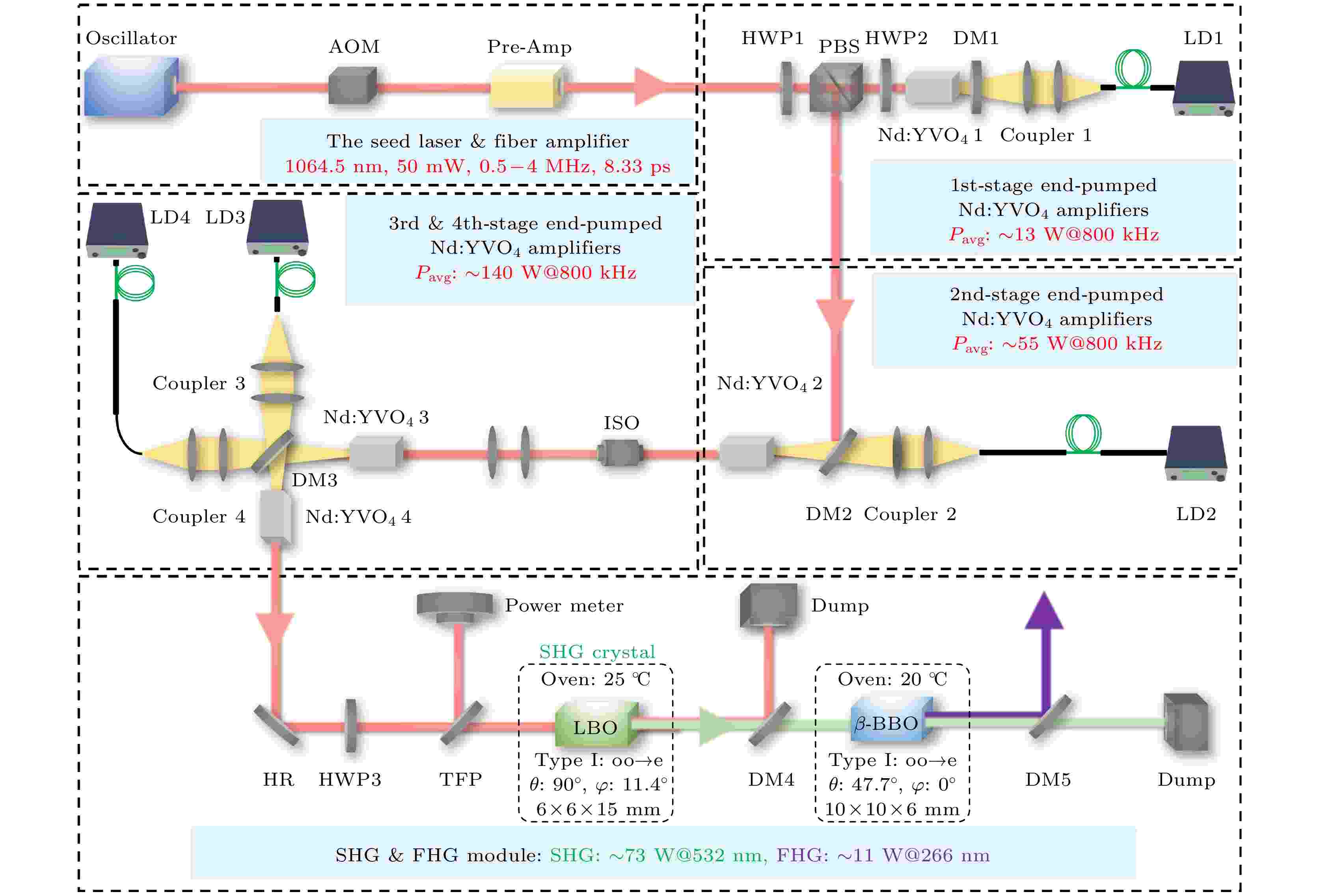

全固态高功率深紫外激光器具有光子能量高、脉冲宽度短和空间分辨率优异等优点, 在科学研究和先进制造等领域展现出重要的应用价值. 本文基于自主研发的全固态Nd:YVO4皮秒MOPA激光放大器(平均功率140 W、重复频率800 kHz、脉冲宽度8.33 ps), 开展了LBO和β-BBO晶体Ⅰ类相位匹配的腔外二倍频与四倍频研究. 双光子吸收是限制深紫外光功率进一步提升的关键因素, 通过研究高功率双波长激光在β-BBO晶体的透过率和温升, 发现高功率深紫外光在β-BBO晶体中存在较强的双光子吸收, 引发的热效应导致相位失配, 严重影响频率转换效率和输出稳定性. 为了进一步提高深紫外功率, 本文采用大尺寸光斑泵浦(光斑尺寸1.5 mm×1 mm) β-BBO晶体方案, 在泵浦峰值功率密度<1.11 GW/cm2的条件下, 有效地抑制了双光子吸收效应引起的热梯度, 实现了平均功率11 W的四倍频深紫外光输出, 单脉冲能量为13.75 μJ. 经过8 h运行, 功率抖动的均方根小于0.96%(@ 8 W). 该光源有望在超快精密加工和高次谐波产生等领域发挥重要作用.

2025, 74 (14): 144301.

doi: 10.7498/aps.74.20250419

摘要 +

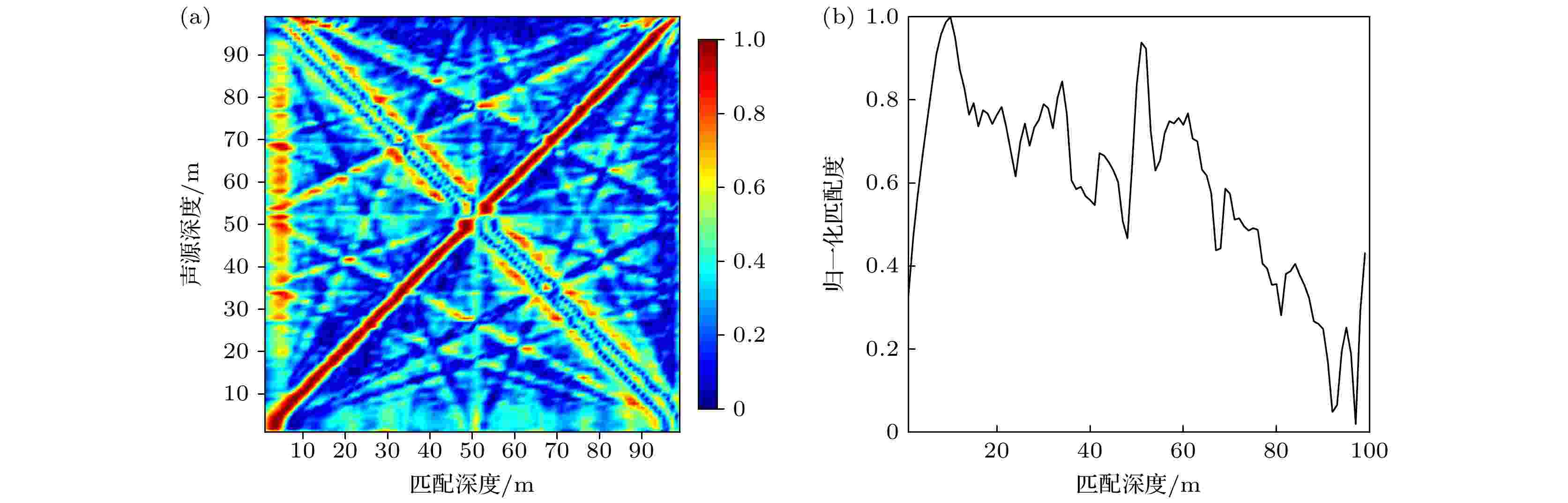

针对浅海波导中存在的底质参数失配造成水平阵难以正确获取目标深度的问题, 在未知底质参数条件下, 提出了一种基于简正波强度匹配的目标深度估计方法. 通过波数域波束形成技术估计波导中各阶简正波的水平波数和强度, 在简正波模态函数特征方程的基础上利用有限差分法对简正波模态函数进行反演, 计算估计和反演简正波强度之间的匹配度, 最终实现目标深度估计. 基于水平均匀线列阵的仿真结果表明, 所提的算法无需底质参数即可实现对浅海目标深度较为准确的估计. 同时分析了算法在不同的底质参数、阵列孔径、声源频率、信噪比和声速失配条件下的深度估计性能. 结果表明, 所提方法不受底质参数失配的影响, 同时对声速失配较为稳健, 在阵元数不少于128, 频带范围为50—150 Hz, 阵元信噪比大于–10 dB的条件下可对全海深目标深度进行有效估计. 最终利用南海浅海的海试数据对所提方法的可行性进行了验证.

2025, 74 (14): 144302.

doi: 10.7498/aps.74.20250353

摘要 +

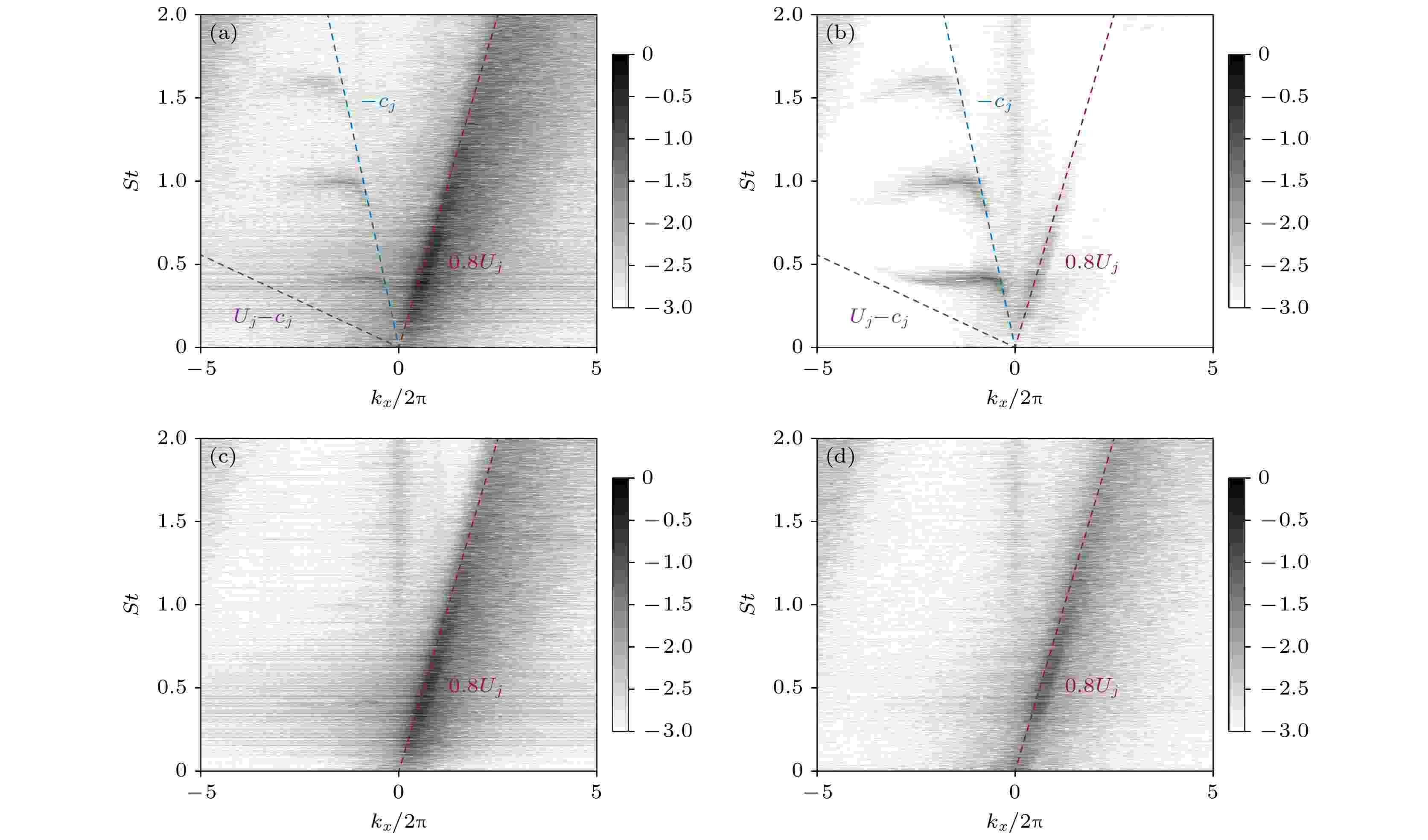

亚声速射流的流场中存在着动能、热能、声能等多种形式能量的输运与转化, 影响射流的稳定性和噪声辐射等特性, 准确认识射流中各模态能量的输运特性是发展高效降噪措施的重要基础. 基于拓展型亥姆霍兹分解流声分离方法, 发展了基于流声分离的脉动能量方程, 可有效地分离脉动能量及能流矢量中涡、熵、声及非线性模态的贡献, 为揭示流动近场的能量输运特性提供了分析工具. 将该方程应用于射流马赫数0.9的亚声速射流, 获得并分析了流声模态能量的空间分布特征和输运特性. 研究发现: 亚声速射流脉动能中的涡模态能量和熵模态能量分布于射流近场并向下游输运; 声模态能量在势核外向远场辐射, 在势核内则由束缚波携带传播至上游; 多模态非线性相互作用相关的能量集中于射流尾迹区内, 输运无显著方向性.

2025, 74 (14): 144303.

doi: 10.7498/aps.74.20250430

摘要 +

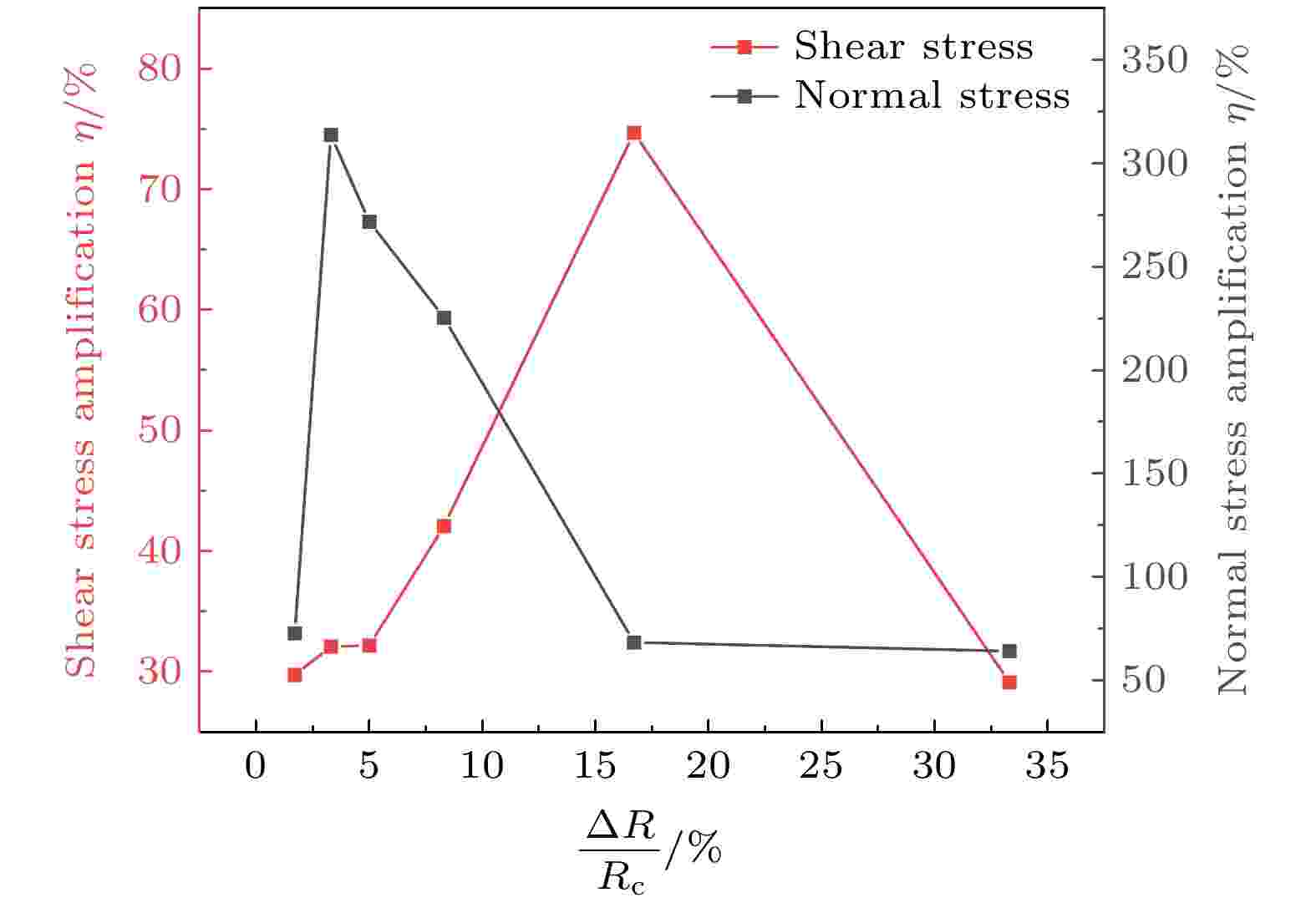

超声溶栓的核心机制源于空化气泡溃灭产生的瞬态冲击波与微射流对血栓结构的破坏作用. 尽管该效应已在实验与临床中被证实具备溶栓潜力, 但其疗效受限于空化作用能量传递效率低和损伤可控性差等问题, 其本质在于单气泡空蚀效应不足与多气泡协同作用规律不明确. 本研究通过构建气-液-固多物理场耦合模型来量化分析血栓附近空化气泡溃灭动力学特性, 流-固耦合部分引入结构阻尼项来表征血栓运动过程中的能量耗散; 在此基础上, 结合参数分析详细讨论了多气泡射流序列冲击作用下的协同效应, 其对应力累积的影响完全考虑了血栓的力学特性, 即结合实验确定的超-黏弹性血栓本构模型. 数值模拟表明射流冲击强度与血栓质量、超声振幅正相关, 与无量纲距离、超声频率、气泡初始半径负相关; 多气泡协同效应存在相对优化的半径分布范围, 通过射流序列匹配可使血栓内部正应力或剪应力获得显著增幅. 建议给出的协同空蚀效应预测方程为超声溶栓控制策略提供了理论依据.

封面文章

封面文章

2025, 74 (14): 144205.

doi: 10.7498/aps.74.20250526

摘要 +

拓扑边界态因在带隙中的鲁棒性和无损耗的传输特性备受关注, 但在复杂系统中实现其稳定激发仍是一个挑战. 本文提出了一种利用亚对称性保护的边界态与长程非互易耦合系数, 实现具有拓扑选择性的非厄米趋肤效应 (non-Hermitian skin effect, NHSE) 的方法. 该方法能够选择性地对平庸体态施加非厄米趋肤效应, 同时保持拓扑边界态不受影响, 从而实现拓扑模式与体态模式在空间上的有效分离, 并在能带密集的系统中实现鲁棒的边界态激发. 此外, 本文将该模型扩展到二维体系, 实现了角态与体态模式的有效分离. 通过紧束缚模型进行理论预测, 分析了该模型中非厄米效应对能谱和趋肤性质的调控机制, 并利用有限元仿真在光学耦合环中验证了这一机制的可行性, 研究了非厄米趋肤效应的本征态特性, 并实现了拓扑态的鲁棒激发. 该机制将非厄米物理与拓扑光子学相结合, 为提升光子系统中信号的稳定性提供了新的思路与方向.

气体、等离子体和放电物理

编辑推荐

2025, 74 (14): 145101.

doi: 10.7498/aps.74.20250376

摘要 +

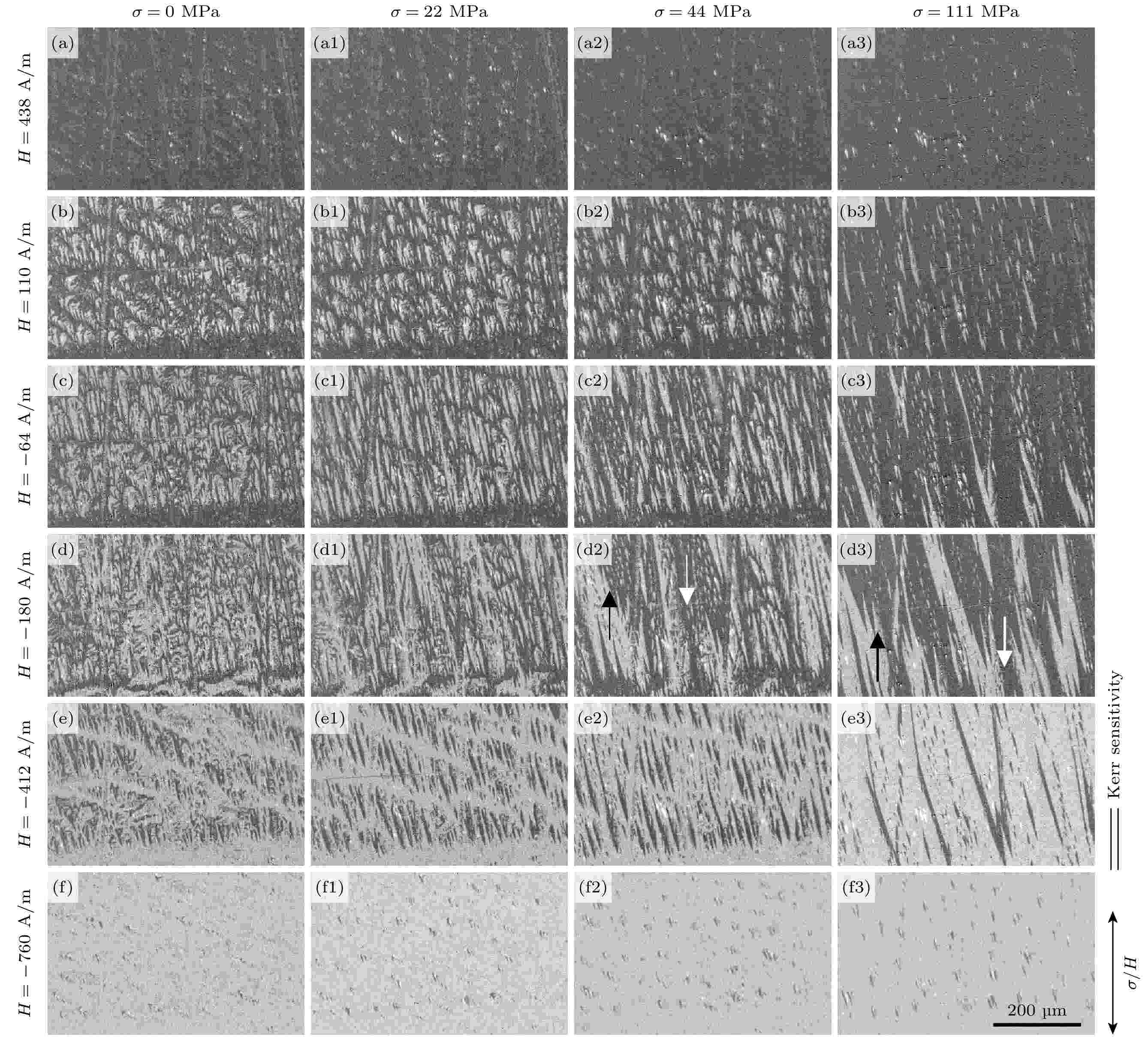

宏微观磁响应广泛应用于磁性材料应力无损检测中, 其主要原理是磁畴在应力作用下其磁畴模式和磁畴动态行为会发生变化. 多场耦合作用下的磁畴演变规律是研发新型磁性无损检测技术的关键. 本文基于磁光克尔成像和磁声发射检测系统, 探究了应力对多晶材料微观磁畴和宏观磁声发射信号的影响规律. 从宏观上, 推导了磁声发射信号和应力之间的映射关系模型, 并通过实验验证了该模型的准确性. 从微观上, 研究了应力场和晶界对磁畴模式的影响规律, 建立了附加磁畴的占比和应力之间的映射关系. 最后, 从反磁化过程中附加磁畴形核和附加磁畴随应力的变化规律揭示了畴壁动力学特性和磁声发射信号之间的内在关联. 研究结果表明, 磁弹性效应导致了附加磁畴和90°磁畴的减少, 使得磁声发射信号减弱. 本文的力-磁声模型和应力对磁畴运动特性的变化规律揭示了基于磁声发射方法的铁磁材料应力检测机理, 同时也为发展力-磁-声耦合模型、磁无损检测技术提供了理论基础.

编辑推荐

2025, 74 (14): 145201.

doi: 10.7498/aps.74.20250244

摘要 +

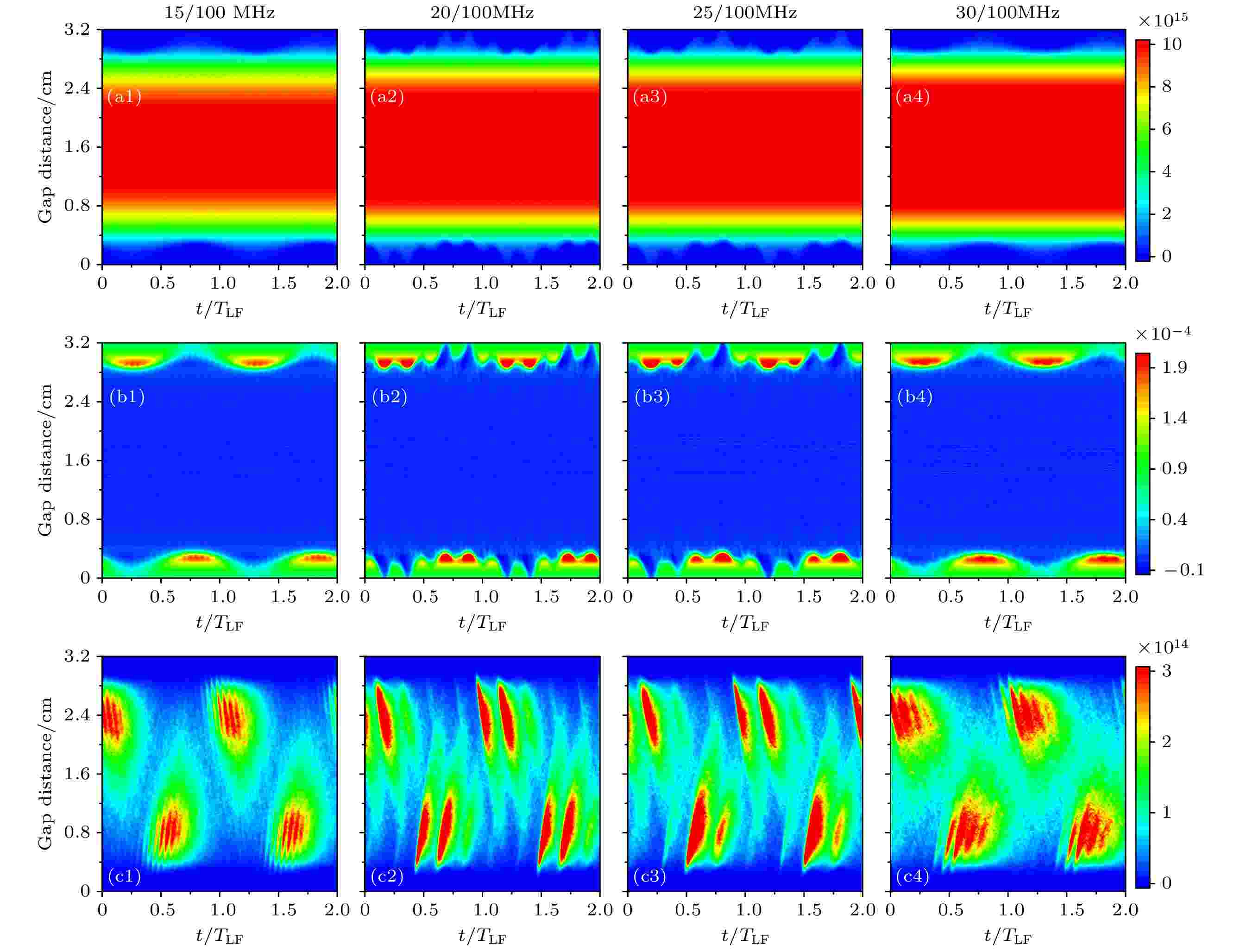

近年来, 双频容性耦合等离子体放电技术在先进材料加工领域展现出显著优势. 本文通过一维粒子模拟/蒙特卡罗碰撞(PIC/MCC)模拟方法, 引入外加磁场, 研究了在双频(20/100 MHz)双极容性耦合等离子体放电中, 低频频率对双频容性耦合氩/甲烷等离子体放电特性的影响. 模拟结果表明, 在高频频率为低频频率的整数倍时, 高频与低频叠加显著, 鞘层振荡更明显. 随着低频频率的增大, 电子密度、电荷密度、高能电子密度以及电子加热率都随之增大, 其中电子密度随低频频率增大达14%. 鞘层附近的电子温度随低频频率的增大出现下降趋势, 大约下降12%. 电子能量概率分布(EEPF)表现为双麦克斯韦分布, 且当低频频率增大时, 低能电子和高能电子的布居数都增多, 同时讨论了低频频率的增大对各种离子的密度的影响, 以及到达极板处的$ {\text{CH}}_{4}^{+} $, $ {\text{CH}}_{3}^{+} $粒子的角度与能量的变化分布.

2025, 74 (14): 145202.

doi: 10.7498/aps.74.20250113

摘要 +

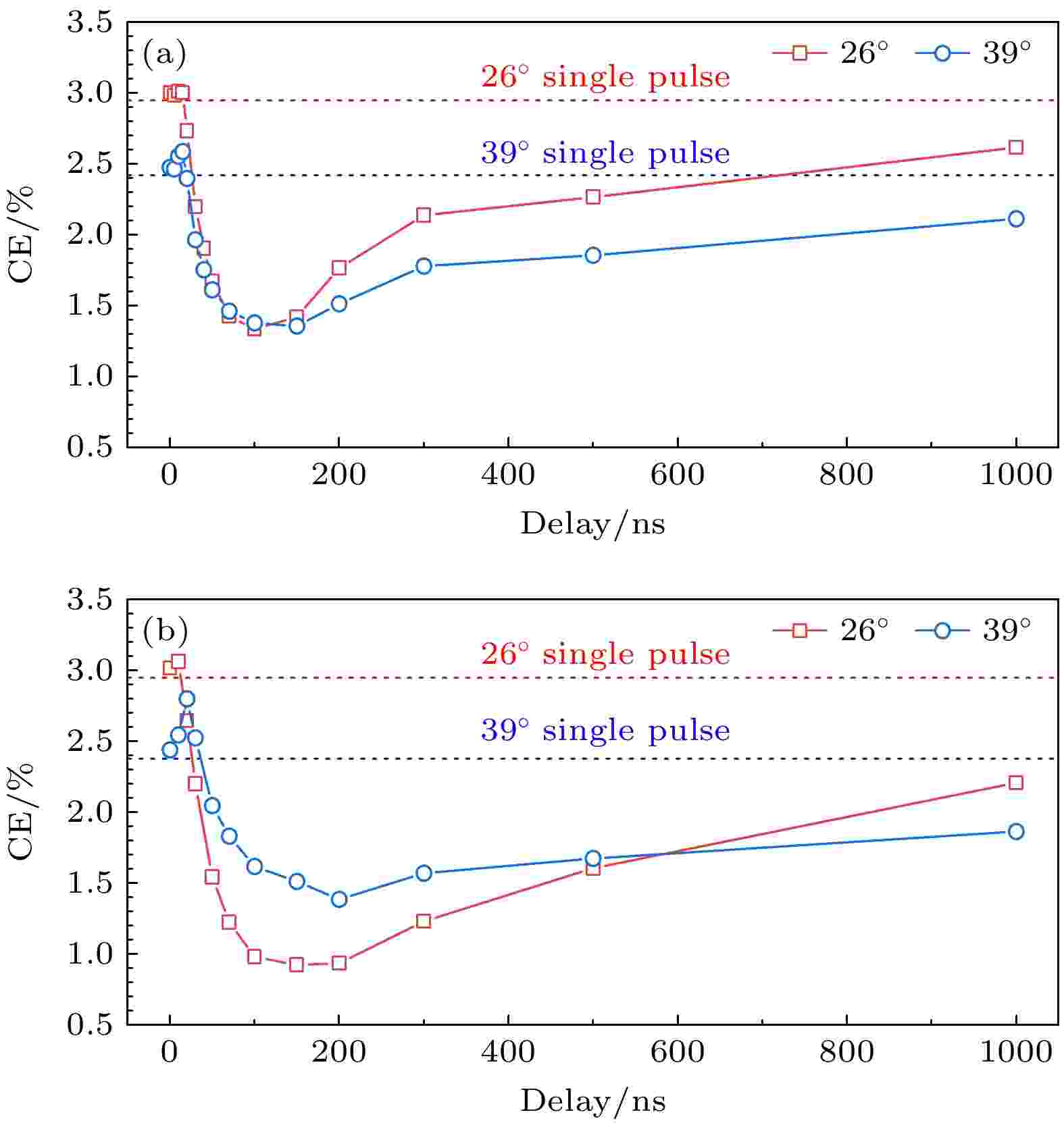

激光-等离子体极紫外 (LPP-EUV) 光源是先进光刻系统中的核心子系统之一. 近年来, 固体激光逐渐成为新一代LPP-EUV光源的候选驱动激光方案. 然而, 由于工作波长较短, 固体激光具有较高的等离子体临界密度和光厚, 导致激光-极紫外光能量转换效率(CE)较低. 针对这一问题, 本工作提出采用波长为0.532 μm的预脉冲激光对等离子体密度进行调制, 对预脉冲和波长为1.064 μm的Nd:YAG驱动激光(主脉冲)在不同延时下与Sn靶作用的辐射特性进行了测量. 实验结果证明, 0.532 μm预脉冲对Nd:YAG驱动激光在26°和39°上CE的提升分别达到4%和18%; 实现了极紫外光能量角分布的有效调节, 形成各向同性发射; 实现了光谱形状优化, 在预脉冲作用下光谱纯度达到12.2%, 相较于仅主脉冲提升69%. 此外, 实验中还通过对等离子体发光轮廓进行时间分辨成像, 证明了极紫外光能量角分布与等离子体形态的相关性. 这表明0.532 μm预脉冲能够改变等离子体形态, 进而影响EUV能量角分布特性. 以上研究结果对固体激光驱动极紫外光源的辐射特性优化具有指导性意义.

凝聚物质:结构、力学和热学性质

编辑推荐

2025, 74 (14): 146801.

doi: 10.7498/aps.74.20250441

摘要 +

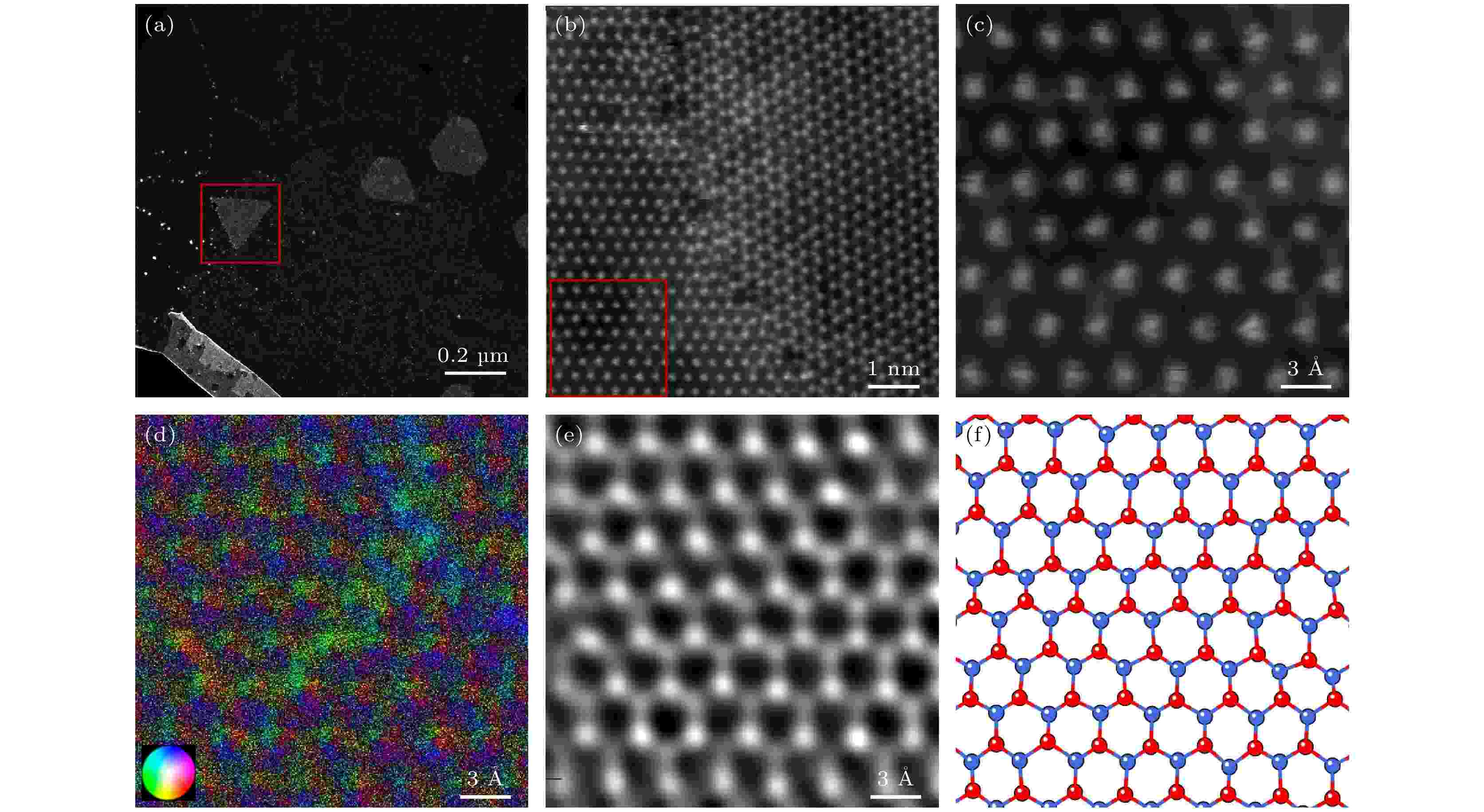

由单层过渡金属硫族化合物构成的二维平面异质结在低功耗、高性能和柔性电子器件方面具有重要应用潜力, 其界面局域原子结构和缺陷决定电、磁、光、催化和拓扑量子性质, 但迄今为止尚缺乏界面原子结构的精确表征. 本研究利用球差校正电镜及分区探头成像数据, 通过自行编写积分差分相位衬度(integrated differential phase contrast, iDPC)算法程序, 对WS2-MoSe2单层异质结界面进行了原子结构表征, 同时成像了W, Se, Mo, S四种原子序数差异较大的原子, 确定了异质结界面上的原子位置, 发现了几种常见的界面原子构型. 本研究结果为单层过渡金属硫族化合物平面异质结研究提供了精确表征方法, 对单原子水平界面构效关系研究具有重要意义.

凝聚物质:电子结构、电学、磁学和光学性质

2025, 74 (14): 147101.

doi: 10.7498/aps.74.20250411

摘要 +

基于数值求解定态与含时Gross-Pitaevskii方程, 本文研究了一维拉曼型自旋-轨道耦合玻色气体中的静态特性与低能集体激发动力学性质. 分析了凝聚体动量、自旋极化率和基态能量来分类三种基态物相(条纹相、平面波相和零动量相)以及对应的相变. 在此基础上, 通过设计不同的微扰激发方式, 重点研究了四种典型的低能集体激发模式(偶极、呼吸、自旋-偶极和自旋-呼吸模式)的频率特性和动力学行为. 结果发现, 四种模式频率随拉比频率增加呈现非单调变化行为且不同物相中的集体激发模式表现出显著差异, 尤其是自旋相关的两种模式在条纹相中呈现自旋自由度相关的独特振荡行为. 这些发现将为理解自旋-轨道耦合玻色气体中新奇物相的量子多体动力学提供重要参考和理论依据.

2025, 74 (14): 147301.

doi: 10.7498/aps.74.20250423

摘要 +

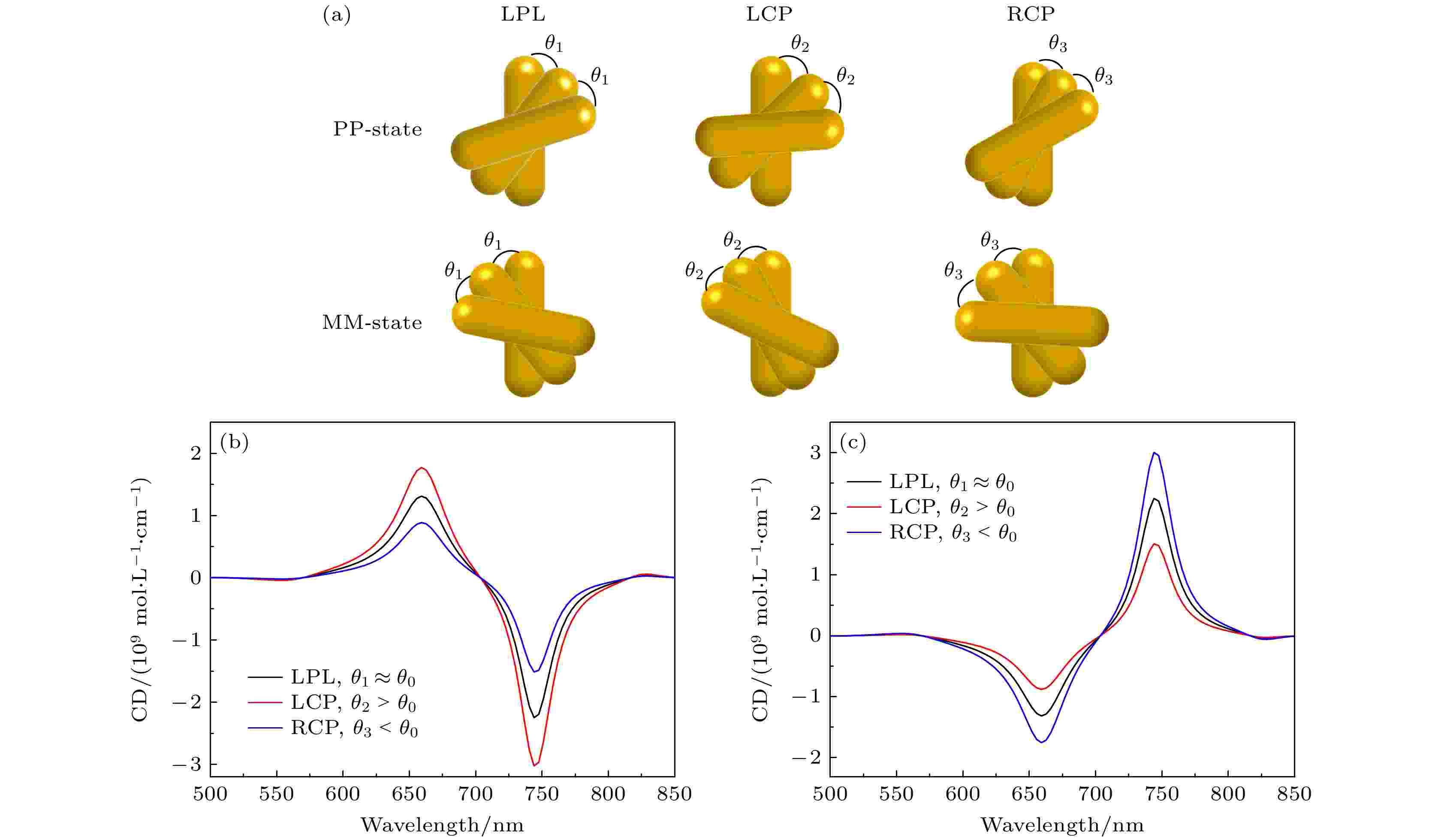

光与金属纳米手性结构作用可展现超强的等离激元圆二色性. 然而, 光激发下金属纳米手性结构的光力与光热的协同作用效应如何影响其圆二色性, 仍缺乏深入的理解. 本研究针对具有相邻同手性中心的金纳米棒三聚体, 探讨了圆偏振光激发下的不对称光力与光热的协同作用效应对其手性结构及相应等离激元圆二色性质的影响. 基于有限元法的模拟计算表明: 在光热温度梯度场激活金纳米棒手性三聚体的结构动态变化的同时, 左旋/右旋圆偏振光产生的不对称光扭矩将导致金纳米棒三聚体几何结构(特别是手性中心的扭转角)出现不对称变化, 从而使金纳米棒三聚体的等离激元圆二色光谱响应呈现明显的偏振依赖性. 进一步的实验研究表明: 基于这种不对称光力与光热的协同作用效应, 左旋和右旋圆偏振光能够用于调控等离激元圆二色光谱响应的不对称增强和抑制. 本研究不仅为研究光学调控纳米等离激元手性组装结构奠定了理论基础, 也为实验设计和制备物理方法调控的先进纳米光子学器件提供了重要参考.

编辑推荐

2025, 74 (14): 147302.

doi: 10.7498/aps.74.20250361

摘要 +

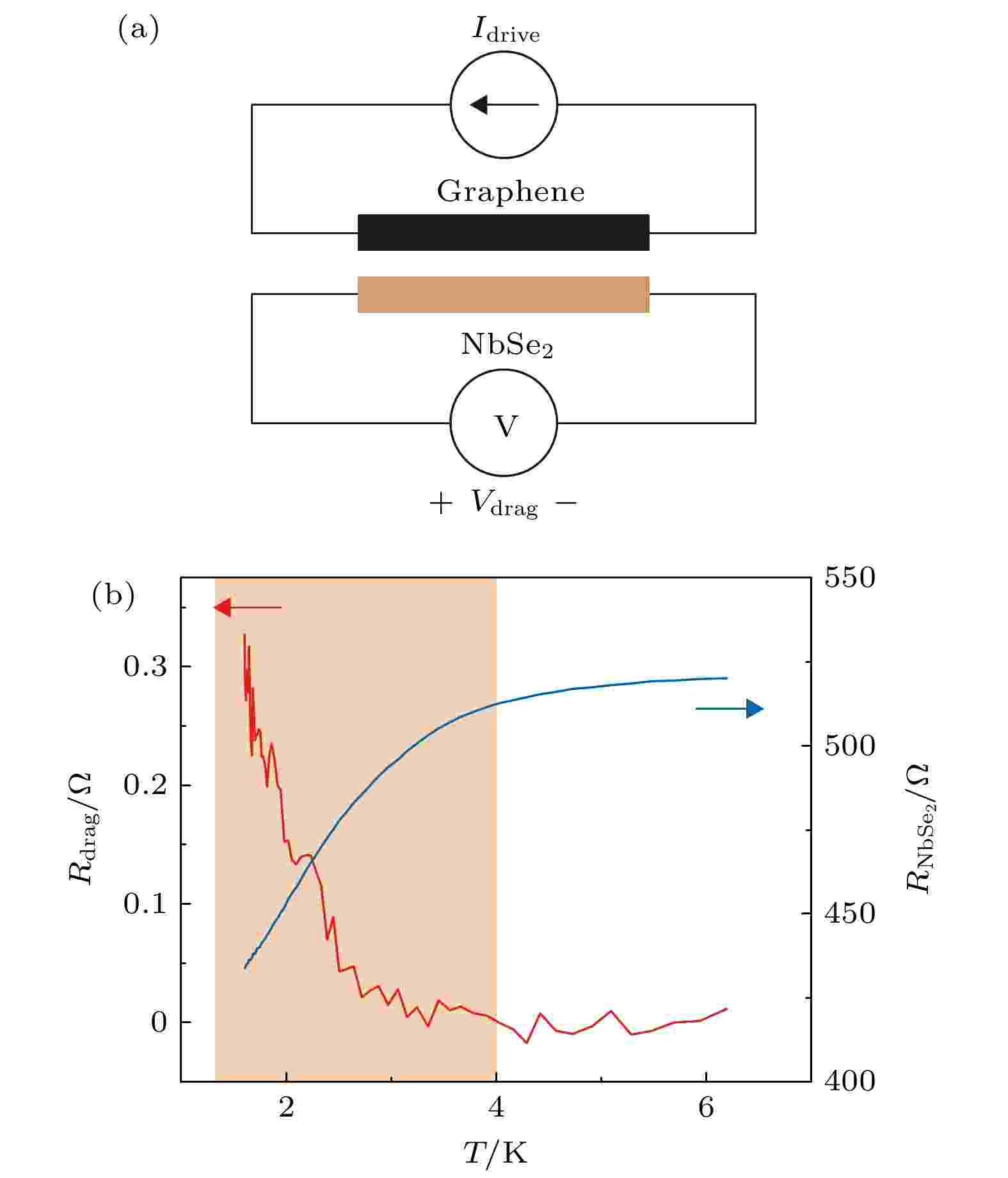

由绝缘体间隔的两个导体间的层间拖拽效应是研究准粒子耦合和探索层间关联物态的重要途径, 而具有丰富可调物性的二维层状材料为研究拖拽效应提供了更多可能. 本文制备了石墨烯-氮化硼-二硒化铌这一电双层结构, 系统研究了二维半金属和二维超导体之间的拖拽效应. 当石墨烯作为驱动层, 二硒化铌作为被动层时, 可以在二硒化铌超导转变温度区间发现显著的拖拽响应, 表现出明显的超流拖拽特征; 而当二硒化铌处于正常金属态时, 拖拽信号消失. 磁场、栅压调制下的测试进一步表明, 拖拽响应与二硒化铌的超导转变直接相关, 且其符号不依赖石墨烯载流子类型. 更为重要的是, 通过对比不同器件发现, 这类超流拖拽响应仅出现在空气中解理的薄层二硒化铌中, 因此二硒化铌中超导的不均匀性是产生该效应的关键. 其机制可能源自非均匀超导体中量子涨落与二维半金属电荷密度波动之间的库仑耦合.

2025, 74 (14): 147303.

doi: 10.7498/aps.74.20250358

摘要 +

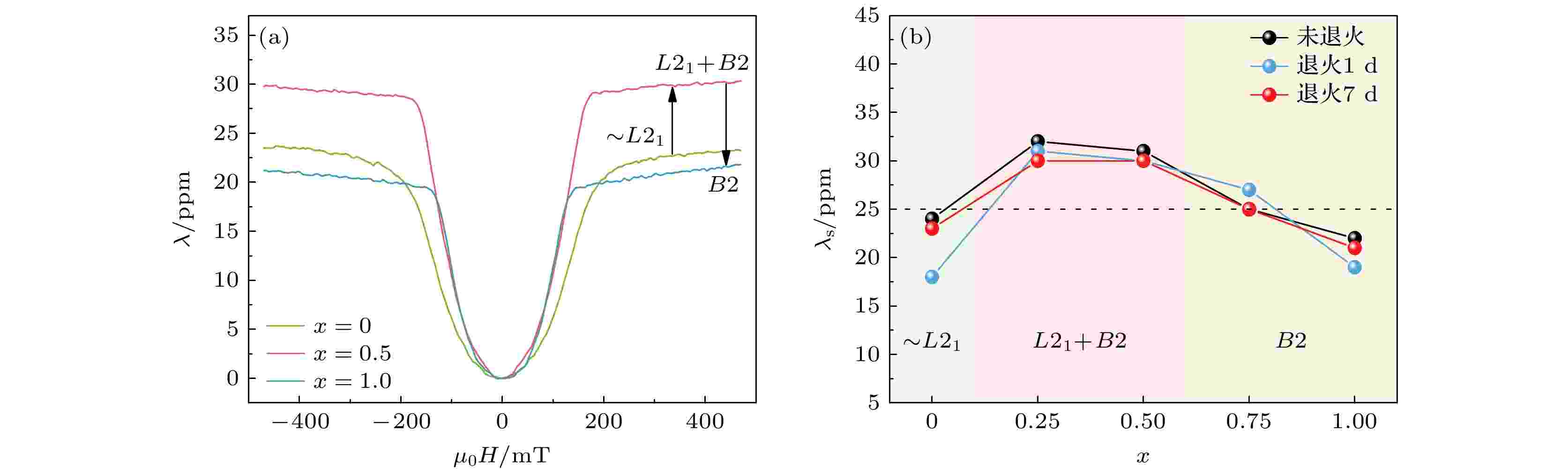

本文通过实验系统研究了Heusler合金Co2FeAlxSi1–x (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1)体系中原子占位有序度与磁致伸缩的关联机制. 研究发现, Al掺杂可导致体系从高度有序的L21结构向B2无序结构转变, 并在x = 0.25—0.5时诱导L21/B2两相共存界面态的形成, 此时有序度计算结果显示SL21/SB2 = 0.5—0.9. 实验结果表明, 这种界面态的出现显著增强了饱和磁致伸缩系数并在过渡到B2结构后再次减小. 该结果定量揭示了原子的局部无序占位可通过降低立方对称性、引入局域晶格畸变并改变磁畴结构, 从而提升磁弹耦合的物理机制. 本研究报道了12种Co基Heusler合金的磁致伸缩系数, 其中Co2MnGa和Co2CrGa展现出优于其他Co基Heusler合金的潜力, 填补了该体系磁致伸缩性能参数的空白, 并验证了该多晶材料的线性正磁致伸缩特性; 提出了基于原子占位有序度调控的磁致伸缩性能优化策略, 为开发耐高温、高自旋极化率的磁致伸缩材料提供了新方向.

2025, 74 (14): 147701.

doi: 10.7498/aps.74.20250213

摘要 +

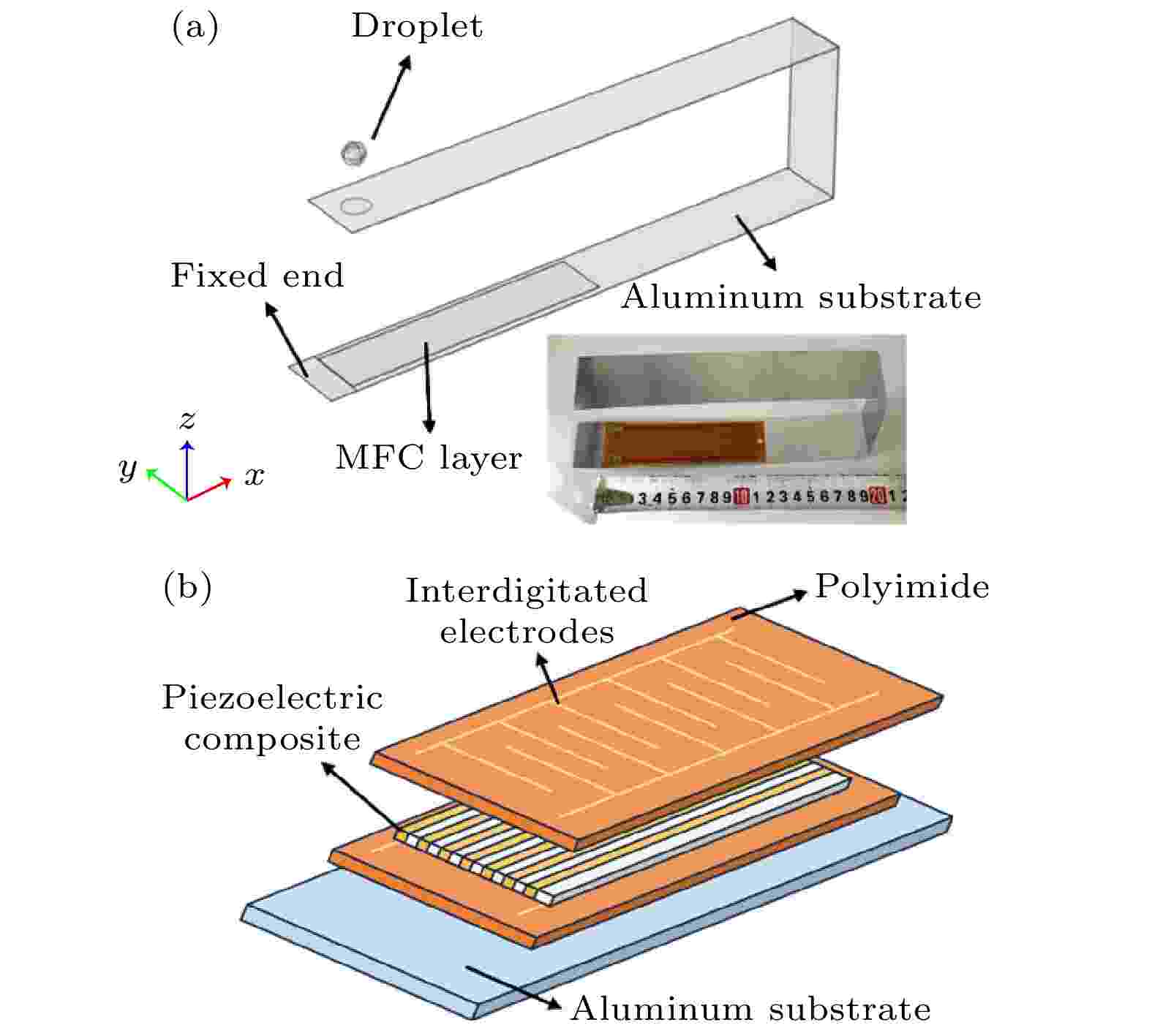

随着全球对可再生能源需求的持续增长, 雨水资源的开发利用逐渐成为研究热点. 压电俘能技术因其结构简单、能量转换效率高且无需外部电源等优势而备受关注. 然而传统压电俘能器受限于单一谐振频率, 难以适应复杂多变的环境激励. 本研究设计了多种用于雨水能量收集的宽频压电悬臂梁俘能器, 通过理论分析和数值模拟, 对压电悬臂梁的结构参数进行优化. COMSOL仿真和实验结果表明, U形压电俘能器在拓宽谐振频率范围和延长振荡时间方面显著优于其余俘能器结构设计, 可以实现单次冲击下23.7 s的振荡时间、2.82 μC的电荷俘获及37.76 W/m2的输出功率密度, 展现了其在宽谐振范围下的高效能量俘获能力. 此外, U形设计还可以实现结构防水, 增强了其在雨水环境中的适用性. 本研究为雨水能量收集提供了具有普适性的新方法, 拓展了压电能量俘获技术的应用场景, 为宽频能量收集器的设计及应用提供了理论参考和实践指导.

2025, 74 (14): 147801.

doi: 10.7498/aps.74.20250337

摘要 +

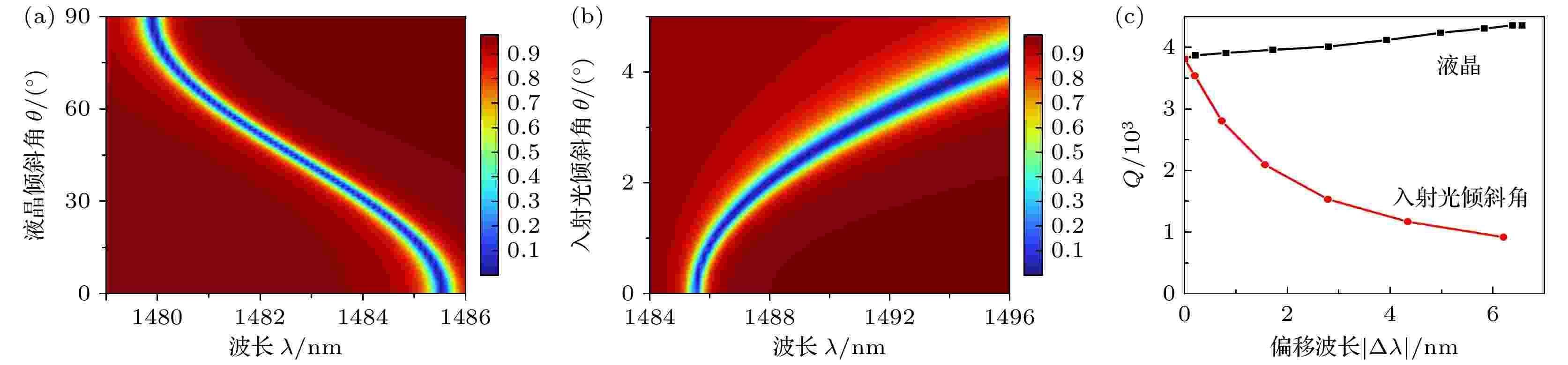

与传统的光子晶体或超表面等微纳光学系统相比, 基于连续域束缚态(bound states in the continuum, BIC)的光学体系通常具有更高的品质因子(quality factor, Q)与更窄的工作线宽, 更高的Q值给高性能的光电元件提供了更广阔的可能性, 但是更窄的线宽往往给实际应用造成一定麻烦, 因为加工过程中的制造误差无可避免地导致实际的光学元件与理想情况存在差异, 表现为实际工作波长与理想工作波长不匹配. 为了克服该问题, 本文利用带十字结构孔的光子晶体产生的对称保护型准连续域束缚态(quasi-bound states in the continuum, q-BIC), 探索液晶(liquid crystal, LC)对q-BIC的动态调谐效应, 以补偿加工误差导致的工作波长偏移. 相比于入射光倾斜角对q-BIC的调制效应, 在移动相同的波长时, LC对系统的Q值影响更小, 例如使用入射光倾斜角调制q-BIC中心波长移动5.32 nm时, Q值下降75.84%, 而使用LC调制q-BIC中心波长移动5.63 nm时, Q值上升了14.27%, 这证明LC对高Q因子、超窄带的q-BIC元件具有极大的应用潜力. 最后讨论了LC在q-BIC体系中的工作机理, 可为广泛q-BIC的相关研究提供参考.

物理学交叉学科及有关科学技术领域

2025, 74 (14): 148501.

doi: 10.7498/aps.74.20250276

摘要 +

随着半导体工艺的发展, 具有深沟槽隔离(DTI)技术的双极晶体管因其优异的电气性能和隔离效果, 逐步应用于性能和集成度要求更高的先进半导体器件. 现有的双极晶体管单粒子效应研究表明, 深沟槽隔离技术会导致双极器件产生新的单粒子效应机制. 本文针对深沟槽隔离结构的多晶硅发射极双极晶体管, 开展了质子入射角度对其单粒子效应的影响研究. 实验结果表明, 质子入射角度会显著影响晶体管集电极的单粒子瞬态电压脉冲振幅. 利用Sentaurus TCAD软件模拟了多晶硅发射极双极晶体管的单粒子效应电荷收集过程, 根据模拟结果分析了深沟槽隔离器件的灵敏体积, 并基于Geant4蒙特卡罗模拟方法开展了质子不同角度入射深沟槽器件灵敏体积的模拟. 结果表明, 次级离子在灵敏体积内的积分截面会随着入射角度的增加而增大, 为深沟槽隔离双极晶体管的单粒子效应抗辐射加固提供了理论支撑.

2025, 74 (14): 148502.

doi: 10.7498/aps.74.20250297

摘要 +

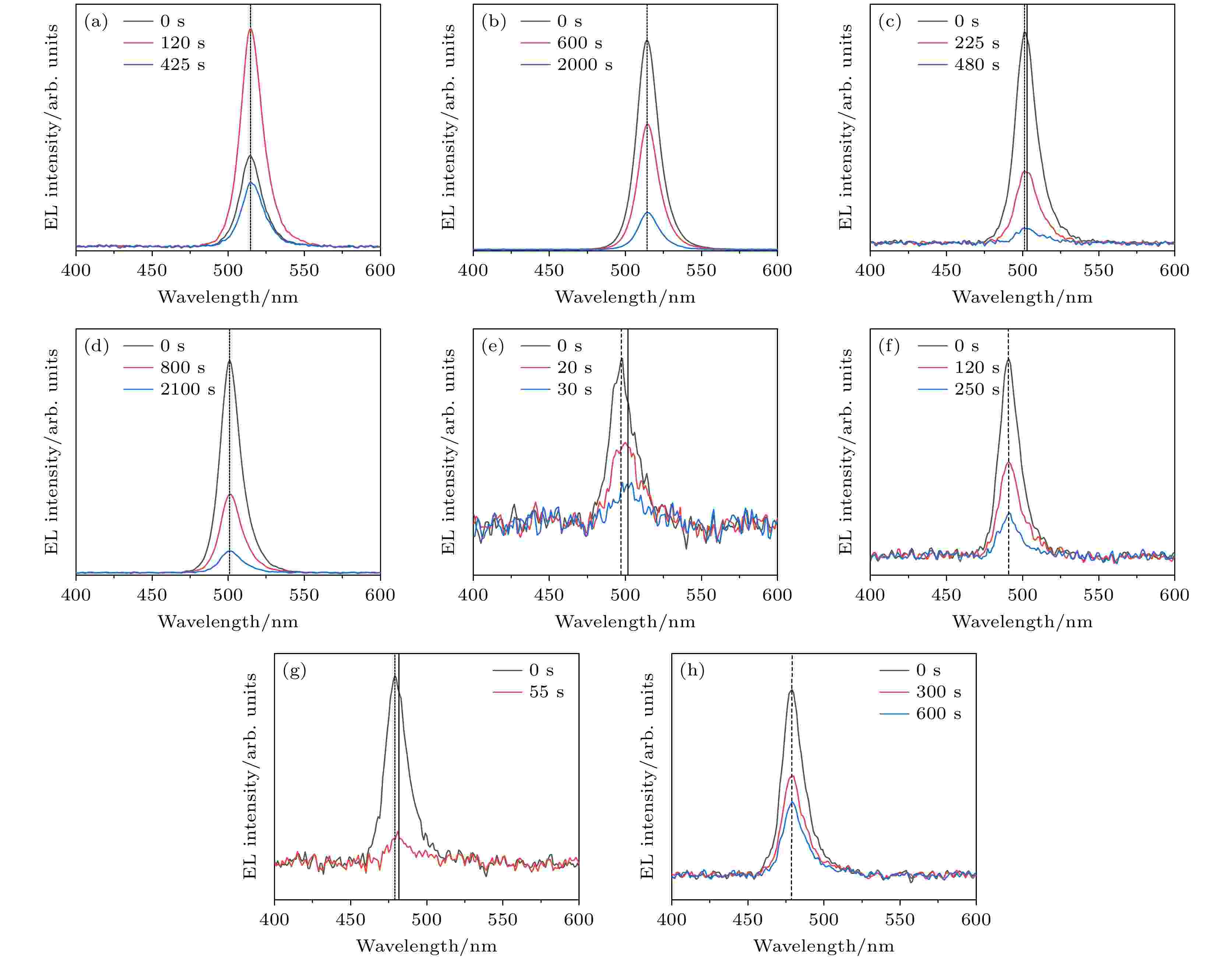

钙钛矿材料因其可调带隙和高荧光效率成为发光二极管(LED)的研究热点, 但混合卤素(Br–/Cl–)体系的相分离问题严重制约蓝光LED的稳定性. 本文提出通过调控前驱体中铯铅含量比, 形成CsPb(Br1–xClx)3/Cs4Pb(Br1–xClx)6复合相结构. 结果表明, Cs4Pb(Br1–xClx)6相的纳米晶颗粒聚集并包覆在CsPb(Br1–xClx)3大晶粒周围, 物理上阻隔了卤素离子的迁移, 避免了相分离的产生. 宽带隙的Cs4Pb(Br1–xClx)6还引入了量子限域效应, 钝化表面缺陷态, 提升CsPb(Br1–xClx)3材料光电性能. 优化后的器件在50 mA/cm²电流密度下光谱稳定性显著提升. 该研究为高稳定性蓝光钙钛矿LED提供了新思路.

2025, 74 (14): 148701.

doi: 10.7498/aps.74.20250390

摘要 +

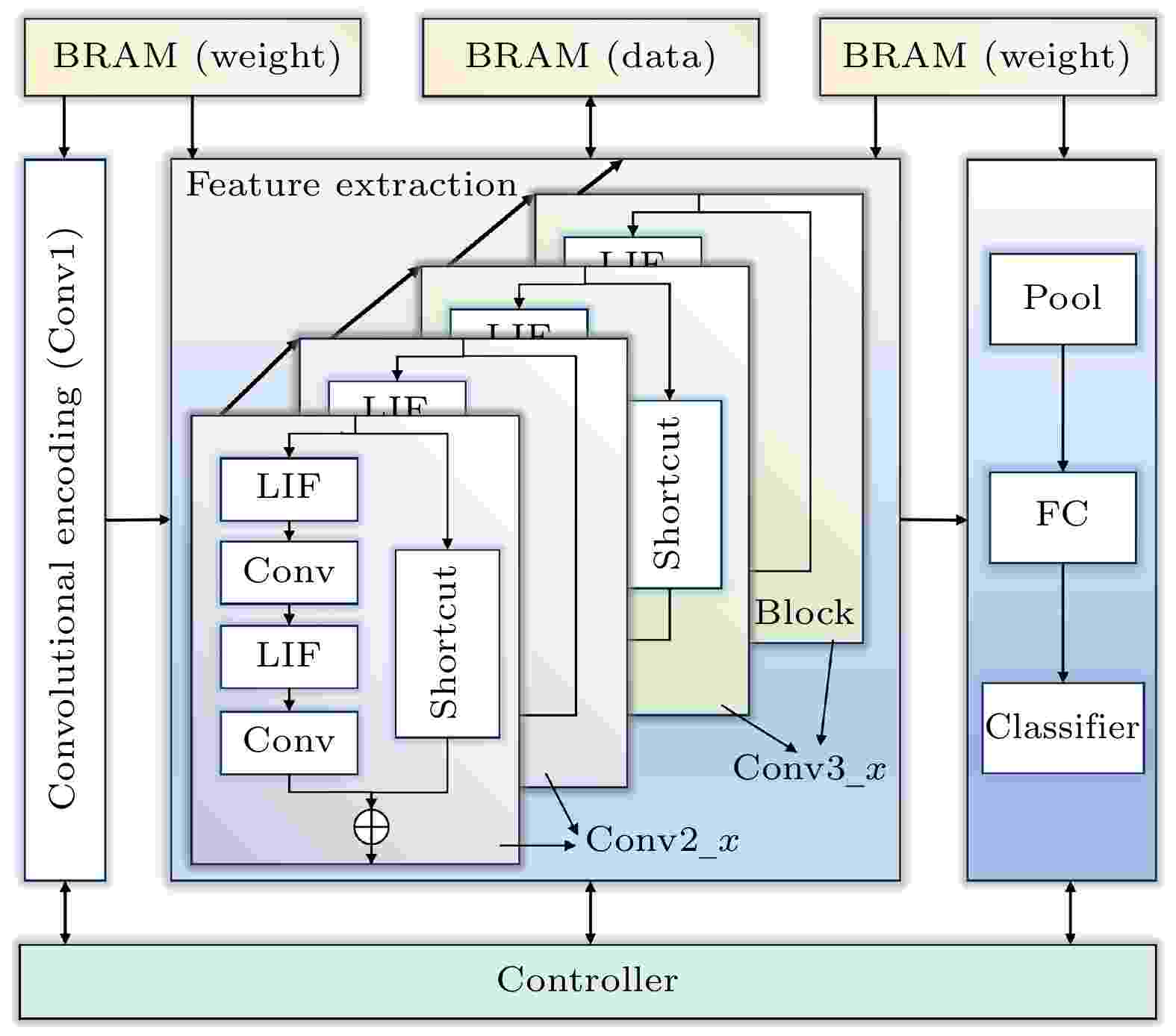

随着脉冲神经网络(spiking neural network, SNN)在硬件部署优化方面的发展, 基于现场可编程门阵列(field-programmable gate array, FPGA)的SNN处理器因其高效性与灵活性成为研究热点. 然而, 现有方法依赖多时间步训练和可重配置计算架构, 增大了计算与存储压力, 降低了部署效率. 本文设计并实现了一种高能效、轻量化的残差SNN硬件加速器, 采用算法与硬件协同设计策略, 以优化SNN推理过程中的能效表现. 在算法上, 采用单时间步训练方法, 并引入分组卷积和批归一化(batch normalization, BN)层融合技术, 有效压缩网络规模至0.69M. 此外, 采用量化感知训练(quantization-aware training, QAT), 将网络参数精度限制为8 bit. 在硬件设计上, 本文通过层内资源复用提高FPGA资源利用率, 采用全流水层间架构提升计算吞吐率, 并利用块随机存取存储器(block random access memory, BRAM)存储网络参数和计算结果, 以提高存储效率. 实验表明, 该处理器在CIFAR-10数据集上分类准确率达到87.11%, 单张图片推理时间为3.98 ms, 能效为183.5 frames/(s·W), 较主流图形处理单元(graphics processing unit, GPU)平台能效提升至2倍以上, 与其他SNN处理器相比, 推理速度至少提升了4倍, 能效至少提升了5倍.

2025, 74 (14): 148702.

doi: 10.7498/aps.74.20250433

摘要 +

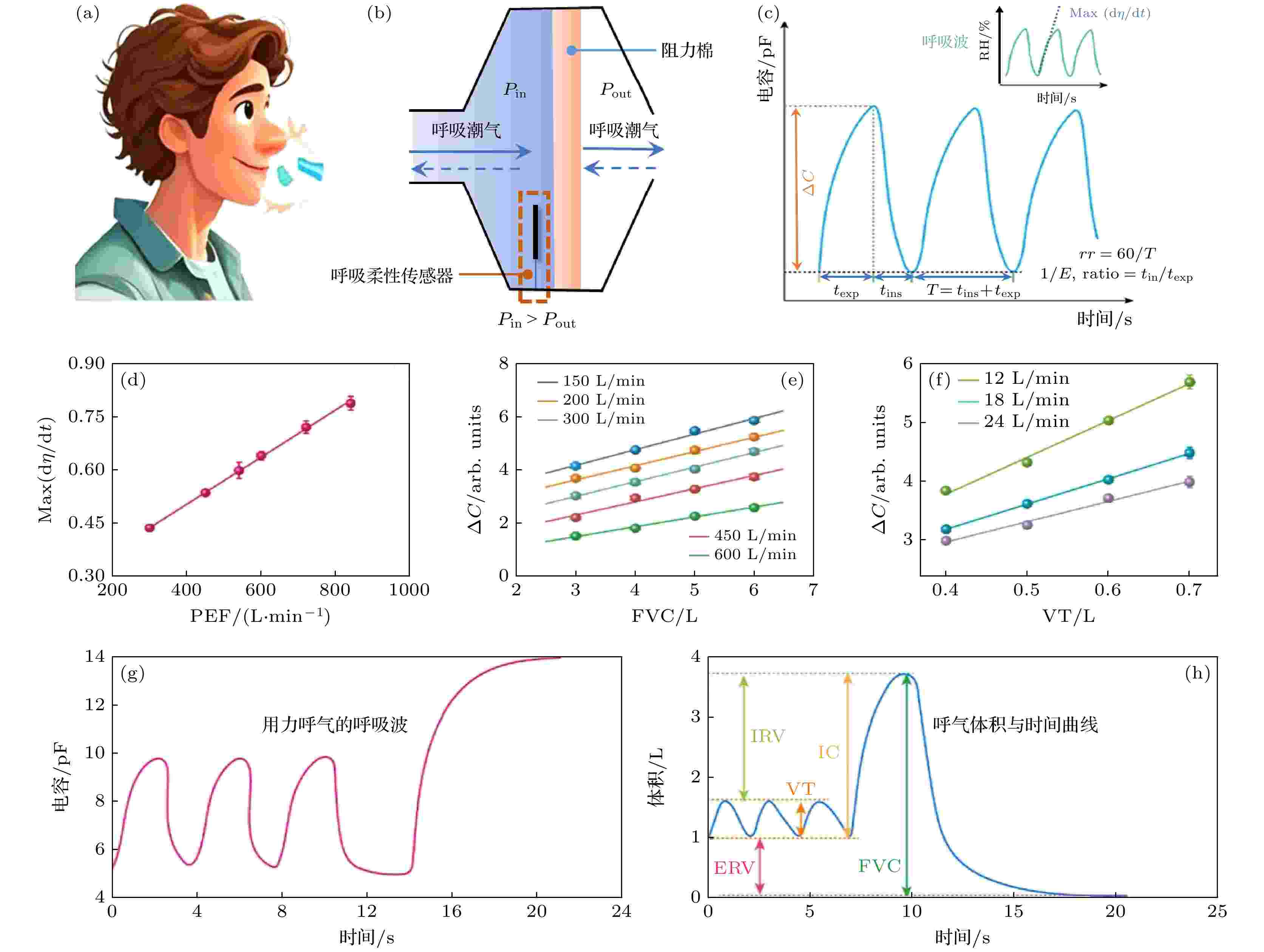

柔性电子技术的快速发展推动了可穿戴呼吸监测设备的革新, 但其在医疗级肺功能定量评估中的精准性仍面临挑战. 本研究通过融合水分子响应型柔性传感技术、可穿戴设备与云端智能分析平台, 成功开发出一套医疗级柔性呼吸传感系统(SFMS). 该系统基于仿生微腔压差传感与湿度敏感界面的协同作用, 结合压差-通量动态模型, 实现了呼气峰值流速(PEF)和用力肺活量(FVC)的同步解析, 精准提取FEV1(第1秒呼气量)/FVC等核心肺功能指标. 通过454例临床验证, 系统与金标准肺功能仪的检测结果高度一致(组内相关系数ICC = 0.93—0.97), 在慢性阻塞性肺疾病(COPD)与哮喘鉴别诊断中展现出89.7%的敏感性和92.3%的特异性. 技术层面, 本研究突破传统肺功能检测对专业操作人员的依赖, 开创医疗级柔性传感定量检测技术, 通过嵌入式边缘计算架构实现实时数据云端交互, 并建立多生理参数关联分析的疾病特征谱. 应用价值上, 系统兼具低成本、便携性和操作简便性, 可无缝融入基层医疗场景与家庭健康管理, 为慢性呼吸道疾病的分级诊疗提供技术工具. 其技术路径直接响应世界卫生组织(WHO)呼吸健康行动计划需求, 通过普适化监测推动疾病早筛与长期管理, 具有显著的临床转化潜力, 为构建呼吸系统疾病全域防控体系提供了创新解决方案.

编辑推荐

2025, 74 (14): 148704.

doi: 10.7498/aps.74.20250258

摘要 +

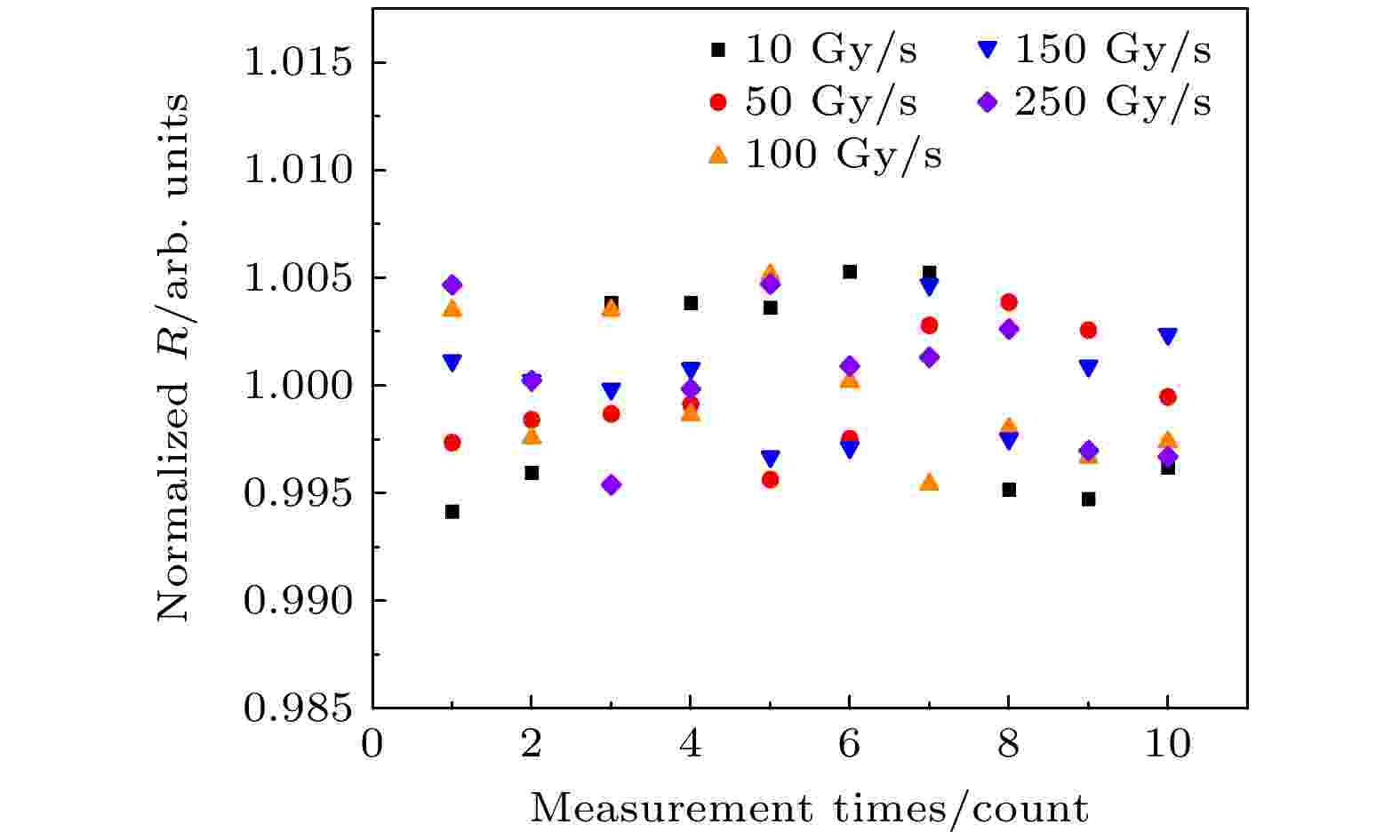

超高剂量率X射线(简称XFLASH)的剂量实时准确监测在XFLASH放射治疗临床前后都起着关键作用. 本文研究了一种用于XFLASH放射治疗剂量在线监测的低气压电离室(LPIC), 并将其作为XFLASH束流的监视器. 开展了电离室物理设计, 两个独立腔室分别放置高压极、收集极和保护极. 高压极与收集极电极间距为1 mm, 腔室气压约5 kPa. 实验分析了该监视器的坪曲线、剂量重复性、剂量线性等性能. 测试结果表明, 研制的低气压电离室表现出优异的剂量线性(R2 > 0.999)和剂量重复性(变异系数小于0.5%), 被证明是一种可靠的剂量监视器, 其性能满足国家标准对放射治疗剂量监视系统的要求.

2025, 74 (14): 148801.

doi: 10.7498/aps.74.20250194

摘要 +

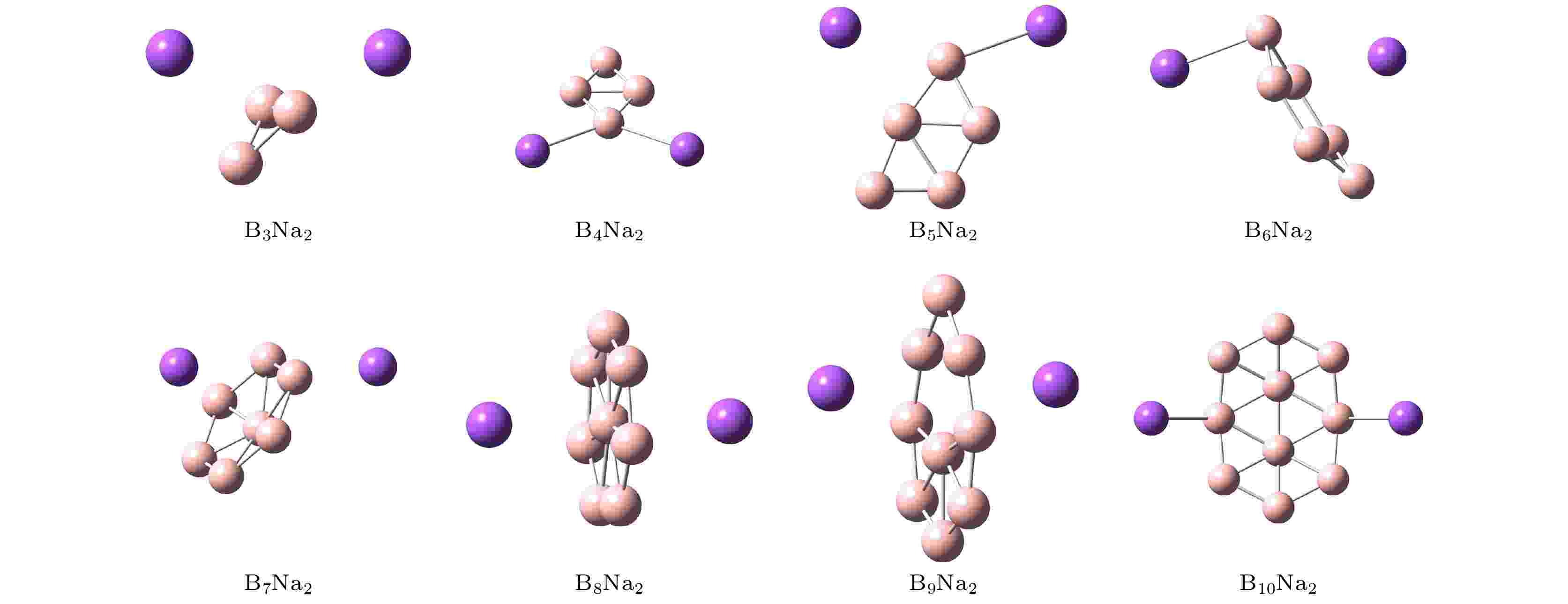

采用密度泛函理论方法研究了Na原子修饰的Bn (n = 3—10)团簇的储氢性能. 结果表明, 两个Na原子能够与Bn团簇稳定地结合形成BnNa2 (n = 3—10)复合体. Na原子修饰的Bn团簇最多可以吸附10个氢分子, 平均吸附能处在0.063—0.095 eV/H2范围内, 最大储氢密度介于11.57%—20.45% (质量分数)之间. 分子动力学模拟表明, 温度越高, 氢分子的脱附速率越大, 脱附量也越大, 在常温条件下, BnNa2 (n = 3—8)团簇能够在短时间内(短于262 fs)实现完全脱氢, 因此, Na原子修饰的Bn团簇是一类极具潜力的储氢材料.

编辑推荐

2025, 74 (14): 148802.

doi: 10.7498/aps.74.20250372

摘要 +

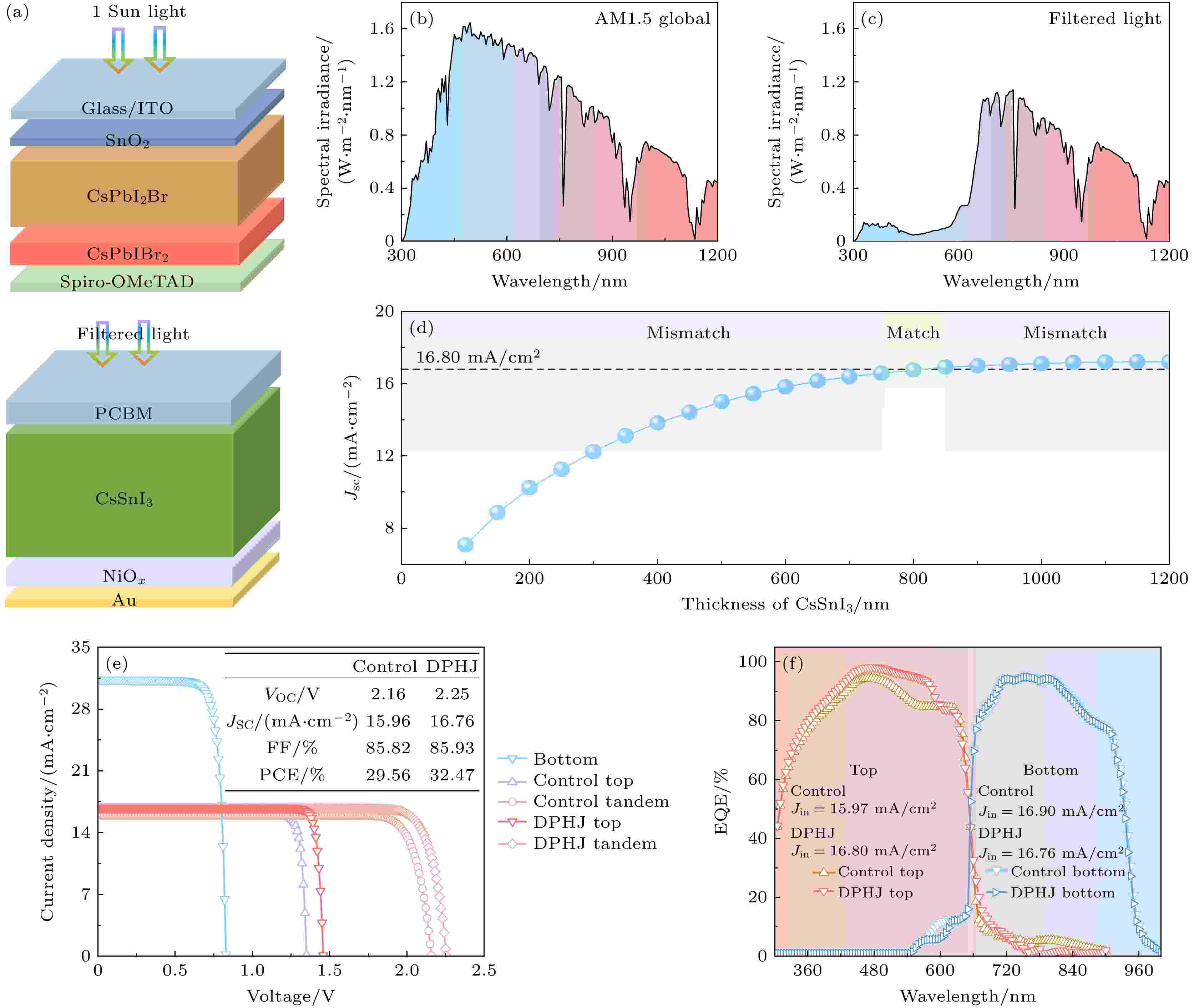

本文提出一种双吸收层钙钛矿异质结(dual-absorption-layer perovskite heterojunction, DPHJ)策略, 即通过将能带交错的II型钙钛矿异质结(p-pCsPbI2Br-CsPbIBr2)应用到全钙钛矿叠层太阳电池作为顶电池的双层结构的吸收层. 电池模拟结果表明, 与顶电池为单一吸收层CsPbI2Br的全钙钛矿叠层太阳电池相比, DPHJ的引入使得叠层太阳电池的开路电压显著增强(从2.16到2.25 V)、短路电流密度进一步提升(从15.96到16.76 mA⋅cm–2). 这主要归因于顶电池的双层结构的吸收层在CsPbI2Br/CsPbIBr2界面处形成能带弯曲, 诱导产生增强的内建电场, 促进载流子输运, 抑制了吸收层体内的非辐射复合. 由此基于DPHJ策略的叠层太阳电池可达到高的理论能量转换效率(32.47%). 进一步实验结果表明, 相比于单层CsPbI2Br(激子结合能E2 = 101.9 meV、电子-声子耦合强度$ {\gamma }_{\text{ac}}=1.2\times {10}^{-2},\; {\gamma }_{\text{LO}}=6.9\times {10}^{3} $), 双吸收层薄膜展现出更高的激子结合能(E2 = 110.7 meV)和更低的电子-声子耦合强度($ {\gamma }_{\text{ac}}=1.1\times {10}^{-2}, \;{\gamma }_{\text{LO}}=6.3\times {10}^{3} $), 表现出更强的光、热稳定性, 这有利于制备长效稳定的全钙钛矿叠层太阳电池.

编辑推荐

2025, 74 (14): 148901.

doi: 10.7498/aps.74.20250314

摘要 +

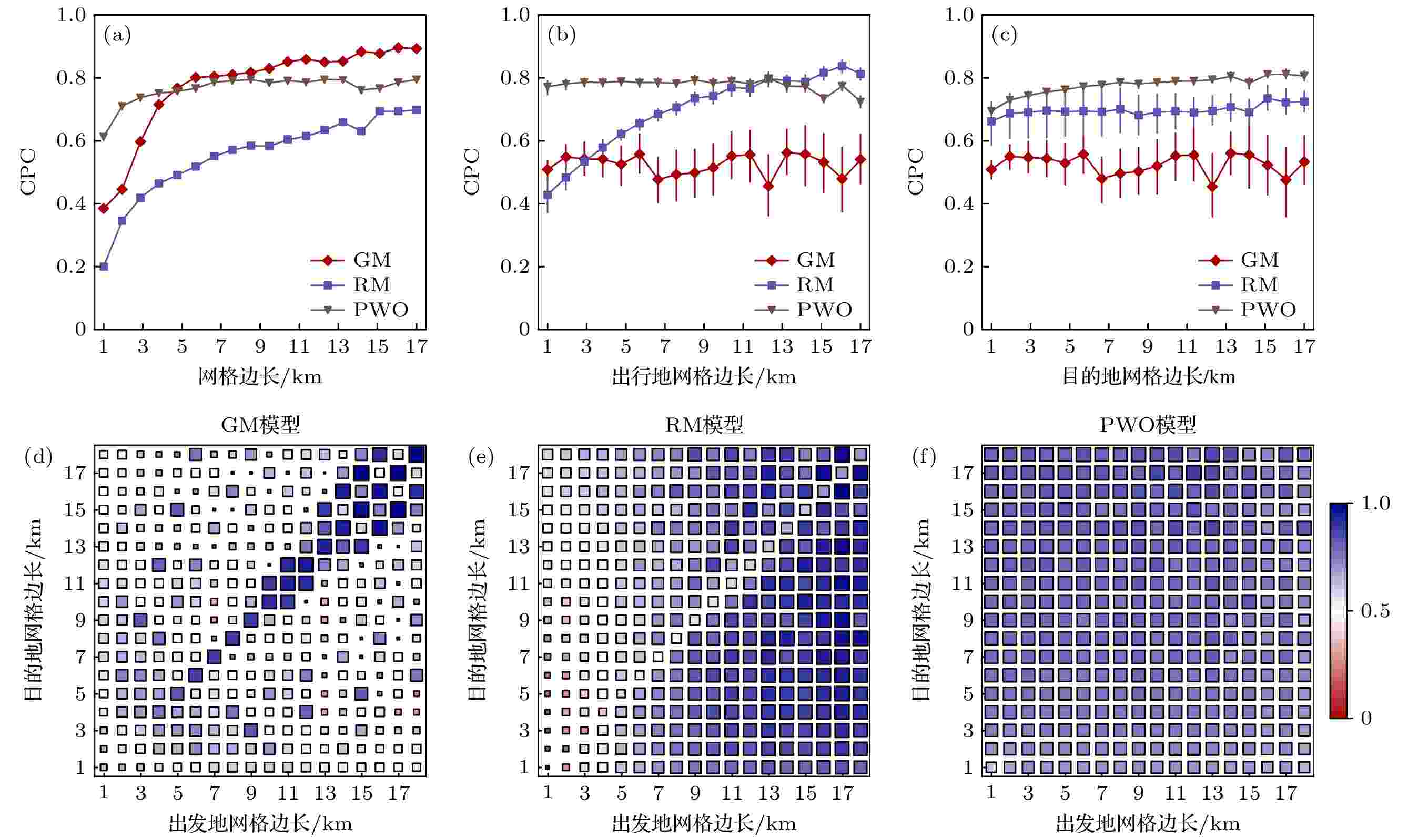

随着城市化进程的加速, 城市人口流动的精准预测成为城市规划与政策制定的重要基础. 然而, 现有移动模型在城市场景下的适应性尚不明确, 且缺乏系统性比较, 在不同尺度下的有效性尚不清晰. 本文提出一种城市移动流量模型的跨尺度比较方法, 系统分析了引力模型、辐射模型、人口权重机会模型在不同空间、距离和人口尺度下的表现. 基于上海移动数据的实证研究表明, 引力模型受距离影响较小, 但受人口密度和区域面积差异显著影响, 性能随人口规模上升而增强, 随面积差异增大而衰减(网格边长差值大于3 km时性能下降40%); 辐射模型对出发地属性敏感, 预测能力随出发地空间尺度和人口规模增加而增强, 小尺度场景存在系统性偏差; 人口权重机会模型通过人口权重机制在空间尺度上表现出优异的兼容性, 但随着距离增大效果下降, 并与人口规模正相关. 研究结果揭示了城市移动流量模型的适用场景和局限性, 为多场景下模型选择及优化提供了可操作的决策框架.

2025, 74 (14): 148902.

doi: 10.7498/aps.74.20250338

摘要 +

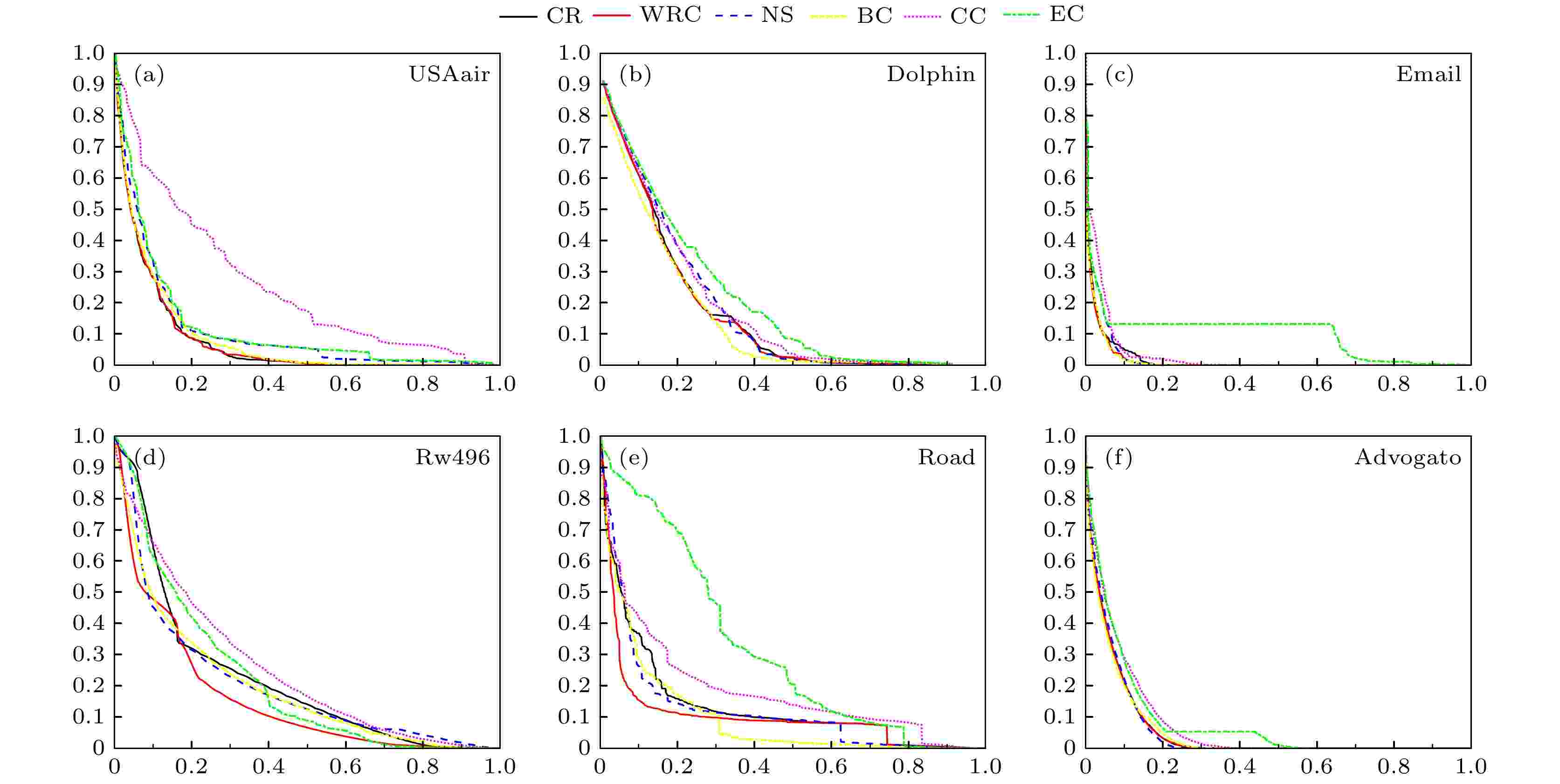

圈比作为一种基于圈结构的量化指标, 已在无权无向网络中展现出其在识别关键节点方面的显著优势. 传统的圈比未能充分考虑边权信息对网络结构的影响, 限制了其在更广泛网络分析中的应用. 为了解决这一问题, 本文提出了一种加权网络中新的网络分析指标——加权圈比, 旨在提升识别加权网络中关键节点的准确性. 通过对示例网络的分析, 验证了加权圈比的可行性; 进一步的实验在多个真实世界的网络中表明, 加权圈比不仅与现有的基准指标存在显著差异, 而且在评估网络连通性及早期传播覆盖范围方面, 总体表现优于包括传统圈比在内的其他基准指标. 这些发现强调了加权圈比在网络分析中的潜在价值, 尤其是在处理加权网络时的有效性 .