专题: 生物分子模拟中的机器学习

编辑推荐

2024, 73 (18): 188701.

doi: 10.7498/aps.73.20240811

摘要 +

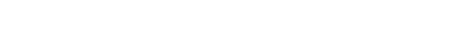

自然语言和图像处理领域引发的人工智能革命给蛋白质计算领域带来了新的思路和研究范式. 其中一个重大的进展是从海量蛋白质序列通过自监督学习得到预训练的蛋白质语言模型. 这类预训练模型编码了蛋白质的序列、进化、结构乃至功能等多种信息, 可方便地迁移至多种下游任务, 并展现了强大的泛化能力. 在此基础上, 人们正进一步发展融合更多种类数据的多模态预训练模型. 考虑到蛋白质结构是决定其功能的主要因素, 融合了结构信息的蛋白质预训练模型可更好地支持下游多种任务, 本文对这一方向的研究工作进行了介绍和总结. 此外, 还简介了融合先验知识的蛋白质预训练模型、RNA语言模型、蛋白质设计等方面的工作, 讨论了这些领域目前的现状、困难及可能的解决方案.

总论

编辑推荐

2024, 73 (18): 180301.

doi: 10.7498/aps.73.20240799

摘要 +

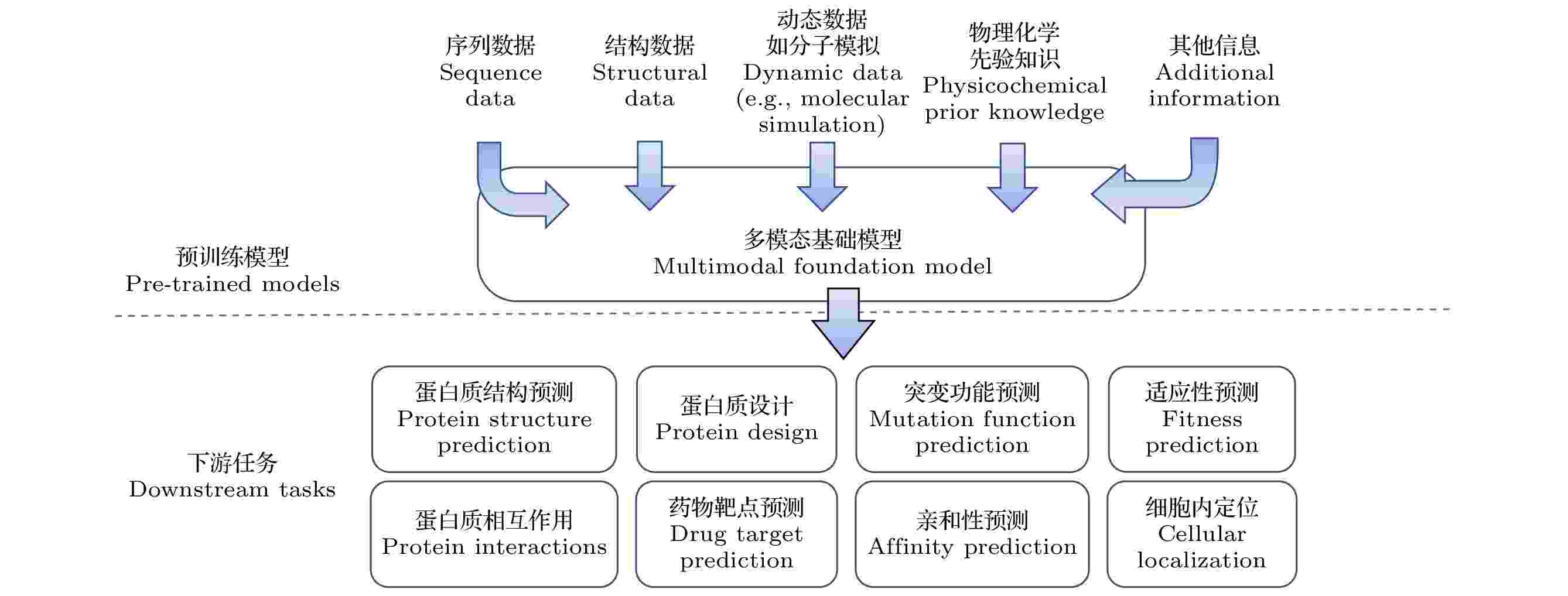

大规模广域量子网络的构建需要在量子节点之间进行纠缠交换及量子中继等过程, 基于自发拉曼散射过程在冷原子中制备空间复用、时间复用以及多模式复用的光与原子纠缠界面为实现量子中继提供有效技术途径, 其中读出效率的高低具有至关重要的作用. 通过设计可扩展型脉冲光制备技术及能级的合理选择, 本文构建了具有高效率的六路时间复用的光与原子纠缠源. 实现纠缠源纠缠产生概率5.83倍的增强, 同时读出效率约38%, 对应Bell参数约为2.35. 本研究成果为长距离量子通信及广域大规模量子网络构建提供有效资源及技术支撑.

2024, 73 (18): 180302.

doi: 10.7498/aps.73.20240191

摘要 +

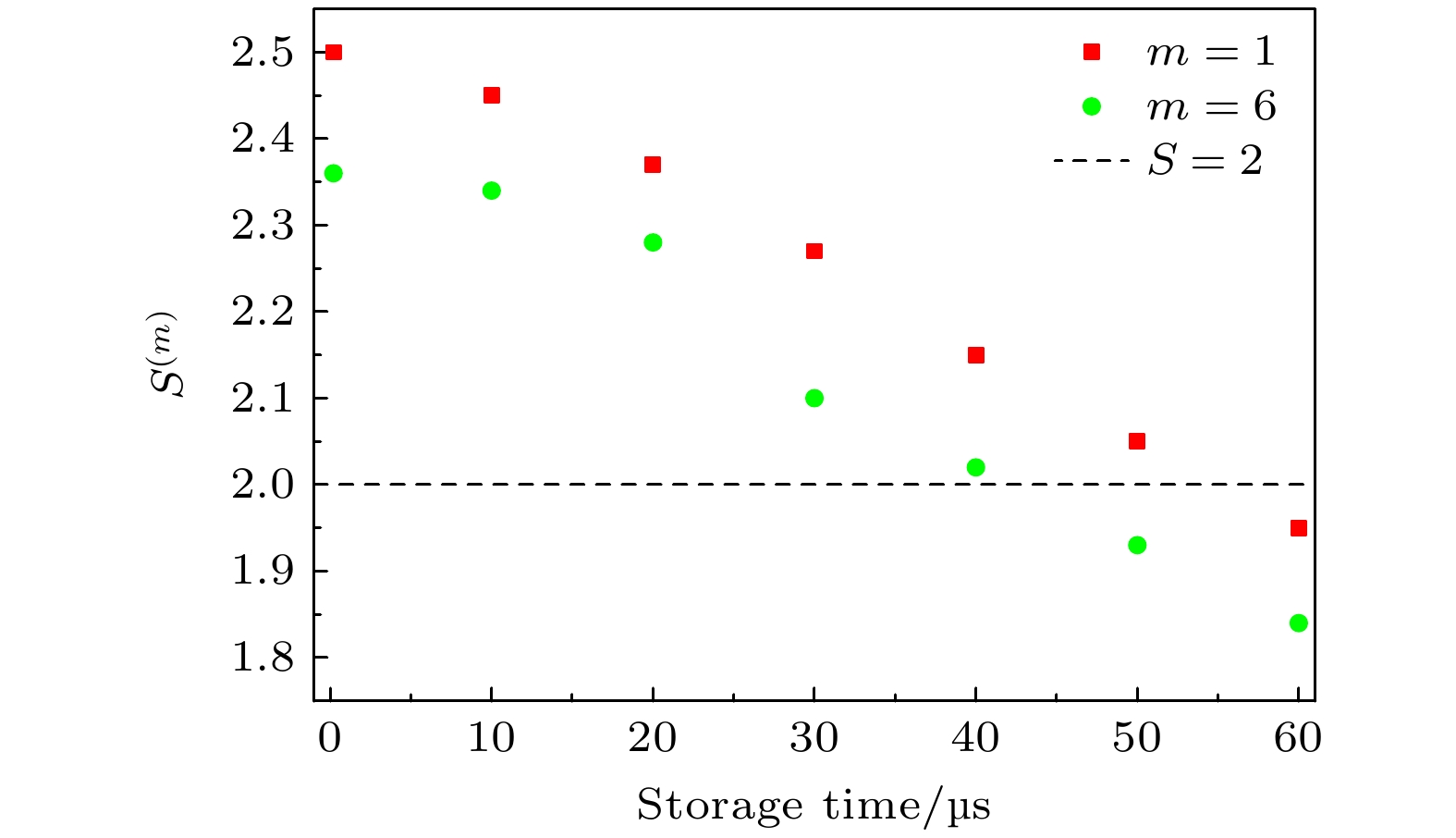

目前, 基于纠缠态的量子秘密共享(quantum secret sharing, QSS)方案未充分利用纠缠态的概率振幅潜力. 然而, 纠缠态的概率振幅是量子信息学的一个关键特性, 在量子计算和量子通信等领域有着广泛的应用潜力. 值得注意的是, 纠缠态可以通过矩阵乘积态(matrix product state, MPS)有效表达. 利用MPS对纠缠态进行表征, 能够准确地揭示与概率振幅相关的纠缠特性. 本研究证明利用MPS表征纠缠态, 可以将一个W态压缩为一个单光子和一个矩阵, 展示一种新的技术路径. 此外, 本研究还提出MPS与秘密共享方案之间的创新互操作性, 即通过压缩允许量子份额与共享的量子态之间形成非一对一的映射关系. 这种方法可能提供一种更高效的方式来实现量子信息的编码和传输, 对于量子秘密共享尤为重要. 同时, 我们提出的QSS方案具有动态特性, 能够根据需要轻松地添加或移除参与者, 以更好地适应参与者需求的变化, 并在实际应用场景中展现出更高的实用性和适应性. 本文的方案能够在保持高效纠缠利用的同时, 满足系统的多元需求, 包括但不限于通信安全性、数据传输率和系统的可扩展性.

2024, 73 (18): 180501.

doi: 10.7498/aps.73.20240942

摘要 +

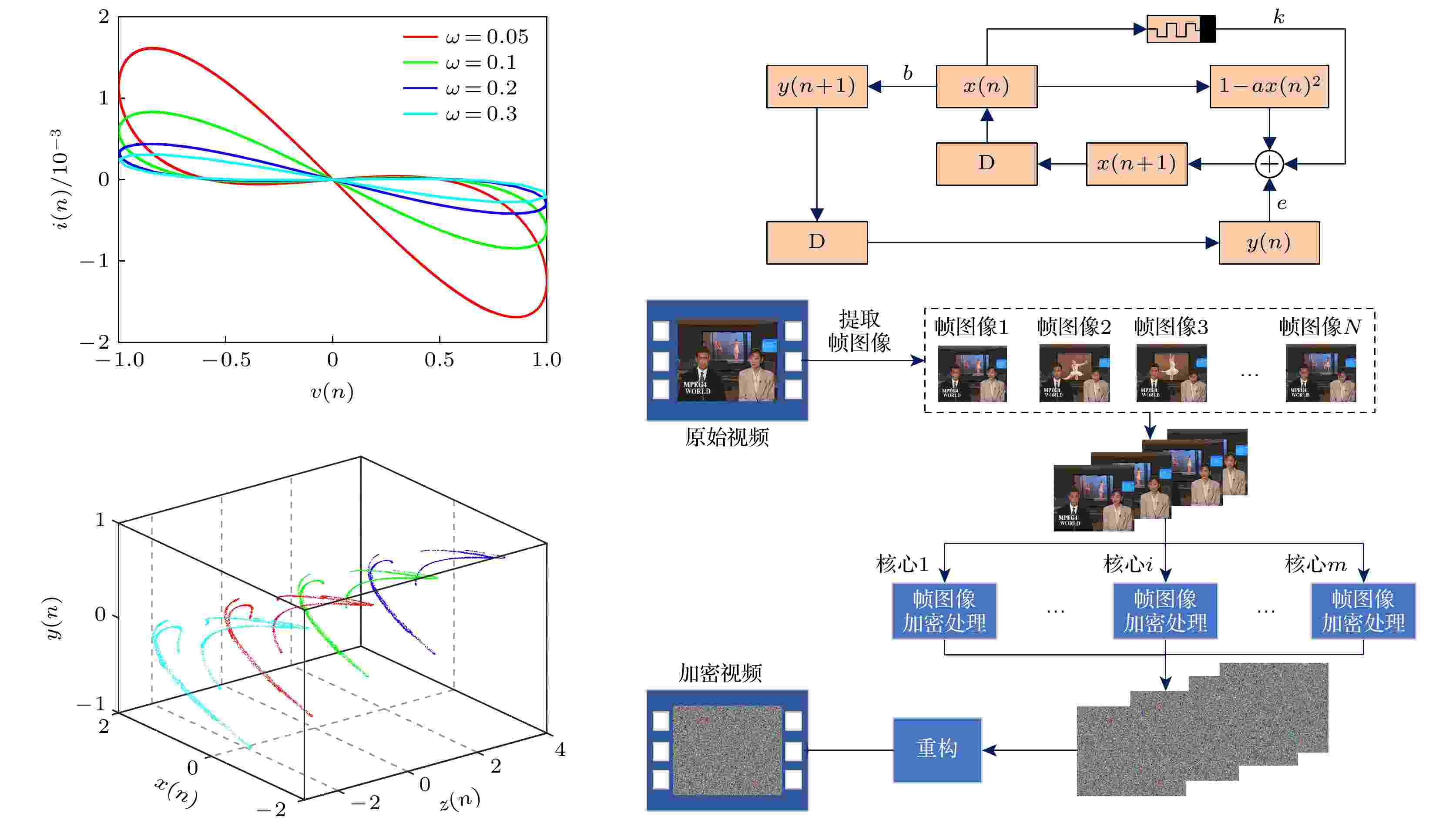

基于局部有源离散忆阻器构建一种能够产生任意数量共存吸引子的分数阶忆阻Henon映射. 该映射的不动点数量由忆阻器内部参数控制, 实现可控的同质多稳定性, 适合基于混沌的工程应用. 通过相图、分岔图、最大Lyapunov指数和吸引盆等方法揭示该映射的复杂动力学行为. 数值模拟结果表明, 该分数阶映射能够产生各种周期轨道、混沌吸引子和倍周期分岔等现象. 随后使用ARM数字平台实现该系统, 实验结果验证其物理可实现性. 最后, 基于该映射设计一种视频加密算法, 并通过安全性分析验证该加密算法能够有效保证视频的安全传输.

2024, 73 (18): 180502.

doi: 10.7498/aps.73.20240847

摘要 +

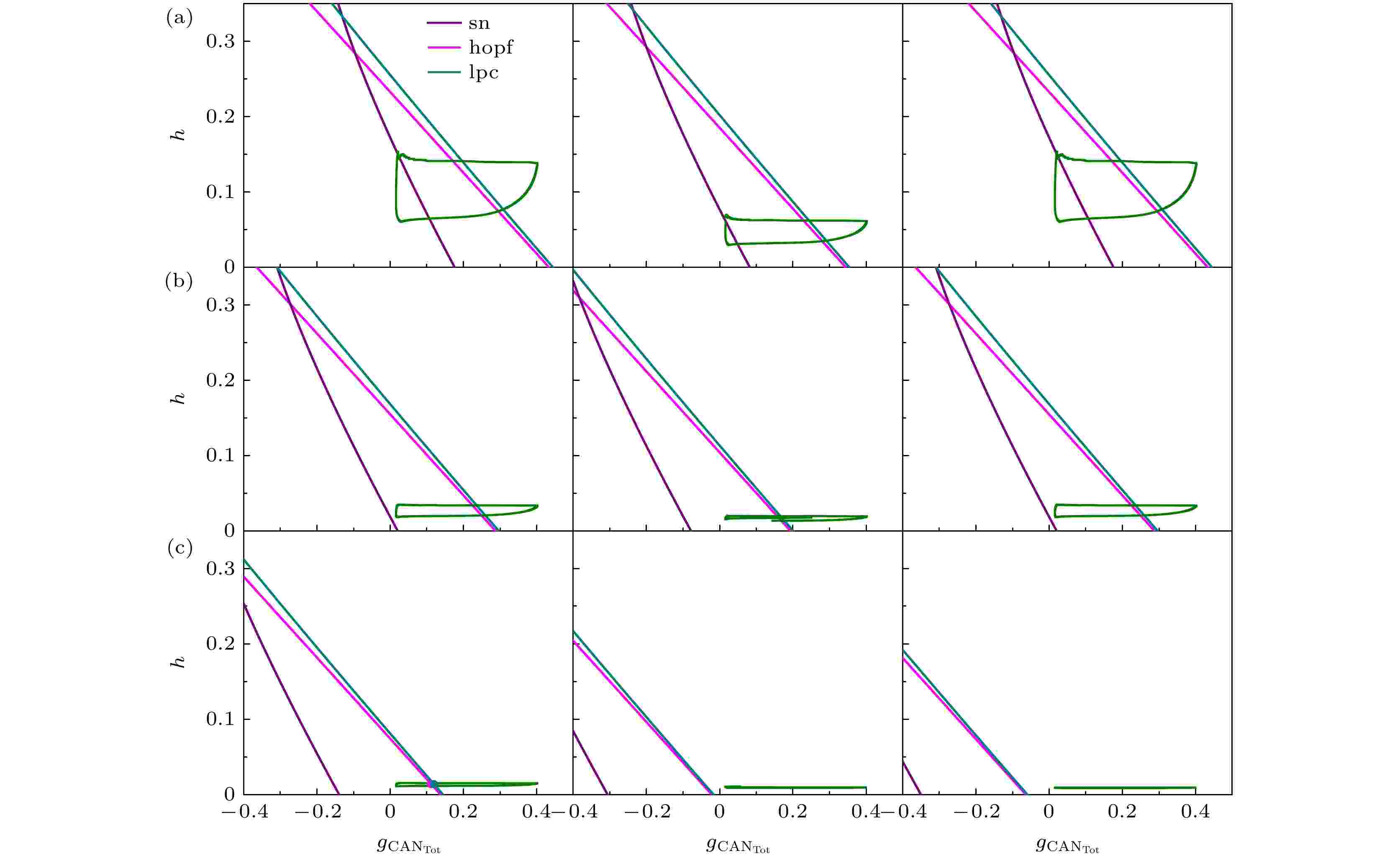

Pre-Bötzinger复合体是哺乳类动物呼吸节律起源的关键部位. 外周化学感受器可通过监测血液中氧气和二氧化碳浓度的变化, 显著影响呼吸节律. 本文基于pre-Bötzinger复合体神经元, 同时考虑运动池、肺容积、肺氧、血氧以及化学感受器等因素, 建立了电磁感应驱动的闭环呼吸控制模型. 研究发现, 在不同电磁感应驱动下, 系统的缺氧反应受到磁流反馈系数的控制. 通过分岔分析和数值模拟, 揭示了磁流反馈系数对呼吸节律的恢复能力具有显著影响, 并阐明了产生不同缺氧反应的动力学机制. 此外, 研究发现在电磁感应驱动下, 闭环系统中混合簇放电节律能够自动恢复的条件为缺氧扰动前后的分岔结构完全相同; 而当缺氧扰动前后的分岔结构不同, 系统中混合簇放电节律则不能自动恢复. 对于较轻电磁感应驱动下不能自动恢复的情形, 适当增大磁流反馈系数能使系统自动恢复, 这与Hopf分岔、极限环的鞍结分岔密切相关. 本研究有助于理解呼吸中枢与外周化学感受反馈的相互作用对呼吸节律的影响以及外部感应对缺氧反应的控制作用.

2024, 73 (18): 180503.

doi: 10.7498/aps.73.20241013

摘要 +

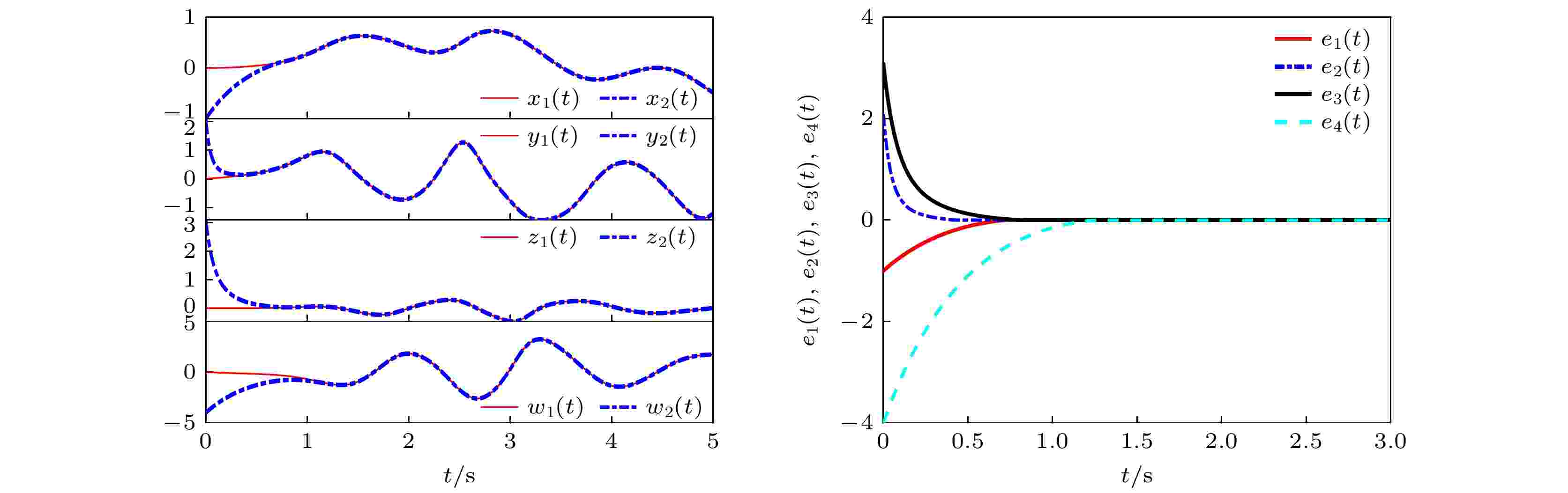

针对一类具有更复杂动力学行为的忆阻混沌系统, 本文基于新型幂次趋近律设计两种滑模控制协议分别实现了系统的有限时间、固定时间同步. 首先对于有限时间同步问题, 基于Lyapunov稳定性理论和有限时间稳定性理论, 推导了实现全局有限时间同步的充分条件, 得到了与系统初始条件有关的稳定时间上限, 并证明了系统的稳定性. 对于固定时间同步问题, 利用固定时间稳定性理论, 推导得到不随系统初始值变化的收敛时间上确界. 最后, 通过设置两组对照实验, 比较了两种滑模控制律对系统同步状态的影响, 其仿真结果与数值分析相符, 从而验证了本文的有效性和可行性.

编辑推荐

2024, 73 (18): 180701.

doi: 10.7498/aps.73.20240909

摘要 +

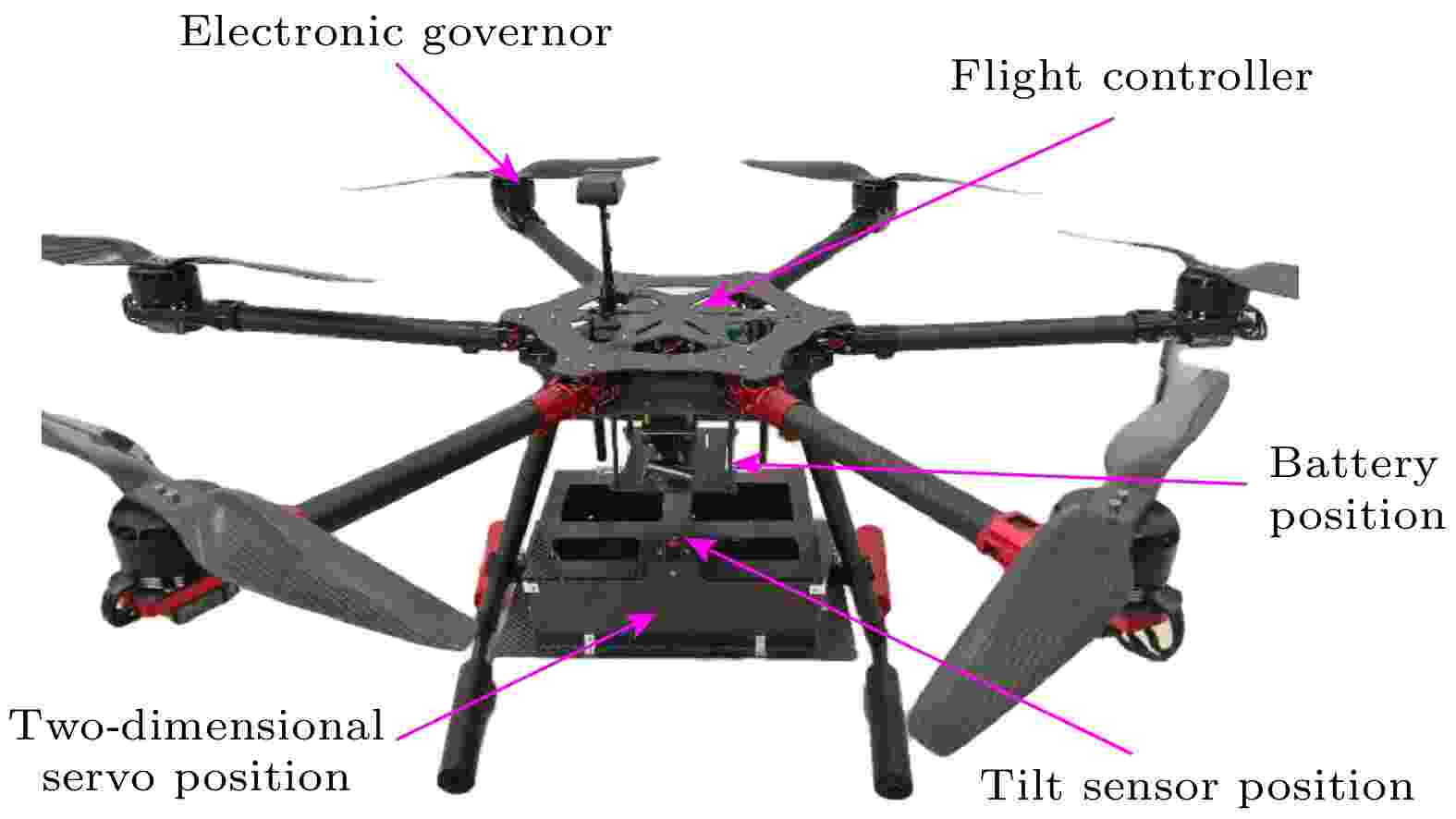

针对机载探测系统的小型化、多角度、多高度、快速同时获取大气多污染物的技术需求, 研制了一套融合多传感实现不同高度和不同方位角的轻量化、低成本的小型差分光学吸收二维机载观测系统, 并将其搭建于旋翼无人机平台上应用于大气环境污染物的观测. 本文详细介绍了研制的旋翼无人机平台和机载差分光学吸收系统构成, 开展了系统稳定性研究, 机载设备偏航角、翻滚角以及俯仰角的角度偏差均值分别为0.07°, –0.13°, –0.12°, 满足监测稳定性要求. 将机载系统与商用地基差分光学吸收系统进行比对观测实验, 比对结果显示二者监测数据相关系数均大于0.92. 最后利用该机载系统开展外场飞行实验, 机载差分系统分别飞行距离水平面至30, 60, 90 m高度进行观测, 观测时仰角设置为0°, 方位角从0°到360°每隔30°进行一次测量, 获得了不同方位角以及不同高度下的NO2, SO2, HCHO浓度分布信息. 研究结果表明该研发系统满足大气多污染物同时快速多角度多高度的探测技术需求.

基本粒子物理学与场

编辑推荐

2024, 73 (18): 181101.

doi: 10.7498/aps.73.20240800

摘要 +

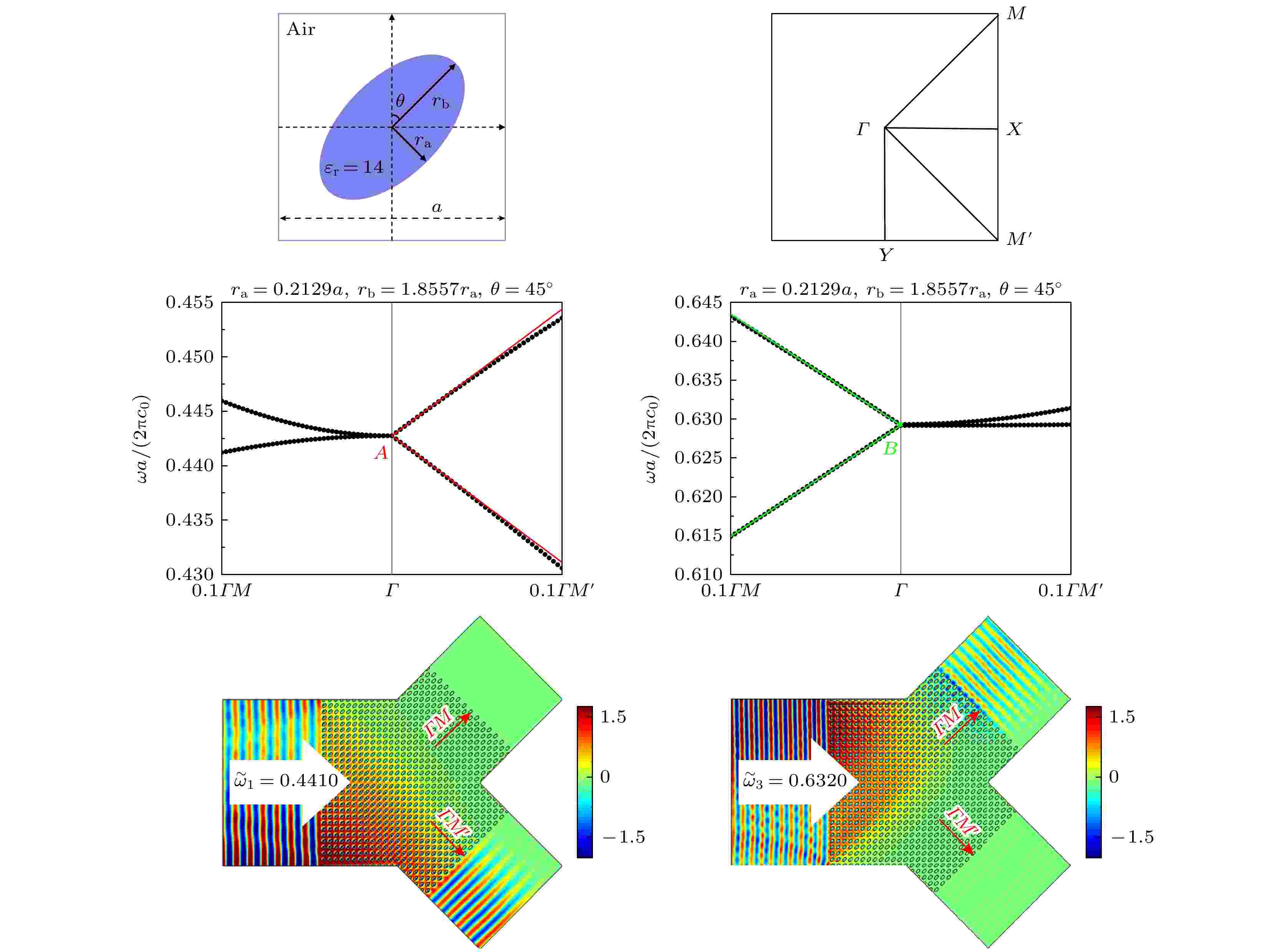

设计了一种由椭圆介电柱子组成的正方晶格光子晶体结构. 通过调节椭圆柱子的大小和放置角度, 在布里渊区中心同时实现两个不同频率的双重偶然简并, 并获得两个不同波段的半狄拉克锥. 更有趣的是, 这两个半狄拉克锥沿椭圆柱子长轴和短轴两个方向表现出的线性和非线性色散关系正好相反, ${\boldsymbol{k}} \cdot {\boldsymbol{p}}$ 微扰理论也进一步证实了这种奇异的色散关系. 数值计算结果表明在两个半狄拉克点频率附近, 本文所设计的正方晶格光子晶体在线性色散所在方向上等效为阻抗匹配的双零折射率材料, 而在非线性色散所在方向上只能等效为单零折射率材料, 即沿椭圆柱子长轴和短轴两个方向的等效零折射率展现出差异性. 而两个不同波段的半狄拉克锥所对应的这种等效零折射率的各向异性截然相反, 因此可利用“Y”型光子晶体板将两种不同频率的电磁波成功分离.

2024, 73 (18): 181201.

doi: 10.7498/aps.73.20240905

摘要 +

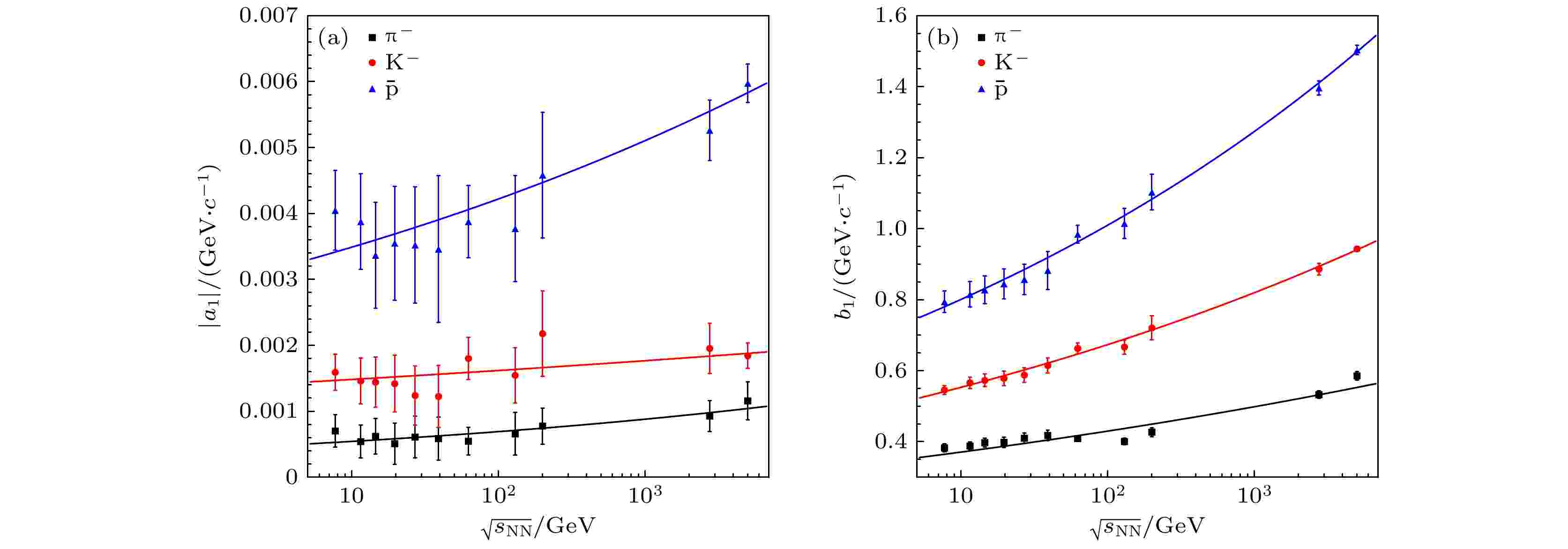

末态粒子的平均横动量$\langle p_{\mathrm{T}}\rangle$ 是高能重离子碰撞实验中的一个重要观测量. 它反映了软质强子的特性和热核物质的性质, 对其研究有助于获取碰撞系统的演化信息与规律. 基于相对论重离子对撞机(RHIC)上的STAR、PHENIX实验组和大型强子对撞机(LHC)的ALICE实验组提供的金核-金核(Au+Au)和铅核-铅核(Pb+Pb)碰撞中心快度区实验数据, 唯象公式能很好地描述不同碰撞能量下, 鉴别粒子平均横动量$\langle p_{\mathrm{T}}\rangle$ 随碰撞中心度、每核子对的平均碰撞次数、每核子对平均产生的带电粒子多重数赝快度密度及每次碰撞平均产生的带电粒子多重数赝快度密度的依赖关系. 结果表明, 鉴别粒子平均横动量$\langle p_{\mathrm{T}}\rangle$ 与碰撞中心度呈线性关系, 而与每核子对的平均碰撞次数$ {2N_{{\mathrm{coll}}}}/{N_{{\mathrm{part}}}}$ 、每核子对平均产生的带电粒子多重数赝快度密度$\dfrac{2}{N_{{\mathrm{part}}}}\dfrac{{\mathrm{d}}N_{{\mathrm{ch}}}}{{\mathrm{d}}\eta}$ 及每次碰撞平均产生的带电粒子多重数赝快度密度$\dfrac{1}{N_{{\mathrm{coll}}}}\dfrac{{\mathrm{d}}N_{{\mathrm{ch}}}}{{\mathrm{d}}\eta}$ 呈幂律关系. 同时, 发现鉴别粒子平均横动量$\langle p_{\mathrm{T}}\rangle$ 与碰撞中心度以及每核子对的平均碰撞次数唯象公式中的拟合参数与碰撞能量呈现非常好的幂律函数关系. 因此, 碰撞中心度及每核子对的平均碰撞次数是研究鉴别粒子平均横动量的优选物理量. 本文结果可用于对实验上在其他碰撞能量下鉴别粒子平均横动量的预测.

原子和分子物理学

2024, 73 (18): 183101.

doi: 10.7498/aps.73.20240754

摘要 +

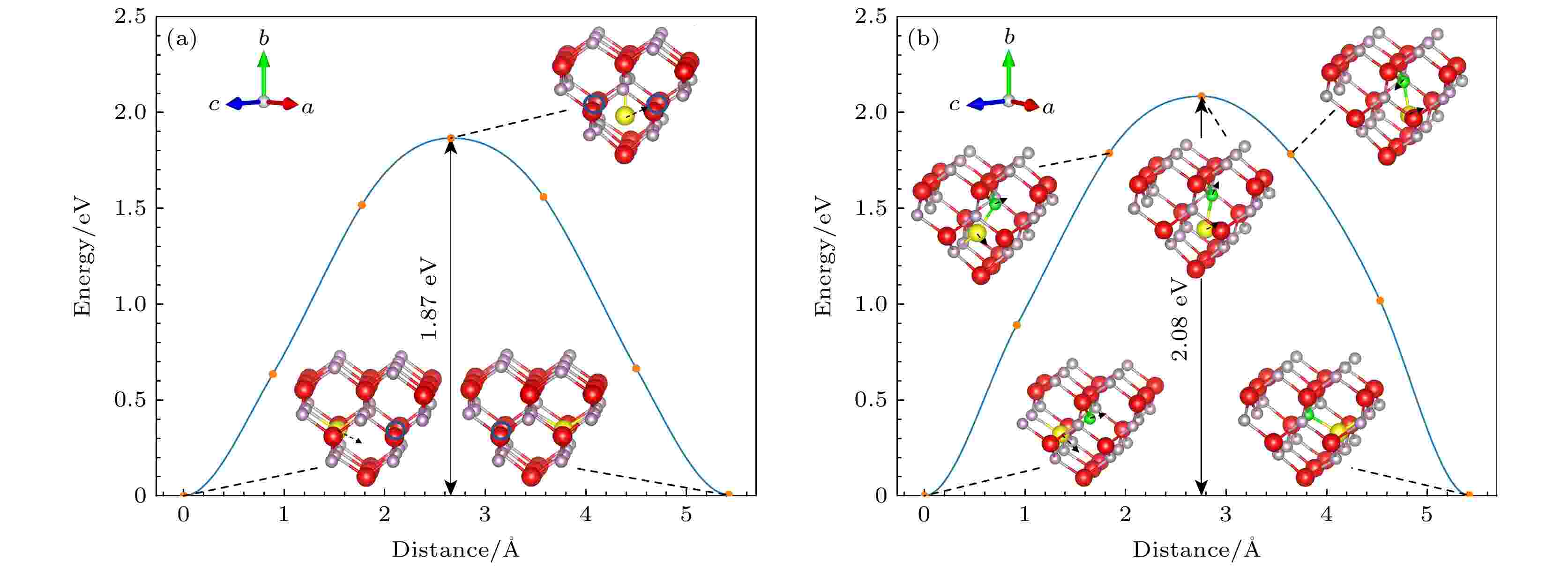

磷化铟作为重要的第二代半导体材料, 具有禁带宽度大、电子迁移率高、光电转换效率高、抗辐照性能强等优点, 是制备航天器电子器件优良材料之一. 但空间辐射粒子在磷化铟电子器件中会产生点缺陷, 导致其电学性能发生严重下降. 本文采用第一性原理方法对磷化铟中点缺陷的稳态结构进行研究, 并计算了最近邻位点的缺陷迁移能. 通过构建不同电荷态点缺陷的稳态结构, 发现了4种稳态结构的铟间隙和3种稳态结构磷间隙. 研究空位点缺陷的迁移过程, 发现磷空位比铟空位迁移能高, 同时带电空位点缺陷迁移能高于中性空位. 对于间隙点缺陷迁移过程的研究发现, 相较于空位点缺陷, 间隙点缺陷迁移能更小. 在不同电荷态的铟间隙迁移过程计算中, 发现了两种不同的迁移过程. 计算磷间隙的迁移过程, 发现了特殊的中间态结构引起多路径迁移情况. 研究结果有助于深入了解磷化铟材料中缺陷的形成机制和迁移行为, 对于设计和制造空间环境中长期稳定运行的磷化铟器件有重要意义.

2024, 73 (18): 183301.

doi: 10.7498/aps.73.20240814

摘要 +

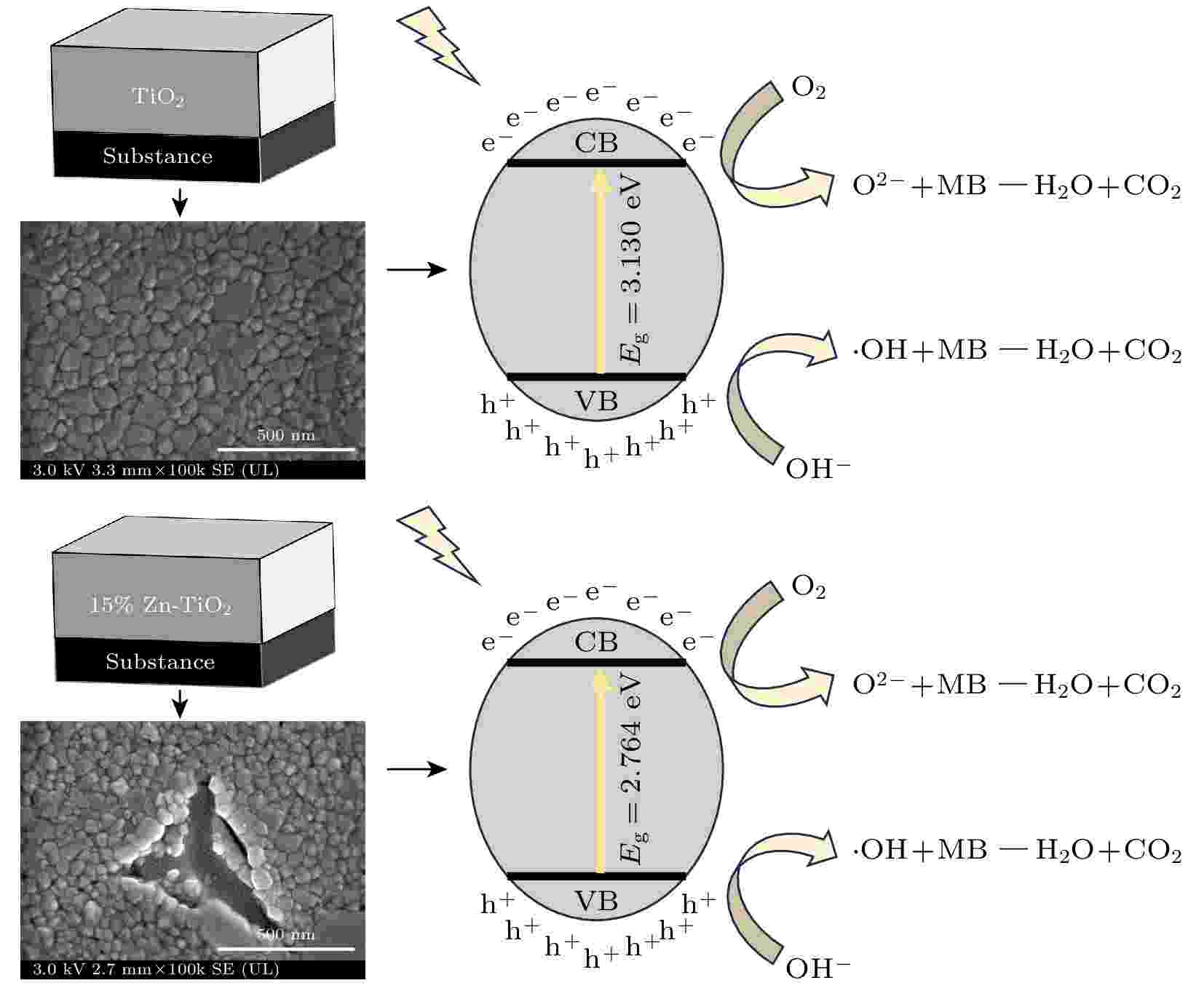

使用溶胶-凝胶法在单晶硅衬底上制备一批不同Zn2+成分调节的TiO2薄膜, 观测Zn2+和TiO2合金化过程中光学和光催化性能的变化. X射线衍射光谱仪用于观测在合金化过程中薄膜的晶体结构变化并追踪ZnTiO3化合物的形成. 扫描电子显微镜、原子力显微镜用于观测合金化过程中因TiO2晶格对Zn2+溶解度有限而导致薄膜表面出现大量孔洞的现象. X射线光电子能谱和光学带隙用于观测Zn2+与TiO2合金化过程中电子结构层面的变化. 最后, 通过降解亚甲基蓝(MB)溶液, 表明少量Zn2+掺杂完全溶解在TiO2中, 并破坏TiO2结晶质量. 在Zn2+的成分占比继续提高至15%的过程中, XPS峰形拟合结果验证了TiO2对Zn2+的溶解度有限, 导致薄膜出现大量孔洞结构, 薄膜的活性比表面积得以提升, 同时Zn2+可以有效地捕获光生e–/h+. 为了继续观察Zn2+浓度对TiO2的影响, 将Zn2+的浓度提升至40%, 观察Zn2+与TiO2合金化过程中的现象. 表明化合物ZnTiO3的出现可以充当e–/h+的复合中心以及TiO2占比的大幅下降导致合金化之后的薄膜光催化效率逐渐下降.

电磁学、光学、声学、传热学、经典力学和流体动力学

2024, 73 (18): 184101.

doi: 10.7498/aps.73.20240985

摘要 +

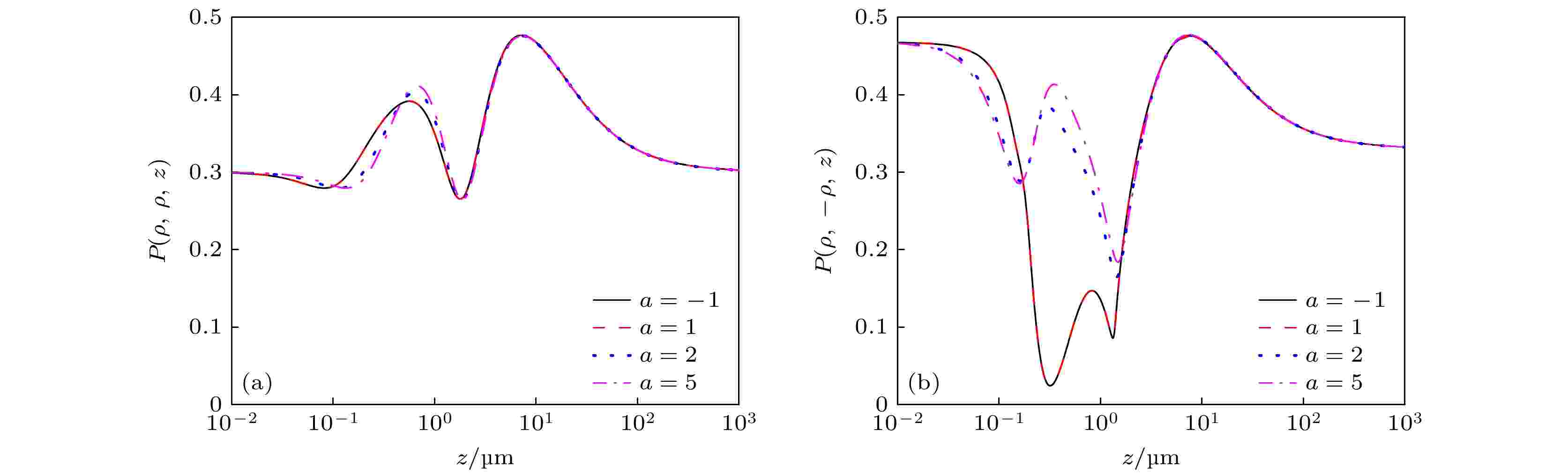

采用推导的部分相干线刃型-螺旋型混合位错光束在生物组织传输中的交叉谱密度函数与矩阵, 数值模拟了人体真皮组织传输中, 无量纲参数a和线刃型位错离轴距离b对源平面光束归一化光强和相位分布的影响; 相同两点间、不同两点间光束偏振态的变化, 及其与4个光束参数(a、b、空间相关长度σxy, σyy)以及传输距离z的关系. 结果表明: 归一化光强为非轴对称分布. a绝对值越大, 主峰越圆润; b值越大, 次峰越低. 在源平面存在一个相干涡旋和一个线刃型位错; a的符号和大小会影响相位分布; b值越大, 线刃型位错离原点越远. 在源平面处, 空间相同两点的偏振度和椭圆率与光束参数选取无关, 方位角仅与b和σyy有关; 空间不同两点的偏振态参量都只与σxy和σyy有关. 在足够远处, 偏振态各自趋于一定值. 传输中, a的绝对值一定正负不影响偏振态的大小; 随着b增大, 偏振态曲线极值次数减小, 突变的次数增加; σxy取值不同时, 相同两点偏振态变化的差异主要集中在极值附近, 不同两点偏振态变化的差异主要集中在初值和极值附近; |σxx-σyy|大小引起了偏振态变化规律的多样性.

2024, 73 (18): 184201.

doi: 10.7498/aps.73.20240842

摘要 +

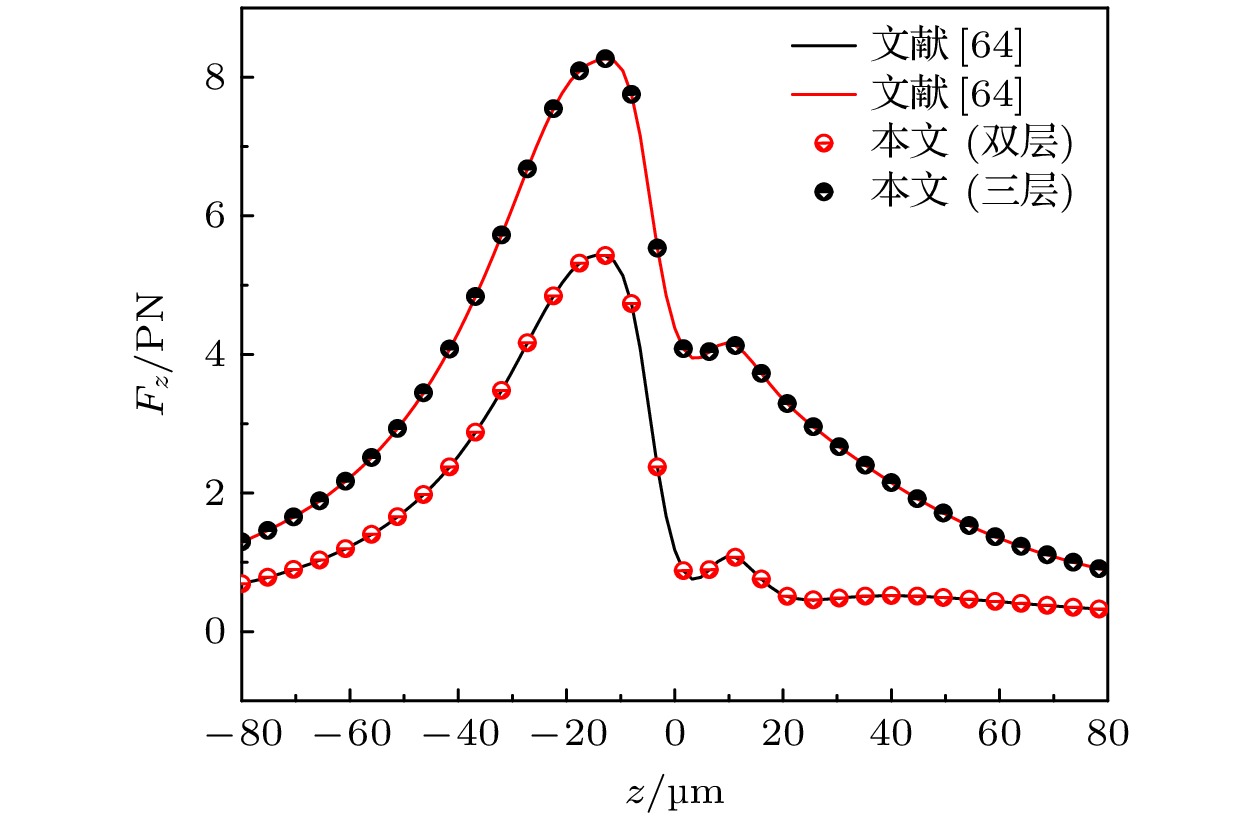

随着光学技术的发展, 人们对光场与微粒相互作用的研究越来越深入. 通过研究驻波场中非均匀手性粒子的辐射力特性, 可以深入了解光场对微粒的影响机制, 为微纳米尺度下分层手征粒子的操控和应用提供新思路. 本文对双高斯波束照射下非均匀手征分层粒子的辐射力展开研究. 从广义洛伦兹-米氏理论(generalized Lorentz-Mie theory, GLMT)和球矢量波函数(spherical vector wave functions, SVWFs)出发, 推导了双高斯波束(double Gaussian beams, DGBS)的总入射场展开系数. 基于边界连续条件和电磁动量守恒定理, 得到双高斯波对粒子的辐射力表达式. 通过与现有文献进行比较, 证明了理论和程序的正确性. 详细分析了各种参数对辐射力的影响, 如束腰宽度、偏振形式、粒子半径、内外手征参数、折射率、最外层厚度等. 研究表明, 与单个高斯束相比, 反向传播的高斯驻波在捕获或限制非均匀手性分层粒子方面表现出显著优势, 提供了更强的粒子操控能力. 此外, 通过选择合适的偏振态入射, 可以在这些参数之间实现微妙的平衡, 从而有效地稳定俘获非均匀手性粒子. 这些研究对于分析和理解形状复杂多层生物细胞的光学特性具有重要意义, 并在多层生物结构微操控方面具有重要应用价值.

编辑推荐

2024, 73 (18): 184202.

doi: 10.7498/aps.73.20241015

摘要 +

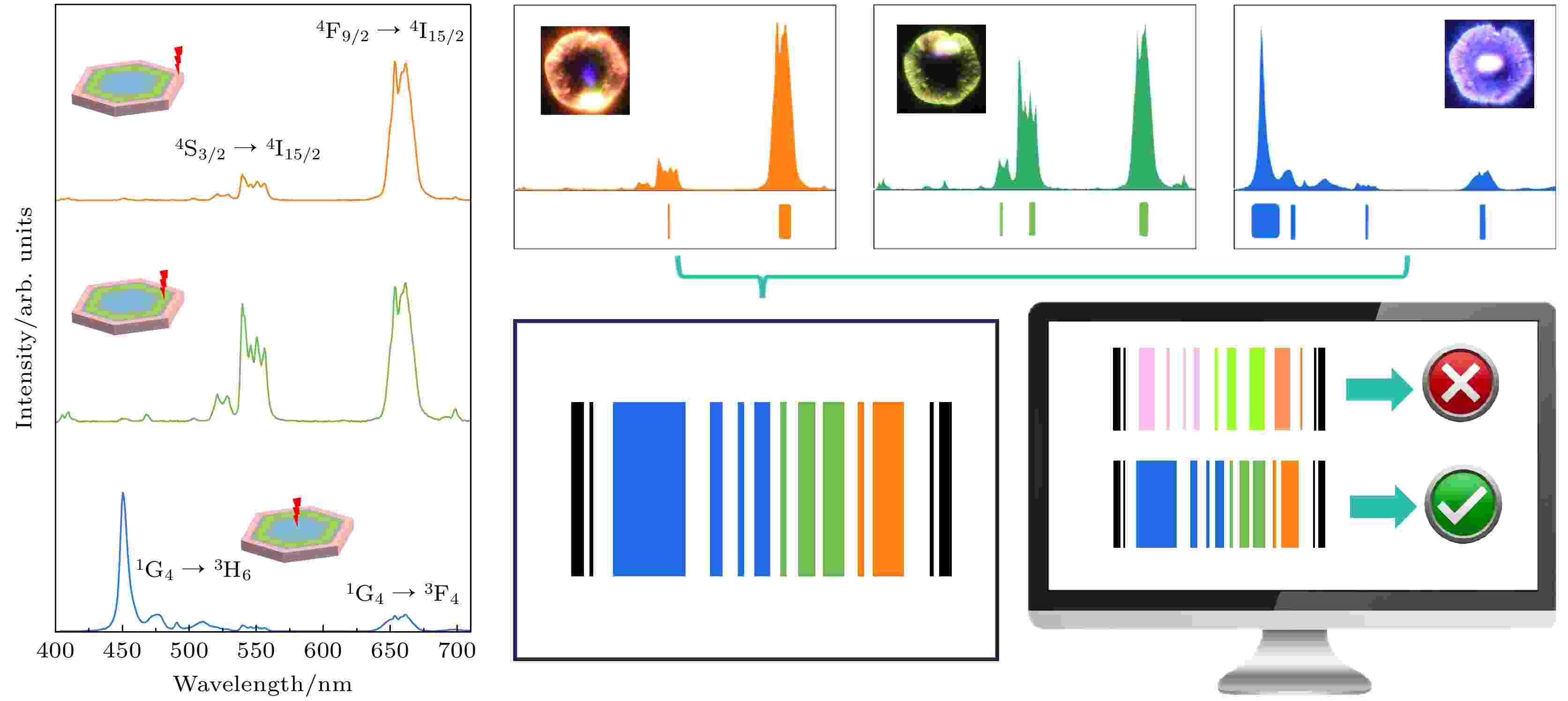

基于外延生长技术构建不同结构特性的核壳结构已成为调控稀土掺杂微纳晶体材料发光特性的有效技术手段之一. 为此, 本文基于多次外延生长并引入NaYF4中间隔离层, 构建了具有壳层独立发光特性NaYF4:50%Yb3+/2%Tm3+@ NaYF4@NaYF4:20%Yb3+/2%Er3+@NaYF4@NaYbF4:2%Er3+多层微米核壳晶体. 在980 nm激光激发下, 借助共聚焦显微光谱测试系统, 通过改变单颗粒微米晶体的激发位置, 研究了单颗粒核壳微米晶体不同微区内的发光和能量传递特性. 实验结果表明: 在相邻发光层之间引入NaYF4惰性壳, 不仅可实现单颗粒微米晶体区域内发光的调控, 且可有效抑制了各壳层离子间的相互作用, 实现了各壳层的多彩独立发射. 同时, 基于单颗粒核壳微米晶体不同区域内多彩发射特性, 构建具有信息可调的微纳光子学条形码. 由此可见, 本文所构建具有区域化可调发射的微米核壳结构, 可在不同的激发条件下实现其发光的多彩可调, 其丰富光谱指纹信息为单颗粒微米材料在光学防伪领域中的应用提供了新的途径.

2024, 73 (18): 184301.

doi: 10.7498/aps.73.20240721

摘要 +

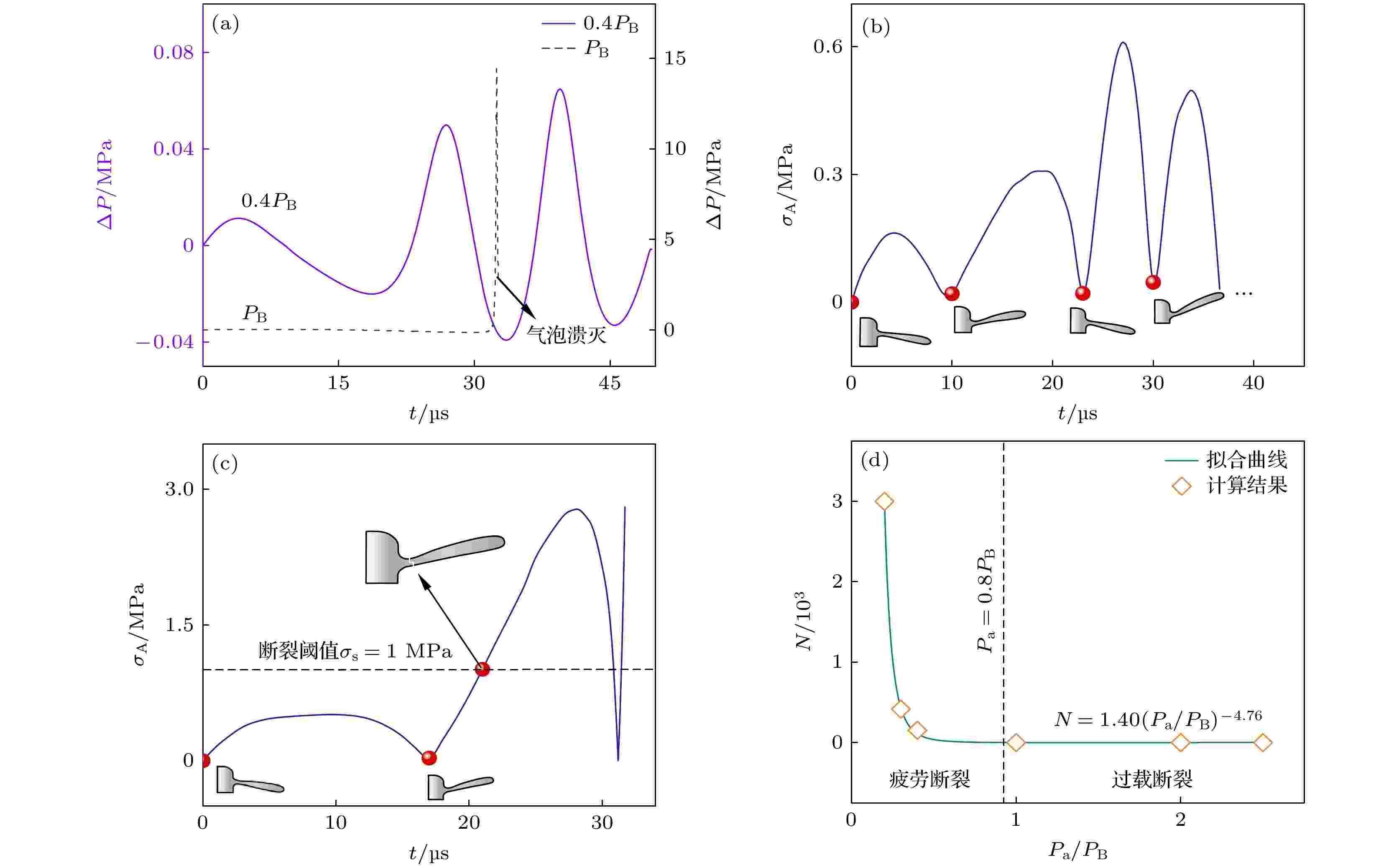

采用有限元模拟和高速摄影实验研究了液体中单个气泡在超声作用下的振荡及溃灭规律, 并揭示了气泡空化与邻近枝晶间的相互作用机制. 结果表明, 增大驱动声压促使气泡振荡模式由体积振荡转变为分裂振荡, 从而显著地提升液体中的瞬态压强和流动速度. 当气泡下方存在一个枝晶时, 随着驱动声压的增加, 二次分枝的断裂模式发生从高周疲劳断裂向低周疲劳断裂再到过载断裂的转变, 且断裂周期呈幂函数下降趋势. 气泡距离枝晶越近, 压缩状态下气泡的纵向半径逐渐大于横向半径, 且压缩时间增加, 最小气泡体积降低. 另外, 气泡与枝晶距离的减小导致气泡溃灭产生的最大压强显著降低, 而最大流速呈现先增大后降低的趋势. 若二次分枝的根部半径减小或长度增加, 二次分枝疲劳断裂周期数显著减小, 从而更容易诱发枝晶碎断. 理论计算的气泡膨胀收缩和二次分枝断裂过程与实验结果基本一致, 表明本文构建的模型能够准确预测超声场中的气泡运动及其与枝晶相互作用过程.

编辑推荐

2024, 73 (18): 184401.

doi: 10.7498/aps.73.20240685

摘要 +

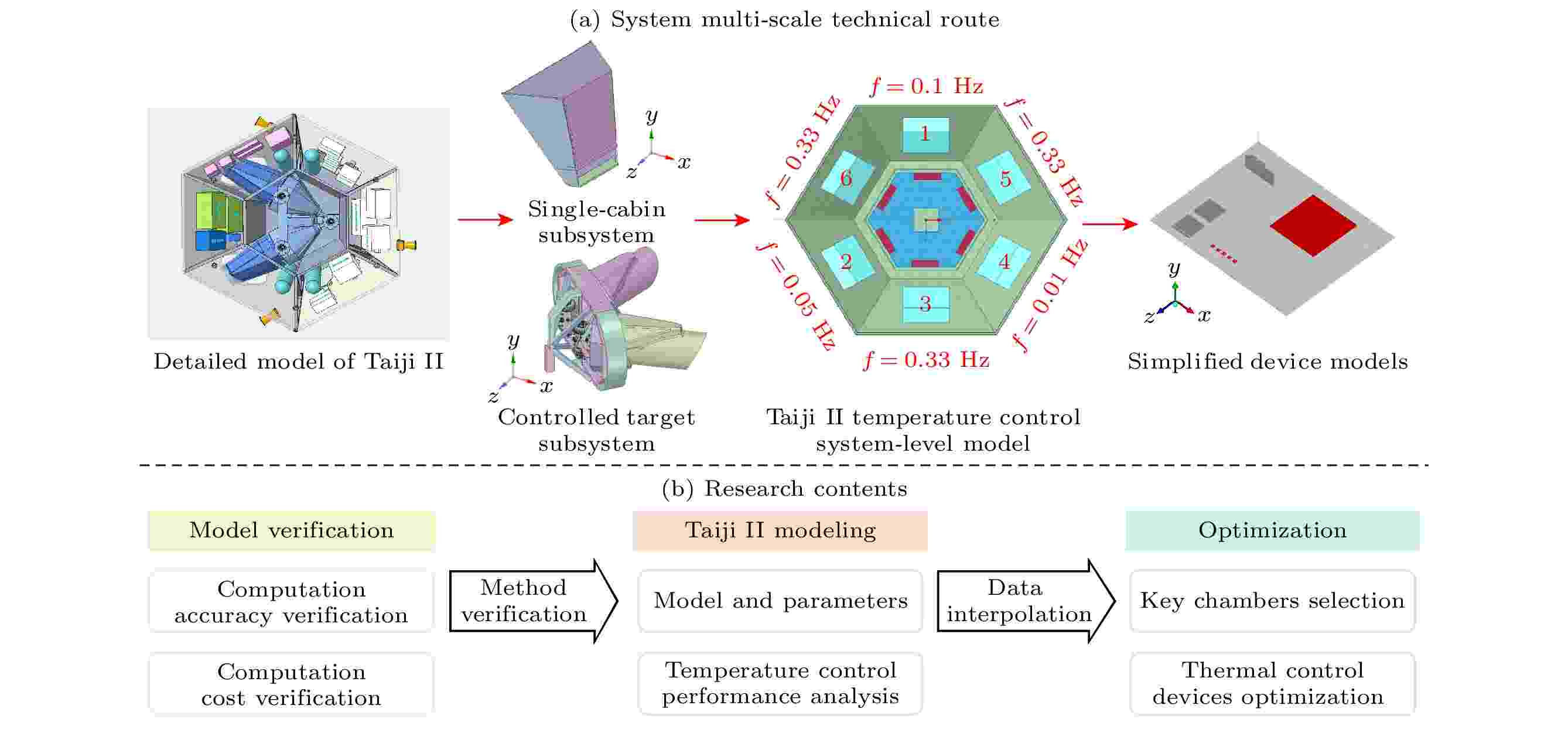

为提高星载电子器件热分析的模拟分辨率和精度以及被动热控装置的控温效果, 本文建立系统多尺度模型获得不同尺度下卫星内部电子器件的温度场和热流信息. 结果表明: 系统多尺度模型在系统级尺度模拟精度与实际模型相对误差小于9%, 并且可消耗较少的计算资源获得器件级尺度芯片微小结构的热信息. 系统级模型可从宏观尺度评估星载被动热控材料的控温隔热性能, 采用复合相变隔热材料可将载荷舱室温度波动幅值降至2.43 K, 相比平台舱室温度波动幅值降低约69.43%, 通过复合相变隔热材料隔热后的温度波动信号呈现向高频域部分转移的特征. 基于多元回归分析选定需要进行重点隔热控温的舱室后, 采用器件级简化模型得到不同热控装置布局下的温度场信息形成训练数据集, 采用神经网络遗传算法在器件尺度预测被动热控装置的最佳安装位置, 并得到减小器件最大温度波动的热控布局方案, 最大温度波动降低2.74 K.

2024, 73 (18): 184402.

doi: 10.7498/aps.73.20240293

摘要 +

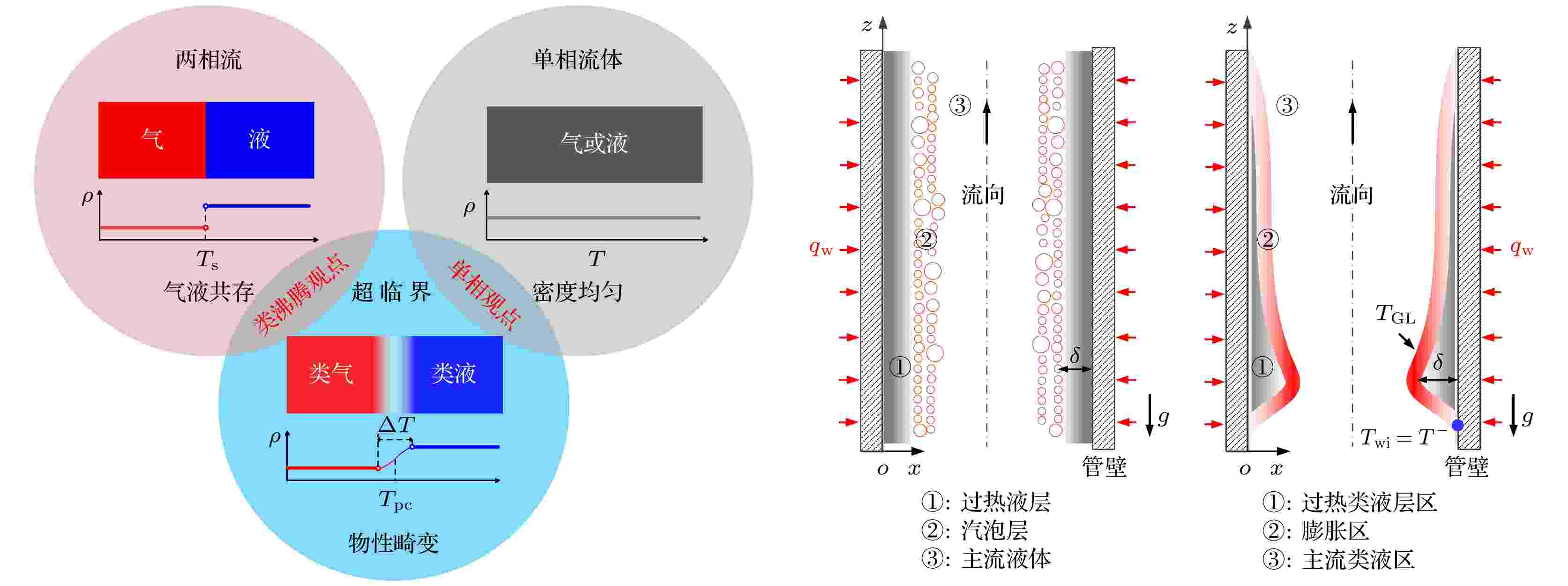

传热恶化是超临界流体(supercutical fluid, SCF)传热研究重要问题之一, 但由于SCF在跨过拟临界点时, 流体存在非平衡过程, 类气和类液之间的转变对传热的影响尚没有统一认识. 本文假设SCF在宏观上存在类似于亚临界流动沸腾现象, 通过类比亚临界沸腾传热, 认为超临界CO2传热恶化原因之一是由于流体膨胀导致热量不能被及时从壁面被带走, 并提出一个类沸腾临界点模型. 结果表明: 类沸腾引起的传热恶化发生在大温度梯度下, 较大的温度梯度使类过热液层覆盖在壁面, 并使类气和类液呈现不同的分布形式, 从而表现出不同的传热特性; 当内壁温高于拟临界温度时, 覆盖在壁面的过热类液焓值超过一定值会发生传热恶化, 提出的理论模型能够较好地解释实验结果, 此外考虑类沸腾的传热关联式, 预测精度大大提高. 本文从理论上建立超临界和亚临界传热之间的联系, 为SCF传热恶化研究提供了新思路, 丰富了超临界压力下的传热理论.

2024, 73 (18): 184701.

doi: 10.7498/aps.73.20232013

摘要 +

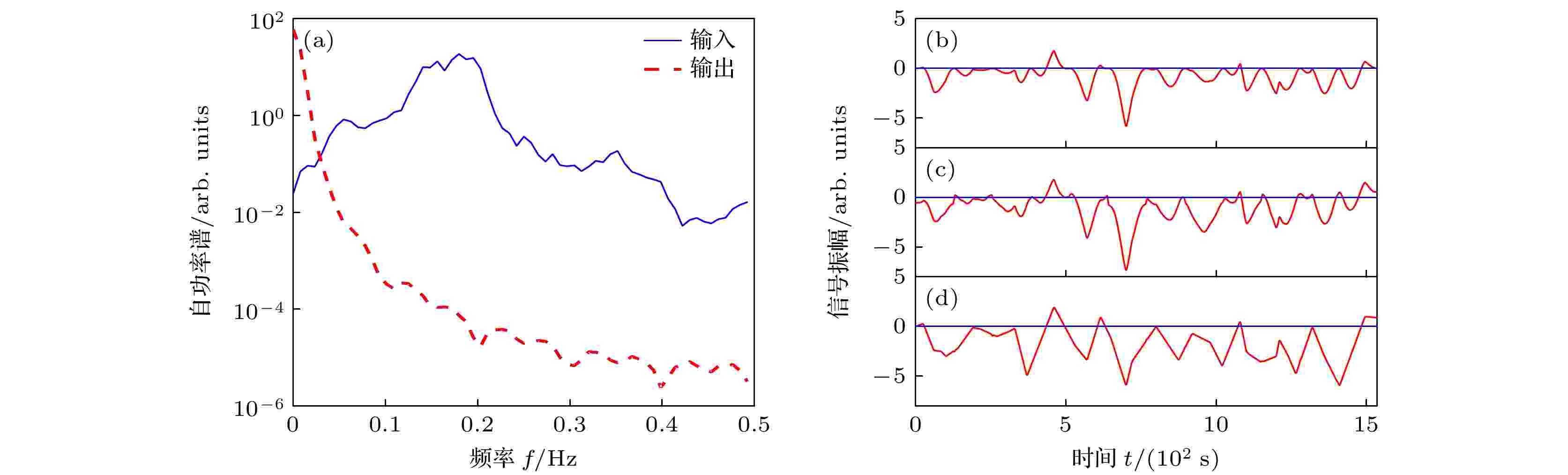

自然界存在一类特定湍动激励类型二次非线性系统, 属于一种特殊的非高斯信号系统, 其特征是输入信号谱由湍流波动产生, 而且这种湍流波动信号功率谱分布接近高斯分布. 本文从拓展Choi等(1985 J. Sound Vib. 99 309 ]和Kim等(1987 IEEE J. Ocean. Eng. OE-12 568 )的工作入手, 对以海浪激励-系泊船舶响应和充分发展湍流为代表的特定湍动激励-响应类二次非线性系统, 基于双谱分析技术进行系统仿真, 并对仿真系统进行了扩展的、系统的建模分析, 并首次应用完备迭代法(2020 Phys. Scr. 95 055202 )进行模型求解, 计算了线性传递函数与二次非线性传递函数. 所得结果均符合预期. 相干分析表明, 随机海浪-船舶摇动系统二次相干性远大于线性相干性, 但近高斯输入型充分发展湍流的线性相干性更大. 反算验证或与真实系统的对比表明, 本文的湍流仿真手段与系统建模方法准确性好, 求解算法效率高, 可以有效应用于与湍动激励相关的二次非线性系统的模型描述与系统分析.

气体、等离子体和放电物理

编辑推荐

2024, 73 (18): 185201.

doi: 10.7498/aps.73.20240730

摘要 +

基于 PLT, EAST, WEST, ASDEX-Upgrade, JET等托卡马克装置开展的研究表明重杂质易产生聚芯现象, 这会导致等离子体约束性能降低甚至引发等离子体大破裂事件. 大破裂期间等离子体热能损失主要发生在快速热猝灭(thermal quench, TQ)阶段, 但目前对于这一阶段的时间尺度定标关系并没有较为全面的物理解释. 国际热核聚变实验堆(International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER)将采用全钨壁材料, 而钨作为高Z杂质, 其较强的辐射能力将会对TQ过程的热能损失产生影响. 为研究钨杂质对快速TQ时间尺度的影响, 本工作通过同时考虑随机磁场导致的热扩散以及钨杂质辐射引起的热损失机制, 建立了托卡马克等离子体电子温度演化的一维模型, 并在典型类ITER参数下对该阶段的电子温度演化进行数值计算和分析. 主要结论为: 1)快速TQ时间尺度的量级由热扩散水平决定, 但钨杂质辐射可以定量上影响TQ时间尺度和TQ后期电子温度, 钨浓度越高TQ时间尺度越短、后期电子温度越低, 且数值与解析结果分析都表明该时间尺度与钨杂质浓度近似呈线性关系; 2)快速TQ阶段前期, 通过钨杂质辐射损失的能量远小于通过随机磁场引起热扩散损失的能量, 但在TQ后期, 钨杂质辐射功率量级可以接近甚至超过热扩散功率, 这也是导致TQ后期电子温度随钨浓度增大而降低的原因. 因此, 钨杂质辐射在TQ后期对热能损失的贡献不可忽略.

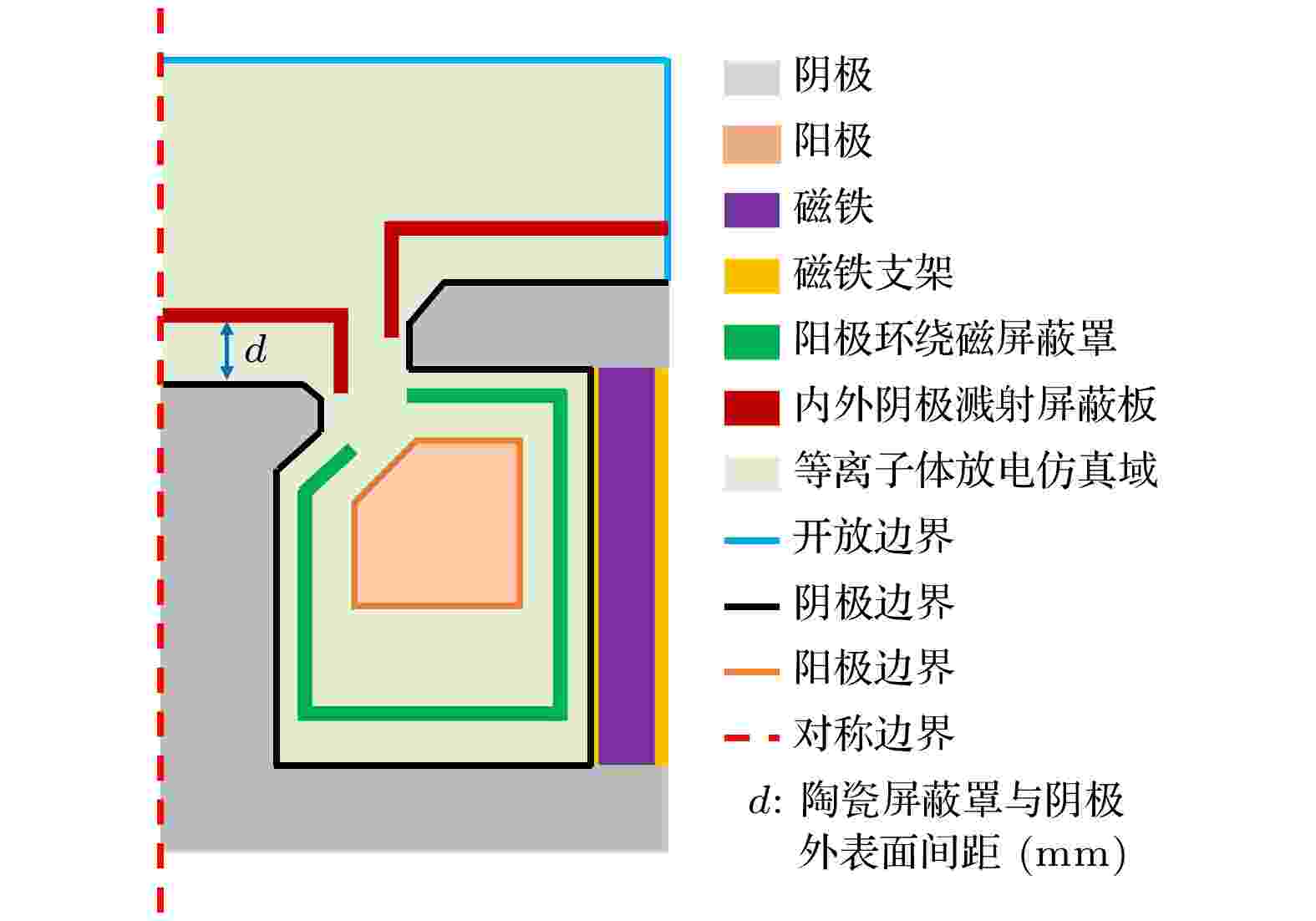

2024, 73 (18): 185202.

doi: 10.7498/aps.73.20240494

摘要 +

阳极层离子源可输出高密度离子束流, 广泛用于等离子体清洗和辅助沉积, 但大束流下内部易发生放电击穿, 且大量离子轰击内外阴极导致明显刻蚀, 易造成样品污染. 本文提出阳极环绕磁屏蔽罩和内外阴极溅射屏蔽板的设计方案, 并仿真研究了其对离子源电磁场和等离子体放电输运的影响. 发现阳极环绕磁屏蔽罩可切断离子源内部阴阳极间的磁场回路, 消除打火条件. 内外阴极溅射屏蔽板选择溅射产额低且绝缘性能好的氧化铝, 既可阻挡离子溅射, 又能屏蔽阴极外表面电场, 使等离子体放电向阳极压缩, 在抑制阴极刻蚀行为的同时提升离子输出效率. 当距离阴极外表面9 mm时, 溅射屏蔽板的作用效果最优, 不仅能获得稳定放电和高效输出, 还可大幅削弱阴极刻蚀行为并减少污染. 实验结果显示: 改进离子源无内部打火, 输出高效且清洁, 相同电流下离子输出效率较原离子源实际提高36%; 玻璃基片在经过1 h清洗后, 表面成分几乎不变, 来自阴极溅射的Fe元素含量仅为0.03%, 比原离子源低2个数量级, 含量约为原离子源的0.6%, 实验结果验证了理论分析.

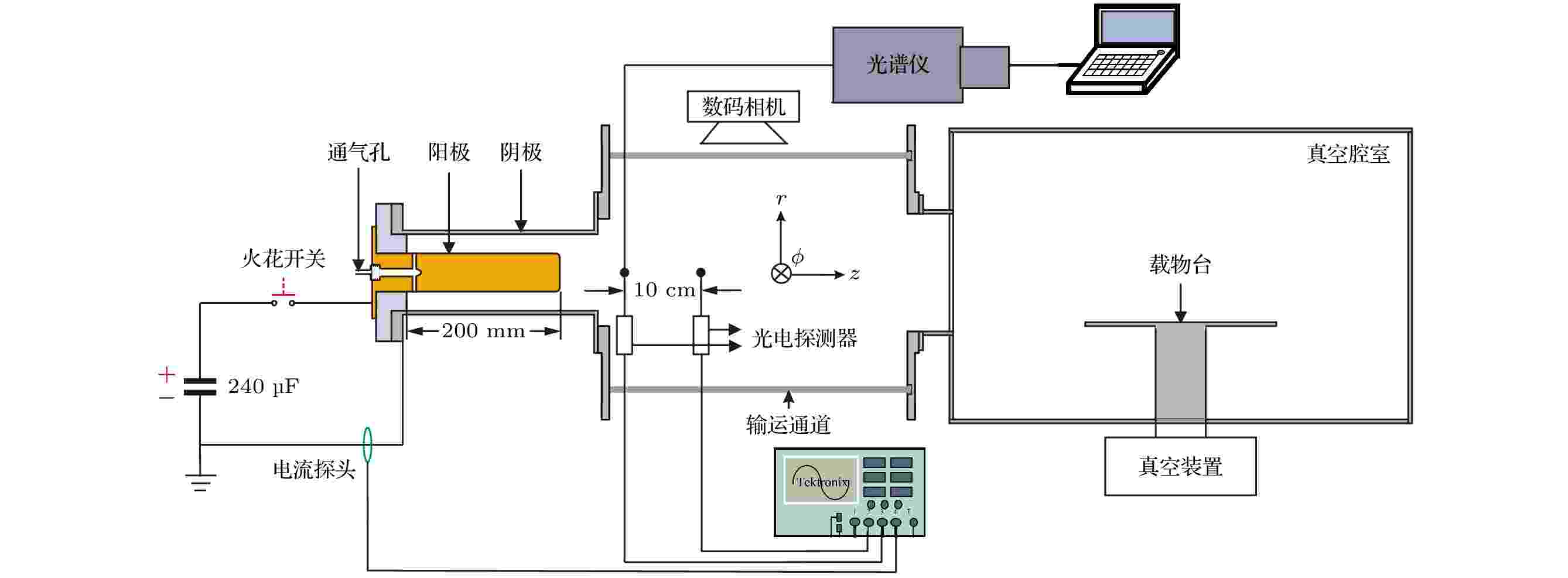

2024, 73 (18): 185203.

doi: 10.7498/aps.73.20240760

摘要 +

同轴枪放电可以产生高速度、高密度及高能量密度的等离子体射流, 在等离子体空间推进、天体物理和高温核聚变等研究领域具有广泛的应用. 基于同轴枪的实际应用, 等离子体速度、密度、纯净度是评估等离子体特性的重要参量. 本文通过对等离子体光电流信号和发射光谱的测量及放电图像的拍摄, 研究了不同放电电流和气压对同轴枪放电等离子体的动力学特性、电子密度与杂质发射光谱的影响. 实验结果表明: 气压为10 Pa, 放电电流为30—70 kA时, 等离子体在枪内的加速时间随电流的增大而缩短, 等离子体中阳极和阴极杂质光谱均随电流的增大而增强; 放电电流为40 kA, 气压为10—70 Pa时, 等离子体加速时间随气压的增大而增长, 等离子体中阴极杂质光谱强度随气压的增加不断降低, 而阳极杂质光谱强度却是逐渐增加的, 不过其增长速率逐渐减小. 分析认为, 不同放电电流和气压决定了等离子体获能、加速特性及电子密度, 协同影响金属杂质特性. 同轴枪喷口处发生等离子体箍缩效应与高密度电弧在枪内加速时间是影响阳极烧蚀的重要因素, 阴极材料的杂质是离子轰击溅射产生的, 主要依赖于离子携带的能量.

凝聚物质:电子结构、电学、磁学和光学性质

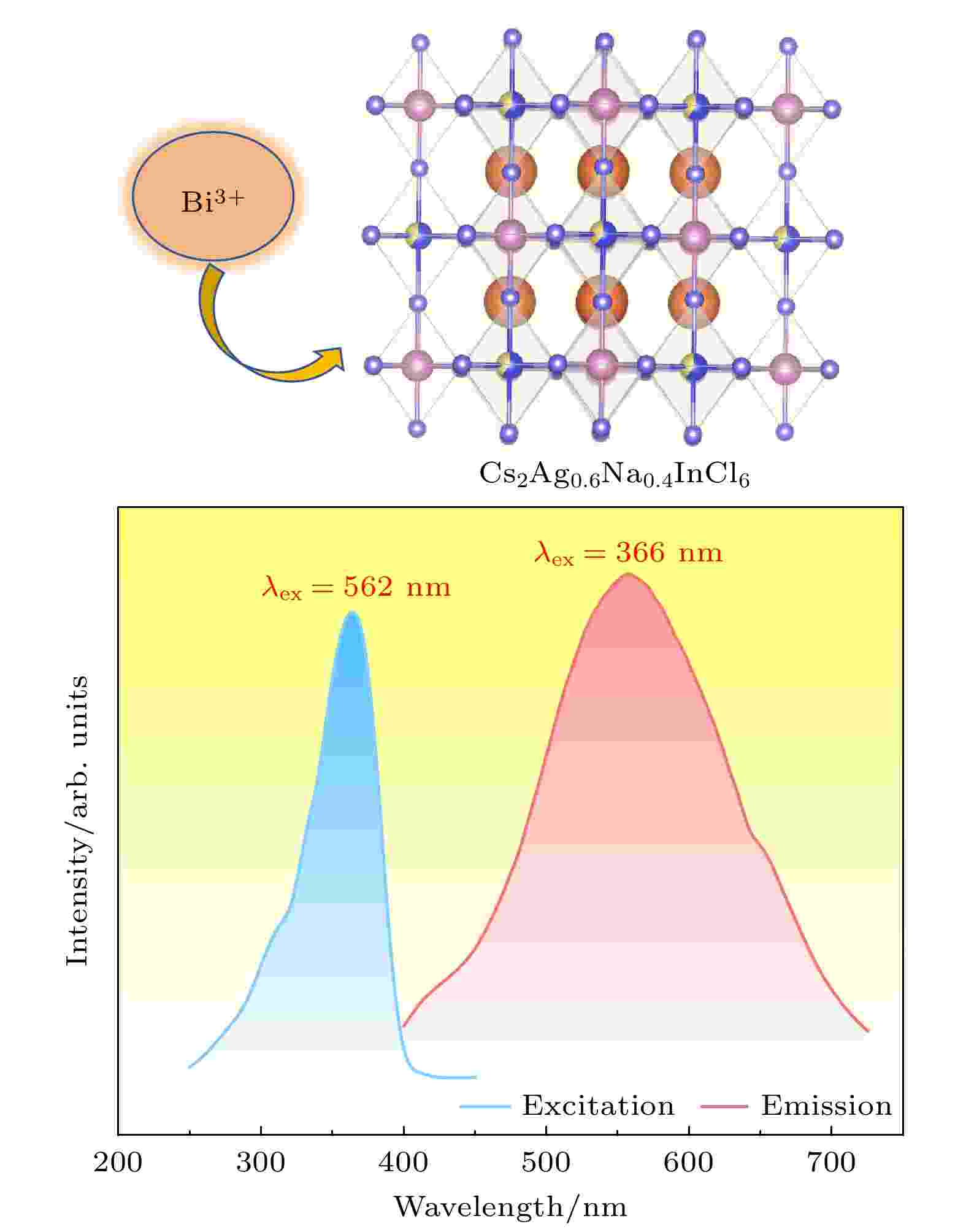

2024, 73 (18): 187801.

doi: 10.7498/aps.73.20240901

摘要 +

现需开发一种低耗能、绿色环保制备双钙钛矿荧光粉的工艺, 并将其他金属离子掺入该基质, 获得一种高量子效率的新型发光材料. 本文采用微波固相法制备了Bi3+掺杂无铅双钙钛矿Cs2Ag0.6Na0.4InCl6荧光粉, 该方法无需配体辅助, 绿色环保. 通过X射线衍射仪和扫描电子显微镜对晶体结构和形貌进行表征, 并通过激发光谱、发射光谱和时间分辨光谱以及量子效率对其发光性能进行研究. 结果表明: 1) Cs2Ag0.6Na0.4InCl6为立方晶体, 属于$ Fm\bar 3m $ 空间群, 晶粒形貌为不规则颗粒; 2)当Bi3+的最佳掺杂浓度为0.0013 mmol时, Cs2Ag0.6Na0.4InCl6材料发射中心波长为562 nm, 平均荧光寿命达到2.60 μs, 量子效率达到45.28% ; 3)当Bi3+离子浓度超过0.0013 mmol时, 会产生明显的浓度猝灭效应, 主要是因为Bi3+离子之间电四极-电四极(q-q)相互作用; 4) Cs2Ag0.6Na0.4InCl6掺杂Bi3+荧光粉的色度坐标(CIE)位于黄光区域, 是一种具有潜在应用价值的暖白光LED用黄色荧光粉.

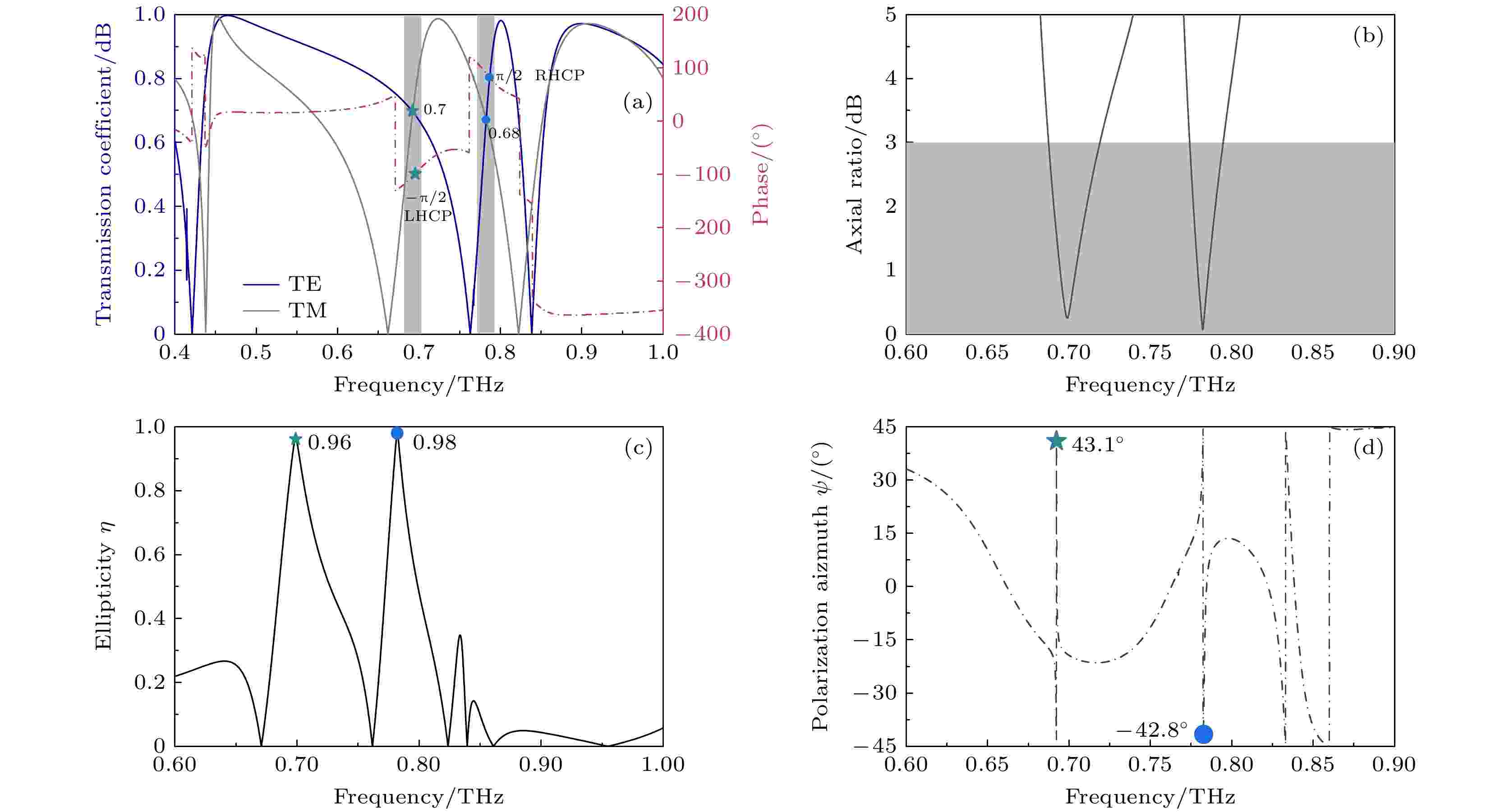

物理学交叉学科及有关科学技术领域

2024, 73 (18): 188101.

doi: 10.7498/aps.73.20240632

摘要 +

在太赫兹频段基于类电磁诱导透明效应(electromagnetically induced transparency, EIT)提出了一种高效率极化转化滤波器, 通过非对称结构激励了多能级明模路径, 在传统EIT干涉效应的基础上, 获得了正交的圆极化转换窗口. 通过两组具有相似共振频率的明模相互干涉产生透射窗口, 然后构造非对称结构来实现TE和TM极化下的透射窗口偏移, 从而实现双频点极化转换. 该超材料的单元结构由4个开口T型金属谐振组成. 通过分析表面电流分布、频率响应特性以及入射角特性, 探究了其工作机理. 研究结果显示, 该设计在不同极化下实现了电磁诱导透明现象. 随后, 基于两个入射极化的EIT共振, 在0.692 THz处实现了线极化到右旋圆极化转换和0.782 THz处实现了线极化到左旋圆极化转换, 透射系数分别为0.7和0.68. 这种基于EIT的极化转化具有低损耗和超薄的特点, 在紧凑型天线、衍生雷达相控阵和军事工业探测器领域有潜在应用价值.

编辑推荐

2024, 73 (18): 188201.

doi: 10.7498/aps.73.20240533

摘要 +

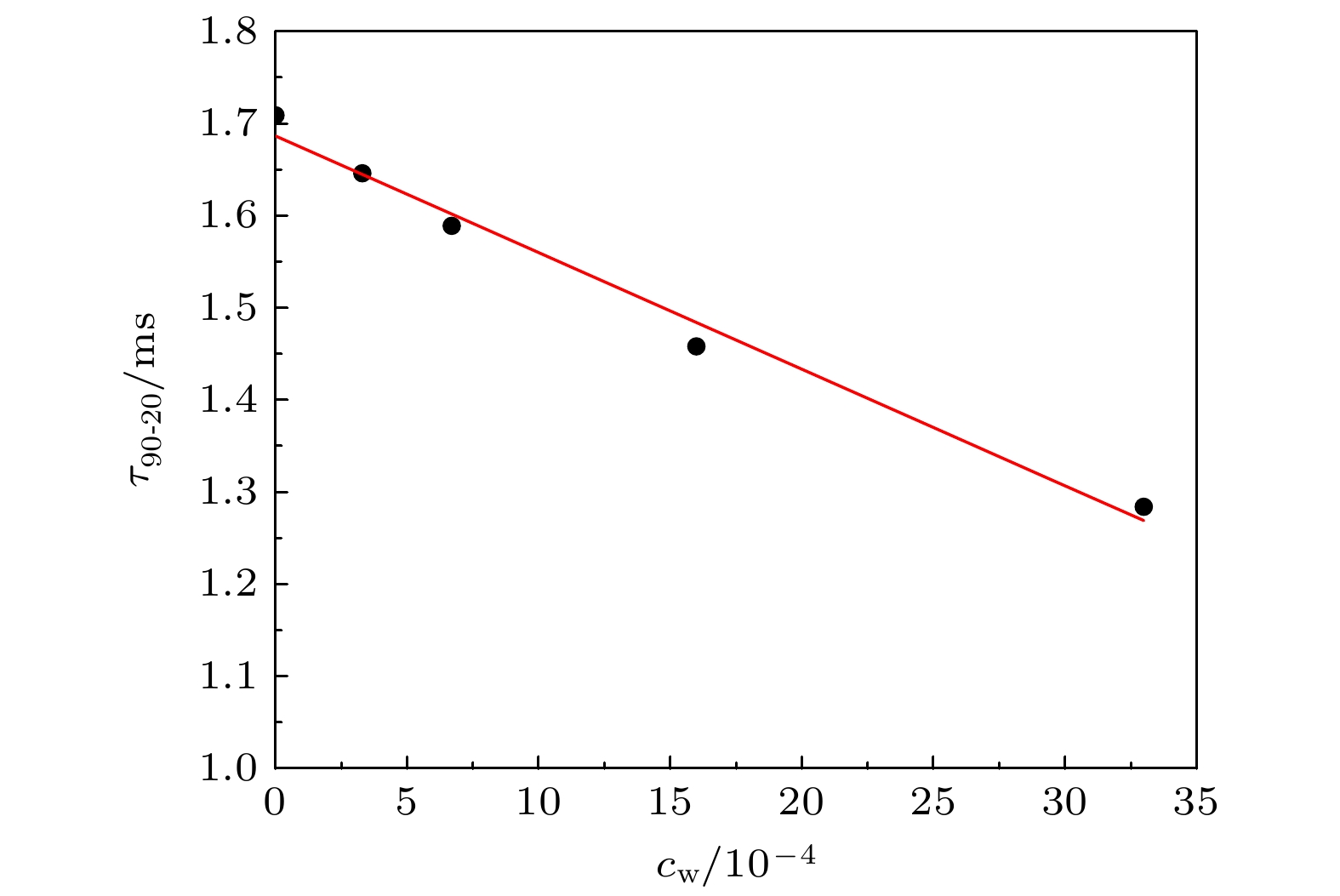

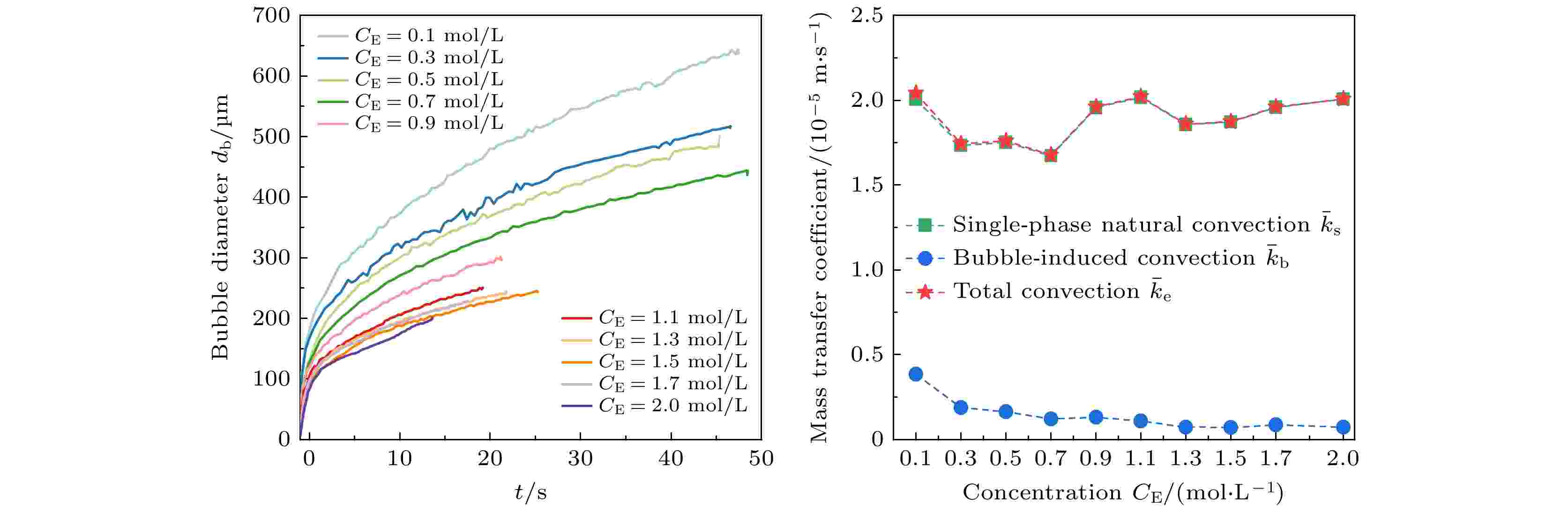

在光电化学分解水反应中, 气泡会覆盖光电极表面的反应区域, 从而影响反应阻抗和气液传质. 本文搭建了激光照射系统, 并将其与电化学工作站、高速显微成像系统耦合. 在不同电解液浓度下(Na2SO4, 0.1—2.0 mol/L), 研究了TiO2析气光电极表面单个氧气泡的演化行为及其传质特性. 随着电解液浓度从0.1 mol/L升高到2.0 mol/L, 溶液电阻与气泡附加电阻降低, 气泡稳定生长阶段的过电势从0.113 V下降到–0.089 V. 气泡在成核、生长和脱离阶段会引起过电势的波动, 这与液相中溶解气浓度的变化引起的阻抗变化相吻合. 通过分析析气效率与气泡覆盖率的关联, 发现电解液浓度提高会导致气泡覆盖率和析气效率同步下降. 通过计算舍伍德无量纲数, 发现总对流传质系数随着电解液浓度的增大而增大; 单相自然对流在气体产物传递过程中占据主导地位, 其传质系数比气泡诱导对流传质系数大一个数量级.

2024, 73 (18): 188703.

doi: 10.7498/aps.73.20240927

摘要 +

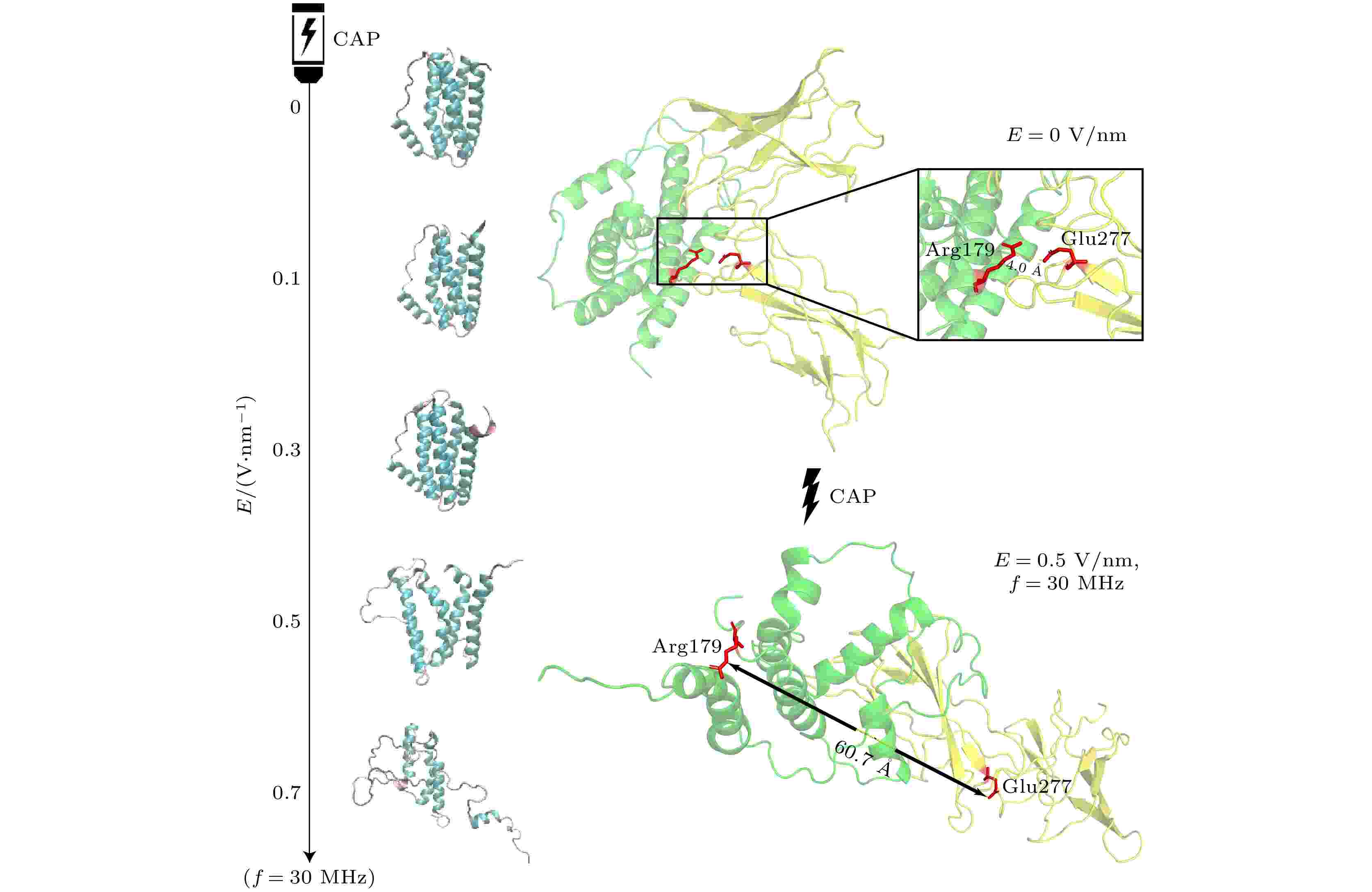

冷大气压等离子体(cold atmospheric plasma, CAP)由于其具有“选择性”杀伤癌细胞的效果, 而被认为是一种极具潜力的癌症治疗手段. CAP可以通过降低关键炎症因子白细胞介素-6 (interleukin-6, IL-6)的表达, 抑制肿瘤炎症反应并激活免疫系统. 然而CAP携带的强交变电场对IL-6构象及功能的影响仍缺乏了解. 本文采用分子动力学方法, 模拟了不同频率及强度的交变电场对IL-6构象及其与受体对接过程的影响. 结果表明, 当电场频率小于30 MHz且电场强度大于0.5 V/nm时, IL-6的平均偶极矩增大, 长螺旋间维持稳定的盐桥断裂, α螺旋数量减少, 从而影响了IL-6与其受体的结合, 对其发挥正常生物效应机制产生潜在影响. 本文从微观层面上解释了CAP诱导的电场通过IL-6影响相关生物学效应的内部相互作用机制, 并为实际应用CAP治疗肿瘤炎症的参数选取、探索有效的癌症治疗策略提供重要的理论依据.

封面文章

封面文章

2024, 73 (18): 188702.

doi: 10.7498/aps.73.20240915

摘要 +

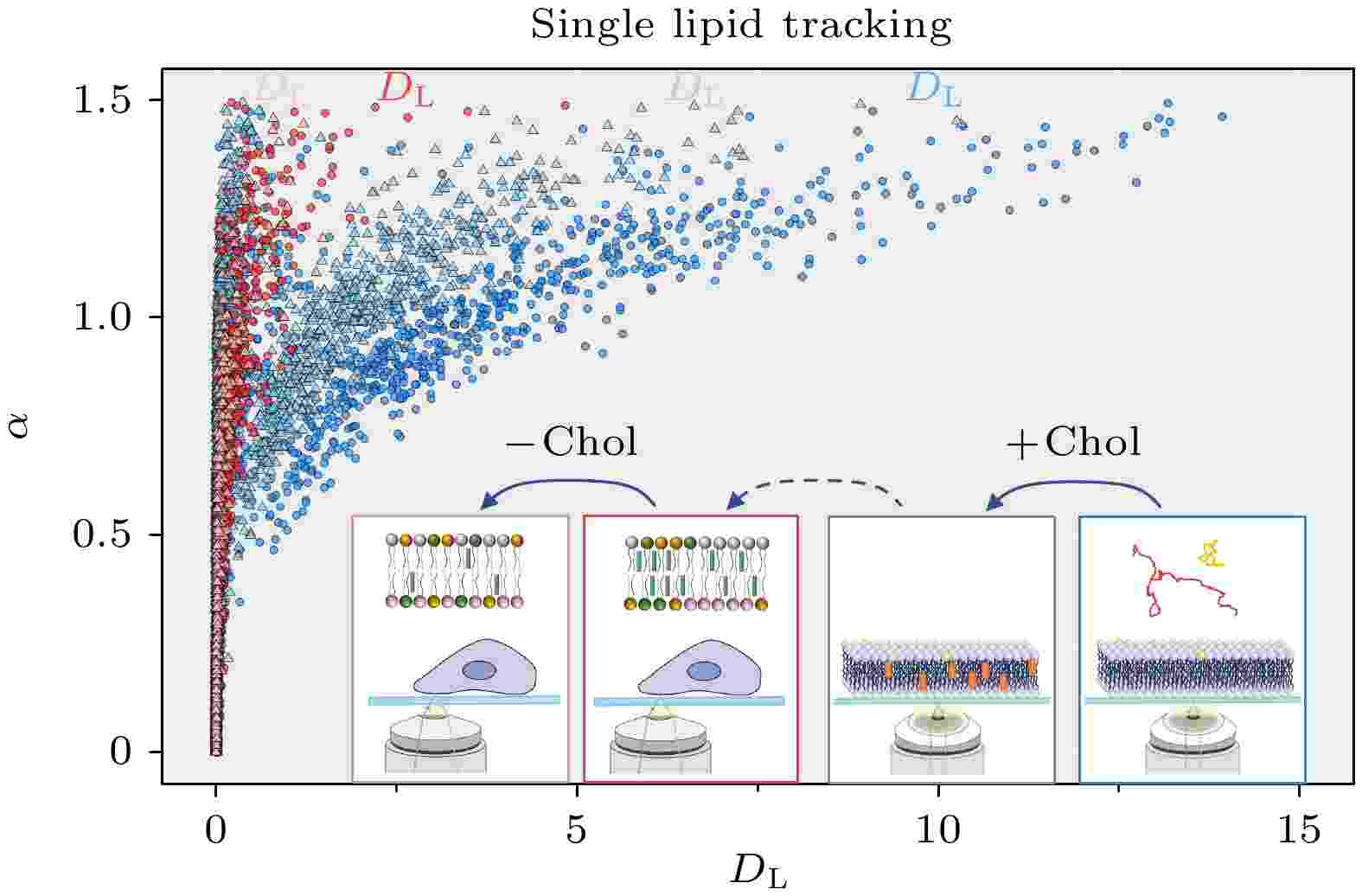

单分子运动追踪是研究软物质体系尤其是生命体系动力学过程和分子相互作用的重要方法, 但如何理解生命体系中单分子运动行为的复杂性仍是一个巨大的挑战. 针对这一问题, 本工作提出了一种可对单分子轨迹进行高效识别和分类的、基于无监督学习的“两步归类法”: 首先利用熵约束最小二乘法对扩散轨迹的受限程度进行区分, 继而通过统计检验将非受限轨迹划分为亚扩散、正常扩散和超扩散等不同运动模式类型. 利用该方法, 本工作解析了DOPC模型细胞膜和活细胞膜内的单分子扩散运动特征, 揭示了胆固醇成分对二者的差异影响. 结果显示: 模型膜和活细胞膜均包含多种不同的扩散模式; 在DOPC模型膜体系中, 胆固醇成分会阻碍膜内的分子扩散运动, 且阻碍程度与胆固醇含量正相关; 在活细胞体系中, 分子运动速率显著低于模型膜体系, 并且, 胆固醇的去除会进一步减慢分子扩散速率 . 本研究有助于从单分子运动角度深入理解生物分子运动行为的复杂性及其对体系环境的依赖性.