摘要 +

量子通信和量子传感分别利用量子系统的独特特性, 比如量子态的叠加性或量子纠缠特性等, 能够实现信息论安全的通信以及对物理量的高精度测量. 量子通信和量子传感, 作为当前最接近实用化的两种量子技术, 成为学术界的研究热点. 然而, 这两种技术在走向实用化的过程中也面临着诸多挑战, 例如: 设备缺陷导致现实安全性问题, 环境噪声干扰大导致测量精度降低等, 使得系统的大规模部署受到严重限制. 人工智能凭借其强大的算力和数据处理能力, 已经在通信、计算和成像等领域发挥着重要作用. 本文首先综述了人工智能与量子通信和量子传感交叉领域的发展现状, 包括人工智能在量子密钥分发、量子存储、量子网络、量子传感等方向的具体结合与应用, 为提升系统的可靠性、安全性、智能化与可扩展性等方面提供了强有力的保障. 接着分析了人工智能在赋能量子通信和量子传感系统中目前存在的问题, 最后对该领域未来的发展前景进行了展望和讨论.

摘要 +

核物质状态方程是对核物质体系在不同热力学或者外场条件下的宏观性质的描述, 它对理解微观强相互作用的理论——量子色动力学(QCD)、原子核性质、重离子碰撞动力学、致密天体内部结构、双中子星合并等具有重要意义. 重离子碰撞(HICs)是在实验室产生极端条件(如高温、高密、强磁场、强涡旋等)核物质的唯一手段, 不同碰撞能量的HICs为定量研究核物质在不同热力学条件下的性质提供了可能. 本文主要介绍当前核物质状态方程的研究现状, 并介绍HICs中对核物质状态方程敏感的基本可观测量、探索核物质状态的典型实验和结果. 展现包含有奇异强子核物质状态方程的研究进展, 并探讨未来可能的研究方向. 介绍国际上在建和正在运行的重离子加速器和实验谱仪的最新进展, 包括我国已经建成的兰州重离子加速器装置(HIRFL)和兰州重离子加速器装置-冷却储存环(HIRFL-CSR)、在建的强流重离子加速器装置(HIAF)和在建的低温高密核物质测量谱仪的研制进展, 并讨论未来基于我国大科学装置开展核物质状态方程实验研究的机遇与挑战.

摘要 +

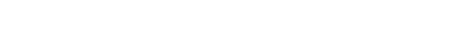

Nambu-Goldstone理论指出: 连续对称的破缺会产生零能的玻色激发. 在超导相变中, 连续的局域U(1) 规范对称发生破缺, 理应产生零能的集体模式(即超导相位模式). 1962年, Philip Anderson指出: 库珀对(Cooper pairs)之间的库仑相互作用使该零能模跃迁至等离子体频率. 因此超流体在库珀对配对能量(2Δ)以内不存在玻色激发, 这套机制还导致介导电磁相互作用的光子获得质量. Anderson机制为超导体保持零损耗电流、展现完全抗磁效应提供了微观解释. 1964年, 为解释介导电弱相互作用的W±, Z玻色子为何具有质量, Peter Higgs, François Englert, Tom Kibble等分别提出自然界中存在(现称作)Higgs场的假设: 该物质场与零质量的W±, Z玻色子耦合, 使它们产生质量. 这套机制与超导体中光子产生质量的机制相似, 被统称为Anderson-Higgs机制. 2013年, 欧洲大型强子对撞机捕捉到Higgs场的标量激发(即Higgs boson)的实验证据, 证实了半个世纪以来关于Higgs场的猜想. 与Higgs boson对应的超导振幅模式因此被称作超导Higgs模式. 近半个世纪以来, 在众多超导材料的谱学研究中, 该模式同样难寻踪迹. 近年来, 超快/非线性谱学技术的发展与运用使谱学实验可以更加有效地捕获Higgs模式的踪迹. 本文将介绍超导Higgs模式的历史背景与最新研究进展, 讨论Higgs模式可能为高温超导研究带来的崭新视角、机遇与挑战.

摘要 +

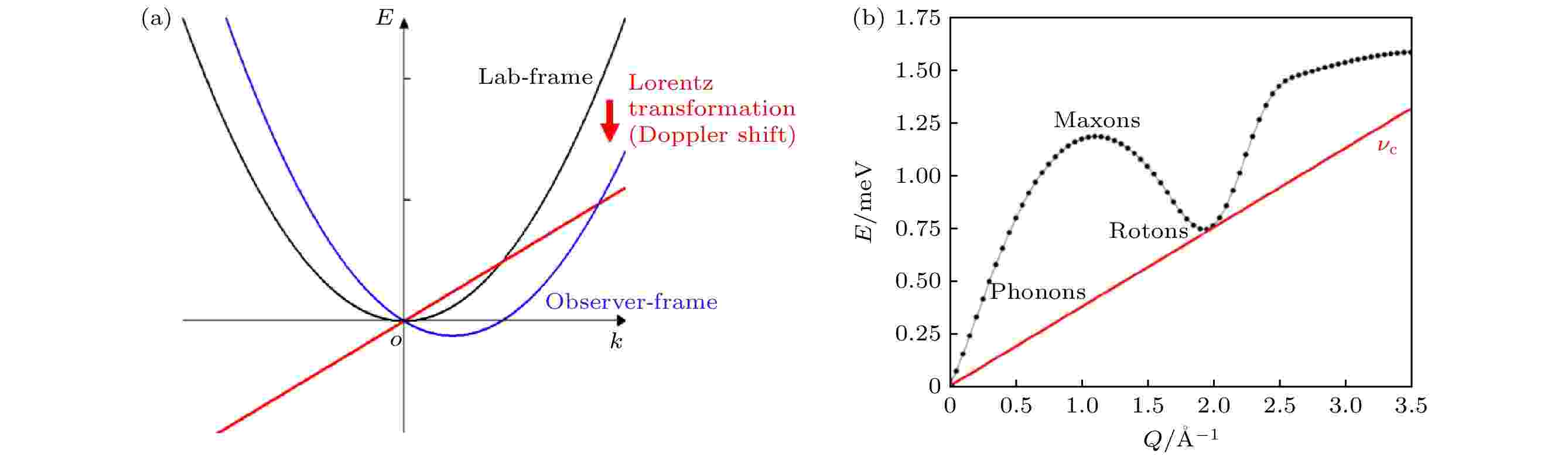

希格斯物理是高能物理最重要的研究方向之一. 希格斯机制赋予了基本粒子质量, 并预言了希格斯玻色子的存在. 大型强子对撞机(LHC)上的ATLAS和CMS实验在2012年发现了希格斯玻色子, 完成了标准模型的基本粒子谱. 高能物理学家研究了希格斯玻色子的各种性质, 来检验标准模型的希格斯机制是否正确, 并探寻是否存在新的希格斯机制. 高能物理学家也提出了希格斯工厂的计划, 进行了大量的预研工作. 本文回顾了希格斯玻色子的发现历程, 介绍了其物理性质的研究现状, 并讨论了未来希格斯工厂的物理前景.

摘要 +

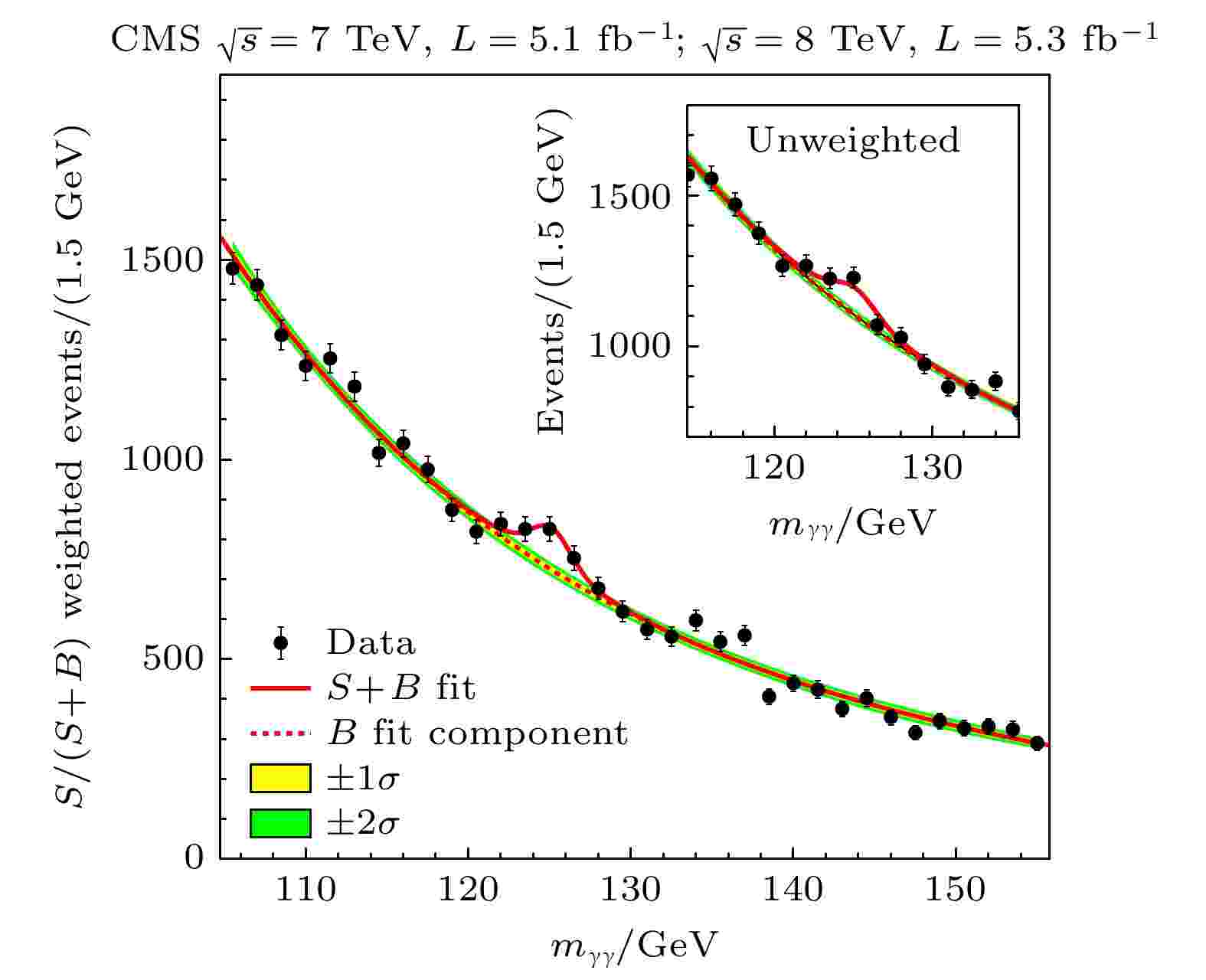

在植物中, 光合作用的高效光电转化效率归因于色素蛋白复合体中所建立的强大捕光网络与灵活的能量转移机制. 对色素蛋白复合体结构与功能的解析是光合作用研究中的重要方向, 对人工光合作用研究和能源可持续发展战略具有指导意义. 随着冷冻电子显微镜的快速发展, 大量复合体的精密结构得以解析. 冷冻光学(光谱)显微镜是冷冻电子显微镜的重要互补技术, 发展至今已有约35年的历史. 该方法通过光谱特征可精确识别多种色素蛋白复合体, 而低温成像不仅有效地抑制了单个复合体或细胞样品的光损伤, 还限制了复合体中色素间的uphill能量转移, 从而提高荧光量子收率. 冷冻光学显微镜不仅成为表征单个蛋白质的结构动态与捕光功能的有力工具; 还为可视化和定量复杂的光合成分在细胞体内的空间分布提供了可能性. 因此, 该技术的应用极大地发展了在微观尺度下分析色素蛋白结构与功能的研究领域, 这对于光合作用研究体系的推进具有重大意义. 本文从单分子光谱与单细胞光谱技术两方面总结了冷冻光谱显微镜技术在自然光合作用中的主要应用与取得的成果, 其中包括探究色素蛋白复合体的捕光功能与蛋白质动态的关联, 复合体中能量异质性的表征, 在细胞体内可视化光合蛋白的能量调控机制等.

摘要 +

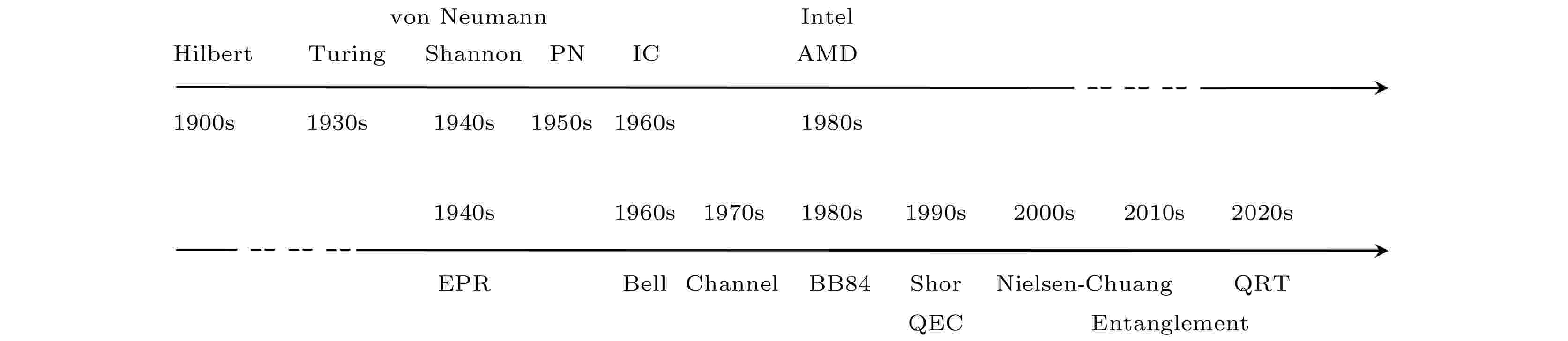

近几十年, 量子信息物理极大地促进了量子理论的现代发展, 并在通信、计算、计量等方面展现了巨大的应用前景. 理论基础之一是通用量子计算模型理论, 用于描述量子信息的演化特别是其大规模的应用, 也是算法和纠错码等设计的基础. 本文着重从物理的角度介绍近期在通用量子计算模型上的研究, 结合量子资源理论对量子信息的刻画, 发展了能统一描述不同计算模型的理论框架. 研究发现, 结合通用性和容错性的要求, 可以构建模型的分类表, 它包含上百种不同的通用量子计算方案, 其中多数尚未得到深入研究. 本文重点讨论了在通用性方面即针对信息不同表示形式的四个家族的模型, 其中一类模型是近期提出的量子冯·诺依曼架构, 它可以绕开在量子程序存储和量子控制单元上的不可能定理, 从而构建可量子编程的计算机体系. 另外还探讨了量子芯片与算法设计、量子资源与优势等问题. 本研究展现了通用量子计算模型研究的丰富性和复杂性, 也为量子计算机的建造和量子信息的应用提供了更多的可能.

摘要 +

超快自旋动力学是研究材料受到外场激发后, 在皮秒至阿秒时间尺度下其自旋的运动行为. 随着激光技术的不断提升, 1996年开始的飞秒磁学成为磁学中的重要研究领域, 是实现更快响应的新型自旋电子学器件的重要技术途径. 尽管已有几十年的历史, 飞秒磁学依旧存在着非常多的物理问题尚未解决, 而理解这些问题需要研究更快时间尺度下的自旋动力学过程. 利用阿秒激光脉冲与磁性材料的相互作用, 可研究亚飞秒乃至阿秒时间尺度下、元素分辨的自旋动力学行为, 即阿秒磁学. 本文介绍了超快自旋动力学近年来的一些重要研究进展以及存在的问题, 阿秒磁学研究的机遇与挑战, 并对超快自旋动力学的未来发展趋势及前景进行分析与展望.

摘要 +

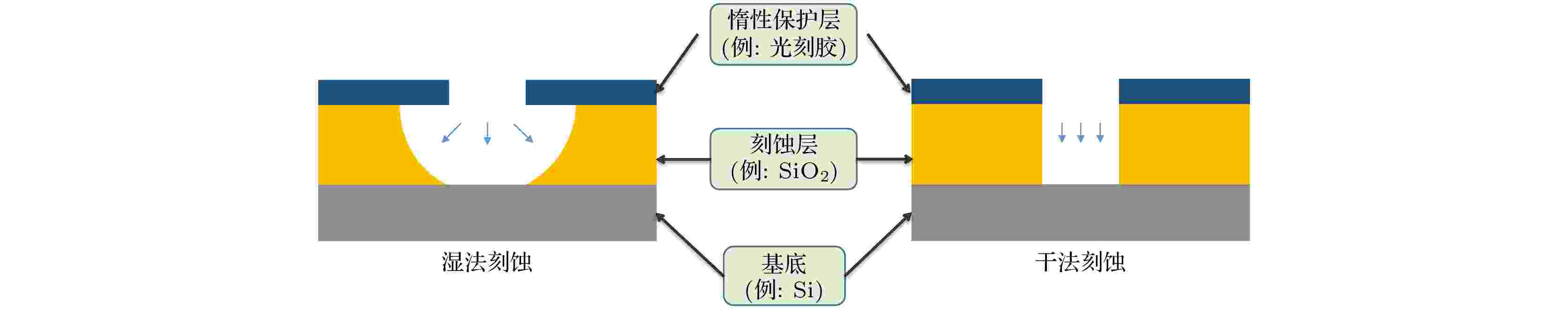

半导体芯片是信息时代的基石, 诸如大数据、机器学习、人工智能等新兴技术领域的快速发展离不开源自芯片层面的算力支撑. 在越来越高的算力需求驱动下, 芯片工艺不断追求更高的集成度与更小的器件体积. 作为芯片制造工序的关键环节, 刻蚀工艺因此面临巨大的挑战. 基于低温等离子体处理技术的干法刻蚀工艺是高精细电路图案刻蚀的首选方案, 借助等离子体仿真模拟, 人们已经能够在很大程度上缩小实验探索的范围, 在海量的参数中找到最优工艺条件. 电子碰撞截面是等离子体刻蚀模型的关键输入参数, 深刻影响着模型预测结果的可靠性. 本文主要介绍了低温等离子体建模的基本理论, 重点强调电子碰撞截面数据在数值模拟中的重要作用. 与此同时, 本文概述了获取刻蚀气体截面数据的理论与实验方法. 最后总结了刻蚀相关原子分子的电子碰撞截面研究现状, 并展望了未来的研究前景.

摘要 +

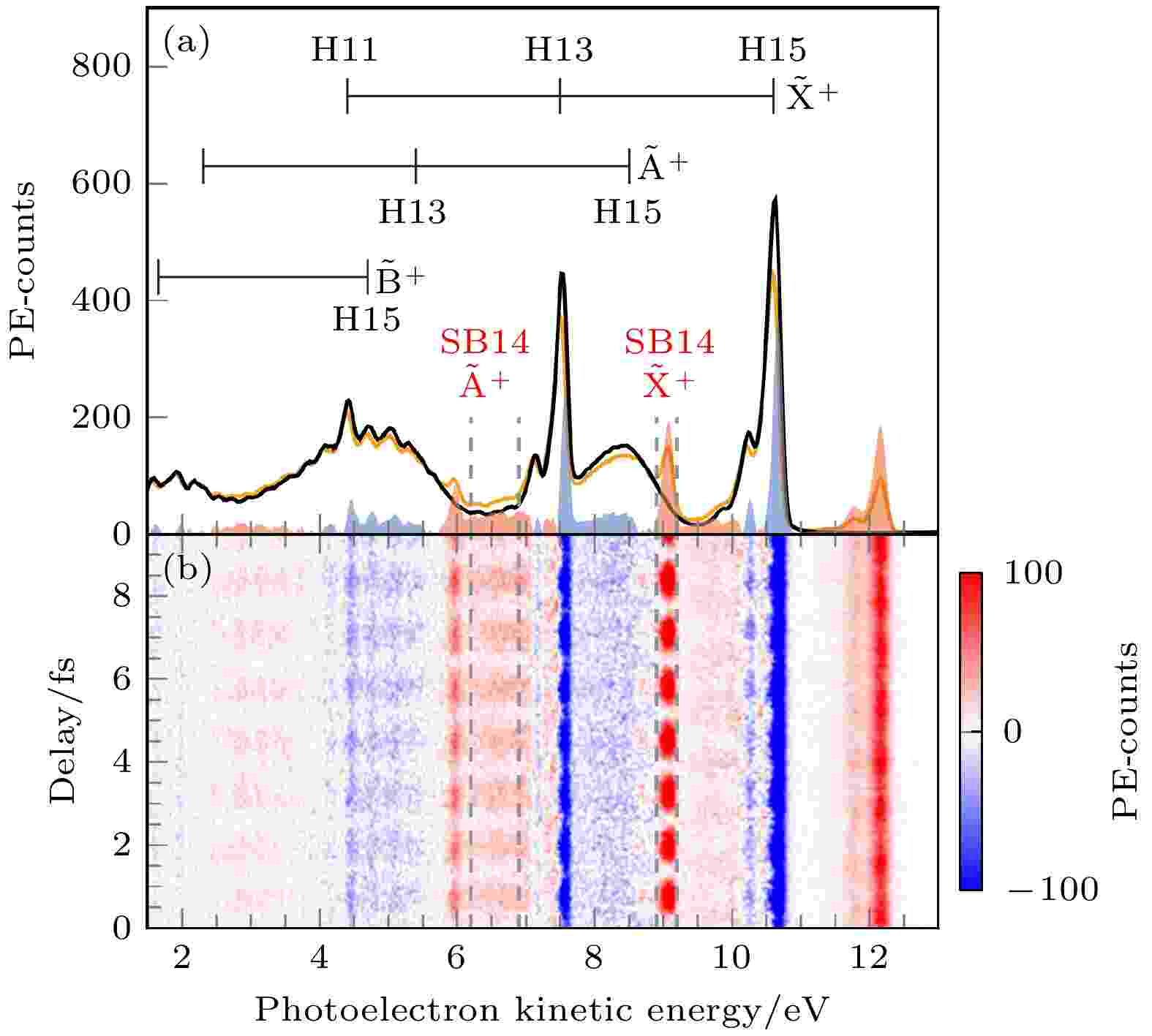

近年来, 实验技术和理论计算在实现超快时间尺度的分辨以及对于原子尺度微观细节的解析上都有了突破性进展, 对于水体系的超快微观动力学也带来了更多新的认识. 本文将视角集中于水分子、水团簇以及液态水在不同强度的光激发下产生的电离、解离甚至等离子体化的过程, 总结了人们在前沿工作中获得的有关水体系原子尺度超快动力学的知识. 特别地, 围绕光电离实验探讨了阿秒尺度的电离延迟以及水分子Feshbach共振理论分析; 围绕液态水的解离过程探讨了水合电子产生、空穴的定域化等重要过程, 补足了液态水解离完整过程的微观图像; 围绕水的等离子体化介绍了通过含时密度泛函等方法计算得到的水在强激光脉冲作用下转变为等离子体状态的过程与机制, 总结了在极高电子温度下水的特殊电子结构的相关知识. 这些讨论将给出当前人们看待水的激发态的相对全面的视角.

摘要 +

极化激元作为光与物质的混合激发可以实现纳米光场的精确调控, 为未来纳米光电器件的小型化和集成化提供了有效的途径. 近年来, 借助散射型扫描近场光学显微镜对多类型极化激元的观测, 多种光学现象背后的物理机制被揭示, 进一步加深了对极化激元物理和相互作用的理解, 也极大地推动了极化激元调控及其应用的研究. 基于此, 本文总结了最新的极化激元近场研究进展. 不同于前期关于二维材料极化激元的综述, 本文不仅涵盖了三维至一维的极化激元材料体系, 还在极化激元纳米光学特性方面增添了各向异性极化激元的最新研究工作, 并且系统总结了极化激元调控的最新进展以及在亚衍射成像和聚焦、纳米结构识别、光调制器和分子检测等方面的相关应用. 最后, 对极化激元未来的研究方向进行了展望.

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7