摘要 +

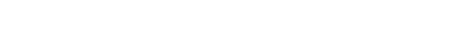

常压镍基高温超导电性的发现, 为深入地探索镍基超导机理带来了新平台. 然而, Ruddlesden-Popper相镍氧化物在热力学上处于亚稳态, 对其结构和氧含量的精准控制极具挑战. 本文介绍了利用强氧化原子逐层外延生长技术在LaAlO3和SrLaAlO4衬底上制备单相、高质量的Ln3Ni2O7 (Ln为镧系元素)薄膜的系统方法. 其中, (La, Pr, Sm)3Ni2O7/SrLaAlO4超导薄膜的超导起始转变温度(Tc,onset)达到50 K. 阳离子化学计量偏差、逐层原子覆盖度、薄膜与衬底界面重构和氧化条件是影响薄膜Ln3Ni2O7晶体质量和超导性能的4个重要因素: 1)精准的阳离子化学计量控制会抑制晶体杂相的产生; 2)原子逐层的完整覆盖和3)优化的界面重构可以减少薄膜的堆垛层错; 4)准确的氧含量调控则是实现超导单转变和高Tc,onset的关键. 这些发现对各类氧化物高温超导薄膜的逐层外延生长具有借鉴意义.

摘要 +

研究了人工巨原子与三个微腔耦合系统中的光子阻塞效应. 首先讨论了弱驱动腔模的情况, 分析了单光子和双光子激发时系统的能级结构和跃迁路径, 研究了系统中光子的统计特性. 其次, 考虑同时驱动人工巨原子和腔模, 探讨了利用量子干涉效应进一步增强光子阻塞. 研究结果表明, 系统的两个腔中出现了对弱驱动具有鲁棒性的光子阻塞效应, 等时二阶关联函数的值为$g^{(2)}(0)\approx 10^{-3.4} $. 另外, 在同时驱动人工巨原子和腔模的情况下, 本研究实现了最佳光子阻塞, 等时二阶关联函数可以达到$g^{(2)}(0)\approx 10^{-6.5} $. 该研究结果可为单光子源的实验实现提供新的可行方案.

封面文章

2025, 74 (20): 206301.

doi: 10.7498/aps.74.20250960

摘要 +

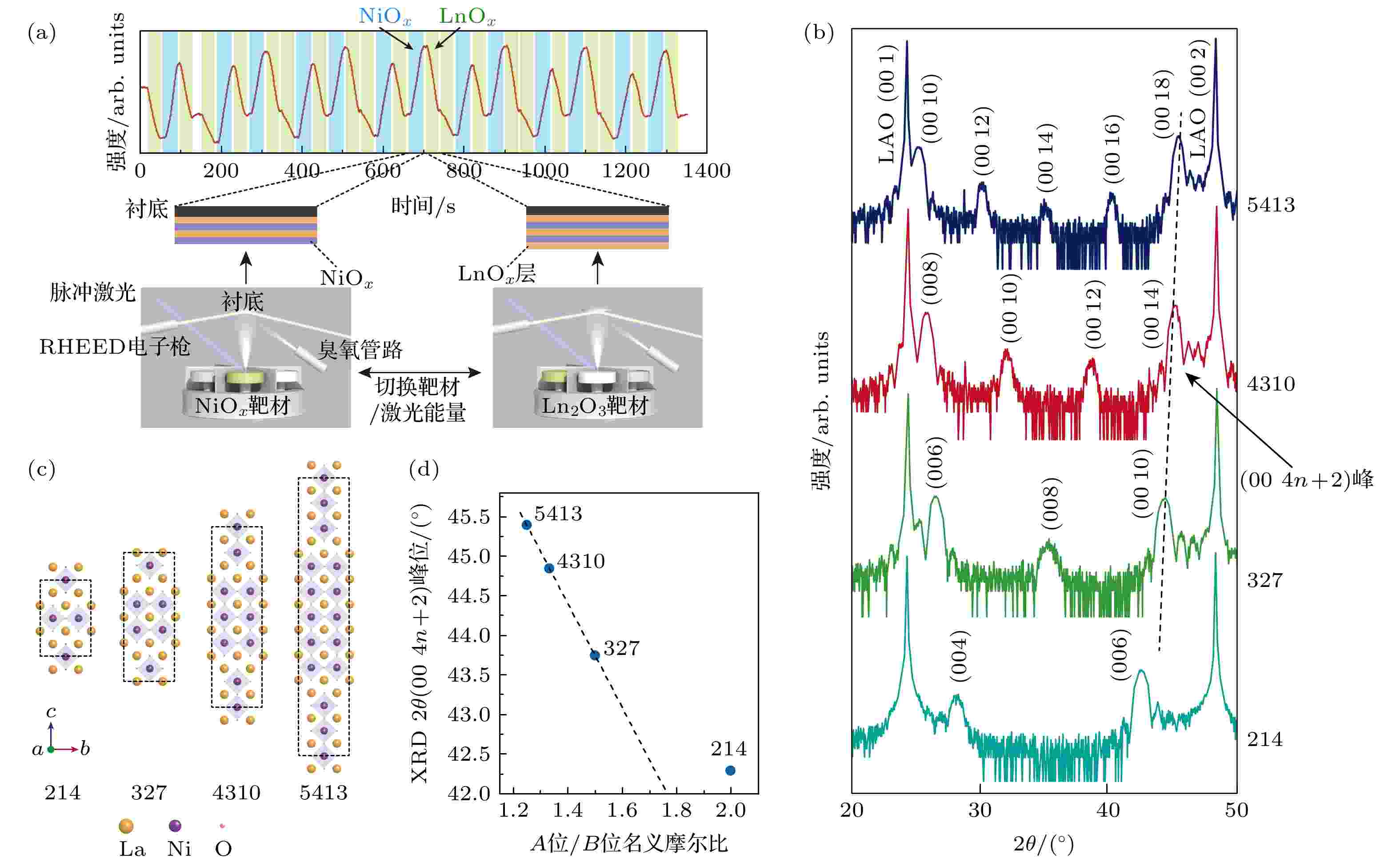

二维过渡金属硫族化合物(TMDs)中层内振动模的Davydov组分与其层间耦合密切相关. 尽管带边共振拉曼光谱能极大地增强TMDs拉曼峰的强度, 但Davydov组分的拉曼峰极易被带边光致发光信号所压制, 因此所有组分的拉曼峰在室温下难以同时被实验观测. 本文通过构建少层TMDs与石墨烯薄片的范德瓦耳斯异质结, 利用超低波数拉曼光谱证实了其良好的界面耦合质量并精准测定了其中TMDs和石墨烯薄片成分的层数. 利用带边共振拉曼光谱技术, 同时观测到了异质结中MoS2, MoSe2和WS2成分A模各Davydov组分的拉曼峰. 研究表明, 上述现象起源于三种机制的共同作用: 1)二维过渡金属硫族化合物成分的对称性降低, 可以激活A模Davydov劈裂红外禁戒模; 2)界面电荷转移可有效抑制荧光背景; 3)异质结中光激发载流子的非辐射弛豫有效抑制了TMDs成分的能带填充效应. 进一步研究发现, 界面耦合对异质结中TMDs成分层内振动模的微扰导致其A模频率整体蓝移. 本研究为二维材料范德瓦耳斯异质结的界面耦合与声子调控提供了研究范例, 并揭示了异质结成分层数、对称性破缺及界面耦合对异质结成分声子行为的协同调控机制.

摘要 +

难熔多主元合金因其优异的高温性能和潜在工程应用成为材料领域研究热点, 其中NbTaTiZr四元多主元合金在高应变率与极端温度下的变形机制与力学行为尚不明确. 为揭示该合金的原子尺度响应规律, 构建了NbTaTiZr四元机器学习势, 结合分子动力学模拟系统研究了晶体取向、应变率、温度及组分对合金压缩力学行为的影响. NbTaTiZr在压缩时呈现出结构与力学响应的各向异性, 沿[111]晶向压缩时拥有最高屈服强度; 而沿[110]晶向压缩时的屈服强度最低, 在变形过程中更易产生孪晶; [100]晶向主要通过局域无序及位错滑移协调变形, 主导位错类型为1/2$ \left\langle{111}\right\rangle $. 应变率提升至1010 s–1时, 屈服强度显著增强且无序结构比例增大, 高应变率加载下通过抑制位错运动促进无序化转变. 该合金在2100 K高温下仍保持较高强度, Nb/Ta元素占比增加可显著提升屈服强度, 而Ti/Zr元素则产生负面效应. 研究揭示了多主元合金力学行为的各向异性特征与无序化转变的应变率依赖性, 为设计高性能难熔合金提供理论依据.

摘要 +

随着X射线光源的进步和量子光学的发展, 形成了X射线量子光学这一前沿分支学科. 原子内壳层跃迁是重要的X射线量子光学体系, 它具有跃迁种类丰富和表征手段多样、覆盖波段范围宽等优势. 但内壳层空穴的自然线宽较宽且受局域电子结构影响, 使得实验上缺乏纯粹的二能级跃迁, 成了制约X射线量子光学发展的瓶颈之一. 本文利用共振非弹性X射线散射技术, 在实验上分离了WSi2 中W-L3边的白线, 从而为基于原子内壳层跃迁的X射线量子光学体系提供了二能级方案, 也为这一领域的发展提供了强有力的实验技术支持.

摘要 +

二维半导体材料凭借其独特的物理特性与优异的电学性能, 在后摩尔时代集成电路发展中展现出巨大潜力. 开发与二维材料兼容的极性调控方法, 已成为基于二维半导体构建互补逻辑电路、实现低功耗且高稳定性信息处理功能的关键, 有望为持续提升集成电路性能提供新路径. 本研究报道了一种基于一步退火工艺的二维半导体极性调控策略, Pd电极接触的WSe2晶体管的导电特性经退火由n型主导转变为p型主导; 而Cr电极接触的器件则始终保持n型主导的导电特性. 在此基础上, 通过在同一WSe2上选择性制备不同金属材料的源漏电极并结合一步退火工艺, 实现了互补晶体管的单片集成, 进而通过器件互联实现了反相器功能. 在2.5 V的电源电压(Vdd)下, 反相器增益达23, 总噪声容限达2.3 V(0.92 Vdd). 该研究为二维半导体的极性调控提供了全新的技术路径.

摘要 +

物理老化很大程度上限制了非晶合金工程应用, 力学激励是一种有效的调控非晶合金能量状态并克服此问题的手段. 本文以Pd20Pt20Cu20Ni20P20非晶合金为模型体系, 使用动态力学分析仪开展高温线性机械循环-回复实验, 基于两相Kelvin模型和特征时间连续谱, 探索了非晶合金机械循环过程中的变形特征及年轻化机制. 结果表明, 机械循环过程中应变和应变速率随机械循环强度提高而增加, 循环加载耗散分量在热力学能量转换中起主导作用. 提高机械循环强度可促进黏弹性变形, 激活非晶合金固有的缺陷, 增加动力学非均匀性, 导致非晶合金变形更倾向于流动的液体. 借助差示扫描量热仪建立了非晶合金变形和能量状态的内禀性关联, 机械循环过程中年轻化起源于黏弹性应变诱导吸热过程. 相较于传统蠕变变形, 机械循环具有更高的年轻化潜力. 该研究为高温流变调控非晶合金的能量状态提供了理论依据, 为进一步理解非晶合金序微观结构非均匀性和年轻化之间的关联提供新的思路.

摘要 +

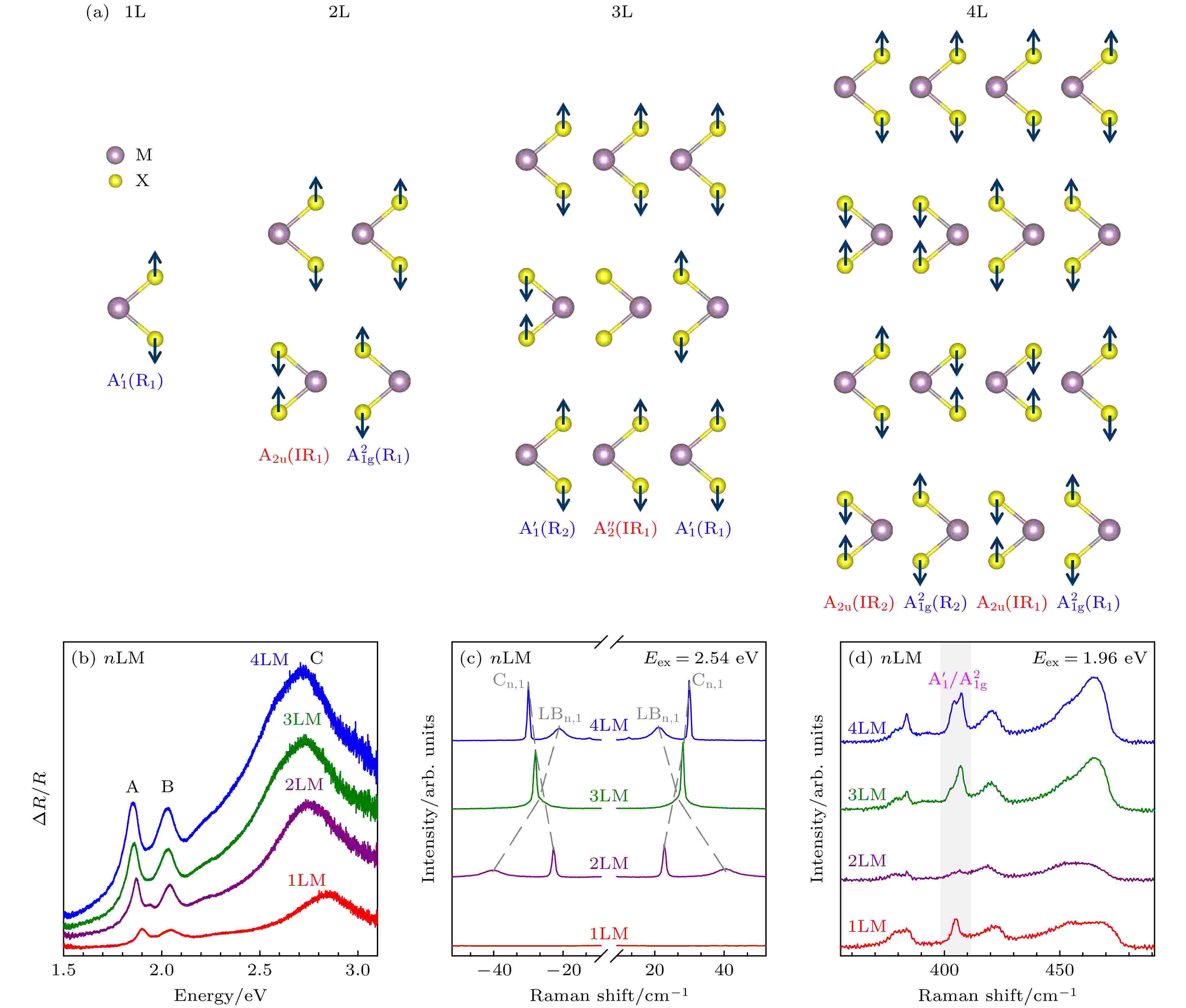

本文基于类比引力模型, 对声学黑洞的超辐射和霍金辐射现象进行数值研究. 通过求解特定声学度规背景下标量场的径向方程, 计算不同频率下的反射系数、透射系数和霍金辐射功率谱. 数值结果验证了超辐射的存在, 即当入射声波频率低于声学黑洞的特定频率阈值$m \varOmega_{\rm{H}}$时, 反射波被放大. 同时, 计算结果与能量守恒关系一致, 验证了数值方法的可靠性. 关于霍金辐射, 本研究计算了其功率谱随频率的变化. 观察到在超辐射临界频率附近, 霍金辐射功率谱出现显著增强, 这主要是由于玻色-爱因斯坦统计分布函数在包含旋转效应的指数项趋于零时分母接近于零, 以及频率依赖的透射概率共同作用导致的. 随着频率进一步升高, 功率谱呈现出非线性变化, 这反映了频率因子、透射概率以及包含旋转效应的玻色-爱因斯坦统计分布的综合影响. 本工作为理解声学黑洞的量子效应提供了数值支持, 并为未来的理论和实验研究提供了参考.

摘要 +

拓扑边界态因在带隙中的鲁棒性和无损耗的传输特性备受关注, 但在复杂系统中实现其稳定激发仍是一个挑战. 本文提出了一种利用亚对称性保护的边界态与长程非互易耦合系数, 实现具有拓扑选择性的非厄米趋肤效应 (non-Hermitian skin effect, NHSE) 的方法. 该方法能够选择性地对平庸体态施加非厄米趋肤效应, 同时保持拓扑边界态不受影响, 从而实现拓扑模式与体态模式在空间上的有效分离, 并在能带密集的系统中实现鲁棒的边界态激发. 此外, 本文将该模型扩展到二维体系, 实现了角态与体态模式的有效分离. 通过紧束缚模型进行理论预测, 分析了该模型中非厄米效应对能谱和趋肤性质的调控机制, 并利用有限元仿真在光学耦合环中验证了这一机制的可行性, 研究了非厄米趋肤效应的本征态特性, 并实现了拓扑态的鲁棒激发. 该机制将非厄米物理与拓扑光子学相结合, 为提升光子系统中信号的稳定性提供了新的思路与方向.

摘要 +

通道蛋白精确调控生命活动中物质跨膜转运, 为信号传递和能量代谢等复杂功能提供了结构保障. 单分子荧光技术与单通道膜片钳技术偶联对于解析其“结构-动力学-功能”的关联至关重要. 为解决二者联用中细胞内的高荧光背景限制单分子信号采集的难点, 本研究提出了一种选择性局部激发光路, 在活细胞上表面构建可控范围的局域照明场, 实现其中单分子荧光成像与动态追踪. 基于可调照明范围和区域, 达成照明光斑与玻璃电极的亚微米级共定位, 有效获取细胞贴附式单通道电流记录, 及高信噪比的单分子荧光时间轨迹. 本工作建立了一个可用于揭示通道蛋白结构-功能耦联机制的、具有普适性的单分子水平研究框架.

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- ...

- 14

- 15